Évaluation du programme-pays du Vietnam (2009-2010 à 2016-2017)

Rapport final

Direction de l’évaluation de l’aide internationale (PRA)

Affaires mondiales Canada

avril 2018

Table des matières

- Liste d’abréviations

- Sommaire

- Informations générales sur le programme

- Portée de l’évaluation et méthodologie

- Constatations

- Recommandations et réponses de la direction

- Considérations en vue des prochains programmes

- Annexe 1 - Réponse de la direction à l’évaluation du programme pour le Vietnam

- Annexe 2 - Limites et stratégies d’atténuation

- Annexe 3 - Modèle logique pour l’évaluation du programme (années financières 2010 à 2015)

Liste d’abréviations

- BRASS

- Projet de soutien à la réglementation et au contrôle bancaires

- BRP

- Projet de réforme bancaire

- GV

- Gouvernement du Vietnam

- IFM

- Secteur de la Sécurité internationale et affaires politiques

- KFM

- Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement

- MFM

- Secteur des enjeux mondiaux et du développement (Multilatéral)

- NLD

- Projet d’élaboration de la législation nationale

- ODA

- Aide publique au développement (APD)

- OGM

- Secteur Asie-Pacifique

- PBA

- Approche-programme

- SEDP

- Plan de développement socioéconomique

- SEDS

- Stratégie de développement socioéconomique

- SEG

- Croissance économique durable

- PME

- Petites et moyennes entreprises

- SP-RCC

- Programme de soutien en réponse aux changements climatiques au Vietnam

- SAV

- Vérification d’État du Vietnam

- VPEG

- Projet de gouvernance environnementale provinciale du Vietnam

- VSEP

- Projet de compétences et d’emploi au Vietnam

- BRASS

- Projet de soutien à la réglementation et au contrôle bancaires

Sommaire

L’évaluation portait sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité de la programmation en développement de 2009-2010 à 2016-2017 afin d’éclairer la prise de décision et d’appuyer l’amélioration des politiques et des programmes. L’évaluation a ciblé le Programme de développement au Vietnam, qui représente la plupart des investissements au pays.

L’accent a été principalement mis sur le développement de la main-d’œuvre et le renforcement des capacités dans six secteurs clés (agriculture, développement des petites et moyennes entreprises (PME), compétences et formation, réforme des politiques financières et législatives, réforme de la politique environnementale et promotion de la démocratie), conformément aux priorités définies par le Gouvernement du Vietnam. Les représentants du Programme ont travaillé en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, sur une stratégie qui se révéla fort fructueuse pour la progression des résultats. Dans la plupart des secteurs, les résultats ont été atteints : les interventions liées à l’agriculture et au développement des PME ont entraîné une croissance des chaînes de valeur et l’amélioration des services aux entreprises; les travaux visant les réformes législatives et environnementales ont renforcé la capacité des institutions publiques; et les programmes d’intervention ont contribué à protéger la capacité d’agir des organismes non gouvernementaux dans le pays. Par contre, les interventions liées à la réforme financière n’ont pas affiché les résultats escomptés.

En ce qui concerne la durabilité, le Programme a obtenu des résultats positifs. Plusieurs projets ont permis de renforcer la capacité du Gouvernement du Vietnam en matière de planification stratégique, de gouvernance et d’élaboration des lois. Le secteur de l’environnement en particulier a bénéficié d’investissements à long terme dans la gestion de la pollution industrielle et d’un appui de haut niveau à la planification relative aux changements climatiques, ce qui veut dire que le Programme a obtenu des résultats durables à l’échelle provinciale et nationale.

Le Programme n’a pas efficacement visé les groupes ciblés des femmes, des minorités ethniques et des pauvres vivant en milieu rural. Il faut approfondir le travail d’analyse pour comprendre la diversité des besoins. De plus, les responsables du Programme vont devoir évoluer leur dialogue avec le gouvernement du Vietnam pour cibler de nouveaux secteurs d’intervention pouvant avoir une incidence plus directe sur les groupes ciblés.

Le Programme a connu quelques difficultés touchant la planification stratégique et aucune vision bien définie n’a été approuvée. L’ampleur des résultats escomptés, les limites par rapport à la durée du cycle de projet (cinq ans) et la complexité sur le plan administratif du contexte opérationnel au Vietnam ont eu une incidence sur l’exécution des projets. L’absence d’un système commun de gestion de l’information entre la mission et l’administration centrale permettant l’échange et le stockage de renseignements efficaces et fiables a constitué un défi.

Même si les investissements d’Affaires mondiales Canada au Vietnam étaient relativement modestes, l’expérience et la réputation du Programme au sein du pays ont contribué à établir des relations stratégiques et ainsi d’optimiser sa présence.

Résumé des recommandations

- Envisager l’élimination progressive de projets dans les secteurs où les résultats obtenus ont été limités et trouver des façons différentes d’aider ces secteurs là où il y a un intérêt mutuel.

- Utiliser les analyses des défis qui ont rendu difficile l’avancement des enjeux liés à l’égalité entre les sexes afin de cerner de nouvelles possibilités de programmation. Lorsque cela n’est pas possible, employer un dialogue politique pour jeter les bases de futurs programmes.

- Tenir compte du temps nécessaire pour que s’opèrent des changements sociétaux et de longs processus d’approbation au moment de l’établissement des calendriers de projet.

- Définir une stratégie cohérente dans les documents fondamentaux qui sont approuvés par la haute direction à des fins de planification et de gestion axée sur les résultats.

Informations générales sur le programme

1) Contexte vietnamien

Développement humain et social

Au cours des dernières décennies, le Vietnam s’est transformé d’un des pays les plus pauvres au monde à un pays à revenu moyen inférieur. Cette transformation résulte des réformes politiques et économiques clés telles que le « Doi Moi » en 1986 et l’adhésion du Vietnam à l’Organisation mondiale du commerce en 2007. Depuis les années 1990, le pourcentage de la population vivant sous le seuil national de pauvreté a diminué de plus de 50 %, qui était de 13,5 % en 2014. La réduction de la pauvreté était principalement due à la croissance du secteur manufacturier, les exportations ayant augmenté en moyenne de 21 % par an entre 2000 et 2010.

En dix ans, le Vietnam a amélioré son indice de développement humain, passant du 120e rang en 1995 au 108e en 2005. Il a chuté au 116e rang en 2015 en raison de la vulnérabilité du Vietnam aux changements climatiques, à l’épuisement des ressources naturelles, à la corruption et à l’aggravation des inégalités socioéconomiques causées par l’urbanisation rapide. Les minorités ethniques, soit environ 14,3 % de la population totale, représentaient près de la moitié des pauvres chroniques et leur accès aux services accusait toujours un retard important. Malgré des progrès significatifs dans les secteurs juridique, politique, social et économique, les avantages ont été irréguliers pour les femmes, en particulier parmi les pauvres et celles des zones rurales.

La compétitivité de l’économie vietnamienne repose sur les faibles coûts de main-d’œuvre et d’extraction des ressources naturelles. Les pauvres se sont largement appuyés sur l’agriculture de subsistance et l’emploi dans le secteur informel, avaient un accès limité à la formation professionnelle, et étaient plus vulnérables aux catastrophes naturelles. La difficulté consistait à évoluer vers une croissance économique plus durable et inclusive fondée sur une compétitivité accrue et plus d’occasions économiques pour tous les segments de la population.

Structures de gouvernance centralisées et responsabilité vietnamienne

Le Vietnam a fait des progrès dans la réforme économique et la réduction de la pauvreté tout en maintenant son système d’État à parti unique. Cela signifie que les structures de gouvernance et la société ont été extrêmement centralisées et que la capacité institutionnelle en matière de rédaction législative et d’élaboration de politiques a été limitée.

Le leadership de l’État dans le processus d’assistance et les projets de développement du pays faisait partie intégrante du gouvernement vietnamien. Sa Stratégie de développement socioéconomique (SEDS) 2011-2020 soulignait le besoin de réformes institutionnelles et de durabilité environnementale pour réduire les inégalités et accroître la stabilité économique. On y notait la nécessité d’un environnement sain, puisque le Vietnam a souffert de la déforestation, de l’agriculture intensive, de la pollution industrielle et de la croissance démographique. Le pays était également vulnérable aux changements climatiques, en particulier dans les régions basses où sont concentrées l’activité économique et la population.

2) Contexte du donateur

Aide publique au développement au Vietnam

En 2016, l’aide publique au développement (APD) totale au Vietnam s’élevait à 2,8 milliards de dollars américains. Le Vietnam reçoit un important soutien bilatéral du Japon, avec des montants plus modestes de l’Association internationale de développement, des fonds spéciaux de la Banque asiatique de développement, des institutions européennes, du Fonds mondial, de la Corée, de l’Australie, de l’Allemagne et des États-Unis. L’aide au développement totale n’a fourni que 3 % du budget national, et a été dépassée par l’investissement direct étranger, le tourisme et les envois de fonds. En moyenne, le secteur de la croissance économique représente un peu plus de la moitié de toutes les contributions, le développement d’autres services sociaux représentant 13 % de l’APD bilatérale totale.

Coordination des donateurs

Le Gouvernement du Vietnam (GV) coordonne l’APD conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et à l’Engagement de Hanoï sur l’efficacité de l’aide (en anglais). Les donateurs, y compris le Canada, ont aligné leurs priorités de l’APD dans le pays sur celles qui sont énoncées dans les stratégies et les plans du GV. Les principaux mécanismes de coordination des donateurs comprennent le Groupe de partenariat sur l’efficacité de l’aide et le Forum du développement du Vietnam, ainsi que des groupes de travail sectoriels comprenant des partenaires du GV et des donateurs.

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide

- Accent mis sur l’occasion offerte aux pays bénéficiaires de façonner et d’orchestrer l’aide.

- Cinq principes : l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation, la gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle.

Déclaration de Hanoï

- L’efficacité de l’aide est essentielle pour soutenir les efforts du GV visant à renforcer la gouvernance et atteindre les objectifs de développement national.

Canada-Vietnam Cooperation

Le Canada fournit également au Vietnam une aide au développement depuis 1954. Ses contributions ont considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. Depuis les années 1990 jusqu’à 2016, le Canada a fourni une aide au développement d’une valeur totale de 1,6 milliards de dollars au Vietnam. Le Canada a été un donateur bilatéral de rang intermédiaire. Il a entretenu une solide relation avec le gouvernement et a profité d’une bonne réputation en tant que donateur. Le Canada a contribué considérablement aux côtés d’autres donateurs, principalement dans les secteurs du développement économique et social.

Documents stratégiques clés

- Stratégie de développement socioéconomique du Vietnam (SEDS) 2011-2020

- Plan de développement socioéconomique du Vietnam (SEDP) pour la période 2011-2015

- Plan directeur sur la restructuration économique

- Stratégie nationale sur les changements climatiques

- Stratégie nationale sur l’égalité entre les genres 2011-2020

En 2009, le Canada a désigné le Vietnam comme pays cible pour son aide bilatérale au développement; cet engagement fut renouvelé en 2014. Le 8 novembre 2017, le Canada et le Vietnam ont publié une déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat global. La déclaration a réaffirmé les fortes relations bilatérales et a souligné les domaines de coopération essentiels, notamment le commerce et l’investissement, la coopération au développement, la diplomatie et les sciences, la technologie et l’innovation.

Conformément à la priorité accordée par le GV au développement économique et social, Affaires mondiales Canada a mis en œuvre des activités qui ont eu un impact sur le développement des ressources humaines, la création d’infrastructures, et l’amélioration de l’efficience et de la compétitivité économique. La croissance économique durable constituait un cadre thématique pour le renforcement des capacités et le développement institutionnel dans tous les secteurs d’engagement du programme.

3) Programmes d’Affaires mondiales Canada

Programme du Vietnam

Le Programme d’aide internationale au Vietnam regroupait le Secteur de l’Asie-Pacifique (OGM), le Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement (KFM), le Secteur des enjeux mondiaux et du développement (MFM). Au cours de la période d’évaluation, plusieurs projets ont été exécutés dans le cadre d’approches-programmes visant à renforcer les capacités du gouvernement en fournissant des fonds directement aux institutions gouvernementales bénéficiaires. D’autres projets ont été financés par l’intermédiaire de contributions à des fonds et projets communs gérées par des organisations multilatérales, des organisations non gouvernementales canadiennes et des entreprises du secteur privé.

Le Comité d’aide au développement de l’OCDE définit l’approche fondée sur un programme ou approche-programme (AP) comme un moyen d’engager la coopération pour le développement sur la base des principes d’appui coordonné en faveur d’une action de développement administrer localement. Suivant l’AP, les fonds sont normalement alloués comme aide budgétaire (générale ou sectorielle) à un pays bénéficiaire ou au moyen de mécanismes de financement groupés par lesquels les donateurs et un pays partenaire négocient le financement d’un programme gouvernemental en particulier.

Le programme était partiellement décentralisé : le directeur travaillait à l’administration centrale d’Affaires mondiales Canada à Ottawa, tandis que le chef de la coopération était situé à la mission à Hanoï. Les projets KFM et MFM ont été gérés séparément de l’administration centrale. En 2016, un projet de services d’appui sur le terrain a remplacé l’unité de soutien au programme pour ce qui touche l’aide administrative, logistique et technique.

Décaissements de l’aide internationale

Entre 2009-2010 et 2016-2017, Affaires mondiales Canada a investi 208 millions de dollars au Vietnam, avec des décaissements moyens de près de 30 millions de dollars par année. Voici la ventilation des dépenses :

Version texte

Un histogramme empilé montre les décaissements d'aide internationale à chacun des secteurs de programmes d'Affaires mondiales Canada.

- OGM (Secteur de l'Afrique) reçoit 80% du financement

- KFM (Partenariats pour l'innovation dans le développement) reçoit 17% du financement

- MFM (Enjeux mondiaux et développement)reçoit 1% du financement

- IFM / BFM / PFM (Sécurité internationale et affaires politiques / Développement du commerce international et déléguée commerciale en chef / Politiques stratégique) est combiné et reçoivent moins de 1% du financement

Décaissements par priorité d’Affaires mondiales Canada

Entre 2009-2010 et 2016-2017, l’aide bilatérale d’Affaires mondiales Canada était principalement axée sur trois priorités : la croissance économique durable était la plus importante (50 %, soit 83 millions de dollars), suivie par la sécurité alimentaire (20 %, ou 33 millions de dollars) et la promotion de la démocratie (16 %, ou 26 millions de dollars). La majorité des programmes du SEG concernaient la politique et la gestion du secteur public, le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et la politique environnementale. Les programmes de sécurité alimentaire comprenaient le développement de l’agriculture et les services agricoles. Le programme de promotion de la démocratie incluait des travaux sur le développement juridique et judiciaire, la participation démocratique et la société civile, et les droits de la personne. Le reste des dépenses (14 %) dans d’autres domaines comprenait : les enfants et les jeunes, l’aide humanitaire, la sécurité et la stabilité, la santé, l’éducation et les services sociaux, la prévention des catastrophes, et la préparation aux situations d’urgence.

Portée de l’évaluation et méthodologie

1) Portée de l’évaluation

Le but de l’évaluation était d’Optimiser les résultats des programmes d’aide internationale d’Affaires mondiales Canada. De plus, l’objectif était d’améliorer la compréhension des résultats des programmes de développement au Vietnam qu’Affaires mondiales Canada cherche à atteindre, atteint effectivement, ainsi que des ressources utilisées pour les atteindre.

L’évaluation couvrait la période de 2009-2010 à 2016-2017 et portait sur la programmation du développement d’Affaires mondiales Canada au Vietnam, ce qui représente 208 millions de dollars. L’évaluation des résultats portait principalement sur le Programme de développement du Vietnam (OGM - 81 % des décaissements) et, le cas échéant, sur le Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement (KFM) et le Secteur des enjeux mondiaux et du développement (MFM).

L’equipe d’évaluation a élaboré d’un modèle logique de programme remanié regroupant les programmes en six études de cas sectorielles : l’agriculture, le développement des PME, les compétences et la formation, la réforme des politiques financières et législatives, la réforme de la politique environnementale et la promotion de la démocratie.

2) Questions de l’évaluation

Pertinence

- Dans quelle mesure le programme d’Affaires mondiales Canada a-t-il répondu aux besoins et aux priorités des populations ciblées?

- Dans quelle mesure le programme du Vietnam répond-il aux besoins et aux priorités nationales du pays?

Efficacité

- Dans quelle mesure le programme d’Affaires mondiales Canada a-t-il obtenu des résultats immédiats et intermédiaires, et contribué à l’atteinte du résultat ultime?

- Dans quelle mesure le programme d’Affaires mondiales Canada au Vietnam a-t-il obtenu des résultats en matière d’égalité entre les sexes, de durabilité environnementale et de gouvernance?

- Dans quelle mesure les échanges stratégiques ont-ils contribué à l’atteinte des résultats?

Durabilité

- Dans quelle mesure les résultats et les avantages du programme d’Affaires mondiales Canada ont-ils ou vont-ils se poursuivre au-delà de l’aide au développement d’Affaires mondiales Canada?

Efficience

- Y a-t-il des possibilités d’améliorer l’efficience opérationnelle des programmes d’Affaires mondiales Canada?

3) Méthodologie

L’évaluation a été menée par la Direction de l’évaluation de l’aide internationale, avec l’appui de consultants externes au Vietnam pour la traduction, la collecte de données et le soutien logistique. Une mission de collecte de données au Vietnam a été menée en juillet 2017.

L’évaluation a été menée au moyen de méthodes mixtes reposant sur une approche d’étude de cas intégrée. Six études de cas explicatives ont été effectuées. Les études de cas étaient axées sur les projets et chosies selon un échantillonnage non probailiste parmi les priorités thématiques, les périodes, les agences d’exécution, les canaux de distribution et les types d’investissement. Les projets de KFM et de MFM ont été intégrés lorsqu’ils correspondaient aux résultats du programme.

Les méthodes de collecte de données incluaient :

6 études de cas (Projets retenus)

Projets choisis selon un échantillonnage non probailiste par choix raisonné et basés sur les secteurs identifiés dans le modèle logique remanié.

Comprend 13 projets avec des déboursements de 66,4 millions de dollars (36% du total durant la période) :

- OGM 61,6 $M (39%) - 8/46 projets

- KFM 3,5 $M (15%) - 4/36 projets

- MFM 1,4 $M (94%) – 2/22 projets

Entrevues avec les principaux intervenants (n = 134 intervenants)

122 entrevues semi-structurées individuelles et en petits groupes pour des études de cas et des examens au niveau du programme, comprenant :

- Affaires mondiales Canada (n = 19)

- Agents d’exécution canadiens (n = 35)

- Gouvernement local (n = 66)

- Bénéficiaires (n = 2)

- Évaluateurs/contrôleurs de projet (n = 8)

- Donateurs internationaux (n = 4)

Examen des documents (plus de 450 documents)

Examen des :

- politiques internes et documents stratégiques

- documents externes relatifs aux priorités et au contexte vietnamiens

- documents liés au projet, pour les études de cas

Un examen de la documentation mené en partenariat avec l’Université d’Ottawa a servi à orienter la conception de l’évaluation.

Groupes de discussion avec les bénéficiaires du projet (n = 15)

Les études de cas comprenaient deux groupes de discussion avec les bénéficiaires du projet.

Les groupes de discussion étaient composés de 15 participants au total (6 F/ 9 H).

Site Visits (n=11)

Des études de cas sur le développement de l’agriculture, les petites et moyennes entreprises, la réforme des politiques environnementales ainsi que le secteur des compétences et de la formation comprenaient des visites sur place.

Les visites sur place ont également permis à l’équipe d’évaluation de discuter de manière informelle avec les bénéficiaires du projet.

Analyse financière

Examen des données statistiques disponibles sur le total des décaissements, les domaines thématiques ciblés, la codification sexospécifique et les variations dans le temps.

Constatations

1) Constatations sur la pertinence

Le programme reflétait les besoins et les priorités de développement officiels du Vietnam.

« ... il doit y avoir une association étroite, raisonnable et harmonieuse entre développement économique et social, et protection de l’environnement » - Stratégie de développement durable 2011-2020

Conformément à la Déclaration de Paris, le GV a exercé un contrôle rigoureux et a assumé une responsabilité élevée concernant les interventions dans le pays. Le GV a défini ses besoins et priorités de développement dans des documents clés tels que les SEDP (2006-2010, 2011-2015, 2016-2020) et le SEDS (2011-2020). Les principaux domaines d’intérêt comprennent : l’amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du marché, le développement des ressources humaines et l’infrastructure. En outre, l’élaboration récente de lois nationales en matière d’environnement et d’égalité des sexes indique que le Vietnam considère ces domaines prioritaires.

| Efficacité et compétitivité du marché | Développement des ressources humaines | Infrastructure | |

|---|---|---|---|

| Agriculture | ✔ | ✔ | ✔ |

| Développement des PME | ✔ | ✔ | ✔ |

| Compétences et formation | ✔ | ✔ | ✔ |

| Réforme de la politique environnementale | ✔ | ✔ | |

| Réforme des politiques financières et législatives | ✔ | ||

| Promotion de la démocratie | ✔ |

La croissance économique rapide a posé des risques pour l’environnement, l’économie et le bien-être social, et le Programme a choisi de renforcer les systèmes afin de combler ces défis. L’engagement direct du Programme dans la réforme des politiques nationales, ainsi que dans les zones géographiques présentant un plus grand risque pour les chocs environnementaux et économiques, reflétait tout à fait les besoins exprimés par le GV.

Le renforcement des capacités, principalement au sein des organismes gouvernementaux, faisait partie intégrante des programmes et a aidé à façonner les plans, les priorités et les stratégies du Vietnam au sein de tous les ordres de gouvernement et des secteurs thématiques.

Des analyses sectorielles ont été effectuées dans le cadre du programme, lesquelles ont souligné la nécessité de prêter attention à certaines populations à risque élevé. Cependant, dans la pratique, les besoins des groupes ciblés, tels que les femmes et les minorités ethniques, n’étaient pas suffisamment représentés dans les projets.

À la lumière du contexte socioéconomique vietnamien et des vulnérabilités déterminées dans les SEDP, le Programme a désigné les femmes, les minorités ethniques et les populations rurales pauvres comme des groupes cibles aux fins des stratégies du pays et des modèles logiques connexes. Les documents de planification stratégique ont permis de cerner le besoin d’élargir l’accès à l’éducation, aux services, aux occasions économiques et à l’infrastructure, ainsi que de renforcer l’inclusion.

Le Programme ciblait de nombreux intervenants, y compris les populations rurales. Cependant, le Programme visait explicitement le renforcement des capacités institutionnelles aux niveaux national et provincial, et ciblait par conséquent les interventions axées directement sur les institutions gouvernementales. Le Programme s’est efforcé de cibler certains acteurs du gouvernement provincial représentant les zones rurales et répondant aux besoins de ces populations, mais les efforts visant à cibler les groupes de femmes et de minorités ethniques étaient indirects, et les résultats n’ont pas été constatés immédiatement.

Femmes

Les projets visant les secteurs de l’agriculture, du développement des PME, de la réforme des politiques législatives, des compétences et de la formation comprenaient des analyses détaillées des éléments faisant obstacles aux populations cibles. Des efforts ont été entrepris dans le secteur de la réforme législative pour former les partenaires à l’intégration des questions d’égalité entre les sexes dans la collecte de données du processus législatif, conformément à un projet de stratégie sur l’égalité des sexes.

Cependant, dans ces secteurs, les activités spécifiques ciblant les populations étaient absentes ou ne reflétaient pas les besoins des femmes.

Minorités ethniques

Le Vietnam a privilégé l’unité plutôt que la diversité, ce qui signifie que les attitudes culturelles à l’égard des minorités ethniques favorisent l’intégration. Cet accent sur l’intégration, en conjonction avec la faiblesse des mécanismes pour obtenir des données sur les perspectives des minorités ethniques, a fait en sorte que l’on ignorait quels étaient les moyens les plus appropriés de répondre aux besoins de ces minorités. Cela a entraîné des écarts entre les attentes et la mise en œuvre.

Par exemple, le projet de développement des PME de Soc Trang se déroulait dans une région où la minorité khmère représentait 30 % de la population, mais les produits développés n’étaient pas traduits en langue khmère. Les programmes de formation et de compétences étaient opérationnels dans les régions et étaient offerts là où les minorités ethniques étaient présentes, mais on utilisait des tactiques passives pour attirer les étudiants de ces communautés.

Pauvres des zones rurales

Alors que plusieurs projets étaient opérationnels dans les zones géographiques avec une population essentiellement rurale et pauvre, les efforts pour adapter les programmes aux besoins spécifiques de ce groupe cible étaient inadéquats. Les activités à l’échelle provinciale ont permis au Canada de se rapprocher des groupes cibles ruraux, mais la plupart des programmes étaient axés sur les institutions nationales.

2) Efficacité

Agriculture

Résultats immédiats escomptés

- Accès accru aux petites infrastructures et aux services pour la production agricole.

- Amélioration de la capacité des institutions à promouvoir une production agricole équitable et durable, et des produits alimentaires de qualité.

Résultats intermédiaires escomptés

- Multiplication des débouchés économiques équitables et viables et accroissement de la compétitivité pour les groupes visés, en particulier les femmes, surtout à l’échelon provincial.

Remarque : ces résultats sont indiqués dans le modèle logique du programme remanié.

Les programmes agricoles ont contribué à accroître l’efficacité et la compétitivité du marché, à soutenir le développement des ressources humaines et à améliorer l’infrastructure.

L’agriculture a été l’un des principaux moteurs permettant au Vietnam de passer de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire. Les projets ont été conçus pour accroître la compétitivité et la qualité de la production agricole en vue de promouvoir la sécurité alimentaire et une croissance économique durable.

Le financement du secteur agricole par une approche-programme avec le gouvernement provincial a permis de cerner et de mettre en œuvre des actions prioritaires dans le cadre du Plan de développement agricole et rural 2011-2015 de Ha Tinh, actions fondées sur des analyses de marché et des consultations avec les principaux intervenants. La nouvelle approche en matière de planification a favorisé la coordination interministérielle; un modèle de financement a ensuite été sélectionné pour la prise en charge des programmes et des résultats par le gouvernement.

Le développement agricole appuyait la création et la planification de la maintenance de projets d’infrastructure à petite échelle, lesquels soutenaient les travaux de production agricole. Les résultats tenaient compte de la construction de routes, de ponts et de systèmes d’irrigation dans la province de Ha Tinh. La planification de l’infrastructure incluait la consultation des intervenants locaux afin d’évaluer et de réduire les risques environnementaux et économiques.

Les projets en agriculture visaient également à renforcer la capacité des institutions provinciales à promouvoir une production équitable et durable. Grâce à des voyages d’études, à l’assistance technique et à la formation, le ministère pour l’agriculture et le développement rural de Ha Tinh a renforcé sa capacité à planifier, à gérer, à mettre en œuvre des programmes agricoles dans toute la province et à en assurer le suivi.

À un niveau plus élevé, les programmes agricoles ont contribué à l’accroissement de l’accessibilité de certains groupes cibles aux occasions économiques. Il existe des preuves tangibles de la croissance de trois chaînes de valeur dans les communes participantes de la province de Ha Tinh.

Développement des PME

Résultats immédiats prévus

- Amélioration de la capacité des institutions et des organisations à offrir des programmes équitables pour le développement des activités, et infrastructures favorisant le développement économique rural.

Résultats intermédiaires prévus

- Multiplication des débouchés économiques équitables et viables et hausse de la compétitivité pour les groupes visés, en particulier les femmes, surtout à l’échelon provincial.

Remarque : ces résultats sont indiqués dans le modèle logique du programme remanié.

Les programmes dans le secteur du développement des PME ont contribué à accroître l’efficacité et la compétitivité du marché, à développer les ressources humaines et à améliorer les infrastructures.

L’objectif global du programme, soit favoriser une croissance économique durable, signifiait que le soutien au développement des PME était un point prioritaire pendant la période d’évaluation. Le Programme a reconnu qu’au Vietnam, la pauvreté était essentiellement rurale et liée à une agriculture de petite échelle, ce qui faisait de la diversification des revenus, en particulier pour les femmes, une donnée essentielle pour la réduction de la pauvreté. En outre, conformément à la volonté du GV d’accroître la compétitivité du marché, les programmes ont visé principalement une productivité accrue et le développement du secteur privé, en particulier des PME, dans le secteur agricole.

Le Programme a soutenu des projets mis en œuvre dans les zones rurales pour renforcer la capacité des institutions à encourager le développement des PME. Grâce à une approche-programme avec le gouvernement provincial, le projet de développement des PME de Soc Trang a appuyé la mise en œuvre du plan quinquennal de développement des PME pour 2011-2015, dont les principaux objectifs étaient : la création d’un environnement d’affaires favorable, le renforcement des infrastructures locales et le renforcement de la gouvernance publique en vue de soutenir le développement des PME. Le projet a également contribué à l’élaboration du plan 2016-2020 qui a été approuvé par le Comité populaire provincial en décembre 2016.

Le ministère des investissements publics (MPI) de Soc Trang a amélioré sa capacité à soutenir les PME de la province en délivrant des certificats d’immatriculation professionnelle, et en réalisant de petits projets d’infrastructure pour faciliter le transport de marchandises. Le succès de ces éléments a permis d’instaurer un sentiment de confiance plus fort entre les PME locales et le MPI, créant ainsi un environnement plus favorable aux activités dans la province.

À un niveau supérieur, il est prouvé que les PME appartenant à des hommes et à des femmes à Soc Trang ont bénéficié de meilleurs services de soutien aux entreprises offerts par la province, et ont été en mesure d’accroître leur compétitivité grâce à ce projet. Cependant, les barrières linguistiques et d’accessibilité ont continué de limiter la capacité de la province à fournir un accès au crédit et à offrir aux minorités ethniques une gamme complète de services.

Compétences et formation

Résultats immédiats escomptés

- Accroissement de l’accès par des groupes visés dans certaines provinces à une formation permettant d’acquérir des compétences axées sur les marchés.

Résultats intermédiaires escomptés

- Multiplication des débouchés économiques équitables et viables et accroissement de la compétitivité pour les groupes visés, en particulier les femmes, surtout à l’échelon provincial.

Remarque : ces résultats sont indiqués dans le modèle logique du programme remanié.

Les programmes touchant les compétences et la formation ont favorisé l’efficience et la compétitivité du marché, le développement des ressources humaines et l’amélioration des infrastructures.

Le SEDS 2011-2020 du Vietnam a souligné qu’une main-d’œuvre qualifiée était essentielle à la compétitivité et à la croissance futures. Afin d’améliorer la qualité de la main-d’œuvre, le GV a souligné la nécessité de s’attaquer aux liens ténus entre les employeurs et les exigences du marché du travail, les programmes scolaires obsolètes, sujets aux stéréotypes sexuels, la qualité médiocre des enseignants et le manque d’inclusion des minorités ethniques.

Dans cette optique, le Programme visait à augmenter l’accessibilité des femmes, des jeunes et des minorités ethniques à la formation professionnelle et aux connaissances nécessaires à la participation formelle au marché du travail, y compris dans les petites et moyennes entreprises, et à accroître la disponibilité d’occasions d’apprentissage pertinentes en milieu de travail dans différents secteurs.

Au cours de la période d’évaluation, le Projet de compétences et d’emploi au Vietnam (VSEP) en était encore à ses débuts et il était trop tôt pour mesurer globalement l’atteinte des résultats immédiats prévus. Toutefois, les capacités dans des collèges communautaires sélectionnés ont été développées pour fournir des programmes qui répondent aux partenaires locaux de l’industrie. Grâce à des voyages d’études, le personnel des collèges a pu visiter le Canada pour mieux comprendre le fonctionnement du système collégial canadien.

Le projet a également financé des activités de sensibilisation en vue de déterminer comment mieux harmoniser les programmes d’études aux besoins des entreprises locales et les études pour évaluer les obstacles à l’accessibilité à l’éducation des groupes ciblés. En même temps, les premiers efforts ont également démontré qu’une approche passive pour atteindre les femmes et les minorités ethniques avait été adoptée pour le recrutement dans les collèges.

En raison de retards dans la mise en œuvre du projet, il est trop tôt pour dire si la programmation de ce secteur contribuent à améliorer la compétitivité et l’accès à des occasions économiques durables pour les femmes et les minorités ethniques.

Réforme des politiques financières et législatives

Résultats immédiats escomptés

- Renforcement des capacités de certaines institutions publiques chargées de la gestion financière et économique publique, de l’élaboration des politiques et des lois.

Résultats intermédiaires escomptés

- Efficacité, transparence et responsabilisation accrues des institutions publiques à l’échelon national et provincial.

Remarque : ces résultats sont indiqués dans le modèle logique du programme remanié.

Pendant la période couverte par l’évaluation, le GV souhaitait avant tout élaborer des lois nationales claires et plus cohérentes, tout en se conformant aux normes internationales en matière de surveillance du secteur financier. Les principaux objectifs du Programme ont répondu à ce besoin en mettant l’accent sur le renforcement des capacités en matière de réglementation du secteur financier, et de normalisation du processus législatif. Le Canada apportait des connaissances et des outils pratiques comprenant des méthodes de gestion axée sur les résultats, des modèles de collaboration, et une planification fondée sur des données probantes.

Les travaux de réforme législative menés dans le cadre du Projet d’élaboration de la législation nationale (NLD) ont contribué à renforcer la capacité d’élaboration de politiques de certains ministères. En outre, le ministère de la Justice et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, entre autres, ont amélioré leur capacité à rédiger des lois et à planifier stratégiquement pour l’élaboration et la révision de leur législation nationale.

Il semblait également que les capacités au sein de la Vérification d’État du Vietnam (SAV) ont été renforcées pour effectuer des audits qualité des dépenses publiques, et approfondir la compréhension des normes d’audit de gestion internationales.

Par contre, des difficultés considérables ont été rencontrées dans la mise en œuvre des composantes du projet relatives aux finances publiques dans la réforme des politiques financières. Le chef de mission a dû intervenir lorsque le Projet de soutien à la réglementation et au contrôle bancaires (BRASS) a été bloqué. Cela s’est traduit par le peu de résultats concrets suite à la mise en œuvre du changement systémique au sein de la Banque d’État du Vietnam.

À un niveau supérieur, on constate que la programmation a contribué à accroître l’efficacité, la transparence et la responsabilité des institutions ciblées. L’expertise technique canadienne offerte par l’intermédiaire du NLD a jeté les bases d’un changement fondamental dans la rédaction des lois, notamment en ce qui a trait à la séparation de la rédaction législative et de l’analyse des politiques grâce à la Loi sur la promulgation de documents normatifs juridiques. La traduction et la publication d’audits sélectionnés ont contribué à accroître la transparence et la responsabilité des institutions publiques nationales.

Réforme de la politique environnementale

Résultats immédiats escomptés

- Renforcement des capacités de certaines institutions publiques chargées de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique environnementale.

Résultats intermédiaires escomptés

- Efficacité, transparence et responsabilisation accrues des institutions publiques à l’échelon national et provincial.

Remarque : ces résultats sont indiqués dans le modèle logique du programme remanié.

Les programmes de réforme de la politique environnementale ont contribué au développement des ressources humaines grâce au renforcement des capacités des fonctionnaires.

Le Programme, qui reposait sur des études environnementales et la planification stratégique, visait l’assistance technique et financière concernant l’élaboration de stratégies, la planification et la gestion des budgets environnementaux, la pollution industrielle, la réglementation environnementale aux niveaux provincial et national, et une sensibilisation accrue aux questions environnementales à l’échelle du gouvernement et du secteur privé.

Les projets ont contribué à renforcer la capacité des fonctionnaires à élaborer et à mettre en œuvre des politiques environnementales efficaces. Les personnes interrogées conviennent que les contributions du Canada ont permis de façonner et de promouvoir le plan d’action national pour l’environnement, malgré des investissements relativement modestes (4 millions de dollars) dans le Programme de soutien en réponse aux changements climatiques au Vietnam (SP-RCC).

Au niveau national, le ministère des Ressources naturelles et de la Protection de l’environnement a renforcé sa capacité à rédiger des règlements, des politiques et des directives sur les changements climatiques. Au niveau provincial, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a renforcé sa capacité à gérer les composantes d’adaptation agricole du cadre réglementaire et politique national lié au Programme national cible de lutte contre les changements climatiques. Le projet de gouvernance environnementale provinciale du Vietnam (VPEG) a permis aux organismes provinciaux de protection de l’environnement d’être mieux équipés pour recueillir des données sur la pollution industrielle dans certaines provinces.

À un niveau supérieur, les résultats ont également été atteints, en termes de plus grandes efficacité, transparence et responsabilité des institutions environnementales. Le VPEG a soutenu un cadre réglementaire amélioré pour la gestion de la pollution industrielle élaboré à partir de la Loi sur la protection de l’environnement (2014). La participation au projet a également encouragé l’adoption d’approches collaboratives dans la conception et la mise en œuvre de politiques; un modèle actuellement reconnu au Vietnam sous l’appellation de « l’approche canadienne ».

Le Canada a également appuyé la répartition des responsabilités des institutions gouvernementales en ce qui a trait aux mesures de lutte contre les changements climatiques, planifiées et surveillées à l’aide d’une gestion axée sur les résultats.

Promotion de la démocratie

Résultats immédiats escomptés

- Accroissement de la capacité des groupes de la société civile et des citoyens à participer à l’élaboration des politiques sociales et économiques.

- Renforcement des mécanismes de la société civile et des citoyens, servant à l’élaboration des politiques sociales et économiques.

Résultats intermédiaires escomptés

- Participation renforcée de la société civile et des citoyens, en particulier des femmes, à l’élaboration des politiques sociales et économiques.

Remarque : ces résultats sont indiqués dans le modèle logique du programme remanié.

Le programme de promotion de la démocratie a soutenu le développement des ressources humaines en renforçant la capacité du gouvernement à s’engager auprès du public.

Dans le cadre du Programme, les travaux étaient articulés dans ce secteur sur le renforcement des capacités institutionnelles. Avec le soutien du NLD, le GV a codifié la nécessité d’instaurer une consultation publique dans le processus législatif en tant que composante de la Loi sur la promulgation de documents normatifs juridiquesen 2015. C’est une reconnaissance très importante de la nécessité d’un engagement significatif avec les intervenants dans le processus législatif.

Le ministère de la Justice, entre autres, a renforcé sa capacité à entreprendre et à utiliser la recherche factuelle pour l’analyse des politiques grâce au NLD. Le ministère de la Justice, à travers des consultations dans les processus d’élaboration des politiques et des lois, s’est également engagé avec les intervenants. L’évaluation n’a pas permis de mesurer plus précisément à quel degré l’analyse des politiques avait été renforcée et reflétait une participation plus importante de la société civile et des citoyens vu que le NLD était toujours en cours.

Néanmoins, grâce au dialogue sur les politiques, le Canada a plaidé avec succès en faveur du resserrement des contrôles sur les organisations internationales opérant au Vietnam. En 2010, les organisations canadiennes ont été confrontées à des obstacles émanant du « décret 93 », une loi qui réglemente la mise en oeuvre des initiatives subventionnés par des organisations internationales. Le Canada était parmi les leaders de la communauté des donateurs qui œuvrent à promouvoir l’espace de la société civile au Vietnam. Le Programme était actif dans sa représentation des partenaires canadiens lors des discussions avec le GV, auxquelles assistaient des donateurs et des organisations non gouvernementales locales et internationales.

Ces échanges stratégiques étaient complémentaires aux objectifs du Programme liés au renforcement de la voix de la société civile. Néanmoins, l'évaluation n'a pas permis de déterminer les impacts de ce travail sur l'obtention de résultats dans ce domaine.

Thèmes transversaux - Égalité entre les sexes

Au Vietnam, indiquer que l’égalité entre les sexes constitue un problème et en parler constituaient un défi permanent, vu que les intervenants de tous les secteurs ne le percevaient pas comme tel.

De nombreux intervenants ont cité la Loi sur l’égalité des genres, le syndicat des femmes, les groupes de travail sur l’égalité entre les genres, et la représentation importante des femmes sur le marché du travail pour expliquer pourquoi l’égalité entre les sexes n’était pas perçue comme un enjeu important au Vietnam.

Les dimensions socioculturelles des enjeux d'égalité des genres au Vietnam ont rendu difficile l'intégration de ces enjeux dans la programmation économique. Les autres problèmes cernés par le GV, tels que l’âge de la retraite obligatoire, la violence sexiste et l’infanticide des filles, n’ont pas été pris en compte par le Programme.

L’égalité entre les genres, en tant que thème transversal, n’a pas toujours été intégrée de manière significative dans tous les programmes.

L’égalité entre les genres et son importance pour Affaires mondiales Canada n’étaient ni bien comprises, ni acceptées par certains projets. La nécessité d’établir des rapports et de prendre des mesures en faveur de l’égalité entre les genres a été considérée par certains comme une lourde charge administrative. L’accès et le recours à des spécialistes sur la question de l’égalité entre les sexes étaient limités pour le personnel affecté au Programme et aux projets, tant à l’administration centrale que dans l’unité de soutien au programme et les services de soutien sur le terrain.

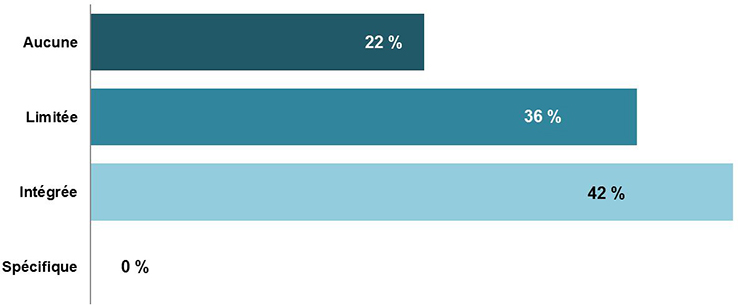

Intégration de l’égalité entre les sexes dans les projets 2009-2010 à 2016-2017

Version texte

Un histogramme démontre le pourcentage des projets qui ont intégré l’égalité des genres dans leur programmation.

- Aucun est affiché en vert foncé avec 22% des projets

- Limité est affiché en vert avec 36% des projets

- Intégré est affiché en vert clair avec 42% des projets

- Spécifique n'est pas affiché car il y a 0% de projets

Affaires mondiales Canada a classé l’intégration de l’égalité entre les sexes à partir d’une échelle fondée sur les résultats attendus du projet, la capacité institutionnelle ou l’objectif principal. La classification « Spécifique » de l’intégration de l’égalité entre les genres représente le rang le plus élevé, suivi de « Intégrée », « Limitée » et « Aucune ».

La stratégie du Programme d’égalité entre les sexes a été approuvée pour la dernière fois en 2009. Les personnes interrogées ont confirmé que le genre n’était pas un objectif du Programme et que cela correspondait à l’orientation qu’ils recevaient de l’administration centrale.

L’égalité entre les sexes a été intégré, à un certain niveau, dans la majorité des projets. Il n’y avait pas de projets ou de programmation spécifiques au genre dans l’ensemble du Programme.

Sur les 48 projets en cours pendant la période d’évaluation, aucun n’était spécifiquement axé sur l’égalité entre les sexes. Trente et un projets, représentant 78 % des décaissements, comprenaient des résultats pour les femmes ou les filles aux niveaux intermédiaires ou immédiats. Cependant, si certains projets prévoyaient des résultats en matière d’égalité entre les sexes, l’évaluation n’a pas permis de trouver de réalisations significatives pour les femmes et les filles dans les projets.

Certains efforts visant à intégrer l’égalité entre les sexes ont semblé superficiels et on ne pouvait s’attendre à ce qu’ils permettent aux femmes et aux filles d’acquérir des avantages importants. Dans certains cas, les plans d’intégration des femmes étaient très éloignés des objectifs du projet.

Thèmes transversaux Durabilité environnementale

« Le VCEP et le VPEG sont arrivés au Vietnam au bon moment alors que le pays avait vraiment besoin de renforcer les capacités des agents de l’environnement... dans une courte période de développement institutionnel et d’urbanisation galopante... le besoin d’une... assistance technique en matière de protection de l’environnement était crucial. »

- Évaluation des personnes interrogées

Le Programme a intégré et mis en œuvre la durabilité environnementale dans les secteurs où les projets ont eu une incidence sur la dégradation environnementale et les changements climatiques, ou en ont subi les conséquences.

Les gouvernements national et provinciaux ont défini la dégradation environnementale et les changements climatiques comme des priorités et des enjeux clés dans leurs stratégies économiques. Par conséquence, le Programme les a inclus et ciblés comme des interventions transsectorielles.

Le soutien global du travail d’élaboration des politiques sur la dégradation environnementale et les changements climatiques dans 9 ministères et 12 secteurs nationaux s’est ajouté à l’ampleur de la planification et de la mise en œuvre de la durabilité environnementale pour contrer les effets environnementaux. Le Programme a intégré la gestion des risques des catastrophes, ainsi que des solutions de production plus propres dans les projets soutenant les secteurs agricoles et industriels au niveau provincial. Des projets d’infrastructure à petite échelle ont été mis en œuvre pour faire face aux effets néfastes de la croissance économique rapide sur l’environnement. Le Programme a mis en œuvre des projets spécifiques de gestion de la pollution industrielle et de pratiques de production moins polluantes, ce qui a permis à huit organismes provinciaux de protection de l’environnement d’élaborer un plan de prévention de la pollution, tout en la contrôlant.

Dans bien des cas, les résultats en matière de durabilité environnementale ont contribué à faire progresser le travail sur le changement climatique et la dégradation environnementale dans des secteurs clés pour le Gouvernement du Vietnam.

Au départ, les partenaires gouvernementaux n’avaient pas les éléments nécessaires pour étayer les politiques. Il y avait un décalage entre le travail de haut niveau effectué à l’échelon national et les réalités du terrain auxquelles les institutions locales étaient confrontées. Le VPEG a permis de combler le fossé entre le travail national et le travail provincial en soutenant l’intégration des provinces dans le processus national de réglementation et de mise en application.

En 2011, le soutien du Canada envers la protection de l’environnement a évolué pour inclure une orientation stratégique sur les changements climatiques. Le SP-RCC était un mécanisme de dialogue stratégique puissant qui recoupait tous les secteurs prioritaires. Le Canada a joué un rôle important dans la mise en œuvre de la matrice des politiques dans le secteur agricole, et a contribué à relever les défis liés à la transformation des plans relatifs aux changements climatiques en politiques et financements pour l’environnement. Les deux années de la modeste contribution canadienne à ce fonds commun ont permis d’attribuer des subventions pour le renforcement des capacités et l’assistance technique que le GV ne recevait pas des structures de prêts adoptées par d’autres donateurs.

- Quatre secteurs du programme sur six ont déclaré que les changements climatiques et la dégradation environnementale étaient des sujets de préoccupation importants.

- Les projets faisaient suite à une plainte de l’ACEE et de l’Étude de l’Impact sur l’environnement du Vietnam.

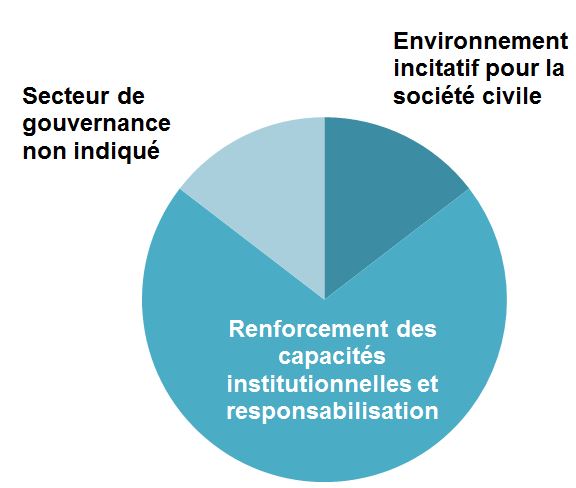

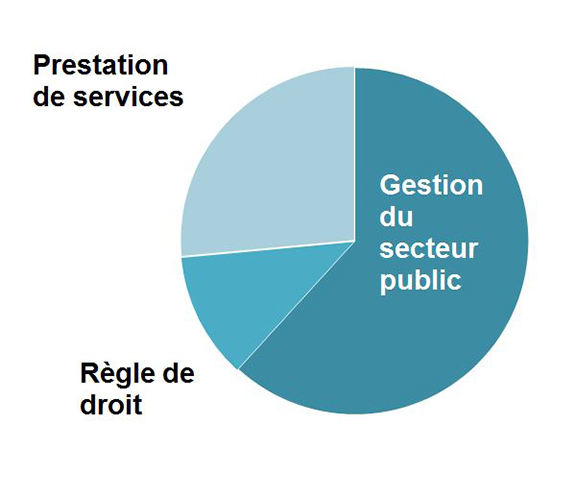

Thèmes transversaux – Gouvernance

En raison des besoins et du contexte du pays, le programme a été axé sur une gouvernance de haut niveau dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles et de la responsabilisation, et non sur la participation et l’inclusion.

Conformément à la conception du Programme, les paramètres de gouvernance traditionnels étaient présents dans tous les secteurs prévus dans le Programme, dans les domaines de la gestion du secteur public, la responsabilisation et la prestation de services. Plusieurs projets comprenaient une assistance technique liée au renforcement des capacités et à l’amélioration de la gouvernance publique. Les approches-programmes se concentraient principalement sur les résultats liés à la gouvernance.

Il est important de noter que les principes de gouvernance d’Affaires mondiales Canada n’étaient pas contraignants et que l’administration centrale donnait des directives pour déterminer les principes les plus pertinents au contexte, étant entendu que tous les principes n’étaient pas requis. Les entrevues de l’évaluation et les discussions ont indiqué que, dans certains projets, tous les principes de gouvernance n’étaient pas bien compris.

Par conséquence, les résultats liés à la participation, à l’inclusion de l’opinion et des intérêts de la société civile dans les projets étaient limités. À l’exception des syndicats de femmes, la représentation des intérêts de la société civile n’a pas été incluse dans la conception, la mise en œuvre ou la gestion des projets. Du point de vue culturel, une société civile forte qui s’exprime haut et fort est ni encouragée ni soutenue. Les projets qui incluaient une composante d’engagement de la société civile, comme le NLD, n’ont pas obtenu de résultats dans ce domaine lors de cette évaluation.

Programmes de gouvernance

Version texte

Un diagramme circulaire indique la programmation de la gouvernance au Vietnam. La plus grande partie du diagramme est indiquée en vert pour le renforcement des capacités institutionnelles et la responsabilité. Les deux autres parties de la tarte sont de montants égaux et représentent les secteurs de la gouvernance non indiqués, et un environnement incitatif à la société civile.

Renforcement des capacités institutionnelles et responsabilisation Secteurs du CAD

Version texte

Un diagramme circulaire indique les secteurs du CAD chargés du renforcement des capacités institutionnelles et de la responsabilisation. La plus grande partie du diagramme circulaire est vert foncé et démontre la gestion du secteur publique. Il est suivi par la deuxième plus grande section du diagramme circulaire qui est bleu clair et indique la prestation de service. Le plus petit morceau de la tarte est bleu vif et indique la règle de droit.

3) Constatations sur la durabilité

Les projets ont aidé le gouvernement du Vietnam à orienter et à mettre en œuvre sa planification dans les secteurs de la politique environnementale et de la réforme législative, du développement agricole et rural, et du développement des PME.

Le VPEG a apporté son soutien à l’adaptation de la Loi sur la protection de l’environnement en 2005 et 2013, et a contribué à garantir une allocation de 1 % des budgets publics à la protection de l’environnement. La mise en œuvre du SP-RCC a permis d’élaborer des politiques liées aux changements climatiques au Vietnam, et de soutenir le développement d’un cadre institutionnel pour les mesures contre les changements climatiques, et sa mise en application aux niveaux national et provincial.

En 2015 le NLD était un partenaire clé dans le soutien à la rédaction de la Loi sur la promulgation de documents normatifs juridiques, en 2015 qui avait d’importantes répercussions sur la future législation au Vietnam.

Le Programme a permis de faciliter la mise en œuvre du Plan de développement agricole et rural de Ha Tinh (2011-2015) et a permis d’étayer son plan ultérieur pour la période 2016-2020. Le Programme a également soutenu l’élaboration des plans de développement des PME de Soc Trang pour 2012-2016 et 2016-2020.

Le legs des activités de renforcement des capacités et de la formation était évident dans plusieurs secteurs.

De nombreux membres du personnel formés au VPEG ont continué à travailler dans des organismes de protection environnementale locaux et provinciaux, créant ainsi une collectivité de pratique informelle. Plusieurs diplômés ont assumé des rôles de leadership et continuent à mettre en œuvre les pratiques du VPEG telles que la gestion axée sur les résultats. De plus, les centres provinciaux de surveillance de l’environnement sont demeurés en activité, bien qu’à des niveaux de capacité différents, pendant quatre ans après la fin du projet. Les programmes de KFM avec SAV ont permis d’acquérir une connaissance de première main de la pratique de l’audit. Plusieurs diplômés ont continué à travailler comme auditeurs dans la SAV, et certains ont assumé des rôles de leadership au sein de l’institution.

Le NLD a produit deux guides pour la rédaction juridique et l’élaboration de politiques, et a renforcé la capacité de collègues à former d’autres personnes une fois le projet terminé. Un groupe de travail du ministère de la Justice et de l’Égalité entre les sexes a été chargé de diffuser et d’approfondir les connaissances concernant la mise en application de la Loisur l’égalité des genres et de l’analyse des politiques relatives à l’égalité des sexes.

On a constaté que les communautés participaient à la création et au maintien des infrastructures à petite échelle. L’infrastructure, l’équipement et les pratiques mis en place dans le cadre des projets étaient toujours utilisés.

Les petites infrastructures construites dans les secteurs de l’agriculture et du développement des PME ont continué à être utilisées et maintenues tout au long du cycle du projet. Des plans d’entretien annuels ont été élaborés en collaboration avec les autorités au niveau des communes et des districts, et comprenaient des évaluations environnementales. Le fait qu’ils aient été produits en consultation avec les intervenants locaux et le gouvernement provincial a contribué à un degré élevé d’appropriation de ces travaux d’infrastructure.

Les bonnes relations avec les individus et au sein des réseaux ont contribué aux résultats.

Les relations étaient importantes dans le contexte vietnamien et ont aidé à obtenir l’adhésion des partenaires. L’établissement de réseaux et le travail effectué par leur intermédiaire constituaient une caractéristique importante et durable de certains projets. Par exemple, le VPEG a mené à la création de réseaux informels et de groupes de travail qui ont continué à exister pendant des années après la fin du projet. D’un point de vue général, il y avait une corrélation entre la portée et l’intensité de la relation et les résultats obtenus.

Dans certains cas, les théories du changement des projets nécessitaient des changements contextuels surpassant la portée du projet.

Les activités du projet ne correspondaient pas toujours de manière réaliste aux résultats prévus. Les résultats constituaient souvent des étapes nécessaires pour atteindre des résultats de niveau élevé, mais on ne pouvait s’attendre à les atteindre sans des changements sociétaux significatifs soutenus par un engagement durable à long terme.

Par exemple, le VPEG a soutenu la collecte de données améliorée sur la pollution industrielle. Cependant, le cadre réglementaire reliant les données sur la pollution industrielle, et l’application des lois de protection de l’environnement faisaient défaut dans le pays, et le Vietnam continue de faire face à des défis imprtants par rapport à la gestion environnementale. De plus, le modèle de financement des « frais de service » pour compenser le manque de financement gouvernemental menaçait potentiellement l’indépendance du processus de surveillance.

Dans le cas des projets d’audit de la KFM, il était nécessaire d’améliorer la capacité du gouvernement à répondre de manière adéquate aux audits générés par les activités de renforcement des capacités au sein de la communauté des auditeurs au Vietnam.

4) Constatations sur l’efficience

Il était approprié de travailler directement avec les structures du gouvernement vietnamien et au sein de celles-ci, toutefois des processus administratifs complexes ont entraîné des retards opérationnels et exigé des prolongations sans frais dans quatre secteurs sur six.

Les interventions de type approche-programme et de type projet ont démontré que les mécanismes d’approbation et de coordination du GV étaient des facteurs essentiels à la réussite de la mise en œuvre des projets. Plusieurs exigences ont été associées à des structures de gouvernance complexes telles que l’établissement de comités directeurs de projet et d’unités de gestion de projet, tant dans le cas des approches-programmes que pour des projets mis en œuvre par une agence d’exécution canadienne. Les opérations quotidiennes nécessitaient plusieurs niveaux d’approbation du GV, ce qui signifie que les retards étaient fréquents.

Affaires mondiales Canada et le gouvernement du Canada ont tous deux demandé l’approbation ministérielle pour tout changement apporté à la conception et aux résultats du projet escomptés. Des processus d’approbation longs et une différenciation confuse des rôles et des responsabilités dans certains comités de pilotage du projet ont contribué aux retards du projet. Dans certains cas, il était difficile de définir les responsabilités en matière de gestion de projet, et de savoir quels étaient les budgets qui devaient couvrir les dépenses liées aux projets lorsque plusieurs institutions gouvernementales étaient impliquées.

Les processus administratifs liés au recrutement et à l’achat des équipements ont également entraîné des retards. La dotation de postes de spécialistes techniques au niveau des projets a retardé la mise en œuvre dans certains cas, notamment en raison du nombre limité de spécialistes locaux dans les domaines de l’environnement et de l’égalité entre les sexes.

Les concepts clés qui sont essentiels à Affaires mondiales Canada, tels que la gestion axée sur les résultats et la gouvernance, étaient difficiles à traduire d’une culture à l’autre, et avaient une incidence négative sur la rapidité de mise en œuvre du projet.

Des défis se sont posés quant à certains mots employés par Affaires mondiales Canada, et la façon dont ils avaient été perçus dans le contexte vietnamien, ainsi que par les partenaires canadiens sur le terrain, en particulier lorsqu’il s’agissait de la gestion axée sur les résultats et de la gouvernance. Pour VSEP, l’approche démocratique et collaborative en éducation a exigé plus de négociations afin d’établir un consensus sur l’application de ce concept parmi les partenaires locaux et l’agent d’éxecution.

Les plans d’investissement ne reflétaient pas l’évolution des outils de gestion des programmes, ce qui a entraîné une planification sous-optimale des projets et des rapports.

Des changements multiples apportés aux priorités stratégiques et à la vision d’Affaires mondiales Canada au cours de la période d’évaluation ont gêné le déroulement stratégique du Programme. Les documents d’orientation de base tels que le cadre stratégique du programme-pays, la stratégie sur l’égalité entre les sexes et le plan d’action du dialogue sur les politiques étaient soit dépassés, soit sous forme d’ébauche.

Même si le Programme visait à consolider les outils de planification et de présentation de l’information avec les priorités ministérielles mises à jour, comme le modèle logique et le cadre de mesure du rendement du programme, les approbations finales n’ont pas été accordées. Les multiples itérations de ces documents signifiaient qu’ils n’étaient ni utilisés aux fins prévues, ni pour guider les décisions dont il était question dans les plans d’investissement.

L’incidence de la décentralisation du programme était mitigée.

Le Programme est devenu autonome après la fermeture du programme du Cambodge en 2013, et il est devenu un programme décentralisé peu de temps après. Comparé à d’autres programmes décentralisés, le Programme a enregistré des coûts de fonctionnement plus élevés en pourcentage du budget total, bien que ces coûts soient en ligne avec ceux d’autres programmes de la région. La plupart des employés du Programme (71 %) travaillaient à la mission du Canada au Vietnam, composé d’employés recrutées sur place et des employés canadiens, avec un petit complément (29 %) à l’administration centrale canadienne.

Le personnel au Vietnam et au Canada a signalé des niveaux accrus d’interaction et de communication contribuant à améliorer la capacité à prendre des décisions en connaissance de cause après la décentralisation. À l’inverse, les employés canadiens changeaient souvent à la suite des cycles de mobilité et engagé pour des durées plus courtes que les employés recrutés sur place, qui restaient à la mission pendant de nombreuses années.

Les employés recrutés sur place représentent la mémoire institutionnelle, a servi à combler les écarts culturels et a été moins coûteux que le personnel canadien.

Jusqu'en 2016, le Programme s’est appuyé sur une unité de soutien aux programmes pour aider les assistants techniques et logistiques engagés à appuyer la programmation. La même année, ce mécanisme a été remplacé par le projet de services d’appui sur le terrain. Malgré une transition entre les deux mécanismes relativement sans heurt, il fut un temps où les services n'étaient pas entièrement disponibles et où la planification logistique devait être transférée au Programme. De plus, au cours de la période d’évaluation, le travail entre le Canada et le Vietnam a été difficile sur le plan opérationnel en raison du décalage horaire et de la distance à parcourir pour les visites sur le terrain. Les responsables de la mise en œuvre du Programme et des projets ont dû consacrer beaucoup de temps à la gestion des communications, de la logistique et des calendriers.

Les difficultés rencontrées dans la gestion de l’information et des connaissances au Canada comme au Vietnam ont contribué au manque d’efficience sur le plan opérationnel.

Le Programme n’a pu accéder au système d’information commun à l’administration centrale et à la mission. Par conséquence, des documents du Programme ont été soit perdus et il était difficile de contrôler les différentes versions. Le personnel de la mission n’a pu accéder au système de gestion de l’information à l’administration centrale, ce qui a nécessité la création d’un système d’information parallèle reproduit. Cela a été mis en évidence lors de l’évaluation en raison des difficultés à faire le suivi des principaux documents du Programme aux fins d’analyse.

La gestion des connaissances et la mémoire institutionnelle reposaient sur les employes recrutés sur place, présent pendant de plus longues périodes et capable de combler les lacunes en matière de connaissances. Les défis rencontrés lors de la gestion de l’information et de la gestion des connaissances ont soumis le Programme aux risques de redondance de planification et de rapports, ainsi que de reddition de comptes sous-optimaux. Ceux-ci ont aussi eu eu un une incidence sur la mémoire institutionnelle puisque les principaux documents n’étaient pas toujours correctement sauvgardés ou archivés.

Les incohérences dans le stockage des données financières dans le répertoire central ont entraîné des limites de données dans cette évaluation. Par exemple, il s’est avéré impossible de suivre les échéanciers des décaissements et des approbations.

Conclusions

Le Programme répondait aux besoins du GV et aux priorités d’Affaires mondiales Canada, et il visait des domaines où il y avait des possibilités et des intérêts communs. Le Programme a permis de maintenir un partenariat solide avec le GV, et d’œuvrer au sein des structures de ce dernier à la poursuite d’objectifs communs, démontrant ainsi une bonne compréhension du contexte opérationnel au Vietnam. L’alignement des priorités a renforcé la capacité du Programme à assurer des résultats probants même après la fin des projets.

Le Programme a obtenu des résultats probants dans la réforme des secteurs du développement agricole, de la politique environnementale et de la législation grâce à son engagement, sa présence constante et à un dialogue sur les politiques à différents niveaux de gouvernement, avec des interlocuteurs clés. Dans les secteurs où ces facteurs de succès n’étaient pas évidents, les projets ont été plus lents à mettre en œuvre et ont donné de moins bons résultats. L’accent mis sur le renforcement des institutions gouvernementales a contribué aux changements systémiques nécessaires à la croissance inclusive et à la gouvernance, à l’action environnementale et à la sécurité alimentaire dans le pays.

Le renforcement des capacités à travers l’expertise technique s’est avéré une composante essentielle de nombreux projets. Dans la plupart des cas, le GV a considéré comme très positive la contribution du Canada, qui a apporté une expertise technique d’une très grande valeur. Dans le secteur de l’environnement, la réputation et l’expertise du Canada lui ont permis de s’asseoir à la table des négociations et d’influencer la prise de décision au-delà du volume de ses contributions financières.

Alors que les femmes étaient identifiées comme une population cible du Programme, les considérations liées au genre n’étaient que marginalement intégrées aux projets; le manque de la programmation sur l’égalité entre les sexes faisait que les rapports étaient généralement établis au niveau des activités. Bien qu’il y eut une reconnaissance des besoins uniques des femmes, les analyses ne paraissaient pas guider les décisions en matière de la programmation. Le Programme a également connu un succès limité en ciblant les minorités ethniques ou les pauvres des zones rurales. Cela souligne l’importance de déterminer les secteurs dans lesquels le programme a obtenu des résultats, et d’utiliser ces mêmes résultats pour déterminer stratégiquement les secteurs qui exigeront un engagement.

En termes de gestion de programme, un système de gestion de l’information fiable et commun entre la mission et l’administration centrale aurait été bien plus efficace. Par leur présence, les employés recrutés sur place ont permis au Programme de surmonter les obstacles culturels et linguistiques et ils ont été une source importante de mémoire institutionnelle. Le personnel canadien s’est avéré indispensable pour interpréter et renforcer les approches canadiennes, ainsi que pour promouvoir et intégrer les priorités d’Affaires mondiales Canada.

Le Programme a démontré une compréhension approfondie sur la meilleure façon de fonctionner dans le contexte particulier du Vietnam. Les atouts du Programme dans le renforcement des relations, et le respect de l’appropriation de l’aide au développement par les partenaires ont conduit à la stabilité des résultats. Dans l’ensemble, l’approche du Programme pour ce qui a trait au travail à long terme et à la présence au Vietnam, a offert des plateformes pour discuter de manière plus approfondie des priorités du Canada en matière d’aide internationale et d’autres domaines d’intérêt commun liés aux investissements.

Recommandations et réponses de la direction

Recommandation 1 : Envisager l’élimination progressive de projets dans les secteurs où les résultats obtenus ont été limités et trouver des façons différentes d’aider ces secteurs là où il y a un intérêt mutuel.

Réponse de la direction 1 : Acceptée. Le Programme maintiendra un dialogue continu avec le Gouvernement du Vietnam afin d’atteindre plus de résultats dans des secteurs d’intérêt commun, y compris le développement rural et le changement climatique. Le Programme développera un document afin d’établir une orientation stratégique et les champs d’action en concordance avec la Politique d’aide internationale féministe, la SEDP 2016-2020 et les leçons apprises. Ce document va aussi identifier les stratégies d’engagement pour optimiser l’impact du Programme, tel que l’engagement du secteur privé dans l’action climatique.

Recommandation 2 : Utiliser les analyses des défis qui ont rendu difficile l’avancement des enjeux liés à l’égalité entre les sexes afin de cerner de nouvelles possibilités de programmation. Lorsque cela n’est pas possible, employer un dialogue politique pour jeter les bases de futurs programmes.

Réponse de la direction 2 : Acceptée. Le Programme va se miser sur les ressources du service d’appui sur le terrain (FSS) et les partenaires de développement afin de peaufiner leurs analyses et pour alimenter le dialogue politique avec le Gouvernement du Vietnam au sujet de l’égalité entre les sexes et les intérêts des femmes et des filles. Le Programme va lancer une étude à travers le FSS pour identifier des opportunités d’optimiser l’atteinte des résultats en matière de l’égalité entre les sexes dans les projets opérationnels. Le Programe va discuter à Hanoi avec la haute-gestion du Gouvernment du Vietnam sur les opportunités d’avancer l’égalité entre les sexes et les résultats pour les femmes et les filles à travers leur coopération en matière de développement.

Recommandation 3 : Tenir compte du temps nécessaire pour que s’opèrent des changements sociétaux et de longs processus d’approbation au moment de l’établissement des calendriers de projet.

Réponse de la direction 3 : Aceptée. Le Programme va s’engager avec le Gouvernement du Vietnam afin d’explorer des manières plus efficaces de combler les défis opérationnels. Le Programme va prendre les processus d’approbation des deux gouvernements en considération lors de la plannification des projets. De plus, le Programme cherchera des nouvelles avenues de programmation qui ne demandent pas ces approbations afin d’augmenter l’efficacité de l’aide. Le Programme va discuter avec les individus qui gère les opérations, les approbations et les protocoles d’entente au sein du Gouvernment du Vietnam afin d’établir des mécanismes permettant de livrere l’aide au développement officiel de manière efficace.

Recommandation 4 : Définir une stratégie cohérente dans les documents fondamentaux qui sont approuvés par la haute direction à des fins de planification et de gestion axée sur les résultats.

Réponse de la direction 4 : Aceptée. Le Programme va réorienter sa stratégie selon la Politique d’aide internationale féministe et va prendre en considération l’aproche féministe, les champs d’action prioritaires en cours de développement et les autres guides stratégiques ministériels au sujet de l’innovation. Le plan de mise en oeuvre de la Politique féministe d’aide internationale comprend plusieurs initiatives pour renouveller les outils de plannification stratégique. Le Programme appliquera ces nouveaux processus au besoin.

Recommandation 5 : Affaires mondiales Canada devrait trouver une solution permettant de gérer et de transmettre des documents entre les missions et l’administration centrale.

Réponse de la direction 5: Acceptée. Les services de gestion de l’information va continuer le développement d’un système ministériel et international. Un projet pilote de Gcdocs sera en oeuvre de 2018-04-01 à 2018-09-01. L’équipe de soutien en matère de gestion de l’information va utiliser les comités de gestion d’information et le Plan d’amélioration de la gestion d’information pour sonder les employés aux missions et au Canada afin d’identifer des enjeux spécifiques et de créer des solutions particulières aux problèmes soulevés. Les buts de cet exercise seront de réduire le charge de travail et d’atteindre les obligations pour la bonne gestion d,information. Les équipes de gestion d’information vont établir des plans de communication pour expliquer l’utilisation des outils collaboratifs.

Considérations en vue des prochains programmes

Aspects à prendre en considération pour les programmes des secteurs géographiques

- Les spécialistes sur le terrain, les intervenants des projets et les participants aux projets antérieurs peuvent jouer un rôle important au chapitre du développement des capacités, de la promotion et de l’amélioration du suivi et de l’atteinte des résultats. Ainsi, Affaires mondiales Canada pourrait contribuer au maintien d’un contact entre ces interlocuteurs à la suite de leur participation immédiate aux projets, et ce, par l’organisation d’activités ou de plateformes de réseautage. Une collaboration continue avec ces interlocuteurs pourrait permettre d’élargir la portée des résultats des projets, de renforcer les relations et d’approfondir la compréhension du Canada quant à l’effet à long terme de ses interventions.

- Dans les pays où s’opèrent des changements rapides, Affaires mondiales Canada devrait explorer des possibilités allant au-delà de la portée traditionnelle des programmes de développement. Il pourrait notamment être possible de s’impliquer dans des secteurs qui appuient les capacités des partenaires gouvernementaux à s’adapter aux expansions rapides, particulièrement dans les domaines du contrôle de la pollution industrielle, de la gestion gouvernementale liée à la réglementation industrielle et des droits des travailleurs. Ces activités pourraient aussi comprendre le resserrement des liens et de la cohésion entre le commerce et le travail diplomatique.