Évaluation du Programme d’assistance humanitaire internationale, de 2011-2012 à 2017-2018

Direction de l’évaluation de l’aide internationale (PRA)

Affaires mondiales Canada

Le 20 décembre 2019

Table des matières

Sommaire exécutif

Au cours de la période d’évaluation (de 2011-2012 à 2017-2018), le Canada a été un donateur d’aide humanitaire constant et respecté, qui a su répondre aux besoins lors de crises humanitaires. Il a été reconnu comme un donateur opportun, souple et doté de principes. Ses dépenses liées à l’aide humanitaire ont diminué par rapport à celles d’autres donateurs au cours de la période visée. Il pourrait accroître davantage son efficacité et renforcer son rôle dans le domaine de la politique humanitaire mondiale.

Grâce au Programme d’assistance humanitaire internationale (AHI), le Canada est intervenu rapidement et efficacement lors de crises humanitaires soudaines; il a eu davantage recours à des mécanismes de financement au moyen de fonds de réserve et a bénéficié de processus d’approbation rapides qui sont propres au Programme d’AHI et essentiels à l’atteinte de résultats dans le domaine de l’aide humanitaire. En revanche, les moyens d’intervention dans le cas de crises prolongées pourraient être simplifiés. Le Programme a permis au Canada d’introduire un certain nombre de mesures visant à améliorer son rendement et à accroître sa souplesse, comme le financement pluriannuel, la réduction des affectations particulières et un soutien accru aux fonds communs. Toutefois, le processus annuel de sélection des projets pour les crises prolongées a été inutilement lourd pour le personnel responsable du Programme d’AHI et les partenaires. Il y a également eu d’importants obstacles ministériels qui ont entravé les travaux sur le lien entre l’aide humanitaire, le développement et la paix dans le contexte de crises prolongées. Bien que le personnel responsable des différents volets de programme du Ministère ait fait preuve de réflexion à cet égard et de coopération informelle, il ressort un manque généralisé d’orientation ministérielle en ce qui a trait à l’articulation des efforts touchant l’aide humanitaire, le développement et la paix, et les contraintes associées aux différents volets de programme ont rendu la coopération difficile. Le Ministère a l’occasion de créer une meilleure action d’ensemble, guidée par la Politique d’aide internationale féministe du Canada, la Grande Négociation et la Recommandation sur l’articulation entre action humanitaire, développement et paix, formulée par le Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD-OCDE).

Pour certains acteurs mondiaux, l’importance du Programme d’AHI et ses contributions à l’avancement des politiques mondiales semblent avoir diminué au cours des dernières années. Cela coïncide avec un système d’aide humanitaire aux prises avec des ressources très sollicitées en raison d’une flambée des besoins, de pressions grandissantes exercées par des crises prolongées, de risques croissants rattachés à la politisation de l’aide humanitaire, et de l’arrivée d’intervenants non traditionnels dans le domaine humanitaire. La diminution de l’influence du Programme d’AHI sur les politiques s’explique aussi en partie par la réduction de son soutien à la recherche humanitaire et par le fardeau des travaux de nature transactionnelle qui ont limité le temps que le personnel a pu consacrer à l’apprentissage, à l’analyse et aux politiques.

Enfin, le personnel du Programme d’AHI (et le personnel des missions diplomatiques qui appuient le Programme) bénéficierait d’une orientation et d’une formation structurées, compte tenu en particulier de la rotation du personnel.

Sommaire des recommandations

À l’intention du Ministère

- 1. Opter pour une approche budgétaire prévisible en matière d’aide humanitaire.

- 2. Préciser les responsabilités des intervenants ministériels en ce qui concerne le lien entre l’aide humanitaire, le développement et la paix.

À l’intention du Secteur

- 3. Revoir la structure organisationnelle du Programme afin d’améliorer son efficacité et son efficience.

- 4. Élaborer un plan d’action pour faire progresser les priorités de la politique humanitaire du Canada.

À l’intention du Programme

- 5. Simplifier la sélection des partenaires et la gestion des subventions.

- 6. Préciser les critères utilisés pour sélectionner les projets et les attentes rattachées au financement pluriannuel.

- 7. Mettre au point des trousses de formation et d’orientation.

- 8. Officialiser la participation du personnel ministériel aux activités des missions et d’autres secteurs.

- 9. Renforcer la capacité de suivi et d’évaluation et optimiser l’utilisation des données dans les processus décisionnels.

- 10. Investir davantage dans la génération des connaissances, en finançant notamment la recherche, l’innovation et l’expérimentation.

L’engagement humanitaire du Canada

Affaires mondiales Canada (AMC) est l’organisme chef de file chargé de la réponse du gouvernement du Canada (GC) à des crises humanitaires soudaines et prolongées. Il coordonne aussi la réponse pangouvernementale aux catastrophes à l’étranger.

Au sein du Ministère, les fonctions liées aux politiques et aux programmes humanitaires sont regroupées au sein du Programme d’AHI. Le mandat du Programme consiste à sauver des vies, à alléger des souffrances et à accroître et préserver la dignité humaine au sein des populations aux prises avec des crises. Le directeur général au sein du Secteur des enjeux mondiaux et du développement est à la tête d’une équipe composée de 30 membres chargée de réaliser ce mandat.

L’aide humanitaire du Canada est conçue pour être souple et répondre rapidement aux besoins des populations touchées, en particulier des personnes qui en ont le plus besoin, sans égard aux intérêts politiques ou autres du Canada.

Le Canada a consacré plus de 5 milliards de dollars à l’aide humanitaire entre 2011-2012 et 2017-2018, ce qui le classe parmi les 10 premiers donateurs d’aide humanitaire et en fait l’un des pays qui consacrent la plus grande proportion de l’aide au développement officielle (ADO) à l’aide humanitaire.

Outre ses contributions financières non négligeables, le Canada :

- est un membre fondateur et un promoteur des Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire (PBPAH) (2003);

- a négocié la version révisée de la Convention sur l’aide alimentaire (2013);

- s’est engagé à appliquer la Grande Négociation et codirige son volet de travail sur les financements pluriannuels (2016);

- fait la promotion d’une action humanitaire qui intègre la dimension de genre, en vertu de sa Politique d’aide internationale féministe et dans le cadre la présidence canadienne du G7 (2017);

- a ratifié d’importantes conventions internationales sur le droit humanitaire et plaidé en faveur de l’adoption des cadres proposés par les Nations Unies, comme les pactes mondiaux volontaires sur les réfugiés et les migrants (2018).

D’autres programmes du Ministère travaillent en étroite collaboration avec le personnel responsable du Programme d’AHI, notamment le programme de paix et stabilisation et les programmes de développement. Le personnel des missions canadiennes appuie directement le Programme d’AHI. Il est également arrivé à 2 reprises qu’un programme de développement gère l’aide humanitaire pour sa région (Cisjordanie et la bande de Gaza – en cours; Afghanistan – de 2009 à 2012).

Au cours de la période d’évaluation, le Canada s’est imposé comme un participant et un donateur actif au sein du système humanitaire international, démontrant toute l’importance qu’il accorde à l’action humanitaire fondée sur des principes.

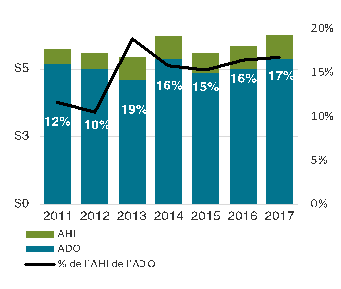

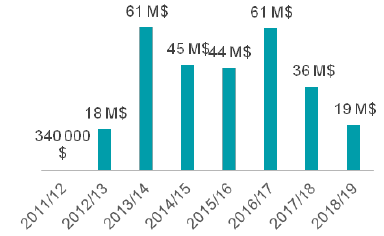

Financement total consacré à l’aide humanitaire par le gouvernement du Canada dans le cadre de l’ADO (en milliards de dollars)

Version texte

Pourcentage de l'aide humanitaire internationale par rapport à l'ADO : 12 % (2011), 10 % (2012), 19 % (2013), 16 % (2014), 15 % (2015), 16 % (2016), 17 % (2017)

Source : Rapports statistiques sur l’aide internationale, en $ CA, Affaires mondiales Canada, de 2011-2012 à 2017-2018.

Réponse du Programme d’AHI au contexte changeant

Le Programme d’AHI a adapté ses interventions en fonction de l’évolution de la situation humanitaire mondiale, des réformes apportées à l’échelle du système et des nouveaux engagements pris par le gouvernement au cours de la période d’évaluation. Le Programme a augmenté ses contributions aux mécanismes de financement groupés axés sur les pays, a fait preuve d’une plus grande transparence et a intensifié l’utilisation des liquidités. Il est important de noter que le Canada garde une longueur d’avance sur les objectifs de la Grande Négociation en ce qui concerne la réduction des affectations particulières et le financement pluriannuel.

Il y a également eu des changements organisationnels : le Programme d’AHI a intégré les responsabilités en matière de politique humanitaire du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix et augmenté légèrement ses niveaux globaux de dotation. Le Programme compte actuellement 3 directions responsables de la gestion des relations stratégiques et institutionnelles; des programmes d’intervention humanitaire; et de la coordination humanitaire et de l’intervention du Canada en cas de catastrophe naturelle.

Le Programme d’AHI a versé des fonds à l’échelle mondiale grâce à ses mécanismes de financement de base, des fonds communs, et grâce à des projets propres à chaque pays.

La période d’évaluation a été marquée par une augmentation globale des opérations humanitaires et par des réformes majeures du système humanitaire.

À l’échelle mondiale, cette période a été caractérisée par :

- des exigences de financement de l’aide humanitaire ont doublé (passant entre 2012 et 2018 de 9 milliards de dollars américains à 25 milliards);

- des conflits qui sont devenus le principal facteur influençant le besoin en aide humanitaire et qui provoquent des déplacements massifs et prolongés;

- la concentration du financement dans 4 conflits complexes, le déplacement du centre de gravité de l’Afrique subsaharienne vers le Moyen-Orient;

- l’arrivée de nouveaux donateurs (pays du Golfe, pays BRICS, donateurs privés) et partenaires.

D’importantes initiatives visant une réforme de l’aide ont eu lieu, notamment le Sommet humanitaire mondial et le Programme d’action pour l’humanité qui en a résulté, la Grande Négociation et la Nouvelle façon de travailler (2016), et les pactes mondiaux sur les réfugiés et les migrants (2018). De nouveaux accords de financement (Mécanisme mondial de financement concessionnel, IDA-18, assurance contre les risques liés aux catastrophes) ont également été négociés pendant cette période.

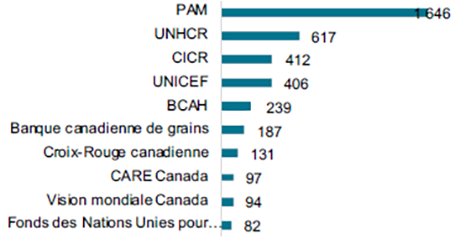

Principaux partenaires d’exécution, (en millions de dollars)

Version texte

10 partenaires détenaient 79 % des décaissements du Programme : 1 646 (Programme alimentaire mondial - PAM), 617 (Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - HCR), 412 (Comité international de la Croix-Rouge - CICR), 406 (UNICEF), 239 (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies - BCAH), 187 (Banque canadienne de grains), 131 (Croix-Rouge canadienne), 97 (CARE Canada), 94 (Vision mondiale Canada), 82 (UNFPA).

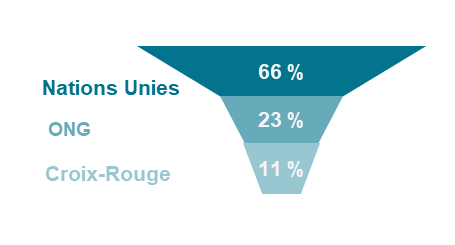

Mécanismes de programmation

Version texte

Les organisations des Nations Unies ont reçu les 2/3 du financement alloué par le Programme d’AHI; la proportion versée aux ONG a augmenté graduellement depuis 2011-2012 : 66% (Nations Unies), 23 % (ONG), 11 % (Croix-Rouge).

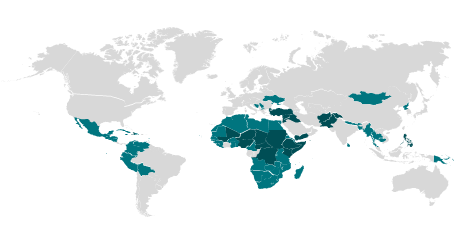

Couverture géographique (105 pays)

Version texte

Carte du monde mettant en évidence les pays couverts par le Programme d’assistance humanitaire internationale.

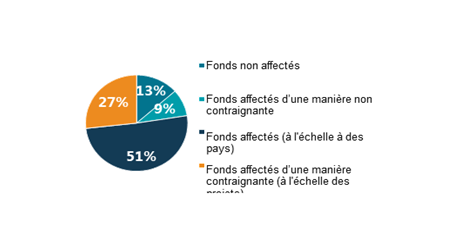

Affectations de fonds à des fins particulières

Version texte

Les ¾ du financement alloué dans le cadre du Programme laissaient une certaine latitude aux partenaires quant à la manière de gérer leurs interventions lors d’une crise (atteinte des cibles de la Grande Négociation) : 51 % (Fonds affectés, à l’échelle des pays), 27 % (Fonds affectés d’une manière contraignante, à l’échelle des projets), 13 % (Fonds non affectés), 9 % (Fonds affectés d’une manière non contraignante).

Modèle d’intervention du Programme d’AHI

Ce modèle donne un aperçu du Programme d’AHI actuel qui sert à gérer l’intervention du Canada en cas de crises humanitaires soudaines et de longue durée. Jusqu’en 2013, les activités d’élaboration de politiques humanitaires étaient dirigées par le groupe de travail pour la stabilisation et la reconstruction, de ce qui était alors le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), tandis que les programmes étaient gérés par l’unité responsable de l’AHI de ce qui était à l’époque l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Après l’amalgamation du MAECI et de l’ACDI en 2013, la majeure partie des activités de politique a été réorientée vers le nouveau Programme d’assistance humanitaire du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD). Le regroupement final de l’ensemble des activités humanitaires s’est achevé en 2018; toutes les activités de programmation et d’élaboration des politiques sont désormais regroupées au sein du Programme d’AHI.

Intrants

Cadre stratégique

- Traités mondiaux ratifiés par le Canada

- Résolutions et cadres internationaux appuyés par le Canada

- Lois, politiques et règlements du GC

- Processus d’AMC

Sources de financement

- Budget de base annuel et transferts à l’intérieur des pouvoirs d’AMC

- Compte de crises de l’Enveloppe de l’aide internationale (maximum de 200 millions de dollars/année)

- Stratégies du GC exposées dans les mémoires au Cabinet

- Paiements de transfert sans condition (subventions)

Structure et dotation

- Équipe établie à l’AC qui compte 3 directions : politiques/relations institutionnelles, programmes, interventions en cas de catastrophes naturelles1

- Une certaine capacité de déploiement

- Présence régionale assurée par le soutien des missions2

Activités

Engagement stratégique

- Participation aux organismes de direction et de coordination des donateurs

- Participation à des rencontres et à des négociations internationales

- Défense des intérêts thématiques

- Engagement institutionnel

Mécanismes d’intervention

- Financement en réponse aux appels d’urgence

- Contributions de base à des organismes multilatéraux et fonds mis en commun3

- Intervention civile et militaire du GC4

- Fonds de réserve5 et stocks en cas d’urgence soudaine

- Répartition géographique dans le cas des crises prolongées6

- Fonds de contrepartie

Responsabilisation et apprentissage

- Suivi des projets

- Évaluations multilatérales (réseaux d’évaluation du rendement des organisations multilatérales)

- Un certain soutien aux partenaires en matière de recherche et de méthodes

Modèle d’intervention du Programme d’AHI

Notes :

- De 2011 à 2018, la structure de gestion du Programme est passée d’un employé de niveau EX-2, un employé de niveau EX-1 et de 4 directeurs adjoints à un employé de niveau EX-3, 2 employés de niveau EX-1 et à 6 directeurs adjoints. Le nombre de directions a oscillé entre 2 et 3 (actuellement), et le nombre d’unités est passé de 4 à 6 (actuellement). L’organigramme est demeuré stable à 30 équivalents temps plein (ETP), mais au cours des premières années, de nombreux postes étaient vacants. Depuis 2015, les postes sont des postes de permutant sur des périodes de trois ans. Des postes à l’étranger, soit 2 représentants de programmes (Genève et Rome) et un poste de pilote en Afrique ont été supprimés en 2012.

- Déploiement du personnel du Programme, de l’Équipe canadienne d’évaluation des catastrophes (ECEC), de spécialistes par l’intermédiaire de la Banque canadienne de ressources pour la démocratie et les droits de la personne (CANADEM) et de l’Équipe de réserve des Nations Unies chargée de l’évaluation et de la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) et des unités d’intervention d’urgence de la Croix-Rouge canadienne.

- Contributions au HCR, au BCAH, au PAM, au CICR, à la Croix-Rouge canadienne, à la Banque canadienne de grains et à des fonds mis en commun (Fonds central d’intervention d’urgence, géré par le BCAH et mécanismes de financement groupés axés sur les pays, Compte d’intervention immédiate du PAM et Fonds de réserve pour les situations d’urgence (CFE) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)).

- Déploiement de ressources militaires et de l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC), composée de militaires des Forces armées canadiennes et de spécialistes civils, lorsque l’ECEC le recommande.

- Fonds d’assistance d’urgence en cas de désastre (EDAF) avec la Croix-Rouge canadienne, Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH) avec la Coalition humanitaire, la Banque canadienne de grains, qui affecte du financement à ses églises et organismes membres, et le registre d’experts en action humanitaire de CANADEM.

- Principalement au moyen d’un processus annuel d’affectation à des partenaires qualifiés au préalable pour le financement. Les propositions d’ONG, les appels des Nations Unies et de la Croix-Rouge sont examinés par des agents du Programme. Les affectations sont d’abord effectuées à l’échelle des pays, puis des projets. Les décisions sont présentées dans un mémoire soumis à l’approbation du ministre. Les programmes qui ne font pas partie du cycle sont gérés pendant l’année.

Méthodologie

Questions d’évaluation

Réactivité

- Dans quelle mesure le modèle d’exécution du Programme demeure-t-il adapté aux besoins dans le contexte humanitaire en évolution ?

Résultats et valeur ajoutée

- Dans quelle mesure le Programme a-t-il atteint ses résultats? Notamment, dans quelle mesure le Programme a-t-il contribué à réduire la souffrance, à accroître et à préserver la dignité humaine et à sauver des vies dans des populations aux prises avec des crises humanitaires ?

- Dans quelle mesure le Programme a-t-il fourni une aide humanitaire tenant compte des genres qui répond aux besoins uniques des femmes et des filles en situation de crise ?

- Dans quelle mesure le Programme a-t-il été complémentaire du système international d’intervention humanitaire et y ajouté de la valeur ?

Exécution et prochaines étapes

- Dans quelle mesure le Programme a-t-il atteint ses résultats? Notamment, dans quelle mesure le Programme a-t-il contribué à réduire la souffrance, à accroître et à préserver la dignité humaine et à sauver des vies dans des populations aux prises avec des crises humanitaires ?

- Dans quelle mesure le Programme a-t-il fourni une aide humanitaire tenant compte des genres qui répond aux besoins uniques des femmes et des filles en situation de crise ?

- Dans quelle mesure le Programme a-t-il été complémentaire du système international d’intervention humanitaire et y ajouté de la valeur ?

Méthodologie

Toutes les conclusions de ce rapport reposent sur la triangulation de multiples sources de données.

Études de cas

Quatre cas ont servi à examiner la capacité du Ministère à prodiguer l’aide humanitaire sur le terrain dans différents types de crises.

Les études de cas comportaient les éléments suivants :

- a) des visites sur le terrain avec observations directes sur les lieux des projets; des entrevues avec le personnel sur le terrain des organismes partenaires, des missions du Canada et des représentants des gouvernements des pays; des consultations auprès de populations touchées (Jordanie et Bangladesh);

- b) des études documentaires comprenant un examen des documents et de la littérature; des entrevues avec des représentants d’organismes partenaires et de missions canadiennes (Somalie et ouragans Irma et Maria).

L’information pertinente provenant des évaluations des Philippines, de la Colombie et de l’Ukraine a servi de documentation supplémentaire pour les études de cas.

Analyse des décaissements au titre de l’aide humanitaire

Évaluation des données de l’OCDE, du BCAH, du Ministère et du Programme afin de décrire et d’examiner les investissements et les contributions du Canada au titre de l’AHI dans la réponse mondiale.

Entrevues avec les intervenants clés

Entrevues semi-structurées individuelles et en petits groupes :

- Personnel d’Affaires mondiales Canada : Direction générale de l’AHI (MHD), personnel des organismes des Nations Unies, personnel des missions et cadres supérieurs (N = 45)

- Représentants des partenaires : Nations Unies, Croix-Rouge, ONG canadiennes et internationales (N = 25)

Sondage auprès des chefs de l’aide dans les missions canadiennes

Un sondage électronique a été envoyé aux chefs de l’aide actuels des 30 pays où le Programme réalise le plus d’investissements. Le sondage avait pour objet de décrire le niveau d’efforts des missions dans le soutien de l’AHI et leurs relations avec la Direction générale de l’AHI. Le taux de réponse a été de 76 % (N = 22)

Appels et analyse des médias

Des analyses statistiques ont été effectuées pour examiner la relation entre : a) les affectations du Programme par pays et les appels des Nations Unies; b) les affectations du Programme par pays et la couverture des crises humanitaires par les médias canadiens dans les pays qui reçoivent des fonds.

Analyse environnementale des pratiques d’AHI des autres donateurs et des autres formes de prestation de l’AHI par Affaires mondiales Canada

Examen de la littérature et entrevues de suivi avec des représentants de 6 autres pays donateurs (Australie, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse). Les données ont été extraites au moyen d’un cadre modèle du Programme d’AHI pour définir les pratiques d’aide humanitaire des donateurs et comparer la façon dont Affaires mondiales Canada exécute son Programme aux modèles utilisés par d’autres donateurs.

La prestation de l’AHI bilatérale d’Affaires mondiales Canada en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ainsi qu’en Afghanistan a été examinée au moyen d’évaluations publiées et d’entrevues avec le personnel.

Examen de documents et de la littérature

Les documents ministériels suivants ont été examinés : lois et politiques; documents de planification et de stratégie; notes d’information et notes de service; évaluations, vérifications et examens.

Ont aussi été examinés la documentation grise et les publications universitaires, entre autres des publications des Nations Unies, des documents du Réseau d’apprentissage actif pour la responsabilisation et la performance (ALNAP) et des rapports sur l’aide humanitaire mondiale.

Réactivité

Le Canada a été un donateur humanitaire constant, important et doté de principes, qui a fait cadrer ses allocations d’aide humanitaire avec les appels de fonds internationaux.

Si, historiquement parlant, plus de la moitié de l’aide humanitaire provenait d’un groupe restreint de donateurs (les États-Unis, la Commission européenne, le Royaume-Uni et l’Allemagne), le Canada est cependant toujours parvenu à se tailler une place parmi les grands donateurs* de deuxième niveau. Les fonds alloués par le Canada à chaque pays étaient fonction des besoins exprimés lors des appels coordonnés par les Nations Unies. Le Canada a contribué de façon substantielle à plusieurs mises en commun de fonds à l’échelle mondiale en vue d’une intervention rapide. Il a également établi ses propres mécanismes de fonds de réserve pour permettre à ses partenaires canadiens d’intervenir rapidement à la suite de crises de petite et moyenne envergure, en plus d’augmenter son soutien aux mécanismes de financement groupés axés sur les pays, qui offrent davantage de possibilités aux intervenants locaux. Le Programme d’AHI a également disposé de procédures solides pour coordonner des interventions civiles et militaires en cas de catastrophe naturelle et a dirigé une approche pangouvernementale pour faire face à plusieurs grandes crises.

Outre ses importantes contributions financières, le Canada est considéré comme un donateur humanitaire constant et doté de principes, qui a apporté son aide relativement à un large éventail de crises complexes. Il s’est très bien classé pour ce qui est du respect des principes humanitaires dans les évaluations par des tiers. Le Canada a soutenu activement le renforcement des cadres de politique humanitaire mondiale et a réitéré son engagement à l’égard des lois et principes humanitaires internationaux dans son énoncé de politique étrangère.

En réaction au besoin croissant en aide humanitaire à l’échelle mondiale, le budget humanitaire du Canada a augmenté, mais a connu des variations annuelles.

Le financement alloué à l’aide humanitaire à l’échelle mondiale a plus que doublé depuis 2011, même si la plupart des donateurs ont du mal à répondre à la demande. La flambée des besoins humanitaires a été alimentée par 4 crises prolongées et à grande échelle, qui ont provoqué des déplacements massifs et de longue durée (Syrie, Yémen, Soudan du Sud, Irak). En conséquence, le budget humanitaire du Canada a lui aussi augmenté au fil des années. Toutefois, en l’absence d’une enveloppe financière consacrée à l’aide humanitaire qui couvre le niveau des dépenses réelles jusqu’au budget de 2018, le budget humanitaire a varié d’une année à l’autre. La part du Canada dans le financement mondial a par ailleurs diminué ces dernières années, en raison d’une dépréciation de 20 % du dollar canadien par rapport au dollar américain.

* Le Canada, le Danemark, la France, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse ont chacun dépensé entre 3 et 6 milliards de dollars américains en aide humanitaire entre 2011 et 2017.

Il sera essentiel de continuer de préconiser une action humanitaire fondée sur des principes compte tenu du fossé grandissant entre les besoins en aide humanitaire et les ressources disponibles, des risques croissants liés aux interventions politisées en situation d’urgence, et de l’arrivée de nouveaux intervenants qui ne partagent pas les Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire.

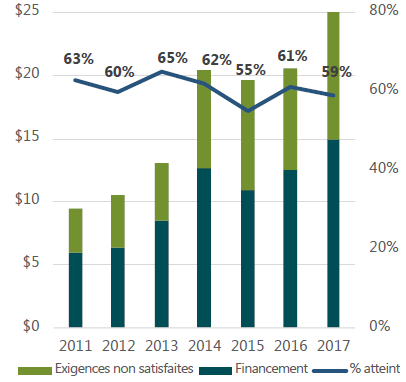

Tendances mondiales en matière de financement (en milliards de dollars US)

Version texte

Pourcentage de financement accordé par rapport aux besoins : 63 % (2011), 60 % (2012), 65 % (2013), 62 % (2014), 55 % (2015), 61 % (2016), 59 % (2017)

Source : Initiatives de développement, selon les données du service de surveillance financière (FTS) du BCAH, du HCR et du CAD-OCDE

Capacité d’intervention

Le Programme d’AHI est parvenu à obtenir un financement conséquent pour répondre aux besoins. Une proportion importante du budget a été puisée dans les sources de financement supplémentaires du gouvernement prévues pour répondre aux crises à grande échelle.

Chaque année, le niveau de référence budgétaire initial du Programme d’AHI a été bien en deçà de ses dépenses finales, et une grande partie des efforts réguliers d’AHI ont été axés sur l’obtention de ce solde de fonds. Le gouvernement du Canada a également alloué des fonds supplémentaires au Programme, tirant parti de stratégies pangouvernementales, de stratégies axées sur le lien entre l’aide humanitaire, le développement et la paix (p. ex. la mission du Canada en Afghanistan, la Stratégie du Canada au Moyen-Orient), et du compte de crises de l’EAI. Le Programme a eu accès à ce mécanisme pour des crises d’envergure qui excédaient la capacité de financement du Programme pour 7 des 8 dernières années.

Dans son budget de 2018, le Canada s’était engagé à créer une réserve de fonds consacrée à l’aide humanitaire. L’enveloppe projetée dans le budget de 2019 pour cette réserve en 2019-2020 s’élevait à 788 millions de dollars, une somme qui tient compte de toutes les sources de financement précédemment allouées au Ministère. Le Ministère poursuit ses démarches en vue de concrétiser cet engagement.

Le Programme d’AHI a affiné ses outils afin de pouvoir intervenir rapidement lors d’une crise humanitaire.

Dans l’optique d’améliorer la portée et les délais de réponse du Programme, différents processus et outils ont été mis en place. Ces processus étaient caractérisés par l’attention accordée aux subventions, des niveaux plus élevés de délégation de pouvoirs, une prise de décision accélérée et le recours à un nombre relativement restreint de partenaires très expérimentés, ce qui a favorisé une intervention rapide. Au cours de la période d’évaluation, le personnel du Programme s’est efforcé d’améliorer davantage ses outils d’intervention rapide et, en 2013-2014, il a créé un nouveau mécanisme, soit un fonds de réserve avec la Coalition humanitaire, une organisation canadienne, pour permettre l’activation rapide du versement d’un financement lors de crises de petite et moyenne envergure.

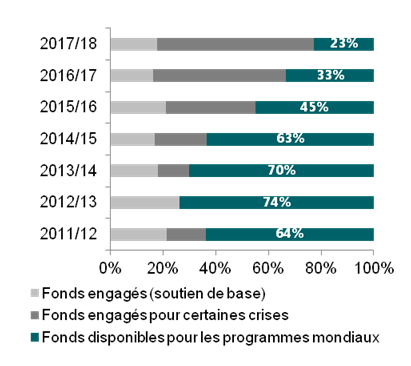

Au fil du temps, une proportion sans cesse plus importante du budget alloué au Programme d’AHI a été préalablement affectée à des crises spécifiques prolongées et à grande échelle, ce qui a laissé au personnel du Programme moins de latitude pour répondre aux besoins émergents ou intervenir dans des crises oubliées.

Pourcentage des fonds disponibles pour les programmes mondiaux, plutôt qu'engagés pour un soutien de base ou pour certaines crises

Version texte

64% (2011-2012), 74% (2012-2013), 70% (2013-2014), 63% (2014-2015), 45% (2015-2016), 33% (2016-2017), 23% (2017-2018)

Plusieurs des donateurs étudiés ont publié des cadres de dépenses pluriannuels pour l’aide au développement qui indiquaient le montant projeté des fonds qui seraient alloués à l’aide humanitaire. Par exemple, le cadre des dépenses pour la coopération en matière de développement danoise (Expenditure Framework for Danish Development Cooperation) 2019-2022; le Message sur la coopération internationale de la Suisse 2017-2020; et le budget homogène néerlandais pour la coopération internationale (Dutch Homogeneous Budget for International Cooperation) 2019-2023.

Tout comme le système humanitaire mondial, le Programme d’AHI est conçu pour aider le Canada à intervenir rapidement en cas de catastrophes, mais il n’est pas adapté pour les interventions en cas de crises prolongées.

La rapidité des processus décisionnels du Programme d’AHI, les fonds de réserve, la capacité de déploiement rapide et l’harmonisation au cycle de programmation des Nations Unies se sont révélés efficaces dans l’intervention du Canada lors de catastrophes naturelles telles que les inondations au Pakistan, le typhon Haiyan (2013), le séisme au Népal (2015) et les ouragans dans les Caraïbes. Cependant, la plupart des crises auxquelles le Programme répond résultent de conflits. En 2018, un seul des 30 appels mondiaux concernait une catastrophe naturelle. Les conflits actuels sont complexes et durent souvent plus de 5 ans, ce qui exige des interventions qui intègrent des programmes humanitaires, de développement et de stabilisation. Le Programme d’AHI a cherché à renforcer ses outils d’intervention en cas de crises prolongées à la suite des recommandations du vérificateur général du Canada de 2014 et a augmenté son financement pluriannuel et ses contributions aux mécanismes de financement groupés axés sur les pays. Dans certains cas, le Programme collabore de façon informelle avec d’autres volets de programmes d’Affaires mondiales Canada en vue d’une intervention concertée.

Les processus de programmation des interventions en cas de crises prolongées sont demeurés lourds et ont ajouté au fardeau administratif du personnel et des partenaires.

Le Programme d’AHI s’est servi des appels des Nations Unies et du CICR pour orienter l’affectation des fonds multilatéraux et éclairer le processus de sélection des propositions de projet présentées par les ONG dans le cadre de la Procédure d’appel global (PAG) annuelle. La PAG a représenté l’essentiel de la charge de travail des agents du Programme d’AHI. Entre 2017 et 2019, chaque employé a examiné en moyenne les propositions de 22 ONG dans le cadre de la PAG. Les 10 ONG les plus importantes ont présenté en moyenne 9 propositions par PAG visant 15 pays et ont communiqué avec 9 employés du Programme. Les ONG partenaires se sont dites insatisfaites de la lourdeur des démarches et du temps nécessaire à la préparation de chaque proposition – citant la hausse des exigences sans délai de préparation correspondant, et l’absence de priorités articulées dans le cadre du Programme d’AHI pour ancrer la conception des projets.

Tandis que le Programme d’AHI a centralisé la gestion du suivi des fonds versés à des organismes des Nations Unies, ses relations avec les ONG partenaires ont continué d’être gérées en fonction des projets individuels. La plus grande partie du financement a servi à financer des composantes de programmes de partenaires, qui bénéficiaient de l’appui de multiples donateurs. Le pourcentage du financement pluriannuel versé aux ONG a augmenté au cours des dernières années, mais son incidence sur le volume des transactions administratives a été faible.

Le nombre de partenaires a augmenté au cours de la période d’évaluation, passant de 20 à 47. Malgré cela, un groupe restreint de partenaires se sont partagé les ressources.

Les 10 partenaires les plus importants du Programme AHI se sont partagé 3,8 milliards de dollars (79 %) de la totalité des décaissements pendant la période d’évaluation (remis à des organismes des Nations Unies).

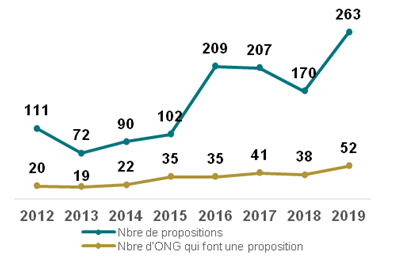

Propositions des ONG liées à la PAG, par année

Version texte

Nombre de propositions : 111 (2012), 72 (2013), 90 (2014), 102 (2015), 209 (2016), 207 (2017), 170 (2018), 263 (2019)

Nombre d’ONG ayant fait une proposition : 20 (2012), 19 (2013), 22 (2014), 35 (2015), 35 (2016), 41 (2017), 38 (2018), 52 (2019)

Le nombre de propositions de financement par les ONG a augmenté au fil du temps, et de façon encore plus marquée en 2016 lorsque le Programme d’AHI a commencé à accepter les propositions des ONG internationales, et en 2019 lorsque le Programme a instauré un processus en 2 temps (exigeant une note conceptuelle en plus de la proposition).

Les partenaires du Programme ont mis en œuvre 993 projets, ce qui a donné lieu à plus de 3 400 entrées dans le système de suivi du Programme.

Il manque une procédure clairement établie pour l’affectation des ressources dans le cadre de la PAG.

L’analyse statistique a confirmé que l’affectation des ressources du Programme d’AHI en cas de crise concordait largement avec la portée des appels de fonds des Nations Unies. Il n’y avait pas de lien étroit entre les analyses de la qualité et du bien-fondé des propositions par le personnel du Programme d’AHI et les décisions de financement, ce qui indique un manque de documentation sur les autres facteurs ayant mené aux décisions sur le financement. Des efforts ont été déployés pour consigner les décisions et les processus. L’évaluation a révélé que des lacunes subsistent, et il a été difficile de déterminer comment les leçons apprises et des données probantes ont été intégrées au processus décisionnel. Tous les donateurs ont éprouvé des difficultés à documenter l’affectation des ressources. Certains donateurs ont remédié à la situation en organisant des ateliers où les équipes discutaient librement des options et des décisions à prendre.

La petite équipe d’employés qualifiés du Programme d’AHI a acquis une connaissance approfondie du domaine de l’aide humanitaire, mais n’a disposé que de peu de temps pour procéder à des analyses, à des recherches, à un engagement politique et à l’échange de connaissances qui seraient de plus grande valeur.

Les effectifs du Programme sont restés stables à environ 30 ETP au cours des 7 années de la période d’évaluation, tandis que ses responsabilités et ses budgets ont augmenté. Il y a eu des faiblesses dans la planification de la relève des ressources humaines (soulignées dans l’audit de l’AHI de 2019). Les démarches visant à recruter du personnel à court terme à l’externe ont porté leurs fruits, mais le Programme a eu de la difficulté à attirer et à maintenir en poste du personnel ministériel possédant les compétences et l’expérience nécessaires dans le domaine de l’aide humanitaire au moyen de la rotation interne.

Le personnel du Programme a répondu aux demandes du Ministère qui souhaitait qu’il examine et crée des documents d’information pour les réunions, les discours et les événements publics. Si le Programme n’a pas été des plus actifs dans ce domaine (en 2018, par exemple, le Programme d’AHI a produit 54 formulaires de recommandation d’événement, 18 notes de service et 32 notes de réunion), sa contribution aux autres produits d’information du Ministère a été importante. Certains agents du Programme ont fait savoir qu’ils avaient consacré jusqu’à 70 % de leur temps à veiller à ce que les produits d’information internes et publics reflètent fidèlement la vision et les activités du Programme d’AHI.

En raison de la lourde charge de travail, il y a eu peu de temps pour les échanges entre les membres de l’équipe, comme l’ont également rapporté d’autres donateurs dotés d’équipes humanitaires spécialisées. Le fardeau administratif a contribué à détourner les efforts qui auraient dû être consacrés à la collaboration interne et externe et au travail intellectuel.

Certaines vulnérabilités ont été observées dans le cadre du Programme d’AHI au regard de ses ressources humaines, notamment une rotation du personnel coïncidant avec le processus annuel de la PAG et les saisons des ouragans; l’insuffisance de la formation et des outils d’orientation offerts aux nouveaux employés et aux responsables de la coordination de l’aide humanitaire dans les missions; peu de ressources pour assurer la surveillance des partenaires et des projets financés; et un manque d’uniformité des pratiques de gestion de l’information..

Le Programme d’AHI a mis à profit les ressources des missions pour éclairer son processus décisionnel, mais n’avait pas de mécanismes pour officialiser les attentes et intégrer les connaissances du terrain.

Le personnel responsable du Programme d’AHI se trouve à l’Administration centrale (sauf lors de visites de surveillance périodiques) et il compte sur les missions diplomatiques canadiennes pour représenter ses intérêts dans le pays en question. Toutes les missions évaluées à l’exception d’une seule ont indiqué consacrer du temps à soutenir l’aide humanitaire du Canada, qualifiant leur contribution d’essentielle (68 %) à la réussite des activités d’AHI.

Un sondage réalisé dans le cadre de cette évaluation a révélé que le niveau de satisfaction à l’égard de la collaboration des missions au Programme d’AHI varie. Les missions ayant reçu des décaissements plus élevés au titre de l’AHI se sont dites moins satisfaites et ont eu tendance à consacrer plus de membres de leur personnel – principalement des agents du développement – au volet humanitaire. Un tiers des missions a rapporté avoir reçu des indications détaillées du Programme d’AHI, tandis qu’un autre tiers a rapporté avoir reçu peu ou pas d’indications. Le personnel des missions dans les pays ciblés par le Programme ne reçoit pas systématiquement de formation sur l’aide humanitaire. Des études de cas ont révélé que les réponses aux situations urgentes de plus grande envergure se faisaient plus sentir sur les ressources des missions. Dans certains cas, le travail humanitaire réalisé par les missions a été complémentaire à leurs autres engagements et mutuellement avantageux puisqu’il offrait l’occasion de combiner les volets aide humanitaire et développement. Le personnel des missions et celui du Programme d’AHI ont convenu que la compréhension des attentes et des responsabilités sur le terrain était limitée, et que la personnalité jouait pour beaucoup dans bon nombre des relations.

Les missions en contexte de crise ont déclaré consacrer en moyenne 0,7 ETP pour soutenir le Programme d’AHI. Au total, 21 ETP ont soutenu 30 pays bénéficiant d’importantes affectations de fonds au titre de l’AHI. Les missions ont indiqué avoir effectué les activités suivantes (% des missions) :

- Assister à des réunions de coordination (91 %).

- Dresser des bilans de la situation pour la Direction générale de l’AHI (91 %).

- Fournir un soutien logistique pour les visites sur le terrain (86 %).

- Examiner les propositions des partenaires (82 %).

- Surveiller les projets financés par le Canada (73 %).

- Assurer la liaison avec les gouvernements hôtes (73 %).

Certaines missions canadiennes ont participé à l’élaboration de plans d’action humanitaires axés sur les pays.

Peu de donateurs d’aide humanitaire disposent d’un effectif important affecté dans les pays qui leur permet de réunir des connaissances contextuelles, de prendre part aux structures de coordination dans le pays, de forger des liens avec des intervenants nationaux et d’assurer la surveillance des activités humanitaires. D’autres donateurs ont recours à diverses techniques pour recueillir des connaissances sur le terrain, outre les rapports des partenaires et les visites périodiques sur le terrain du personnel de l’Administration centrale. En voici quelques-unes :

- Recruter des consultants locaux par l’entremise des unités des Services d’appui sur le terrain des missions (p. ex. les activités d’AHI d’Affaires mondiales Canada réalisées en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et précédemment en Afghanistan).

- Recueillir des renseignements auprès d’experts financés par les donateurs qui ont été déployés sur place et dont le nom figurait dans les listes administrées par des tierces parties pour appuyer des activités humanitaires mondiales.

- Établir officiellement des responsables de la coordination de l’aide humanitaire dans les missions, dont les activités et les responsabilités sont négociées chaque année par l’unité chargée de l’aide humanitaire et les chefs de mission.

- Partager les leçons apprises lors de journées annuelles sur le terrain auxquelles sont conviés les responsables de la coordination de l’aide humanitaire (p. ex. la Suède).

- Affecter un petit nombre d’employés humanitaires dans des missions des régions clés (p. ex. l’Australie, les Pays-Bas).

- Retenir les services d’un organisme indépendant pour assurer les fonctions de surveillance, qui fera office de mécanisme de gestion à distance, particulièrement dans les zones touchées par les conflits (p. ex. le Royaume-Uni). Il pourrait s’agir d’une démarche à laquelle contribuent plusieurs donateurs.

- Conclure des marchés avec des partenaires du secteur privé pour la prestation de soutien logistique, technique et administratif dans le cadre de missions humanitaires, notamment des déploiements sur le terrain de courte et de longue durée de conseillers humanitaires sélectionnés à partir d’une liste (p. ex. le contrat conclu par le gouvernement du Royaume-Uni avec Palladium International Ltd., financé à même le budget de l’aide humanitaire).

Autres modèles de prestation

De nombreux donateurs ont modifié leur prestation d’aide humanitaire en fonction des engagements mondiaux. Il s’agissait notamment d’adopter des cadres ou des partenariats pluriannuels et d’accroître l’appui aux fonds mis en commun.

Tous les donateurs étudiés (Australie, Danemark, Pays-Bas, Suède, Suisse et Royaume-Uni) disposaient d’une politique humanitaire distincte ou d’un cadre stratégique sur l’assistance internationale renforçant le respect des principes humanitaires, du droit humanitaire international et du droit en matière des droits de la personne ainsi que des engagements pris lors du Sommet humanitaire mondial. Bon nombre d’entre eux ont adapté leur prestation d’aide humanitaire pour se conformer à ces engagements. Les rajustements étaient particulièrement évidents dans les volets de travail rattachés à la Grande Négociation, dirigés ou codirigés par chaque donateur (le Canada codirige le volet de travail sur le financement pluriannuel).

Les donateurs étudiés ont été classés selon 2 principaux types de modèles de prestation de l’aide humanitaire : un modèle d’action par l’entremise des partenaires et un modèle d’action sur le terrain, certains ayant également adopté un modèle hybride. Tous les donateurs ont cherché à atteindre une plus grande marge de manœuvre et une plus grande prévisibilité dans leurs partenariats en ayant moins recours aux affectations particulières pour privilégier les accords pluriannuels avec des partenaires ou des coalitions. Les partenariats stratégiques pluriannuels étaient souvent encadrés par des évaluations intensives de la diligence raisonnable réalisées au début, et nécessitaient une gestion moins rigoureuse durant la mise en œuvre du projet. Sur les 6 donateurs étudiés, le Programme d’AHI du Canada se rapproche le plus à celui de la Suède au regard des priorités et des pratiques de gestion. Dans la foulée de ses évaluations de 2010 et 2016, la Suède s’est appliquée à remédier aux limites du modèle hybride en officialisant les relations avec le personnel des missions, en favorisant une plus grande transparence et une orientation sur les résultats, et en simplifiant l’administration des subventions.

La littérature dans le domaine de l’aide humanitaire distingue 2 approches employées par les donateurs pour structurer leurs activités humanitaires : le modèle d’action sur le terrain et le modèle d’action par l’entremise des partenaires.

Le modèle d’action sur le terrain est l’approche de choix de la plupart des grands donateurs humanitaires bien représentés sur le terrain et dotés de stratégies d’aide humanitaire publiques dans le pays. Ces donateurs distribuent généralement les fonds selon le projet et surveillent directement ou étroitement la mise en œuvre du projet. L’UE/ECHO (Protection civile et opérations d’aide humanitaire européennes) en est un bon exemple.

Le modèle d’action par l’entremise des partenaires est souvent employé par des donateurs qui gèrent leur aide humanitaire à l’aide d’une petite équipe à partir de leur administration centrale. Ils tablent sur des partenariats stratégiques avec des organisations en qui ils ont confiance et qui se sont soumises dès le départ à des contrôles poussés en matière de diligence raisonnable; par la suite, le donateur n’intervient pas dans le projet, tout en poursuivant le dialogue sur les priorités géographiques et thématiques. Le Danemark est un bon exemple de ce modèle.

Modèle d’action par l’entremise des partenaires (Danemark, Pays-Bas, Australie)

- Axé sur la capacité et les processus du partenaire.

- Repose sur la confiance et sur une évaluation de la diligence raisonnable réalisée au début du mandat et des évaluations périodiques des partenaires.

- Petites équipes à l’Administration centrale.

- Utilisation de partenariats stratégiques avec des partenaires ou des coalitions/consortiums.

Modèle hybride (Canada, Suède, Suisse)

- Combine des éléments des 2 modèles.

- Importance accordée à la capacité opérationnelle des partenaires et à la qualité des propositions.

- Différents donateurs se dotent de différents moyens pour assurer la transparence, l’intégration des contributions des missions, ainsi que le suivi et l’évaluation.

Modèle d’action sur le terrain (Royaume-Uni; Affaires mondiales Canada – en Cisjordanie et dans la bande de Gaza)

- Importance accordée aux objectifs et aux résultats des programmes (communiqués par pays).

- Financement par projet.

- Conseillers humanitaires déployés spécialement sur le terrain. Mise sur la présence sur le terrain pour dresser un portrait de la situation, choisir les projets et exercer une surveillance.

Efficacité

Efficacité des interventions

Crises soudaines

En cas de crise soudaine, la priorité consiste à évaluer rapidement les besoins, puis à distribuer rapidement les fonds à des partenaires bien placés, chevronnés et dignes de confiance, de préférence déjà sur le terrain.

Alerte

L’intervention canadienne s’enclenche dès que l’on est notifié d’une crise humanitaire.

Évaluation

Le personnel de l’AHI est déployé par l’intermédiaire de l’Équipe canadienne d’évaluation des catastrophes (ECEC).

Mécanismes de financement

Des accords de subvention préalables sont activés et des mécanismes d’approbation rapide sont enclenchés.

Coordination

Des ressources militaires et l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC) sont déployés sur recommandation de l’ECEC.

Mécanismes de financement additionnels

Au besoin, le personnel du Programme d’AHI demande des fonds supplémentaires du compte de crises et les distribue aux partenaires.

Mise en œuvre

Les partenaires mettent en œuvre l’intervention humanitaire canadienne.

Le personnel de l’AHI coordonne l’intervention du début à la fin de la crise par l’intermédiaire du groupe de coordination interministériel.

Comme pour les autres donateurs, les possibilités sont limitées pour ce qui est d’évaluer en détail les besoins et de planifier à grande échelle en raison du caractère urgent de l’intervention pour sauver des vies.

Programmation humanitaire en cas de crises soudaines

Les outils du Programme d’AHI se prêtaient bien à une intervention rapide en cas de crise soudaine.

Le personnel du Programme d’AHI a offert un soutien important aux mécanismes d’intervention rapide multilatéraux et a mis au point des outils propres au Canada. Les fonds de réserve du Canada sont assortis de critères prédéfinis afin de pouvoir procéder à des interventions immédiates permettant de sauver des vies. Toutes les transactions à partir de ces fonds ont été qualifiées de rapides, souples, adaptées et efficaces pour donner le coup d’envoi à l’intervention, même si certains de ces fonds ont été épuisés avant l’échéance. Les outils étaient comparables aux mécanismes déployés par d’autres donateurs, à la différence qu’ils ne véhiculaient pas d’image de marque nationale et n’encourageaient pas l’intervention commune de plusieurs partenaires. Des études de cas ont confirmé que les fonds de réserve avaient permis de combler un besoin critique lors de crises soudaines.

Des procédures normalisées de fonctionnement à l’échelle du gouvernement ont appuyé le Programme d’AHI dans de grandes catastrophes naturelles. Le groupe de travail interministériel, l’ECEC et l’EICC, et les ressources militaires ont dans l’ensemble bien fonctionné en tant qu’outils canadiens de coordination lors de catastrophes.

Le Programme d’AHI a produit des résultats cohérents, surtout au niveau des extrants. Conformément aux pratiques du réseau humanitaire mondial, aucune évaluation en profondeur du rendement des partenaires ou des projets n’a été effectuée.

La portée géographique du Programme d’AHI était vaste. Le soutien offert aux travaux des partenaires dans plusieurs pays et les fonds de réserve lui ont permis de financer des interventions dans le cadre de crises de petite et moyenne envergure. Au cours de la période d’évaluation, le Programme a travaillé régulièrement avec différents types de partenaires (Nations Unies, Croix-Rouge, ONG), augmentant ainsi la part du financement des ONG. Depuis 2016, le Programme a élargi son réseau de partenaires à près de 50 partenaires d’exécution. Outre une évaluation externe (Banque canadienne de grains en 2015), les seules évaluations formelles des partenaires étaient des évaluations des risques fiduciaires et les évaluations du rendement des organisations multilatérales pour les organisations des Nations Unies (MOPAN).

Les rapports des partenaires ont porté principalement sur les niveaux d’activité et d’extrants. Le système humanitaire mondial n’a pas été conçu pour mesurer les résultats à long terme. Des études de cas ont révélé certaines interventions ayant donné lieu à des résultats propres à la situation, mais aussi à des résultats où la performance des partenaires était inégale et où un suivi plus fréquent sur le terrain aurait été bénéfique. La majorité des projets pour lesquels des visites sur le terrain ont eu lieu étaient financés par des contributions à des activités réalisées par les partenaires dans le pays et n’étaient pas des projets propres à un donateur.

Mécanismes d’intervention immédiate du Programme d’AHI

1. Contributions aux interventions immédiates des Nations Unies :

- Fonds central d’intervention d’urgence (29,4 millions de dollars/année; parmi les 6 plus grands donateurs)

- Compte d’intervention immédiate du PAM (6 millions de dollars/année; parmi les 4 plus grands donateurs)

- Fonds de réserve de l’OMS pour les situations d’urgence (1 million de dollars/année; parmi les 7 plus grands donateurs)

- Liste de l’UNDAC (0,4 million de dollars/année)

2. Outils canadiens créés par le Programme :

- Fonds canadien pour l’assistance humanitaire avec la Coalition humanitaire canadienne (10 ONG membres; 3 millions de dollars/année en moyenne)

- Fonds d’assistance d’urgence en cas de désastre avec la Croix-Rouge canadienne (3,5 millions de dollars/année en moyenne)

- Banque canadienne de grains (25 millions de dollars/année)

- Fonds de déploiement rapide de CANADEM (1 million de dollars/année en moyenne)

Efficacité des interventions

Crises prolongées

En cas de crise prolongée, l’aide devrait être arrimée à un plan d’intervention bien justifié élaboré par les acteurs du milieu humanitaire. La priorité consiste à sélectionner les initiatives de meilleure qualité (efficacité par rapport aux coûts, innovation) proposées par des partenaires d’expérience.

Appels de fonds annuels mondiaux

Notification des crises humanitaires à l’échelle mondiale.

Coordination

Le personnel de la mission assiste à des réunions de coordination humanitaire et fait office de responsables de la coordination pour les partenaires humanitaires.

Mécanismes de financement

Allocations pluriannuelles et financement sans affectation particulière pour les principaux partenaires multilatéraux.

Appel annuel de propositions de projet à des ONG partenaires préapprouvées au moyen de la Procédure d’appel global du Programme d’AHI.

Coordination

Le personnel de l’AHI consulte les missions pour la sélection de propositions de projet dans le cadre de la PAG.

Collaboration avec des partenaires des Nations Unies par le biais des réunions annuelles des conseils d’administration.

Mécanismes de financement additionnels

Au besoin, le personnel du Programme d’AHI demande des fonds supplémentaires du compte de crises et les distribue aux partenaires.

Mise en œuvre

Les partenaires mettent en œuvre l’intervention humanitaire canadienne.

Le personnel de l’AHI collabore avec des partenaires d’exécution dans les bureaux des administrations centrales au Canada et à l’étranger.

Le personnel des missions représente le Programme d’AHI, participe aux travaux de coordination de l’aide humanitaire à l’échelle des pays et collabore avec les bureaux des partenaires dans les pays.

Le Programme d’AHI surveille la mise en œuvre par des visites occasionnelles du personnel de l’Administration centrale et des missions; la reddition de compte des partenaires est relativement simple, conformément aux conditions des ententes de subvention.

Programmation humanitaire en cas de crises prolongées

Les affectations de fonds du Programme d’AHI pour les crises prolongées cadraient avec les appels de fonds mondiaux par pays, mais le processus de sélection des projets a représenté une charge de travail considérable et a été influencé par des facteurs autres que la qualité des projets.

La portée des appels coordonnés par les Nations Unies a servi à estimer le niveau relatif des besoins et les allocations globales par pays. Toutefois, la matérialisation des enveloppes de financement globales des pays en portefeuilles de projets n’a pas toujours été simple en raison des facteurs suivants :

- Les mécanismes de contrôle de la qualité du Programme d’AHI (évaluation des risques financiers, profil institutionnel de MHD) ont permis d’évaluer la capacité institutionnelle globale des partenaires, alors que les décisions de financement étaient basées sur les projets et auraient nécessité une compréhension du contexte local, de la position des partenaires et des capacités sur le terrain. La relation entre les mécanismes de contrôle de la qualité et le processus d’approbation des projets n’a pas relié directement ces deux éléments essentiels pour obtenir les résultats désirés.

- Le personnel du Programme a évalué la qualité des propositions présentées, parfois en collaboration avec le personnel des missions, mais un grand nombre des critères d’évaluation n’ont pas été pris en compte dans les décisions finales.

- Le personnel du Programme a fortement encouragé les ONG à proposer des options de financement pluriannuelles pour certaines crises prolongées, mais n’a pas précisé ses attentes et ses critères d’évaluation pour le choix des interventions échelonnées sur plusieurs années.

Le personnel et les partenaires du Programme d’AHI voient la PAG comme un processus long, qui a mobilisé beaucoup de ressources. La plupart des partenaires ont présenté plusieurs propositions chaque année, avec divers degrés de succès. Certains ont estimé que plusieurs membres de leur personnel avaient consacré jusqu’à 2 mois de leur temps pour préparer une proposition et s’assurer qu’elle respecte toutes les exigences (p. ex. contribution des bénéficiaires à la conception de projet, analyse comparative entre les sexes). Les ONG partenaires ont été nombreuses à souligner la confusion entourant les attentes, les montants disponibles et les décisions finales. Des études de cas ont également mis au jour des situations où des propositions écrites ne correspondaient pas aux activités réalisées sur le terrain et où une surveillance plus fréquente sur le terrain aurait amélioré la qualité d’exécution des projets.

En 2018, le Programme d’AHI était chargé de 5 engagements pris par le Cabinet : 1) une cible annuelle de 800 millions de dollars en aide humanitaire; 2) un engagement annuel à hauteur de 250 millions de dollars pour la Convention relative à l’assistance alimentaire; 3) un engagement de 840 millions de dollars sur 3 ans pour la Stratégie au Moyen-Orient; 4) un engagement de 400 millions de dollars sur 3 ans pour l’éducation en situation de crise; et 5) un engagement humanitaire envers les Rohingyas de 124 millions de dollars sur 3 ans.

La Procédure d’appel global est un processus à plusieurs étapes échelonnées sur 6 mois utilisé aux fins de sélection des projets des ONG :

- La PAG est lancée chaque été et précède la publication des lignes directrices à l’intention des ONG.

- La phase d’examen débute avec la présentation, par les ONG, de notes conceptuelles au début de l’automne. Le Programme d’AHI invite ensuite les ONG dont les propositions ont été retenues à élaborer des propositions complètes. Le personnel du Programme examine les propositions des ONG parallèlement aux appels de fonds des Nations Unies et du CICR pour recommander les affectations globales.

- Tout au long des phases de lancement de la PAG et de l’examen des propositions, le personnel du Programme d’AHI analyse des données sur l’évolution de la situation pour déterminer les montants à allouer aux pays.

- Le Programme d’AHI présente les affectations proposées au ministre aux fins d’approbation en février, les décisions relatives au financement sont annoncées au début du printemps.

Programmation humanitaire

Les partenaires considéraient la souplesse et le financement pluriannuel du Programme d’AHI comme les principaux points forts du Canada.

Pour les partenaires, le principal attrait du Programme d’AHI a été sa souplesse, dans le sens où il a permis d’obtenir un financement sans affectation particulière (faibles niveaux de fonds affectés), qu’il soit destiné à une action mondiale ou à l’échelle d’un pays, d’examiner et d’approuver rapidement des changements aux projets (p. ex. en raison d’une intensification du conflit ou des conditions météorologiques) ou de prolonger l’échéancier d’un projet. Les ententes pluriannuelles ont été citées comme des solutions offrant des avantages semblables à ceux du financement sans affectation particulière.

La majorité des ONG partenaires ont souligné l’apport du Programme d’AHI dans les progrès réalisés au regard de l’engagement pluriannuel issu de la Grande Négociation. Les partenaires ont pour la plupart mis en place un financement pluriannuel pour améliorer l’efficacité opérationnelle (recrutement et maintien en poste du personnel, réduction des coûts administratifs), mais n’ont pas délibérément adopté de mesures qui auraient procuré des avantages à long terme aux populations touchées. Les recherches montrent que ces avantages peuvent être obtenus si les partenaires planifient une évolution d’année en année et lorsque les grands partenaires signent des accords pluriannuels avec leurs sous-traitants. D’autres modifications à la conception des projets et aux systèmes de suivi permettraient de réaliser plus pleinement ces avantages.

La cible du Programme d’AHI relative au partage des responsabilités n’a pas été atteinte ces dernières années.

Ces dernières années, le Programme d’AHI n’a pas atteint sa cible de référence qui consistait à assumer une part de 3 % à 5 % de la responsabilité mondiale, mais sa contribution relative aux crises – assujettie aux engagements du Cabinet – est demeurée importante. Les fluctuations du budget alloué au Programme, la croissance exponentielle des besoins humanitaires à l’échelle mondiale et la dépréciation de la devise canadienne sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi cette cible n’a pas été atteinte.

Les démarches du Programme en vue de renforcer le système d’AHI ont été limitées.

Bien qu’un financement pour la coordination des efforts humanitaires soit une composante fixe du Programme d’AHI, le financement versé au BCAH et aux mécanismes de financement groupés axés sur les pays a été inférieur à celui de donateurs comparables. Le Programme a appuyé les efforts des Nations Unies par des contributions de base et par la participation du Canada aux conseils d’administration d’organisations multilatérales. Les ONG partenaires ont exprimé le souhait que le Programme finance davantage le renforcement des capacités, le suivi et l’évaluation, pour elles-mêmes et pour les ONG locales, notamment dans le domaine de l’égalité des genres, une priorité pour le Canada.

Le financement souple permet au partenaire de déterminer la meilleure solution dans une situation donnée. Il comporte plusieurs avantages : possibilité d’adaptation en cas de changement dans les priorités humanitaires (p. ex. intensification ou diminution soudaine, transfert des activités vers de nouveaux secteurs ou emplacements); attention portée aux crises négligées ou oubliées; et réduction des coûts des transactions avec le donateur.

Le financement pluriannuel est alloué sur une période d’au moins 2 ans, généralement pour des crises prolongées. Les partenaires lui attribuent les avantages suivants : diminution des coûts opérationnels; plus grande rapidité d’intervention; amélioration de la planification de programme; intégration du renforcement des capacités locales; et promotion d’une harmonisation avec les programmes de rétablissement, de stabilisation et de développement.

Lorsqu’une catastrophe majeure se produit, le Canada a parfois recours à un mécanisme de fonds de contrepartie, dans le cadre duquel le gouvernement verse à des organismes caritatifs canadiens admissibles un montant correspondant aux dons de la population. Non seulement ce mécanisme permet de recueillir des fonds, mais il aide en outre à accroître la compréhension qu’a la population canadienne des enjeux humanitaires. Si elles ont noté des augmentations marquées lors des collectes de fonds publics, les ONG partenaires participantes ont déploré que les ressources versées en contrepartie aient également été allouées à des organisations des Nations Unies.

Politique humanitaire

La Politique d’aide internationale féministe a fourni un cadre général pour le Programme d’AHI. Certaines mesures préliminaires ont été prises. Le Canada a la possibilité de faire progresser cette politique et d’influer sur le discours humanitaire mondial.

Depuis 2017, l’aide humanitaire a été intégrée à la Politique d’aide internationale féministe. Les mesures concrètes du Programme d’AHI liées à la Politique comprenaient l’obligation pour les ONG partenaires de démontrer dans leurs propositions une capacité et une analyse en matière d’égalité des genres ainsi qu’une analyse des risques de violence fondée sur le genre. Il était trop tôt pour déterminer le résultat de ces initiatives. L’examen par les pairs du CAD de l’OCDE de 2018 indique que le Programme d’AHI manquait d’orientations précises pour atteindre les objectifs du Canada en matière d’égalité des genres et pour mesurer la réalisation de ces objectifs. À ce jour, le Canada s’est fait le porte-parole de l’importance des questions liées à l’égalité des genres, et les intervenants ont exprimé le souhait que le Programme se concentre sur l’établissement des priorités futures. L’évaluation fait ressortir la nécessité de renforcer les compétences relativement à l’égalité des genres et à l’action humanitaire pour atteindre les objectifs en matière d’égalité des genres.

Le Programme d’AHI a apporté des contributions importantes, mais à la baisse, à l’élaboration des politiques humanitaires à l’échelle mondiale, malgré la place qu’occupe toujours le Canada parmi les plus grands donateurs.

Le Canada est perçu par les autres donateurs et intervenants dans l’arène humanitaire mondiale comme un pays neutre et crédible qui investit beaucoup dans l’aide humanitaire. Les réalisations du Canada les plus souvent mentionnées pour faire avancer la politique humanitaire ont été la direction de la renégociation de la Convention relative à l’assistance alimentaire; la promotion et le financement de l’apport en micronutriments; et le coparrainage de la résolution 2286 (2016) du Conseil de sécurité des Nations Unies (protection des professionnels de la santé dans les situations de conflit).

Des intervenants ont émis des commentaires positifs sur la nouvelle politique d’aide internationale du Canada axée sur l’égalité des genres, et sur le mandat politique que le pays s’est donné en matière de droit humanitaire international dans le contexte de sa présidence du G7 en 2018. Toutefois, de nombreux intervenants n’ont pas cité d’activités ou de domaines de connaissance précis dans la visée du Canada, notamment la manière dont le Canada prévoit concrétiser une action humanitaire tenant compte des genres. Le rôle réduit du Canada dans l’arène de la politique humanitaire semble avoir coïncidé avec la restructuration des responsabilités ministérielles à la suite à l’amalgamation de l’ACDI et du MAECI. Les intervenants étaient nombreux à vouloir que le Canada se fasse entendre davantage sur la scène mondiale au sujet du droit humanitaire international, d’une réforme du système humanitaire et des engagements issus de la Grande Négociation.

* En 2019, le Canada a publié sa politique de champ d’action sur l’aide humanitaire intitulée L’égalité des genres dans l’action humanitaire. La Politique met en évidence l’engagement du Canada à l’égard du respect des Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, et énonce ses priorités et ses initiatives dans 4 domaines clés : le respect des principes humanitaires et du droit international humanitaire; les efforts de prévention, d’atténuation et d’intervention dans la lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le genre; la prestation de services de santé sexuelle et reproductive pendant les interventions humanitaires; et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

L’engagement en matière de politiques du Programme d’AHI a eu tendance à être réactif aux demandes plutôt que proactif à l’égard des enjeux stratégiques – ce qui a empêché le Programme d’établir des liens entre les politiques et les programmes.

De nombreux membres du personnel du Programme d’AHI ont une compréhension claire et une expérience considérable des politiques, mais ils ont consacré beaucoup de temps à des activités qu’ils estiment de peu de valeur. Une grande partie du travail du personnel en matière de politiques consistait à répondre aux demandes d’information et d’opinion provenant du Ministère ou de l’extérieur plutôt qu’à contribuer à l’élaboration des politiques humanitaires mondiales. Le personnel du Programme rencontré en entrevue a exprimé le souhait de développer une expertise thématique dans des domaines clés du mandat du Programme et de remédier le plus possible aux faibles liens entre les politiques et les programmes (une difficulté que rencontrent d’autres donateurs). Ceci était particulièrement marqué pour des enjeux clés comme l’approche d’égalité des genres dans l’action humanitaire, les responsabilités envers les populations touchées et l’innovation.

Les investissements du Programme d’AHI dans la recherche, l’innovation et l’expérimentation ont été limités, ce qui a restreint la capacité du Programme de contribuer au dialogue humanitaire mondial sur ces thèmes.

Les investissements du Programme d’AHI dans la recherche, l’innovation et l’expérimentation ont varié d’une année à l’autre et ont totalisé 1 % de tous les décaissements effectués au cours de la période d’évaluation, ce qui tient probablement à l’incertitude entourant le budget et à l’absence de stratégie d’aide humanitaire officielle. La plupart de ces investissements ont soutenu les travaux des organismes de réflexion humanitaire à l’échelle mondiale. Seuls quelques investissements ont ciblé la résolution de problèmes stratégiques précis (p. ex. Cash Learning Partnership avec l’organisation Action contre la faim, Last Mile Mobile Solutions de Vision mondiale, l’établissement de normes minimales pour la protection de l’enfance avec l’UNICEF). Certaines innovations dans le domaine humanitaire, comme l’assurance contre le risque de catastrophe et les instruments financiers destinés aux pays accueillant des réfugiés, ont reçu l’appui des secteurs du Ministère responsables du développement.

À une exception près (la Banque canadienne de grains), le Programme d’AHI n’a pas évalué de manière indépendante les ONG partenaires ou les interventions des pays. Des initiatives visant à faire connaître les leçons tirées des missions de suivi par le personnel ou à comparer les notes sur les partenaires ont bien eu lieu, mais n’étaient pas structurées. Il n’existe au sein du Programme d’AHI aucun outil pour mesurer le rendement ni aucune unité de gestion du savoir.

Il convient de souligner les pratiques exemplaires d’autres donateurs pour soutenir le renforcement des fonctions de recherche et des capacités du système humanitaire, dont le Humanitarian Innovation and Evidence Programme du Royaume-Uni; l’engagement de la Suède à consacrer à ces secteurs 3 % du budget d’aide humanitaire; le Dutch Relief Alliance’s Innovation Fund financé par les Pays-Bas; et les partenariats stratégiques du Danemark, qui permettent de consacrer jusqu’à 10 % du financement à l’innovation et jusqu’à 30 % à une programmation souple.

Articulation entre l’aide humanitaire, le développement et la paix

L’évaluation a révélé des obstacles de taille au sein du Ministère, qui empêchent de combler efficacement les écarts entre l’aide humanitaire, le développement et la paix lors de crises prolongées.

Les études de cas, les constatations issues d’une évaluation ministérielle et les entrevues ont mis au jour au sein du Ministère une approche en vase clos à l’égard des crises prolongées. Différents volets de programme établissent leurs propres objectifs, échéanciers et méthodes pour planifier et évaluer le rendement.

Les volets de programme ont diffusé l’information lorsque cela était possible, mais il y a eu peu de travail commun officiel pour dégager une vision commune, procéder à une planification conjointe, produire des rapports, exercer une surveillance et réaliser une analyse. Les principaux obstacles relevés sont les suivants :

Vision d’ensemble au sein de la direction du Ministère

Le Ministère ne s’est pas doté d’une vision d’ensemble claire sur l’articulation de l’aide humanitaire, du développement et de la paix pour orienter tous les volets de programme. Les différents volets de programme appelés à intervenir en situation de crise prolongée ont été laissés à eux-mêmes et ont dû relever seuls les défis relatifs au travail sur le Nexus. Ils ont dû mettre en place des voies de collaboration ponctuelles et informelles au besoin tout en réalisant les priorités rattachées à leurs propres paramètres institutionnels. Le Ministère a tenté, au moyen de projets pilotes, de coordonner la planification des programmes (p. ex. cadres intégrés dans chaque pays), mais ces projets n’ont pour la plupart pas été véritablement intégrés et n’ont dans bien des cas pas été officiellement approuvés. Il n’y a pas de démarche ministérielle globale actuellement pour tenir compte des liens entre l’aide humanitaire, le développement et la paix. Si la Stratégie pour le Moyen-Orient et l’intervention pour venir en aide aux Rohingyas à l’échelle du Ministère ont donné de bons résultats pour éliminer les cloisonnements, les grandes différences dans les façons de planifier et de mettre en place les programmes ont empêché de bien harmoniser la programmation en matière d’aide humanitaire, de développement et de paix.

Mécanismes d’approbation et financement pour l’articulation de l’aide humanitaire, du développement et de la paix

Les insuffisances budgétaires, les critères d’approbation et les mécanismes de financement du Programme d’AHI ont mis un frein à l’utilisation du financement d’aide humanitaire pour réaliser des activités intersectorielles plus étroitement liées aux objectifs de développement. Des intervenants ont confirmé l’importance accordée par le Programme aux interventions visant à sauver des vies, et un nombre d’entre eux ignoraient comment utiliser le financement pluriannuel pour répondre aux besoins de toutes sortes des populations touchées par une crise prolongée. Les programmes de développement étaient pour la plupart contraints de se limiter aux priorités des gouvernements hôtes, et ils étaient trop lents et rigides pour se rapprocher du rayon d’action humanitaire.

L’articulation des actions humanitaires, de développement et de paix tient compte des recoupements entre ces 3 volets et vise à rendre les plus programmes plus collaboratifs, cohérents et complémentaires en vue d’obtenir des résultats collectifs. Comité permanent interorganisations (BCAH)

En février 2019, le Canada a approuvé les 11 recommandations non contraignantes du CAD de l’OCDE sur le liens entre l’aide humanitaire, le développement et la paix :

- Procéder à une analyse conjointe, fondée sur les risques et tenant compte des disparités entre les hommes et les femmes.

- Fournir les ressources requises pour créer la force d’impulsion nécessaire à l’exercice d’une coordination efficace.

- Prendre appui sur la volonté politique et d’autres outils pour prévenir les crises, assurer le règlement des conflits et consolider la paix.

- Donner la priorité à la prévention, à la médiation et à la consolidation de la paix.

- Placer l’être humain au centre des programmes.

- Faire en sorte que l’ensemble des activités ne nuisent pas et soient sensibles aux conflits.

- Veiller à ce que les efforts de programmation concertés tiennent compte des risques.

- Renforcer les capacités nationales et locales.

- Investir dans l’apprentissage et la connaissance des faits.

- Mettre au point des stratégies fondées sur des données factuelles pour le financement.

- Utiliser un financement prévisible, souple et pluriannuel.

Malgré certaines lacunes dans l’approche officielle du Ministère à l’égard du lien humanitaire-développement-paix, les différentes filières de programme ont entrepris des activités dans le but de mieux articuler leurs efforts de façon informelle et ponctuelle, avec des résultats variables.

En l’absence de directives ministérielles officielles sur la coordination et la complémentarité des travaux liés à l’assistance humanitaire, au développement et à la paix, les programmes du Ministère ont fourni de nombreux exemples de tentatives l’articulation de leur programmation. La collaboration entre les volets de programme dépendait de la disponibilité des ressources pour le développement, de la volonté de coopération des individus et de la connaissance contextuelle de l’environnement opérationnel d’une crise donnée.

Des évaluations et des études de cas ministérielles menées en Colombie, aux Philippines, en Somalie, au Bangladesh et en Jordanie ont permis de relever des exemples où les volets de programme se sont engagés dans des travaux favorisant une analyse commune et des activités complémentaires. Parmi les activités axées sur la collaboration, notons en particulier un partage accru de l’information sur les catalyseurs de conflit, des consultations sur les propositions humanitaires et des communications entre agents des différents volets de programme. Dans la majorité des cas, des possibilités de coopération ont été mises au jour grâce à l’apport d’employés de longue date, expérimentés et possédant une connaissance approfondie des pays et des crises.

Les contributions sans affectation particulière versées par le Canada sous forme de financement pluriannuel à des organisations des Nations Unies ont permis à celles-ci d’allouer les fonds en fonction des besoins déterminés par la situation. Des partenaires ont indiqué s’être servi du financement humanitaire pluriannuel sans affectation particulière du Canada dans des secteurs nécessitant une aide dépassant le cadre des secours immédiats et à la limite du développement , comme les initiatives visant à soutenir la résilience et les moyens de subsistance, surtout en situation de crise humanitaire prolongée. Le Canada n’aurait pas pu offrir son aide aux États fragiles et dans le cadre de crises prolongées sans la contribution d’ONG partenaires respectées qui ont fourni une assistance tenant compte de l’ensemble des besoins des populations touchées. Dans certains cas, le Canada a eu recours à des mécanismes de financement différents pour financer les mêmes partenaires pour qu’ils entreprennent aussi bien des activités de développement que des activités humanitaires.