Évaluation de la programmation de l’aide internationale en Éthiopie 2013-14 à 2019-20

Rapport d’évaluation

Préparé par la Direction de l’évaluation de l’aide internationale (PRA)

Affaires mondiales Canada

Janvier 2021

Acronymes et abréviations

- AGP

- Programme de croissance agricole

- AHI

- Aide humanitaire internationale

- AMC

- Affaires mondiales Canada

- APD

- Aide publique au développement

- BCAH

- Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies

- CENUA

- Commission économique des Nations unies pour l'Afrique

- CRDI

- Centre de recherche pour le développement international

- DPD

- Direction générale des opérations d’aide internationale

- EG

- Égalité des genres

- ExCom

- Comité exécutif du Groupe d’aide au développement

- FCIL

- Fonds canadien d’initiatives locales

- GAD

- Groupe d’aide au développement

- GDES

- Groupe des donateurs pour l'égalité des sexes

- GoE

- Gouvernement de l’Éthiopie

- GSWG

- Groupe de travail sur le secteur du genre

- GTP

- Plan de croissance et de transformation

- IDH

- Indice de développement humain

- IFM

- Sécurité internationale et affaires politiques

- KFM

- Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement

- MEPF

- Mariages d’enfants, précoces et forcés

- MFM

- Secteur des enjeux mondiaux et du développement

- MGF

- Mutilations génitales féminines

- MHD

- Direction générale de l’assistance humanitaire internationale

- NDPPC

- Comité national de prévention et de préparation aux catastrophes

- OSC

- Organisation de la société civile

- PAIF

- Politique d’aide internationale féministe

- PIB

- Produit intérieur brut

- PPMP

- Programme de protection des moyens de production

- PSOPs

- Programme pour la stabilisation et les opérations de paix

- RLLP

- Projet sur les paysages résilients et les moyens de subsistance pour les femmes

- RNB

- Revenu national brut

- SDSR

- Santé et droits sexuels et reproductifs

- SGD

- Gestion des subventions et contributions

- SLMP

- Programme de gestion durable des terres

- SMNE

- Santé des mères, des nouveau-nés et des enfants

- SNNP

- Nations, nationalités et peuples du Sud

- VLF

- Voix et leadership des femmes

- VSFG

- Violence sexuelle et fondée sur le genre

- WASH

- Eau, assainissement et hygiène

- WEF

- Direction du développement en Éthiopie

- WFC

- Direction du programme de développement panafricain et régional

- WGM

- Secteur de l’Afrique subsaharienneWASHEau, assainissement et hygiène

Sommaire exécutif

Cette évaluation a examiné la programmation de l’aide internationale du Canada en Éthiopie de 2013-14 à 2019-20. L’objectif était d’éclairer la prise de décision et d’appuyer l’amélioration des politiques et des programmes. Ce rapport présente les résultats, les conclusions et les recommandations de l’évaluation, ainsi que des considérations visant à favoriser l’apprentissage horizontal. En raison du calendrier de la collecte des données, ce rapport n'inclut pas d’analyse des répercussions liées à la COVID-19, ni le conflit interne qui se déroulait au Tigré vers la fin de l'année 2020.

Pendant la période d’évaluation, l’Éthiopie était le plus grand bénéficiaire de l’aide internationale du Canada en Afrique. L’appui du Canada était fortement aligné sur les priorités du gouvernement éthiopien et étroitement lié au soutien de ses programmes phares visant à accroître la sécurité alimentaire et la croissance agricole, par exemple le PPMP et l'AGP. Des projets supplémentaires ont été conçus, dans une large mesure, pour compléter ces contributions majeures. Cette approche, guidée par une stratégie de pays pluriannuelle et une participation active au dialogue politique et à la coordination des donateurs, a contribué à faire du Canada un partenaire de confiance en Éthiopie, optimisant aussi la cohérence des programmes de développement. Des études de préfaisabilité servent à fournir une base factuelle pour informer la programmation future conformément aux réformes économiques et politiques récentes en Éthiopie.

Des projets supplémentaires dans le secteur agricole ont permis d’accroître la productivité et les revenus des ménages chez les petits exploitants agricoles. Des interventions complémentaires dans des domaines comme la nutrition; la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants; et l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène ont amélioré la santé générale des femmes et des enfants ciblés. Le soutien du Canada à la croissance économique a contribué à créer de nouvelles entreprises, des possibilités d’emploi non agricoles et un accès au financement, en particulier pour les femmes et les jeunes. Ces activités comptent de nombreux exemples prometteurs d’utilisation de l’innovation. Toutefois, l’accent sur les micro et petites entreprises, conjugué aux défis persistants liés au climat d’investissement et aux liens avec le marché en Éthiopie, a limité le potentiel de résultats et de génération de revenus à grande échelle. L’intégration limitée d’une perspective sur le changement climatique dans la programmation a également montré un manque d’alignement avec les priorités et les besoins actuels de l’Éthiopie.

Depuis de nombreuses années, le Canada est considéré comme un ardent défenseur de l’égalité des genres en Éthiopie. Toutefois, à la suite de l’adoption de la PAIF, les projets visant spécifiquement à promouvoir l’égalité des genres ont fortement augmenté. Une réorientation des projets en cours a aussi permis de mieux se concentrer sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Des résultats préliminaires et prometteurs pour soutenir leur SDSR et pour aborder l’utilisation généralisée des MEPF, des MGF et d’autres VSFG apparaissent déjà. Ces enjeux s’inscrivent cependant dans un contexte plus général, caractérisé par des obstacles très importants et persistants à l’inclusion sociale, économique et politique des femmes et à l’accès de celles-ci aux ressources.

Malgré la forte instabilité provoquée par des crises environnementales et politiques, le Canada a offert un continuum de programmes pour répondre aux besoins des plus vulnérables, qu’il s’agisse de l’aide d’urgence, des filets de sécurité sociale ou du développement à long terme. Ce faisant, le Canada a contribué à renforcer la résilience de l’Éthiopie en consolidant la capacité des populations vulnérables à réagir, à s’adapter et à se préparer aux chocs. Des exemples notables témoignent d’une certaine flexibilité au niveau des projets, en particulier pour répondre aux crises émergentes, y compris une collaboration étroite avec des partenaires fiables pour réorienter les projets de développement en fonction des besoins humanitaires immédiats. Toutefois, il faut encore renforcer la complémentarité et la coordination entre les différents volets de l’aide internationale, en particulier en ce qui concerne l’aide humanitaire et au développement, tout en tenant compte du rôle de l’Éthiopie dans la promotion de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l’Est.

Sommaire des recommandations :

- WEF devrait élaborer un plan stratégique pluriannuel conforme aux orientations du Ministère et explorer comment trouver un équilibre entre les contributions aux fonds communs, l’assistance technique et la programmation complémentaire, tout en répondant à l’évolution des priorités de l’Éthiopie.

- WEF devrait explorer des occasions de soutenir les efforts du gouvernement éthiopien en vue de créer une économie verte en reproduisant les innovations réussies à petite échelle ainsi que les bonnes pratiques au sein des régions de l’Éthiopie et entre celles-ci.

- WEF devrait examiner comment renforcer davantage sa programmation liée à l’environnement et à l’action pour le climat afin de mieux tenir compte de la vulnérabilité de l’Éthiopie aux changements climatiques, en particulier dans le secteur agricole.

- WEF devrait examiner comment mieux intégrer une analyse de conflit dans sa planification de même que ses programmations humanitaire-développement et paix, et ainsi contribuer aux démarches ministérielles en cours visant à mettre en pratique une approche de nexus en collaboration avec MFM et IFM.

- WEF devrait documenter les meilleures pratiques et les leçons sur l’utilisation des mécanismes d’adaptabilité au niveau des projets (pseudo-modificateurs de crise) dans la programmation récente en Éthiopie, et les partager avec SGD et DPD.

- SGD et DPD devraient développer des directives sur la manière dont les modificateurs de crise ou des mécanismes similaires pourraient être appliqués dans des projets nouveaux ou existants, lorsque cela est pertinent et possible.

Contexte du programme

Contexte de l’Éthiopie

Version texte

Carte de l’Éthiopie

Divisions administratives en Éthiopie

L’Éthiopie est divisée en 9 régions correspondant aux grands groupes ethniques. Il y a également deux villes-régions, Addis-Abeba et Dire Dawa.

Le pays est ensuite divisé en zones : les woredas et les qebelés. Le qebelé est la plus petite unité administrative, semblable à un quartier ou à une circonscription.

Malgré une croissance économique prometteuse, de vastes réformes et une plus grande ouverture, la pauvreté reste un défi pour le développement.

L’Éthiopie a été l’économie la plus dynamique en Afrique au cours de la dernière décennie, avec une croissance annuelle moyenne du PIB d’environ 10 %, avant la crise liée à la pandémie de COVID-19. Les investissements du gouvernement dans des domaines clés ont contribué à diminuer la mortalité maternelle et infantile et à améliorer la nutrition, le niveau d’éducation primaire et d’autres indicateurs de développement. La nomination d’Abiy Ahmed au poste de premier ministre en 2018 a conduit à de vastes réformes économiques, sociales et politiques. L’agriculture reste un secteur clé de la stratégie éthiopienne pour une économie verte et résiliente au climat, mais l’accent est mis sur la construction d’un solide secteur privé lié à l’industrie manufacturière, l’exploitation minière, le tourisme, la communication et la technologie, ainsi que sur une plus grande ouverture aux investissements étrangers. L’assouplissement des restrictions de financement résultant de la proclamation de 2019 sur les organisations de la société civile (OSC) a créé de meilleures conditions pour la défense des droits et les approches fondées sur les droits de la personne. Toutefois, ces changements ont suscité à la fois de l’optimisme et de la résistance dans un contexte toujours fragile.

Toutefois, l’Éthiopie reste l’un des pays les plus pauvres du monde, se classant 173e sur 189 pays selon l'IDH des Nations Unies de 2019. À l’heure actuelle, plus de 70 % de la population a moins de 30 ans, et de nombreux jeunes ne parviennent pas à trouver un emploi formel dans un secteur privé sous-développé. La malnutrition et l’accès aux installations sanitaires constituent également des défis importants, en particulier pour les femmes et les enfants. Les inégalités des genres persistent dans la participation économique, l’autonomisation politique, l’éducation et la santé, comme en témoigne le classement de l’Éthiopie (117e sur 149 pays) dans le Rapport mondial sur l’écart entre les genres de 2018.

Des catastrophes naturelles récurrentes, une fragilité politique et des conflits persistants

La population de l’Éthiopie, qui dépasse les 100 millions d’habitants et connaît une croissance rapide, exerce une pression croissante sur les sols, ce qui accélère la dégradation de l’environnement et accroît la vulnérabilité du pays aux pénuries alimentaires. La majorité des Éthiopiens vivent dans des zones rurales et pratiquent une agriculture de subsistance alimentée par la pluie, un secteur qui demeure très sensible au changement climatique. Au cours d’une année typique, environ 8 millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire. La période d’évaluation a été marquée par une instabilité politique et des troubles civils considérables, qui ont culminé avec deux états d’urgence en 2016-2017 et en 2018. Les conflits, les catastrophes naturelles et le changement climatique ont forcé de nombreux Éthiopiens à fuir leur domicile; en 2018, près de 3,2 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays. En mai 2020, l’Éthiopie accueillait plus de 700 000 réfugiés et demandeurs d’asile provenant principalement des pays voisins, à savoir la Somalie, l’Érythrée et le Soudan du Sud. En tant que pays hôte de l’Union africaine et d’autres institutions internationales, l’Éthiopie est considérée comme un acteur clé dans la promotion de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l’Est. Toutefois, la capacité du pays à gérer et à résoudre efficacement ses propres conflits internes reste un défi. L’Éthiopie est incroyablement diverse en termes de géographie, de religion, de langue et d’ethnicité. Les disparités importantes entre les régions en matière d’accès aux ressources et d’influence politique dans son modèle fédéral basé sur l’ethnicité ont conduit à la violence, en particulier dans les régions qui pourraient potentiellement perdre une partie de leur influence politique antérieure.

Contexte du programme

Relations avec les donateurs

Le Canada figurait parmi les dix principaux donateurs en Éthiopie pendant cette période, se classant au 4e rang des donateurs bilatéraux. (APD nette, total pour 2013-2018, en millions de dollars américains)

Version texte

Banque mondiale : 6 926 $

États-Unis : 5 018 $

Royaume-Uni : 2 723 $

Institutions de l’UE : 1 393 $

AfDB : 1 249 $

Fonds mondial : 995 $

Allemagne : 657 $

GAVI : 595 $

Canada : 593 $

Pays-Bas : 493 $

Fondation Gates : 487 $

En 2018, l’aide publique au développement (APD) à l’Éthiopie s’élevait à 4,93 milliards de dollars, soit 5,9 % du revenu national brut (RNB). L’Éthiopie a attiré des montants croissants d’APD au cours de cette période, alors que la part de l’APD dans le RNB a diminué dans un contexte de croissance économique rapide.

Relations bilatérales

Le Canada a établi des relations diplomatiques avec l’Éthiopie en 1965. L’ambassade à Addis-Abeba est responsable des relations avec l’Éthiopie, ainsi qu’avec Djibouti, l’Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CENUA).

L’Éthiopie est restée l’un des principaux bénéficiaires de l’aide internationale du Canada pendant la période d’évaluation. Des efforts ont été déployés pour aller au-delà de la relation traditionnelle donateur-bénéficiaire. Plusieurs visites officielles récentes en Éthiopie ont contribué à renforcer le dialogue politique sur les priorités communes liées à l’égalité des genres, au changement climatique, à la démocratie et aux intérêts communs en matière de sécurité régionale.

Si les échanges bilatéraux de marchandises entre le Canada et l’Éthiopie sont restés modestes, totalisant environ 170 millions de dollars en 2018, les deux pays ont également discuté de la manière d’étendre leurs liens commerciaux, notamment en ce qui concerne l’exploitation minière, les infrastructures, les technologies de l’information et des communications, l’agriculture et les énergies renouvelables. En juin 2019, un protocole d’entente bilatérale a été signé, donnant aux deux pays la possibilité de collaborer dans le cadre de partenariats public-privé sur des projets éthiopiens de transport, d’hydroélectricité et d’énergie solaire.

Coordination des donateurs

Le Canada a participé activement à de nombreuses plateformes de coordination des donateurs en Éthiopie. L’organe principal est le Groupe d’aide au développement (GAD) qui rassemble les partenaires de développement travaillant dans le pays. Les membres du Comité exécutif (ExCom) du GAD font l’objet d’une rotation annuelle, et le Canada a siégé à ce comité en 2013-14, 2014-15 et 2016-17. Le GAD est structuré autour d’un forum de haut niveau bisannuel avec le gouvernement éthiopien, et est organisé en fonction des priorités thématiques du gouvernement.

Au sein du GAD, le Canada a participé à un certain nombre de groupes de travail sectoriels, comme ceux liés à la nutrition et à la sécurité alimentaire, à l’eau et à l’assainissement, à la santé et à la population, et au changement climatique. Le Canada a également participé aux comités directeurs des programmes de développement phares de l’Éthiopie, notamment le Programme de protection des moyens de production (PPMP). Le Canada a coprésidé le Groupe des donateurs pour l’égalité des genres du GAD avec ONU Femmes de 2017 à août 2020, et les deux pays ont également été à l’origine de la création du Groupe de travail sectoriel sur l’égalité des genres du GAD, dont le mandat a été approuvé en mai 2019.

La structure de coordination humanitaire est régie par le Comité national de prévention et de préparation aux catastrophes (NDPPC). Du côté des donateurs, les efforts de coordination sont menés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (BCAH) en collaboration avec les donateurs et d’autres organisations multilatérales. Le chef de la coopération du Canada a participé à ces organes de coordination humanitaire, tout comme les représentants du programme bilatéral de développement de l’Éthiopie.

Contexte du programme

Décaissements

Principaux bénéficiaires de l’aide internationale canadienne, de 2013-2014 à 2018-2019 (AMC uniquement, exclut les contributions aux institutions multilatérales, en millions de dollars canadiens)

Version texte

Afghanistan : 1 084 $

Éthiopie : 703 $

Jordanie : 665 $

Mali : 637 $

Syrie : 626 $

Contributions du WGM aux programmes phares du gouvernement éthiopien

Version texte

Autre bilatéral : 54,9 %

PPMP : 37,7 %

AGP : 7,4 %

RLLP : 0,5 %

Décaissements des programmes d’Affaires mondiales Canada

Au cours de la période d’évaluation, l’Éthiopie était le principal bénéficiaire des programmes d’aide internationale du Canada en Afrique, et le deuxième globalement, avec un décaissement total de 798,5 millions de dollars, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 114 millions de dollars (y compris les chiffres préliminaires pour l’exercice 2019-2020). Les décaissements ont été effectués principalement par l’intermédiaire de trois secteurs des programmes d’AMC, à savoir WGM, MFM et KFM. Moins de 1 % des fonds combinés ont été décaissés par l’entremise du Secteur de la sécurité internationale et des affaires politiques (IFM) et du Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL).

Version texte

KFM : 66 M$

MFM : 2017 M$

WGM : 523 M$

Secteur de l’Afrique subsaharienne (WGM)

Les décaissements du Programme de développement bilatéral de l’Éthiopie (WEF) se sont élevés en moyenne à 74,7 millions de dollars par an pendant la période d’évaluation. Les programmes bilatéraux ont été fortement axés sur la sécurité alimentaire et l’agriculture, ainsi que sur la croissance économique non agricole. Le soutien aux programmes phares de l’Éthiopie, notamment le Programme de protection des moyens de production (PPMP) et le Programme de croissance agricole (AGP), qui a été réalisé par le biais de mécanismes de financement commun et d’assistance technique, a totalisé 238 millions de dollars, soit l’équivalent de 45,6 % de toutes les dépenses bilatérales. La Direction du programme de développement panafricain et régional (WFC) est très présente en Éthiopie, mais les allocations qu’elle verse aux programmes propres à ce pays ne figurent pas dans le montant total des décaissements en raison des pratiques de codage financier.

Secteur des enjeux mondiaux et du développement (MFM)

Les décaissements du Secteur des enjeux mondiaux et du développement se sont élevés en moyenne à 29,5 millions de dollars par an, dont 25 millions ont été consacrés à l’aide humanitaire, cette dernière représentant 22 % du total des décaissements en faveur de l’Éthiopie. Compte tenu de la sécheresse due à El Niño en 2015-16, l’aide humanitaire a atteint un sommet de près de 42 millions de dollars. L’aide aux réfugiés du Soudan du Sud a également été un pilier majeur de l’aide humanitaire. Les investissements non humanitaires comprenaient des programmes visant la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants (SMNE), l’amélioration de la nutrition et la protection des enfants.

Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement (KFM)

Les décaissements par le biais du Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement se sont élevés en moyenne à 9,4 millions de dollars par an pendant la période d’évaluation. Il s’agissait notamment de plusieurs projets multinationaux axés sur la SMNE, l’agriculture et les programmes d’envoi de volontaires. KFM a également soutenu les programmes d’innovation en Éthiopie par l’intermédiaire de Grands Défis Canada, et a mis l’accent sur la recherche grâce à des partenariats avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI).

Portée de l’évaluation et méthodologie

Portée et objectifs de l’évaluation

Portée de l’évaluation

L’évaluation couvre la période de 2013-14 à 2019-20 en mettant l’accent sur les années les plus récentes. Les informations financières et les rapports sur les programmes pour 2019-20 sont basés sur les données ministérielles disponibles en juillet 2020.

L’évaluation comprend toute l’aide publique au développement (APD) versée par Affaires mondiales Canada dans le cadre de la programmation de l’aide internationale à l’Éthiopie au cours de la période.

L’échantillon d’évaluation comprenait tous les projets financés par la Direction du développement bilatéral pendant cette période, ainsi qu’un échantillon ciblé de projets de KFM et de MFM liés aux études de cas de l’évaluation sur l’égalité des genres et la résilience.

En raison du calendrier de la collecte des données, ce rapport n’inclut pas d’analyse des répercussions liées à la COVID-19, ni au conflit interne qui se déroulait au Tigré vers la fin de 2020.

Objectifs de l’évaluation

Les objectifs globaux de l’évaluation étaient les suivants :

- Contribuer à une prise de décisions éclairée, soutenir l’amélioration des politiques et des programmes et faire progresser les objectifs ministériels en matière d’apprentissage horizontal.

- Fournir une évaluation neutre de manière transparente, claire et utile, en mettant en évidence comment les ressources ministérielles ont été utilisées pour optimiser les résultats.

Approche de l’évaluation

L’évaluation a été menée en interne par la Direction de l’évaluation de l’aide internationale (PRA), avec le soutien de deux évaluateurs locaux pendant la mission de collecte des données. De plus, l’équipe d’évaluation a engagé un expert canadien en matière de genre pour soutenir son étude de cas sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

La conception de l’évaluation s’est appuyée sur de nombreuses consultations auprès des intervenants à l’administration centrale et en Éthiopie, en adoptant une approche axée sur l’utilisation. L’évaluation a également cherché à déterminer les approches innovantes, les leçons apprises et les meilleures pratiques pour obtenir des résultats.

Fondée sur les questions de l’évaluation, celle-ci a examiné l’incidence que le contexte en pleine évolution du pays a eue sur le programme d’aide internationale du Canada en mettant l’accent sur l’adaptabilité, la résilience, l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

Questions de l’évaluation

| Enjeu d’évaluation | Questions |

|---|---|

| Adaptabilité Pertinence Efficience | Q1. Dans quelle mesure l’aide internationale du Canada s’est-elle adaptée aux changements de contexte, de besoins et de priorités en Éthiopie, ainsi qu’à l’évolution des priorités ministérielles? Q2. Quels facteurs ont augmenté ou limité la capacité d’adaptation de la programmation? |

| Résultats Efficacité Égalité des genres | Q3. Quels résultats (voulus/non voulus) l’aide internationale canadienne a-t-elle permis d’obtenir dans les principaux domaines de la programmation? Q4. Dans quelle mesure les processus et autres mesures visant à cibler et à obtenir des résultats pour les femmes et les filles ont-ils été efficaces? |

| Résilience Contributions à la durabilité | Q5. La programmation de l’aide internationale et l’approche ministérielle du Canada ont-elles été complémentaires et ont-elles apporté une valeur ajoutée au renforcement de la résilience en Éthiopie? De quelles manières? |

Méthodologie

L’évaluation a utilisé une approche de méthodes mixtes : les données ont été recueillies auprès d’un éventail de sources afin de fonder l’analyse des données et la formulation des constatations sur une multiplicité d’éléments probants. Bien que les exemples soient utilisés à des fins d’illustration, chaque résultat a été triangulé en utilisant des données probantes provenant d’un mélange de données quantitatives et qualitatives. Sept méthodes principales ont été appliquées pour réaliser cette évaluation :

Étude des documents et analyse financière

Revue de documents internes d’AMC :

- Documents de politique

- Documents stratégiques et de planification

- Rapports annuels

- Notes de breffage et notes de service

- Évaluations, audits et examens

- Examen des données statistiques du DPF sur le total des décaissements, les mécanismes d’exécution, les domaines thématiques et d’action ciblés, les secteurs du CAD, le codage des genres, et les variations dans le temps.

Revue de la littérature

Analyse des publications universitaires, des publications des partenaires et d’autres documents secondaires, à savoir :

- une étude indépendante menée par une tierce partie sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Éthiopie;

- des études spécialisées sur les questions clés du développement en Éthiopie;

- des rapports, études et évaluations de diverses organisations internationales;

- des publications du gouvernement de l’Éthiopie.

Examens des projets : N = 45 projets

Un examen des documents de projet, y compris les documents d’approbation, les rapports de synthèse de gestion, les rapports annuels et d’autres documents pertinents de :

- 35 projets de développement bilatéraux (WGM);

- 6 partenariats pour des projets d’innovation dans le développement (KFM);

- 4 projets du Secteur des enjeux mondiaux et du développement.

Études de cas

Deux études de cas intégrées ont été réalisées afin d’éclairer l’évaluation globale en fournissant une analyse plus approfondie des processus, et en déterminant les bonnes pratiques et les résultats pour l’apprentissage horizontal.

L’étude de cas sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles a été menée conjointement avec l’évaluation sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles au Moyen-Orient et au Maghreb, afin de déterminer et de mieux comprendre les structures, processus et outils ministériels pour l’intégration de l’égalité des genres et la manière dont le passage d’une approche d’intégration à une approche ciblée a influencé la programmation et l’obtention de résultats.

L’étude de cas sur le renforcement de la résilience a examiné comment les investissements canadiens ont contribué à accroître la résilience des Éthiopiens.

Entrevues : N = 122 entrevues, N = 291 répondants (175H, 116F)

Des entrevues individuelles et en petits groupes semi-structurées ont été menées avec divers intervenants au Canada et en Éthiopie. Il s’agissait de membres actuels et d’anciens membres du personnel d’Affaires mondiales Canada (N=68), de représentants d’organisations partenaires canadiennes et locales (N=130), de fonctionnaires du gouvernement éthiopien et de fournisseurs de services à différents niveaux (N=87), de participants à des projets financés par le Canada (N=7) et d’experts universitaires (N=1).

Cartographie des étapes clés : N = 10 groupes de discussion

Un exercice de cartographie des étapes clés a été réalisé par le biais de discussions de groupe organisées avec les organismes de mise en œuvre canadiens, le personnel des missions, les spécialistes thématiques, et les autres donateurs et partenaires. Il a permis de cerner et de mieux comprendre comment les différentes étapes, politiques ou événements ont eu un impact sur la programmation de l’aide internationale canadienne, sur les différentes parties prenantes ou sur les résultats en fonction de l’axe thématique.

Visites des lieux

Des visites des lieux ont été effectuées à Addis-Abeba et dans trois autres régions : Amhara (Bahar Dar), Tigré (Mekelle), et Nations, nationalités et peuples du Sud (Hawassa, Sodo, Arba Minch).

Il y a donc eu des visites sur les sites des projets, ainsi que des discussions avec les partenaires, les intervenants des gouvernements locaux, les fournisseurs de services et les bénéficiaires, en relation avec 24 projets différents.

Limites de l’évaluation et mesures d’atténuation

| Limites | Mesures d’atténuation |

|---|---|

| Accent mis sur la programmation bilatérale dans l’échantillon de projets : En raison de l’évaluation récemment achevée sur l’aide humanitaire internationale (AHI), l’évaluation a exclu ce type de programmation de l’échantillon de projets en Éthiopie afin de limiter la charge de travail du personnel et des partenaires. En outre, un nombre relativement élevé de projets de KFM et de MFM (non humanitaires) ont été mis en œuvre dans plusieurs pays, avec une présence limitée des projets en Éthiopie, ce qui a contribué à réduire l’échantillon pour l’évaluation. |

|

| Collecte de données limitée à quatre régions : Initialement prévus pour l'automne 2019, mais repoussée en raison de changements de personnel, les préparatifs de la collecte de données qui a eu lieu en février 2020 ont été partiellement touchés par la disponibilité limitée du personnel du programme pour fournir un soutien et une liaison en temps utile avec les partenaires en raison des multiples visites de haut niveau qui ont eu lieu. En raison de contraintes de temps, de la répartition géographique de la programmation et de préoccupations en matière de sécurité, les visites sur place ont été limitées à quatre régions où la majorité des projets financés par le Canada ont été mis en œuvre. |

|

| Pandémie de COVID-19 : Bien que l’évaluation couvre la période allant jusqu’à fin mars 2020, le rapport d’évaluation ne tient pas compte des répercussions liées à la COVID-19. La collecte de données complémentaires dans d’autres régions (Afar, Benishangul-Gumuz) par des consultants locaux a dû être annulée en raison de la pandémie de COVID-19. En outre, la disponibilité de certains membres du personnel et partenaires pour des entrevues a également été touchée par la pandémie. |

|

Constatations

Adaptabilité

Événements et étapes clés

2005 - Élection générale contestée : Des protestations ont éclaté après des allégations de fraude électorale. Environ 200 personnes ont été tuées et des milliers d’autres ont été emprisonnées. La communauté des donateurs a suspendu l’aide budgétaire générale.

2009 - Publication de la Proclamation sur les organismes caritatifs et les sociétés : Des restrictions sévères ont été imposées aux OSC, restreignant leur engagement dans la défense des droits de la personne et limitant à 10 % le financement provenant de sources étrangères. De nombreuses organisations canadiennes se sont tournées vers la fourniture de services pour pouvoir poursuivre leurs activités.

2013 - Adoption de la stratégie du pays pour 2013-18 dans le cadre du programme en Éthiopie : Le Canada a défini ses principales priorités thématiques : la sécurité alimentaire, la croissance économique durable et la promotion de la démocratie.

2016 - L’Éthiopie aux prises avec la pire sécheresse depuis 50 ans : 10 millions de personnes ont été confrontées à une grave insécurité alimentaire à cause d’El Niño. L’aide humanitaire et les contributions du Canada au PPMP ont augmenté pour répondre à la crise.

2016 - Premier état d’urgence déclaré : Des protestations généralisées ont conduit à un état d’urgence qui a duré un an. Des restrictions ont été imposées à la liberté de mouvement et de réunion. Les réseaux de télécommunications ont souvent été coupés, ce qui a entraîné des problèmes pour la programmation.

2017 - Politique d’aide internationale féministe adoptée : La nouvelle politique d’aide internationale du Canada a été introduite en mettant l’accent sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. La plupart des partenaires ont réagi positivement. Cela a coïncidé avec une plus grande priorité pour l’Éthiopie.

2018 - Nomination du Dr Abiy Ahmed comme premier ministre : Le premier ministre a déclaré la fin de l’état d’urgence et entamé des réformes politiques et économiques. Le Canada a discuté avec le gouvernement éthiopien de la meilleure façon de soutenir son plan pour une économie verte et les prochaines élections, s’engageant à verser un million de dollars pour soutenir ces dernières.

2019 - Publication de la nouvelle proclamation sur les OSC : Les plafonds de financement étranger pour les OSC éthiopiennes ont été supprimés. Les possibilités de défense des droits de la personne et de l’égalité des genres ont vu le jour. Cela a eu une incidence immédiate sur la façon dont les organisations canadiennes et leurs partenaires locaux pouvaient travailler ensemble, notamment en soutenant les organisations de femmes qui travaillent à la défense des droits, en utilisant des approches basées sur les droits de la personne.

Adaptabilité

S’aligner sur les priorités éthiopiennes

L’aide internationale du Canada s’est alignée sur les priorités de l’Éthiopie.

Tout au long de la période d’évaluation, il y a eu une forte concordance entre l’aide internationale du Canada et les priorités de l’Éthiopie. Le Programme de l’Éthiopie était l’un des rares programmes bilatéraux dont la stratégie du pays a été approuvée (2013-18). Cette stratégie et d’autres documents stratégiques ont été élaborés en consultation avec le gouvernement de l’Éthiopie afin de répondre directement aux priorités énoncées dans les plans de croissance et de transformation (GTP I et II) et de contribuer aux Objectifs de développement durable. Les principaux domaines d’action communs comprenaient l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y compris la SMNE; l’augmentation de la productivité agricole et les approches axées sur le marché; la croissance économique durable, y compris la croissance des petites entreprises, le développement du secteur extractif et l’emploi non agricole pour les jeunes; ainsi que les contributions à un environnement favorable en renforçant les institutions démocratiques et la participation des citoyens. Ces priorités et domaines thématiques étaient également étroitement alignés sur la politique et les priorités du Canada avant la PAIF.

Version texte

Plans de croissance et de transformation (GTP I et II)

PPMP ← Accroître la résilience alimentaire et réduire la vulnérabilité → Sécurité alimentaire

AGP SLMP ← Productivité agricole accrue → Croissance agricole

Stratégie pour les micro et petites entreprises ← Augmentation de l’emploi non agricole → Croissance économique durable

Priorités des programmes d’AMC

Le portefeuille du programme a été conçu pour compléter les programmes phares de l’Éthiopie.

Pendant la majeure partie de la période d’évaluation, deux des programmes phares de l’Éthiopie, par exemple le Programme de protection des moyens de production (PPMP) et le Programme de croissance agricole (AGP), ont été au centre de la conception du portefeuille du programme bilatéral, directement soutenu par un certain nombre de projets supplémentaires, comme reflété dans la stratégie du pays. Par exemple, le mécanisme de soutien au développement des capacités pour l’AGP II a offert une assistance technique et une formation ciblée aux fonctionnaires gouvernementaux à l’échelle nationale et régionale, en vue de les aider à acquérir la capacité nécessaire pour gérer ces programmes. Le projet Renforcement des capacités pour favoriser l’irrigation et l’agriculture durables (SMIS) a permis de faire le lien entre le soutien financier antérieur et le Programme de gestion durable des terres (SLMP) en combinant le soutien au renforcement des capacités et la fourniture de services d’irrigation. D’autres programmes étaient étroitement liés aux mêmes objectifs, à savoir accroître la sécurité alimentaire et soutenir la croissance agricole de manière complémentaire pour contribuer à assurer la cohérence et à maximiser l’impact, mais l’évaluation a relevé peu de preuves de coopération entre les projets, probablement en raison de la répartition géographique des activités et de l’emplacement des projets.

La faiblesse du secteur privé et le mauvais climat d’investissement demeurent des obstacles majeurs à la croissance économique.

Le soutien du Canada à la croissance économique a répondu à l’évolution des besoins en matière d’augmentation des emplois non agricoles et s’est aligné sur la stratégie du gouvernement éthiopien visant à créer des micro et petites entreprises. La programmation a été conçue pour soutenir un environnement commercial favorable et pour renforcer le secteur des ressources naturelles et les chaînes de valeur. Elle comportait également un volet important contribuant à améliorer les occasions économiques et l’inclusion financière des femmes, ainsi qu’un volet sur l’entrepreneuriat et le développement du secteur privé, axé spécifiquement sur les femmes et les jeunes. En raison des défis persistants liés au climat d’investissement et aux liens avec le marché, les initiatives en faveur de l’entrepreneuriat et de la croissance du secteur privé demeurent de petite envergure.

Adaptabilité

Réactivité aux besoins critiques

L’aide humanitaire a été opportune et a répondu aux besoins critiques liés aux sécheresses, aux inondations, aux déplacements liés aux conflits et aux besoins des réfugiés.

Le Canada a fourni une aide humanitaire opportune pour répondre aux besoins critiques, en ciblant à la fois les bénéficiaires éthiopiens et les réfugiés. Ces contributions ont été importantes, représentant 22 % de tous les décaissements au cours de la période d’évaluation, et faisant du Canada le 5e plus important pays donateur d’aide humanitaire en 2019. Le financement a été acheminé par l’intermédiaire de partenaires humanitaires fiables et expérimentés, dans le cadre de situations liées aux sécheresses, aux inondations, aux conflits entre collectivités et aux réfugiés vivant dans le pays. Après les grandes sécheresses de 2015 et 2017, le financement a été complété par des contributions bilatérales supplémentaires au PPMP par le biais de la réserve de crise. La transition vers un financement humanitaire pluriannuel a également permis de mieux répondre aux crises prolongées.

Modificateurs de crise

L’utilisation de modificateurs de crise pour concrétiser le nexus humanitaire-développement fait maintenant partie des meilleures pratiques. Il s’agit d’un outil contractuel piloté par l’USAID qui permet aux donateurs de réorienter rapidement les fonds de développement vers des activités humanitaires. Si certaines conditions sont remplies (p. ex. en cas de conflit ou de catastrophe naturelle), le financement peut être rapidement transféré du volet développement au volet aide humanitaire. Les modificateurs de crise ont été particulièrement importants pour l’USAID en Éthiopie, ayant été utilisés depuis 2009 dans plusieurs projets axés sur le renforcement de la résilience.

Les modificateurs de crise ont également été utilisés par le DFID dans la région du Sahel en Afrique, où ils ont été intégrés dès le départ comme une forme de planification d’urgence, et ont été utilisés pour répondre aux catastrophes naturelles et aux déplacements liés aux conflits dans plusieurs pays. L’expérience montre que « lorsqu’ils sont utilisés efficacement, les modificateurs de crise offrent un moyen pratique d’éviter ou de réduire les répercussions d’une crise sur les bénéficiaires et de protéger les trajectoires de résilience ».

Bien qu’Affaires mondiales Canada ne dispose pas de modificateurs de crise comme option de contrat pour son aide internationale, des approches similaires ont été utilisées en Éthiopie.

Au cours de l’évaluation, l’état d’urgence et les graves sécheresses ont posé d’importants problèmes opérationnels, notamment des retards dans le décaissement des fonds et l’approbation des projets, ce qui a eu un impact négatif sur les partenaires locaux des projets et les bénéficiaires visés. Cependant, il y a eu des exemples notables de flexibilité de la part d’AMC pour répondre aux problèmes émergents, notamment en travaillant étroitement avec des partenaires de confiance pour réorienter les projets de développement en vue de répondre à des besoins humanitaires immédiats. Par exemple, le projet INSPIRE, mis en œuvre par Save the Children dans les régions d’Afar et d’Amhara, toutes deux fortement exposées à la sécheresse, a été autorisé par AMC dès le début du projet à disposer d’une certaine flexibilité dans son budget pour répondre aux crises. Le projet GROW, mis en œuvre par Care Canada, a également été autorisé à réorienter ses activités pour répondre à la sécheresse d’El Niño avec un plan d’intervention de six mois.

Une programmation limitée dans le domaine de l’environnement et de l’action climatique a montré un manque d’alignement avec les priorités et les besoins actuels de l’Éthiopie.

L’Éthiopie fait partie des dix pays les plus vulnérables au changement climatique. Ses politiques et ses plans de développement en tiennent compte, et le gouvernement éthiopien met l’accent sur la création d’une économie verte et résiliente au climat. Si certains projets canadiens ont intégré des approches environnementales et des pratiques de résilience au climat, le Canada n’a pas mis l’accent sur ce domaine dans son portefeuille global. Le récent soutien apporté aux fonds communs du Projet sur les paysages résilients et les moyens de subsistance pour les femmes (RLLP) témoigne d’une volonté croissante d’en faire plus. Le Programme de l’Éthiopie a également commandé un certain nombre d’études de préfaisabilité dans les domaines de l’environnement et du changement climatique, de l’irrigation et de l’eau, et de la nutrition afin de fournir une base de données probantes pour éclairer la programmation future dans ce secteur.

Adaptabilité

Priorités canadiennes et changements de politique

L’attention accrue portée à l’égalité des genres a été principalement motivée par les changements de priorités et de politique du Canada, mais a coïncidé avec un engagement plus important en Éthiopie.

Depuis de nombreuses années, le Canada est considéré comme une voix forte en matière d’égalité des genres en Éthiopie, ayant contribué à l’intégration des considérations liées au genre dans les programmes nationaux de sécurité alimentaire et de croissance agricole. Le Canada a également été l’un des principaux moteurs de la communauté des donateurs pour faire de l’égalité des genres une priorité du programme du GAD. Avec l’introduction de la Politique d’aide internationale féministe (PAIF) en 2017, le Programme Éthiopie s’est concentré de manière plus stratégique sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Le programme a également été l’un des principaux bénéficiaires de l’engagement financier du gouvernement canadien pour aider à faire progresser la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) et combler les lacunes existantes en la matière, ainsi que son programme Voix et leadership des femmes (VLF). Les nouveaux programmes dans ces domaines ont été alignés sur les récents efforts du gouvernement éthiopien pour promouvoir l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres par des politiques, des lois et des institutions favorables. Parmi les exemples, on peut citer l’engagement renouvelé de mettre fin aux mariages d’enfants, précoces et forcés, et aux mutilations génitales féminines d’ici 2025, ainsi que les réformes en cours visant à donner davantage de place aux organisations de femmes.

L’adoption de la PAIF a entraîné une réorientation des priorités thématiques et un accent plus marqué sur l’intégration de l’égalité des genres dans la programmation.

La PAIF a permis de passer des anciens domaines thématiques ministériels aux domaines d’action de cette politique. Les projets de sécurité alimentaire ont été redéfinis comme étant soit la dignité humaine, soit la croissance au service de tous, soit encore l’environnement et l’action pour le climat. La PAIF a également instauré des engagements visant à accroître le soutien du Canada aux initiatives qui font progresser l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles en tant qu’objectif principal, soit spécifique (EG3), soit intégré (EG2). L’égalité des genres avait été intégrée dans tous les programmes en tant que thème transversal auparavant, mais peu de projets avaient eu cet objectif spécifique. Le Programme de l’Éthiopie a connu une augmentation des projets EG3 de 0 % en 2016-17 à 16 % en 2019-20. La plupart des agences d’exécution canadienne se sont félicitées de l’importance accrue accordée à l’égalité des genres dans la programmation, et ceux qui ne l’avaient pas encore fait ont pris des mesures importantes en vue d’une plus grande intégration dans leurs projets. Si l’accès aux outils et au soutien du personnel d’AMC et des experts en matière de genre a été mentionné pour contribuer à faciliter le changement, plusieurs répondants ont estimé que le délai entre l’introduction de la PAIF et l’offre de ce soutien était trop long. L’accent mis par la PAIF sur les cibles de codification de l’égalité des genres a également été une source de préoccupation, en particulier pour les partenaires ayant des programmes dans des domaines comme la gestion des ressources naturelles et la gouvernance. De nombreuses idées fausses persistent également sur l’utilisation et l’interprétation du codage, ainsi que sur ce qui constitue un changement transformateur, une exigence pour un projet EG3. Comme les critères du cadre de codage de l’égalité des genres (EG) d’AMC n’évaluent les projets que pour leur contribution potentielle à l’égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes et des filles au stade de la proposition, les efforts déployés par les partenaires des projets approuvés avant la PAIF pour renforcer cette orientation, même avec les changements positifs qui en résultent pour les femmes et les filles, ne sont pas reflétés dans le codage EG.

Version texte

La figure montre les relations entre les anciens domaines thématiques d'Affaires mondiales Canada et les nouveaux domaines d'action du FIAP.

- L'ancien domaine thématique « Croissance économique durable » (petites entreprises, secteur extractif) est directement lié au domaine d'action de la FIAP « Croissance au service de tous ».

- L'ancien domaine thématique « Sécurité alimentaire » (agriculture, nutrition, SMNE) a été divisé en trois domaines d'action de la FIAP : « Croissance au service de tous », « Dignité humaine » et « Environnement et action pour le climat ».

- L'ancien domaine thématique « Promotion de la démocratie » (fédéralisme, renforcement institutionnel) est directement lié au domaine d'action de la FIAP « Gouvernance inclusive ».

Tous ces domaines sont liés au domaine d'action transversal de la FIAP « Égalité des genres et renforcement du pouvoir des femmes et des filles ».

Intégration totale de l’EG (exercices 2013-14 à 2019-20)

Version texte

Spécifique : 3 %

Intégrée : 46 %

Limitée : 28 %

Aucune : 22 %

Intégration de l’EG par WGM (exercices 2013-14 à 2019-20)

Version texte

Spécifique : 4 %

Intégrée : 55 %

Limitée : 15 %

Aucune : 26 %

Adaptabilité

Facteurs touchant la réactivité et l’adaptabilité

Bonnes pratiques pour améliorer l’efficacité des équipes

Afin de relever les défis communs liés à la rotation du personnel, le Programme de l’Éthiopie a établi un système de partage des rôles et des responsabilités et de bonnes pratiques de gestion de l’information entre l’administration centrale et la mission. Des notes détaillées de passation des fonctions et des produits de breffage évolutifs liés à tous les domaines des programmes clés ont également contribué à cet égard. Le Programme a également développé des outils utiles pour la supervision et la coordination des programmes, notamment une cartographie complète des projets de tous les secteurs. Des séances de planification annuelles avec des pratiques de planification intégrée, soutenues par des spécialistes du PSAT, ont également été utiles pour améliorer la coordination. Elles ont été soutenues par des analyses thématiques et des études de préfaisabilité afin de garantir l’alignement sur les besoins et les priorités de la programmation.

En raison de l’importance de l’Éthiopie pour la programmation canadienne de l’aide internationale et de son rôle dans la région, la mission a l’habitude d’avoir de fréquentes visites de haut niveau. Bien que souvent exigeantes en termes de temps et de compétences particulières, ces visites ont été considérées comme de bonnes occasions de briser les cloisonnements entre le développement, le commerce et la diplomatie.

Le soutien continu aux programmes phares du gouvernement éthiopien et la participation active au Groupe d’aide au développement ont contribué à faire du Canada un partenaire de confiance en Éthiopie.

Le soutien financier et technique que le Canada apporte depuis longtemps aux programmes phares du gouvernement éthiopien, en particulier le PPMP et le Programme de croissance agricole, a jeté les bases d’un véritable dialogue politique et a permis de positionner le Canada comme un partenaire de confiance en Éthiopie. La participation active au Groupe d’aide au développement (GAD) a également aidé le Canada à coordonner son action et à parler d’une seule voix, avec d’autres pays donateurs aux vues similaires, vis-à-vis du gouvernement éthiopien.

L’enregistrement obligatoire des projets et le suivi permanent par les fonctionnaires du gouvernement ont contribué à faire de l’Éthiopie un partenaire actif dans la programmation et l’appropriation locale des résultats.

Conformément aux principes d’efficacité de l’aide, le gouvernement éthiopien a adopté une position ferme dans la supervision de la coopération au développement. Les consultations bilatérales annuelles du Canada ont été importantes pour garantir l’alignement de la programmation sur les priorités et les besoins de l’Éthiopie. La nécessité pour les partenaires d’enregistrer les projets auprès des fonctionnaires au niveau régional et local a également contribué à garantir l’alignement sur les priorités, à soutenir la coordination, la surveillance et la participation de plusieurs parties prenantes par les principaux fournisseurs de services, en plus de promouvoir l’appropriation locale des résultats.

Afin d’adapter la programmation aux besoins des bénéficiaires, de nombreux partenaires d’exécution ont travaillé par l’intermédiaire d’organisations partenaires locales et de services d’extension.

En raison de la vaste étendue géographique de l’Éthiopie et des énormes variations dans l’agroécologie et les moyens de subsistance, ainsi que de sa diversité linguistique et ethnique, la programmation ne peut pas adopter une approche unique. De nombreux partenaires de mise en œuvre étaient présents dans plus d’une région et dans de multiples endroits au sein d’une même région. Afin de combler les différences régionales et de cibler la programmation en fonction des besoins des bénéficiaires, plusieurs partenaires ont travaillé par l’intermédiaire d’organisations et de fournisseurs de services locaux. CANGO, un réseau bien établi d’ONG canadiennes travaillant en Éthiopie, a été un important forum d’échanges sur les défis de la programmation, les leçons apprises et les meilleures pratiques, tout comme ce fut le cas des réunions régulières organisées par l’ambassade avec les partenaires canadiens.

Le Canada a eu peu d’occasions de soutenir les récentes réformes économiques et politiques.

Au cours de la période d’évaluation, le budget du Programme de l’Éthiopie était largement consacré à la programmation pluriannuelle élaborée à l’appui de sa stratégie nationale 2013-18. Cette situation, combinée aux obstacles communs aux entreprises liés à la longueur des processus d’approbation et de passation des marchés, a rendu difficile la mise en place rapide de projets visant à répondre aux nouvelles priorités et possibilités associées aux nouvelles réformes économiques et politiques du gouvernement éthiopien. Le nouveau financement au cours de la période était principalement lié aux engagements en matière de SDSR et au programme VLF, à l’exception d’un soutien récemment approuvé pour les prochaines élections. Vers la fin de la période d’évaluation, plusieurs projets ayant récemment pris fin ou arrivant à leur terme, le Programme de l’Éthiopie a commencé à examiner comment aligner la programmation future sur le programme de réforme actuel du gouvernement éthiopien, tout en s’appuyant sur les réussites et les enseignements actuels.

Résultats

Agriculture

L’agriculture représente près de 45 % du PIB et emploie 85 % de la population. La majorité des personnes travaillant dans l’agriculture sont de petits exploitants agricoles ayant de faibles niveaux d’intrants en capital. Le secteur agricole est confronté à des défis permanents liés à la disponibilité des terres, à la désertification et à la dégradation due à la surpopulation, au changement climatique et à l’accès limité aux marchés pour les producteurs ruraux, dont près de 50 % sont des femmes.

L’agriculture a continué d’être un axe majeur de la programmation canadienne en Éthiopie.

L’agriculture représentait 24 % de tous les décaissements des programmes en Éthiopie pendant la période d’évaluation, selon le code sectoriel du OCDE-CAD. La programmation a été conçue pour soutenir les objectifs de l’AGP, en mettant fortement l’accent sur la promotion de la recherche et des nouvelles technologies pour introduire des cultures nouvelles et améliorées; le renforcement des compétences et des connaissances des agriculteurs en matière de pratiques agricoles plus productives et plus résistantes au climat; la diversification des moyens de subsistance; et le renforcement de la participation des agriculteurs aux chaînes de valeur agricoles. Outre l’assistance technique au gouvernement éthiopien, la programmation a également contribué au renforcement des capacités dans le secteur agricole de manière plus générale, en travaillant avec certaines institutions d’enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) pour moderniser leurs programmes d’études et en introduisant une approche sensible à la dimension de genre. Le soutien du Canada a également contribué à l’adoption d’une approche participative de développement et de gestion de l’irrigation dans toutes les régions, ainsi qu’à l’irrigation et au drainage de 20 436 hectares de terres, au bénéfice de plus de 71 000 utilisateurs d’eau.

L’aide aux petits exploitants agricoles a contribué à accroître la productivité et les revenus des ménages, mais elle est restée localisée en raison de la faiblesse des chaînes de valeur et des liens avec le marché.

La majorité des bénéficiaires du projet étaient des petits exploitants agricoles dans les communautés rurales. Au cours de la période d’évaluation, l’accent a été mis davantage sur le soutien aux ménages dirigés par des femmes, car il existe encore plusieurs obstacles à l’accès des femmes aux ressources productives, comme la terre, les finances, l’irrigation, les intrants modernes et la technologie adaptée à leurs besoins. Cela reste un domaine d’aide essentiel.

La programmation a contribué à améliorer la productivité en encourageant l’innovation et en aidant les producteurs à élargir leur activité exclusive de culture de céréales. De nouvelles variétés de semences ont été introduites, ainsi que des cultures qui peuvent être récoltées plusieurs fois par an. Les agriculteurs ont commencé à cultiver des légumes et à vendre du bétail, des œufs, des produits laitiers, du miel et d’autres produits de plus grande valeur. Cela a contribué à augmenter les revenus des ménages. Par exemple, le projet Autosuffisance alimentaire des agriculteurs de CARE a contribué à augmenter les revenus des ménages participants, qui sont passés d’une moyenne de base de 362 $ à 614 $. Les ménages dirigés par des femmes ont connu une amélioration encore plus importante, passant de 284 $ à 564 $. Les programmes agricoles canadiens visaient également à améliorer la résilience des ménages d’agriculteurs au changement climatique et à la nutrition. Il s’agissait notamment d’adopter des pratiques agricoles plus efficaces et plus résistantes au climat, par exemple l’agriculture de conservation et les exploitations verticales. De nouvelles cultures qui résistaient mieux aux stress climatiques ou avaient une valeur nutritionnelle plus élevée que les cultures traditionnelles ont aussi été introduites. Le succès de ces efforts a toutefois été mitigé; dans certains cas, la viabilité commerciale de ces nouvelles cultures était douteuse compte tenu de la demande limitée du marché et de la faible adhésion des pouvoirs publics.

Bien que plusieurs réussites aient été observées, une grande partie de l’impact est restée localisée en raison de la faiblesse persistante des chaînes de valeur et des liens avec le marché, à laquelle s’ajoute une capacité d’augmentation limitée. La diversité des besoins géographiques et la vulnérabilité continue aux événements liés au climat ont également touché la durabilité des interventions.

Photo:

Photo d’une femme devant une pile de sacs de riz.

Fikradis Getnet, une productrice de riz de 42 ans de Woreta, dans la région d’Amhara, a reçu une formation dans le cadre du projet Chaînes de valeur pour la croissance. Elle a ainsi pu accroître ses connaissances en matière de transformation et de commercialisation du riz, ce qui lui a permis de développer des liens commerciaux avec Addis-Abeba.

Crédit photo : MEDA

Résultats

Sécurité alimentaire

Le Programme de protection des moyens de production (PPMP)

Le gouvernement éthiopien a lancé le PPMP en 2005 en tant que programme de protection sociale destiné aux ménages souffrant d’insécurité alimentaire. Le PPMP soutient chaque année environ 8 millions de ménages en situation d’insécurité alimentaire par des transferts de nourriture ou d’argent. En contrepartie, les bénéficiaires participent à des activités de travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre, comme la construction de routes, de barrages ou la plantation d’arbres. Les évaluations ont montré que le programme a contribué à améliorer la sécurité alimentaire des ménages et dans certains cas, à atténuer ou à éviter les crises humanitaires.

Le soutien de longue date du Canada au PPMP a contribué aux priorités de développement de l’Éthiopie et a soutenu les populations vulnérables dans les districts touchés par l’insécurité alimentaire.

Le Canada a contribué directement à la conception du PPMP, et a également été l’un des plus grands pays donateurs depuis sa création. Le PPMP représente le plus grand investissement du programme d’aide au développement bilatéral de l’Éthiopie, représentant 37,7 % de tous les décaissements du WGM, les fonds étant acheminés par la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies vers les fonds communs multidonateurs destinés au PPMP. Bien que le Canada ait contribué à promouvoir une plus grande attention à l’égalité des genres en lien avec le PPMP par sa participation au GAD, il reste difficile d’attribuer des résultats spécifiques liés aux contributions canadiennes à des programmes multidonateurs non affectés. Cependant, le Canada a soutenu la phase III du PPMP de manière ciblée avec un projet de renforcement des capacités techniques des fonctionnaires, qui a été bien accueilli et qui comprenait l’intégration de la dimension de genre. D’ici la fin 2021, on estime que le Canada aura versé 491,6 millions de dollars au PPMP. Si le soutien du Canada au PPMP a permis d’aider les plus pauvres et les plus vulnérables dans de nombreux districts touchés par l’insécurité alimentaire, le programme n’étend pas ses services aux réfugiés résidant dans le pays.

Bien qu’il soit considéré comme un projet modèle de protection sociale en Afrique, le PPMP a connu des difficultés à atteindre certains de ses objectifs.

Le PPMP a contribué de manière notable à renforcer la résilience des ménages aux chocs. Toutefois, l’objectif déclaré de faire en sorte que les bénéficiaires du PPMP puissent « réussir » le programme a été difficile à atteindre. Les sécheresses récurrentes, les mauvaises récoltes et l’augmentation des prix ont contribué à replonger certains bénéficiaires dans l’insécurité alimentaire. Pour améliorer les perspectives de pouvoir réussir le programme, la phase IV du PPMP a inclus un volet « moyens de subsistance » comportant une formation et un accès au financement pour aider les ménages pauvres à augmenter leurs revenus. Au bout du compte, ce volet n’a pas répondu aux attentes. En raison du sous-financement, très peu de bénéficiaires ont pu participer, et ceux qui l’ont fait ont hésité à contracter des microprêts en raison de leur vulnérabilité inhérente. Une étude récente du gouvernement éthiopien et de la FAO a révélé que sur les plus de 315 000 ménages qui ont achevé le volet « moyens de subsistance » du PPMP IV, seuls 14 % ont réussi le programme.

Des projets complémentaires ont permis d’établir des liens importants entre l’agriculture, la nutrition et l’accès au financement, ce qui est étroitement lié aux objectifs du PPMP.

Des projets comme Autosuffisance alimentaire des agriculteurs et le Programme régional de sécurité alimentaire de Benishangul-Gumuz ont été complémentaires au PPMP en ciblant les communautés souffrant d’insécurité alimentaire grâce à une combinaison d’activités liées à la production alimentaire, à l’amélioration de la nutrition, à l’accès au financement et aux moyens de subsistance. L’accent mis sur la création et le renforcement de groupes au niveau communautaire, le renforcement des capacités des fonctionnaires et le soutien à leur collaboration pour relever des défis communs ont permis de renforcer l’appropriation locale. Les projets ont également permis de sensibiliser les populations à l’amélioration des pratiques agricoles, à la nutrition, à la protection de l’environnement, à l’égalité des genres et à la gestion des risques de catastrophes. Une attention particulière a également été accordée à la lutte contre les obstacles liés au genre et aux tabous alimentaires.

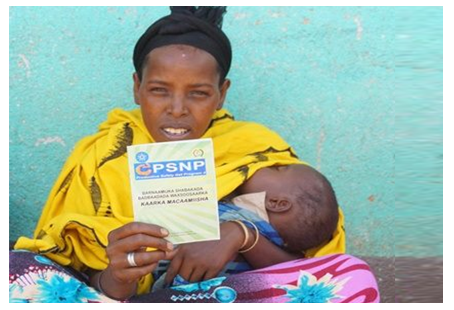

Photo:

Femme avec un bébé tenant un dépliant du PPMP.

Crédit photo : L’ambassade du Canada en Éthiopie Facebook

Résultats

Nutrition, SMNE et WASH

Il existe des liens étroits entre la nutrition, la santé de la mère et du nouveau-né, et l’eau et l’assainissement en Éthiopie. Ce sont des questions particulièrement importantes pour les femmes et les enfants. Selon l’UNICEF, 28 % des décès d’enfants sont associés à la sous-nutrition. La diarrhée tue 70 000 enfants éthiopiens chaque année, et près de 39 % des ménages ruraux pratiquent encore la défécation en plein air.

Des interventions complémentaires en matière de nutrition, de SMNE et de WASH ont contribué à améliorer la santé globale des femmes et des enfants.

L’Éthiopie était un pays prioritaire pour les engagements de financement dans le cadre de l’initiative de Muskoka sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants (SMNE), avec des programmes soutenus par les trois principaux secteurs de programmes d’AMC (WGM, KFM et MFM) qui établissent souvent des liens étroits entre l’amélioration de la nutrition, la SMNE et WASH. La programmation canadienne a contribué à améliorer la nutrition des mères et des enfants grâce à une alimentation complémentaire et à des micronutriments, notamment en fournissant des suppléments de vitamine A à plus de 3 millions d’enfants. Elle a également permis à 365 000 enfants de recevoir un traitement contre la malnutrition aiguë. La formation sur la diversité alimentaire et la productivité agricole a permis aux ménages d’acquérir les connaissances nécessaires pour augmenter et diversifier leur consommation d’aliments sains, améliorant ainsi les scores de diversité alimentaire des participants à l’AGP II de 24 %, et de 70 % chez les enfants.

La programmation a permis d’accroître l’utilisation des services pour la SMNE et d’améliorer la qualité des soins dans les établissements de santé gérés par le gouvernement.

L’Éthiopie est remarquable pour avoir atteint ses Objectifs du Millénaire pour le développement, à savoir la réduction de la mortalité maternelle et des enfants de moins de cinq ans. Plusieurs projets ont été menés dans le cadre du système de santé existant afin d’améliorer la qualité des soins aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Il s’agissait notamment d’interventions du côté de l’offre, comme encourager le report du clampage du cordon ombilical, l’allaitement maternel exclusif et le renforcement des capacités des sages-femmes. La programmation visait également à accroître la demande de services pour la SMNE, avec plusieurs projets faisant état d’une augmentation du nombre de femmes accouchant en toute sécurité dans des établissements de santé avec un personnel qualifié. Dans certains cas, ce nombre est passé de 36 % à 60 %. Les difficultés persistantes à augmenter la fréquentation des contrôles prénataux peuvent être en partie attribuées au manque de routes rurales et à la distance à parcourir pour se rendre dans les établissements de santé. Cependant, ces difficultés étaient aussi liées à des facteurs sociodémographiques et aux rôles traditionnels dans les ménages. Les stratégies d’atténuation consistaient à encourager les hommes à accompagner leur femme lors des visites médicales et à impliquer davantage les hommes et les garçons dans les tâches ménagères. La durabilité a également été une préoccupation pour les interventions en matière de SMNE, en particulier dans les zones rurales où les installations sanitaires et les services d’extension continuent de dépendre du soutien des donateurs.

Les projets ont contribué à accroître l’accès à l’eau potable et à améliorer l’assainissement.

Un certain nombre de projets ont amélioré l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires, en construisant des points d’eau dans les collectivités et les établissements de santé. Par exemple, les systèmes d’approvisionnement en eau installés par les projets INSPIRE de Save the Children et GROW de Care bénéficient à plus de 215 000 personnes. L’extension des installations WASH a contribué à réduire la défécation en plein air. Par exemple, le projet Amélioration de la sécurité alimentaire des mères et des enfants de l’UNICEF a aidé plus de 36 000 ménages à construire des latrines, ce qui a permis à près de 500 villages d’être déclarés « sans défécation en plein air ».

Photo:

Deux jeunes filles éthiopiennes se lavant les mains.

Plusieurs organisations canadiennes ont travaillé ensemble pour améliorer la prestation des services de santé aux femmes et aux jeunes enfants, notamment Children Believe et Amref dans le cadre du projet conjoint de l’initiative Canada-Afrique pour réduire la mortalité des mères, des nouveau-nés et des enfants (CAIA-MNCM).

Crédit photo : Children Believe

Résultats

Croissance économique

Malgré un taux de croissance élevé du PIB, le secteur privé éthiopien est contraint par plusieurs facteurs. Il s’agit notamment de la faiblesse du système financier, de la pénurie de devises étrangères, de l’accès limité aux intrants et de la complexité des réglementations et des systèmes fiscaux. Le plan d’action pour la création d’emplois de l’Éthiopie estime que 14 millions d’emplois devront être créés entre 2020 et 2025 pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail et les personnes actuellement au chômage.

La programmation liée à la croissance économique a contribué à créer de nouvelles occasions d’affaires et d’emploi. L’accent mis sur l’esprit d’entreprise a profité aux jeunes et aux femmes en particulier.

La programmation de la croissance économique du Canada était axée sur la création de possibilités d’emplois non agricoles, en particulier pour les hommes et femmes jeunes. La programmation a contribué à la création de milliers de nouvelles entreprises et d’emplois en offrant de la formation et du capital de démarrage. Par exemple, avec le projet Entrepreneuriat et croissance des entreprises pour la jeunesse de DOT, la programmation a également permis de développer des « compétences non techniques » pour les jeunes grâce à de la formation, des réseaux, des possibilités de mentorat et des événements « femmes en affaires ». Outre la formation de dizaines de milliers de jeunes éthiopiens, le projet a contribué à la création de plus de 5 900 nouvelles entreprises, dont 63 % étaient détenues par des femmes. La plupart des efforts de création d’emplois se sont concentrés sur les micro et petites entreprises, avec un ou quelques employés seulement. Bien que ces entreprises aient constitué des points d’entrée importants pour les femmes et les jeunes, leur potentiel de création d’emplois et de revenus à grande échelle est resté limité jusqu’à présent. Un état d’esprit axé sur la croissance fait toujours défaut, lié à un climat d’investissement médiocre et à un environnement commercial peu propice au maintien de cette pratique.

La programmation a contribué à un meilleur accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, ce qu’on appelle le « maillon intermédiaire manquant ».

La programmation a contribué à mettre les participants en contact avec différentes sources de financement, allant des petits groupes d’épargne communautaires ou des institutions de microfinance aux banques et à des sources de financement plus innovantes, comme le réseau d’investisseurs providentiels du projet Accélérer la croissance des entreprises de RENEW. Les participants ont également développé des compétences en gestion financière pour gérer correctement les fonds. Plusieurs projets ont réussi à améliorer l’accès des femmes au financement, notamment le Programme de développement de l’entrepreneuriat féminin de la Banque mondiale, qui a accordé des prêts commerciaux d’une valeur de 42 millions de dollars à plus de 2 500 femmes. Le projet Chaînes de valeur pour la croissance économique de MEDA a utilisé un partenariat novateur en matière de risque de crédit avec la Bunna Bank pour compenser une partie du risque perçu associé à la fourniture de crédit aux femmes.

Photo:

Employés d’usine qui cousent.

Desta PLC est une entreprise de confection qui a reçu le soutien d’investisseurs providentiels liés au projet Accélérer la croissance des entreprises de RENEW; 90 % de ses employés sont des femmes, et l’entreprise vise à faire en sorte que 5 à 10 % de sa main-d’œuvre soit constituée de personnes handicapées.

Crédit photo : L’ambassade du Canada en Éthiopie Facebook

Le climat d’investissement en Éthiopie reste difficile. Les contributions du Canada à l’environnement favorable ont été largement concentrées dans le secteur des ressources naturelles.

Même si le Canada a contribué à la création d’emplois, les conditions de croissance du secteur privé en Éthiopie demeurent difficiles. Cela est particulièrement vrai en dehors des grandes villes, où l’agriculture reste le principal moyen de subsistance. Le GTP II de l’Éthiopie a déterminé le secteur extractif comme une source potentielle d’emplois non agricoles. La programmation a contribué à créer un environnement favorable à l’exploitation minière en introduisant des programmes de formation technique et professionnelle, ainsi qu’un nouveau système de cadastre minier qui rationalise les données et les réglementations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux. Au-delà du secteur minier, le soutien à la Société financière internationale a contribué à la rationalisation des systèmes d’imposition et d’enregistrement des entreprises.

Résultats

Égalité des genres et renforcement du pouvoir des femmes et des filles

L’Éthiopie dispose d’un cadre juridique et politique solide pour l’égalité des genres, et les conditions se sont améliorées au cours de la dernière décennie. Néanmoins, il existe des disparités persistantes dans la participation à la population active, l’accès aux ressources et la représentation politique des femmes. Les mariages d’enfants, précoces et forcés (MEFP), les mutilations génitales féminines (MGF) et d’autres formes de violence fondée sur le genre sont très répandues dans plusieurs régions, souvent liés à des normes sociales et à des pratiques traditionnelles.

Les partenaires existants ont accueilli la PAIF et ont modifié leurs projets en cours pour mieux se concentrer sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

Une grande partie de la programmation au cours de la période d’évaluation a été élaborée avec l’égalité des genres comme thème transversal. L’adoption de la PAIF a donné une impulsion au renforcement de la perspective de genre dans tous les programmes. De nombreux partenaires ont choisi de revoir la conception de leurs projets pour non seulement mettre davantage l’accent sur les femmes et les filles, mais aussi pour rendre les activités plus accessibles et plus inclusives. Ils ont notamment révisé les critères d’inscription afin de mieux inclure les femmes, en veillant à ce que les possibilités de formation soient bien situées et à ce que des services de garde d’enfants soient offerts.

Les projets ont contribué à créer ou à améliorer les possibilités économiques pour les femmes et à faciliter leur participation à des activités génératrices de revenus.

Des possibilités économiques nouvelles ou améliorées pour les femmes ont été créées grâce à des programmes ciblés, comme le Programme de développement de l’entrepreneuriat féminin de la Banque mondiale, et grâce aux efforts d’autres projets de croissance économique visant à soutenir spécifiquement les femmes. Des efforts ont également été déployés pour introduire des technologies susceptibles de renforcer la participation des femmes dans l’agriculture. Par exemple, le soutien du Canada à l’AGP II a permis l’introduction de plus de 70 technologies sensibles au genre qui ont permis aux agricultrices d’économiser du temps et du travail.

Il reste des défis à relever pour parvenir à des changements plus transformateurs en matière d’égalité des genres, notamment en ce qui concerne la SDSR et la VSFG.

Le résultat le plus souvent rapporté au cours de la période d’évaluation a été la sensibilisation accrue des ménages à l’égalité des genres. Certains changements de comportement ont également été notés au niveau des ménages, comme une augmentation du partage des tâches, une amélioration des relations et une communication plus ouverte entre les époux participants. L’approche de la famille modèle sur le plan du genre pour aider à évaluer la répartition des responsabilités du ménage, introduite par le projet SMIS, a ensuite été approuvée par le bureau régional de l’agriculture des Nations, nationalités et peuples du Sud (SNNP).

Le soutien du Canada à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR) en est encore aux premières années de sa mise en œuvre, mais il y a déjà eu quelques contributions prometteuses pour réduire les MEPF, les MGF et d’autres formes de violence sexuelle et fondée sur le genre (VSFG), en plus du soutien multidimensionnel aux victimes. Cependant, étant donné l’ampleur des problèmes d’égalité des genres en Éthiopie et les obstacles qui subsistent pour l’inclusion sociale, économique et politique des femmes et leur accès aux ressources, il est encore difficile de réaliser des changements transformateurs pour les femmes et les filles. La durée des projets est souvent insuffisante pour répondre pleinement aux normes sociales connexes, qui varient souvent d’une région à l’autre. Le travail avec des alliés, notamment les chefs religieux et traditionnels et d’autres agents de changement dans un cadre communautaire, a été considéré comme une bonne pratique. Toutefois, l’évaluation a relevé une lacune dans la prise en compte de certaines des causes économiques sous-jacentes à nombre de ces pratiques et des attentes suscitées par les interventions, car il existe peu de liens avec les possibilités d’emploi pour les femmes et hommes jeunes dans les régions où les projets ont lieu, en particulier dans les zones rurales.

Photo:

Des femmes utilisant des outils de désherbage rotatif pour s’occuper de leurs cultures de riz.

Le projet Solutions axées sur le marché pour améliorer les moyens de subsistance de MEDA a introduit des outils de désherbage rotatif afin de réduire le temps et l’effort physique nécessaires aux femmes pour s’occuper de leurs cultures de riz.

Crédit photo : MEDA

Résultats

Gouvernance et droits de la personne

L’Éthiopie a adopté un système de fédéralisme ethnique, divisé en 9 régions. Depuis 1991, le parti au pouvoir est traditionnellement composé d’une coalition multiethnique de partis politiques. La nomination du premier ministre Abiy en 2018 a conduit à des réformes économiques et politiques qui sont considérées comme une menace par les régions politiquement dominantes et riches en ressources. Les appels à plus d’indépendance et la montée des tensions politiques ont entraîné une augmentation de la violence, repoussant à de nombreuses reprises les élections prévues.

Le soutien canadien contribue à façonner un nouveau modèle de partage des revenus entre les régions dans le système fédéral éthiopien fondé sur l’ethnicité et à renforcer le service public.