Vol PS752

Le long chemin vers la transparence, la responsabilité et la justice

Rapport du conseiller spécial auprès du premier ministre

Décembre 2020

Préface

Ce sont les familles qui comptent le plus

J’ai éprouvé, tout comme de très nombreux Canadiens, des sentiments d’horreur, de chagrin et d’indignation à l’annonce, en janvier dernier, de l’horrible catastrophe aérienne survenue en Iran, au cours de laquelle un avion de ligne ukrainien (vol PS752) a été abattu par des missiles iraniens, faisant 176 victimes innocentes, dont 138 ayant des liens avec le Canada. J’ignorais alors que le premier ministre Trudeau me demanderait d’aider le gouvernement du Canada à réagir à cette tragédie bien canadienne. Cette mission s’est avérée être l’une des plus difficiles et des plus émouvantes que j’aie entreprises.

Les familles des victimes sont au cœur de cette tragédie. J’ai eu le privilège de rencontrer à plusieurs reprises différents groupes d’entre elles – virtuellement, pour la plupart, à cause de la pandémie de COVID-19. Cependant, chaque rencontre est profondément émotionnelle, car la souffrance et le chagrin des familles sont réels et indélébiles. Les familles racontent leur histoire personnelle. Elles décrivent leurs proches, aujourd’hui disparus. Elles pleurent le riche potentiel humain si cruellement ruiné. Elles posent des questions. Elles aspirent à connaître la vérité. Ce contexte constitue une puissante motivation pour les Canadiens à rechercher obstinément la transparence, la responsabilité et la justice dont ces familles ont besoin et qu’elles méritent.

Ce faisant, nous nous souvenons également avec respect et affection des familles des victimes d’autres catastrophes aériennes internationales, en particulier le vol 182 d’Air India. L’appareil a été détruit par un acte de terrorisme en 1985 qui a coûté la vie à 280 Canadiens, notre pire bilan à ce jour. Nous pensons aussi au vol 302 d’Ethiopian Airlines qui s’est écrasé en 2019 en raison des défaillances catastrophiques en matière de sécurité de l’appareil Max 8, qui a fait 18 victimes canadiennes, notre tragédie aérienne la plus récente avant celle du vol PS752. Je me suis entretenu avec certaines des familles de ceux qui ont péri dans ces autres catastrophes, et il est évident qu’elles sont encore en deuil. Leur douleur reste viscérale. Chaque vie était si précieuse. Chaque famille a été meurtrie à jamais. Notre pays doit admettre les lacunes de nos réponses à ces tragédies précédentes et s’assurer que les leçons essentielles sont prises à cœur, en particulier dans notre réponse aux besoins des familles des victimes.

Quant au vol PS752, les responsables iraniens ont d’abord nié tout méfait, mais une fois mis en présence de preuves irréfutables, ils ont tardivement admis leur responsabilité dans ce simulacre mortel et se sont engagés à mener une enquête en bonne et due forme en accord avec les normes internationales et à assurer une indemnisation sans égard à la nationalité des victimes. Il s’agit d’un bon point de départ. Cependant, compte tenu des événements des onze derniers mois et d’autres cas d’avions civils abattus ailleurs dans le monde (voir annexe A), nous devons nous armer d’une détermination et d’une persévérance à toute épreuve pour parvenir à un résultat convenable pour les familles. Le Canada ne doit jamais se laisser décourager.

Le dossier du vol PS752 est complexe et difficile pour plusieurs raisons. Premièrement, le bilan des morts était accablant. En plus de l’Iran, les victimes provenaient de cinq autres pays : le Canada, l’Ukraine, la Suède, l’Afghanistan et le Royaume-Uni. Parmi les personnes ayant un lien avec le Canada figuraient des citoyens canadiens (dont certains étaient également citoyens iraniens), des résidents permanents, des étudiants et des visiteurs, tous en route vers le Canada. L’histoire de chaque victime est différente. Les circonstances de chaque famille sont uniques. Le fil conducteur dans tous les cas est le traumatisme et le chagrin d’avoir perdu des êtres chers d’une manière aussi insensée et tragique aux mains de l’armée iranienne.

Deuxièmement, les besoins humains des familles des victimes du vol PS752 ont nécessité des réponses diversifiées et complexes de la part du gouvernement du Canada et d’autres intervenants, faisant appel au savoir-faire et à l’autorité de plus d’une douzaine de ministères et d’organismes fédéraux, ainsi qu’à des éléments de coordination avec des provinces et municipalités dans tout le pays, des participants du secteur privé (comme des banques et des compagnies d’assurance), des universitaires et des organismes auxiliaires, comme la Croix-Rouge. La collaboration nécessaire était complexe et doit être constante.

Troisièmement, la nature internationale de cette catastrophe signifie que plusieurs pays aux intérêts, perspectives et systèmes juridiques différents s’intéressent à la manière dont le dossier sera finalement résolu, et donc une prise de décision multilatérale n’est jamais simple. Le cadre juridique applicable repose sur des conventions internationales de longue date (voir annexe B) dont tous les pays touchés sont signataires, ainsi que sur des principes généraux du droit international coutumier et le droit interne des pays touchés. Ce cadre complexe ne se prête pas aisément à des issues rapides. En particulier, des frustrations naissent lorsque la cause d’une catastrophe aérienne est une activité militaire du pays dans lequel cette catastrophe s’est produite. En raison de la souveraineté et de l’égalité des États, l’auteur finit par être chargé de l’enquête. Lorsque ce pays est dépourvu d’une autorité d’enquête de l’aviation civile indépendante et d’un système judiciaire transparent, il y aura inévitablement des doutes quant à l’impartialité, à l’objectivité et à la légitimité.

D’autres préoccupations découlent de la lenteur des démarches pour procéder à la lecture du contenu des enregistreurs de bord du vol PS752. Les procédures recommandées exigent que ce travail se fasse « sans tarder » et les neuf semaines écoulées auraient permis de le faire avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne limiter les déplacements. Au final, il a fallu plus de six mois, ce qui a exacerbé l’angoisse et a entaché la crédibilité. De surcroît, l’Iran a refusé au Canada de désigner un représentant accrédité pour l’enquête, ce qui nous aurait fourni une plus grande connaissance de première main. Au lieu de cela, bien que nous ayons subi le plus grand nombre de pertes de vie, notre rôle officiel dans l’enquête sur la sécurité s’est cantonné à celui d’observateur.

Quatrièmement, le Canada n’a plus d’ambassade ni d’ambassadeur en poste à Téhéran depuis 2012, alors les relations diplomatiques sont limitées. Notre démocratie occidentale fondée sur les droits de la personne, l’état de droit, l’indépendance des enquêtes et du pouvoir judiciaire, la régularité de la procédure, la transparence et la responsabilité est contraire aux valeurs du régime iranien. L’Iran est reconnu dans le droit canadien comme un État soutenant le terrorisme. La force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et plusieurs autres organes substituts sont répertoriés dans notre Code criminel comme des entités terroristes. Tout dialogue est donc empreint d’aléas.

Qu’à cela ne tienne, le premier ministre du Canada l’a dit sans équivoque : ce sont les familles qui comptent le plus. Et le Canada ne connaîtra de répit tant que nous n’aurons pas obtenu les réponses et les mesures dont ces familles ont besoin et qu’elles méritent.

À cette fin, ma mission de conseiller spécial a débuté le 31 mars, avec trois objectifs :

- aider le premier ministre, les différents ministres, les secrétaires parlementaires et la fonction publique à répondre aux besoins et aux attentes des familles endeuillées, notamment en matière de justice et d’indemnisation;

- déterminer les meilleures pratiques et le cadre opérationnel le plus efficace pour faire face aux catastrophes d’aviation civile internationale qui concernent le Canada, afin que les futurs gouvernements aient des orientations à suivre en cas de crise similaire;

- offrir des conseils sur la manière de prévenir de telles catastrophes – en promouvant la Stratégie sur la sécurité aérienne du Canada, annoncée par le premier ministre en février dernier, et en s’appuyant sur le travail effectué par les Pays-Bas à la suite de l’abattage en 2014 de l’avion qui effectuait le vol MH17 de la Malaysia Airlines.

D’emblée, j’ai constaté qu’une base solide étayait déjà un effort pangouvernemental pour la réponse du Canada à la catastrophe du vol PS752. Un groupe de travail à temps plein formé par Affaires mondiales Canada était en interaction directe avec tous les autres ministères et organismes concernés. Ce groupe assume le rôle de coordination à l’échelle du gouvernement – joué initialement par le Bureau du Conseil privé – et prend les devants pour communiquer avec les familles et comprendre leurs difficultés individuelles, leurs préoccupations communes et les progrès globaux du Canada relativement à trois piliers : transparence, responsabilité et justice. Ce travail essentiel se poursuit. Il en va de même pour le rôle de sensibilisation que joue le Canada dans le monde au moyen d’un Groupe international de coordination et d’intervention (Groupe de coordination) créé par les cinq pays touchés. Ce groupe a commencé à collaborer, à la suggestion du Canada, immédiatement après la catastrophe. Estimant que les faits penchent fortement en notre faveur, le but collectif des pays du Groupe de coordination consiste à recourir au droit international et au système international fondé sur des règles pour s’assurer que l’Iran soit tenu pour responsable et que justice soit faite. Nous ne ménagerons aucun effort à cet égard.

J’ai tiré profit, particulièrement au début, mais aussi tout au long de ma mission, de séances d’information détaillées et de communications ininterrompues du Bureau du Conseil privé, du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, d’Affaires mondiales Canada, de Transports Canada, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Justice Canada, du ministère de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes, du Centre de la sécurité des télécommunications, de Sécurité publique Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, de l’Agence des services frontaliers du Canada et de Patrimoine canadien. Je leur en suis reconnaissant.

Les ministres Champagne, Garneau, Mendicino, Blair et d’autres, ainsi que les secrétaires parlementaires Alghabra et Oliphant, ont toujours été énergiques et serviables. Des centaines de fonctionnaires dévoués ont rempli leurs fonctions – et bien plus – avec beaucoup de compétence et d’empathie. En outre, les membres de notre Parlement – de tous les partis – ont montré leur soutien aux familles par des résolutions parlementaires unanimes (voir annexe C).

Je tiens également à remercier les nombreuses autres personnes qui ont généreuses de leur temps et de leurs conseils, notamment Payam Akhavan, éminent juriste international; Thomas Juneau, observateur et analyste de l’Iran; Craig Forcese , professeur de droit de la sécurité nationale à l’Université d’Ottawa; Bob Rae et Irwin Cotler, mes anciens collègues parlementaires et sages conseillers; Ted Zarzeczny, juge à la retraite de Saskatchewan; Stan Kutcher, sénateur (Nouvelle-Écosse), expert en matière de deuil et de traumatisme; Barbara Hall conjointement avec la campagne Canada Strong; Heidi Illingworth, ombudsman fédérale des victimes d’actes criminels; Larisa Galadza, envoyée du Canada en Ukraine; Andriy Shevchenko, ambassadeur d’Ukraine au Canada et auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal); et une équipe de fonctionnaires néerlandais ayant acquis une vaste expérience lors de la gestion de la catastrophe du vol MH17.

Les familles elles-mêmes ont aussi été une source importante de conseils et d’informations que le Canada recueille et évalue dans le cadre de ses engagements à chercher la vérité. De nombreuses familles doutent des explications fournies par l’Iran jusqu’à présent. L’Iran a d’abord nié toute implication étatique ou militaire. Les autorités ont rapidement déblayé le lieu de l’écrasement. Le téléchargement des enregistreurs de bord (les « boîtes noires ») aurait pu être fait « sans tarder » en janvier ou février ou au début mars, mais ce n’a pas été le cas. Les preuves pertinentes n’ont pas été complètement divulguées. L’identité des auteurs présumés et la procédure à suivre pour les déférer à la justice sont entièrement secrètes. Des membres des familles, tant au Canada qu’en Iran, ont été menacés et harcelés. Des questions cruciales sur l’enchaînement exact des événements et la prise de décision restent sans réponse, tout comme les enquêtes sur la manière dont cet espace aérien dangereux a pu être laissé ouvert à la circulation civile.

Aux fins de clarification, le Canada enquête sur trois fronts :

- le Bureau de la sécurité des transports du Canada, qui est un organisme indépendant, examinera et commentera le rapport final d’enquête sur la sécurité de ses homologues iraniens lorsqu’il sera publié, signalant toute lacune, le cas échéant;

- la GRC continuera d’aider ses homologues en Ukraine dans les enquêtes criminelles concernant le vol PS752 dans ce pays; elle continuera également d’enquêter sur les incidents de harcèlement, d’intimidation et d’ingérence étrangère au Canada;

- une équipe canadienne d’examen et d’évaluation médico-légale recueille et analyse les informations, les preuves et les renseignements disponibles pour permettre au Canada d’établir, au mieux de sa capacité, la véritable chronologie des événements qui ont entraîné l’écrasement de l’avion et de reconnaître les responsables.

Le Canada poursuivra également sans relâche sa collaboration avec le Groupe international de coordination et d’intervention en vue de tenir l’Iran pour responsable de l’abattage de l’avion qui effectuait le vol PS752 et d’assurer une certaine forme de justice en s’efforçant d’obtenir des réparations intégrales de l’Iran pour les victimes, leurs familles en deuil et les États touchés. Le Canada s’engage également à exprimer ses préoccupations sur ce qui est arrivé au vol PS752 dans toutes les tribunes internationales appropriées afin de faire écho à l’angoisse des familles, à prévenir la répétition des conditions et comportements qui ont rendu le ciel de Téhéran si dangereux ce matin fatidique.

En ce qui concerne la rédaction de ce rapport, je tiens à exprimer ma gratitude personnelle à une solide équipe de fonctionnaires particulièrement coopératifs et serviables, notamment ceux du Bureau du Conseil privé et d’Affaires mondiales Canada : Vincent Rigby, Mike MacDonald, Michelle Cameron, Jeff Yaworski, Beth Champoux, Katie Fry, Rebeka Tekle et Megan Bujold. Je remercie également tout spécialement Greg Dempsey, pour sa compétence, son jugement et son travail acharné.

L’honorable Ralph Goodale, C.P.

Conseiller spécial auprès du premier ministre

Regina (Saskatchewan)

Député fédéral de la Saskatchewan pendant plus de 31 ans, Ralph Goodale possède une expérience à la fois au sein du gouvernement et de l’opposition. Il a assumé les portefeuilles ministériels de l’Agriculture, des Ressources naturelles, des Travaux publics, des Finances et de la Sécurité publique, en plus d’exercer le rôle du leader du gouvernement à la Chambre.

Table des matières

- Chapitre 1 - Qu’est-il arrivé au vol PS752? Une douloureuse tragédie canadienne

- Chapitre 2 - Le gouvernement du Canada répond... dans ses propres mots

- Chapitre 3 - Chronologie des événements et des mesures prises

- Chapitre 4 - Leçons tirées et recommandations pour l’avenir

- Chapitre 5 - Travailler pour la sécurité aérienne et des enquêtes plus crédibles

- Annexe A : Renseignements généraux sur les catastrophes dans le cadre desquelles des avions civils ont été abattus

- Annexe B : Cadre juridique international

- Annexe C : Trois résolutions adoptées unanimement par la Chambre des communes relativement au vol PS752

- Annexe D : Documents officiels concernant l’écrasement du vol PS752 produits à ce jour par l’Iran

- Annexe E : Services consulaires

- Annexe F : Liste de départs connus de l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran avant et après la tragédie du vol PS752 le 8 janvier 2020 (selon les données compilées par Transports Canada)

Chapitre 1

Qu’est-il arrivé au vol PS752? Une douloureuse tragédie canadienne.

Le Canada pleure encore la terrible perte de vies humaines subie au matin du 8 janvier 2020 lorsque le vol 752 d'Ukraine International Airlines a tragiquement été frappé au-dessus de la ville de TéhéranNote de bas de page 1.

Contrairement aux obligations légales internationalesNote de bas de page 2, des missiles sol‑air iraniens ont abattu cet avion de ligne civil, un Boeing 737-800 au comportement normalNote de bas de page 3, causant la mort des 176 passagers, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents du Canada et 53 autres personnes se dirigeant vers le Canada via Kyiv ce jour fatidique. Les autres victimes provenaient d’Iran, d’Ukraine, de Suède, d’Afghanistan et du Royaume‑Uni.

L’ampleur de la catastrophe devenant évidente – pire bilan humain canadien depuis la catastrophe aérienne du vol 182 d’Air India, en 1985Note de bas de page 4 –, le premier ministre du Canada a exprimé les condoléances de toute une nation aux familles endeuilléesNote de bas de page 5 et a mis en branle un effort pangouvernemental exhaustif visant à fournir le soutien dont ces familles auraient besoin sur le plan humain. De plus, il a exigé une enquête complète et crédible pour expliquer comment une telle tragédie pouvait survenir, et a promis que le Canada resterait mobilisé jusqu’à ce qu'on réponde aux questions cruciales et qu’une transparence, une responsabilité et une justice soient obtenues pour les famillesNote de bas de page 6.

Cette volonté de savoir se manifeste partout dans le monde. À l’initiative du Canada, cinq pays (Canada, Ukraine, Suède, Afghanistan et Royaume-Uni) travaillent en étroite collaboration au sein d’un Groupe international de coordination et d’intervention (Groupe de coordination)Note de bas de page 7. Ils ont exhorté l’Iran à mener une enquête exhaustive et transparente, et ils demanderont réparation, notamment une compensation correspondant aux normes internationales, ainsi que des réponses à de nombreuses questions cruciales. On pense par exemple à la séquence des événements et au processus décisionnel qui a mené au tir de missiles meurtriers sur un avion civil autorisé à s’envoler dans un espace aérien dangereuxNote de bas de page 8 demeuré ouvert pendant et après le lancement par l’Iran de missiles sur des cibles américaines en Iraq.

Un grand nombre de renseignements importants sur cet horrible événement demeurent inconnus du Canada, des autres nations membres du Groupe de coordination et des familles des victimes. Cet état de fait est imputable à l’Iran, qui n’a pas encore prouvé – jusqu’à présent, à tout le moins – que ses enquêtes (sécurité, violations au droit pénal ou autres) sont véritablement indépendantes, objectives et transparentes; en outre, les réponses aux questions critiques n’ont pas encore été fourniesNote de bas de page 9. Parallèlement, au lendemain de cette catastrophe et dans le but d’en éviter d’autres, une occasion est donnée au monde de réfléchir à l’efficacité de procédures et de normes internationales qui, entre autres choses, confient la direction des enquêtes aux pays qui pourraient vraisemblablement être les premiers responsables des conditions à l’origine des tragédies et accordent un statut de participation limitée aux pays qui ont parfois subi le plus de pertesNote de bas de page 10.

Sans égard à l’information manquante et aux entraves, le présent rapport tente de résumer ce que nous croyons savoir jusqu’ici.

À la fin de 2019, les montées de tension et les cycles de violence continuaient d’affecter la région où se trouvent l’Iran et la Syrie. Par exemple, le 27 décembre, des milices soutenues par l’Iran ont lancé des roquettes sur des positions occupées par les forces américaines, près de Kirkouk, en Iraq, tuant un entrepreneur américain qui fournissait des services de traduction à l’armée des États-Unis. Deux jours plus tard, les Américains ont répliqué en attaquant cinq bases de milices sur lesquelles les soupçons pesaient. La veille du jour de l’An, une manifestation pro-Iran à Bagdad s’est transformée en attaque contre l’ambassade des États-Unis. Puis, le 3 janvier, une importante attaque par drone des États-Unis près de l’aéroport de Bagdad s’est soldée par la mort d’un puissant et éminent général iranien, Qassem Soleimani, le chef des brigades al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) qui dirigeait les actions des milices contre les États-Unis et d’autres cibles. Sa mort, qui a été un fait marquant en Iran, a donné lieu à une période de deuil officiel et à des promesses de vengeance. En alerte, le monde attendait la réponse.

Cette réponse a débuté vers 2 h (heure locale) le mercredi 8 janvier. Pendant environ deux heures, plusieurs salves de missiles iraniens ont été lancées en direction de deux bases aériennes en Iraq, l’une à l’ouest de Bagdad et l’autre près d’Erbil, où les forces américaines étaient installées. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammed Javad Zarif, a qualifié ces frappes de [traduction] « mesures proportionnelles d’autodéfense selon l’article 51 de la Charte des Nations Unies…Note de bas de page 11 ».

Réagissant au danger évident de guerre ouverte dans la région, la Federal Aviation Administration (FAA) a, dans un avis officiel (NOTAMNote de bas de page 12), ordonné aux avions civils américains d’éviter une zone comprise entre la mer Méditerranée et le golfe d’Oman incluant l’ensemble du territoire iranienNote de bas de page 13. Les transporteurs aériens commerciaux d’autres pays – Canada, Australie, Singapour et autres – ont suivi la directiveNote de bas de page 14. L’Iran, qui avait placé son système de défense aérienne au niveau d’alerte élevé, était prêt pour la réplique des États-Unis, ses militaires assurant un plus grand contrôle aux procédures sur les opérations des vols civils. Des unités mobiles de lancement de missiles sol-air ont été déployées à des postes temporaires autour de TéhéranNote de bas de page 15. Toutefois, le pays n’a pas fermé son espace aérien à la circulation civile.

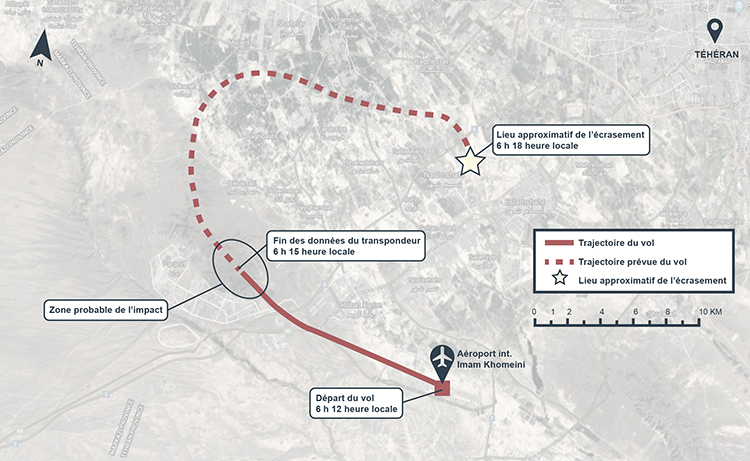

Quelques heures à peine après que l’Iran eut cessé de bombarder les positions américaines en Iraq, quelques centaines de kilomètres à l’est, l’avion effectuant le vol PS752 en direction de Kyiv était sur le point de quitter l’aéroport international Iman Khomeini (IKA) de Téhéran. Ayant obtenu son autorisation de décoller tant des autorités civiles que militaires, il s’est envolé vers 6 h 12 heure locale. Bien que le départ de l’appareil ait été retardé de près d’une heure, son décollage, son ascension en direction nord-ouest, sa vitesse, son altitude et sa trajectoire correspondaient aux attentesNote de bas de page 16. Soudainement, à 6 h 15 et à 2 400 mètres d’altitude, le transpondeur du PS752 a cessé de fonctionner. Et à 6 h 18, l’appareil s’est écrasé sur un terrain de jeu en périphérie de la ville.

De l’autre côté de la planète, dans un Ottawa en plein hiver, on était encore mardi soir, le 7 janvier.

Affaires mondiales Canada, le ministère de la Défense nationale, le Bureau du Conseil privé, le Cabinet du premier ministre (CPM) et les organismes de renseignement canadiens avaient suivi attentivement et avec une préoccupation grandissante la détérioration de la situation au Moyen-Orient. Le premier ministre était régulièrement mis au courant et consulté. Transports Canada surveillait de près les éventuelles implications pour l’aviation civile, en particulier pour Air Canada.

Dans les heures et les jours précédents, le premier ministre avait parlé à d’autres leaders, comme la chancelière allemande Angela Merkel, le secrétaire général de l’OTAN, le président du conseil européen et le roi de Jordanie pour tenter de trouver un moyen de favoriser une désescalade dans la région. Le mardi soir, des fonctionnaires avaient été réunis au Cabinet du premier ministre, en face de la colline du Parlement, pour préparer une déclaration officielle condamnant le lancement par l’Iran de missiles sur les positions américaines en Iraq. Entre autres choses, le Canada s’inquiétait de la sécurité de plusieurs centaines de Canadiens présents dans la région afin de donner une formation parrainée par l’OTAN aux forces de sécurité iraqiennesNote de bas de page 17.

Bien après 22 h (heure locale), le Centre des opérations aériennes de Transports Canada, sis au centre-ville d’Ottawa, a appris qu’un avion civil s’était écrasé près de Téhéran. Il faudrait attendre pour en savoir plus… Les renseignements qui sont arrivés progressivement durant cette terrible nuit ont révélé qu’une tragédie canadienne d’envergure venait de se produire. Si nos troupes étaient sauves, 138 des personnes ayant péri dans l’écrasement de l’avion étaient liées de près au Canada : certaines en avaient la citoyenneté, d’autres étaient résidentes permanentes, d’autres encore venaient au pays munis de visas d’étudiants et de visiteurs. Les Canadiens demanderaient l’information la plus précise, et les familles angoissées auraient besoin de soutien pour composer avec les lendemains douloureux.

Il fallait d’abord dissiper le brouillard de la catastrophe et obtenir les faits. Des employés de Transports Canada, de la Défense nationale, d’Affaires mondiales Canada et du Centre de la sécurité des télécommunications à Ottawa ont passé toute la nuit et une partie de la journée de mercredi à réunir les premiers renseignements disponibles : listes des passagers, rapports de renseignements intérieurs et étrangers, information militaire, médias publics et sociaux et données de vol des systèmes au sol et des systèmes satellitaires qui suivent la circulation aérienne civile partout dans le monde. Des contacts ont été pris avec nos alliés en Ukraine et avec le gouvernement italien, qui agit comme « puissance protectrice » du Canada en Iran (en l’absence d’une ambassade du Canada)Note de bas de page 18. Le premier ministre Trudeau a personnellement communiqué avec le président de la France Emmanuel Macron, le premier ministre Boris Johnson au Royaume-Uni, le président Donald Trump à Washington et le premier ministre de l’Australie Scott Morrison. Un premier échange a aussi eu lieu avec l’Iran pour organiser une conversation urgente entre les ministres des Affaires étrangères – premier contact direct depuis la fermeture de l’ambassade du Canada en Iran plus de sept ans auparavant.

Le même jour, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a reçu une notification officielle de la catastrophe du vol PS752 du bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs de l’Iran. Il a donc commencé son travail selon les modalités de l’Annexe 13 de la Convention de ChicagoNote de bas de page 19.

Également le mercredi, à la suite d’instructions données par le premier ministre, le Bureau du Conseil privé a amorcé la formation d’un groupe de travail d’urgence pangouvernemental chargé d’assurer une coordination du plus haut niveau parmi une douzaine de ministères et organismes fédéraux concernés. Et Affaires mondiales Canada a commencé à organiser des services consulairesNote de bas de page 20 pour les familles endeuillées, y compris celles qui, ignorant les faits, s’étaient rendues à l’aéroport international Pearson à Toronto pour accueillir des membres de leur famille censées arriver de Téhéran ce jour-là via Kyiv. Or, dans l’avion arrivant de cette ville, 138 sièges étaient vides.

Avec ses principaux ministres, des fonctionnaires de haut rang et tous les renseignements précis pouvant alors être réunis, le premier ministre a offert une séance d’information aux médias mercredi après-midi (8 janvier). Il a souligné la nécessité de déterminer la cause exacte de cette énorme tragédie canadienne à l’aide d’une enquête exhaustive et crédible, et a indiqué qu’il était trop tôt pour spéculer sur ce qui avait pu arriver. Le ministre des Transports Marc Garneau a mentionné que toutes les données disponibles laissaient croire à un décollage normal, mais qu’après celui-ci, elles s’arrêtaient soudainement, une indication que [traduction] « il s’est passé quelque chose de très inhabituel ».

Le reste de la journée et la nuit suivante, les fonctionnaires canadiens ont continué de rassembler tout ce qui pouvait alors être connu à propos du vol PS752, dont des photos et des vidéos dans le domaine public ainsi que des rapports de renseignement de sources canadiennes et alliées. La vérité s’avérait sombre. Si les médias d’information iraniens rapportaient diverses théories sur ce qui avait transpiré, une constante dans leurs reportages était le rejet de toute responsabilité de leur gouvernement – un problème de moteur ou une défectuosité technique quelconque devait être en cause, présumaient-ilsNote de bas de page 21. Mais le Canada a rapidement appris qu’il n’en était rien. Les détails ont été communiqués au premier ministre Trudeau tard dans la matinée du jeudi 9 janvier.

Peu après, dans une deuxième séance d’information aux médias en autant de jours, le premier ministre a annoncé que, sur la foi de renseignements fiables provenant de différentes sources et d’autres faits analysés depuis mercredi, le gouvernement canadien avait conclu que l’avion effectuant le vol PS752 avait bel et bien été abattu par des missiles sol-air iraniens. La nécessité d’une enquête exhaustive, crédible et approfondie était maintenant encore plus criante. Le premier ministre a également indiqué que le ministre des Affaires étrangères Francois-Philippe Champagne avait communiqué avec son homologue iranien (tard la veille) pour exprimer l’indignation du Canada et insister pour que celui-ci ait un accès immédiat à l’Iran pour assurer des services consulaires aux familles des victimes, participer à l’identification des morts et participer à une enquête.

Le premier ministre a continué de communiquer avec les leaders du monde. Pendant cette journée de jeudi, il s’est entretenu avec le président d’Ukraine Volodymyr Zelenskyy, le premier ministre de Suède Stefan Löfven, de Suède, le premier ministre des Pays‑Bas Mark Rutte et (pour une deuxième fois) le président de la France Emmanuel Macron. L’Ukraine, pays de la compagnie aérienne et ami indéfectible du Canada, serait un partenaire crucial dans toute enquête sur le vol PS752. La Suède, à l’instar du Canada, pleurait ses morts. La France apportait une assistance technique. Et les Pays-Bas, autre grand ami, avaient une importante expertise à offrir en raison de son enquête de sécurité ayant fait l’objet de beaucoup d’éloges sur l’abattage du vol MH017 de la Malaysian Airlines dans l’Est de l’Europe en 2014.

Également en ce jeudi 9 janvier, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en collaboration avec différents services de police locaux du pays, a entrepris le difficile et délicat travail d’informer officiellement les familles de la perte d’êtres chers. Et à Affaires mondiales Canada, le ministre Champagne a commencé à rassembler ses homologues d’Ukraine, de Suède, d’Afghanistan et du Royaume-Uni dans le but de créer le Groupe international de coordination d’intervention, qui a été officiellement annoncé dans les cinq capitales le lendemain, le vendredi 10 janvierNote de bas de page 22.

Il était près de minuit le 10 janvier quand on a appris à Ottawa que l’Iran avait finalement admis, contrairement à ce qu’il avait prétendu jusqu’ici, que l’avion ne s’était pas écrasé en raison d’un incendie de moteur ou d’une défaillance mécanique. En effet, le président du pays, Hassan Rouhani, venait de déclarer sur Twitter que [traduction] « … des missiles tirés en raison d’une erreur humaine ont entraîné le terrible écrasement de l’avion ukrainien et la mort de 176 personnes innocentes.Note de bas de page 23 » Il a parlé de [traduction] « grande tragédie et d’erreur impardonnable », et a promis que les enquêtes se poursuivraient et que des poursuites seraient intentées. Aucune explication n’a été donnée sur la raison pour laquelle cette information avait été retenue pendant trois jours, celle-ci ayant été connue instantanément des commandants du CGRI responsables de l’espace aérien de Téhéran le matin de la catastrophe.

Le samedi 11 janvier, la volte-face de l’Iran diffusée, le premier ministre Trudeau s’est entretenu directement avec le président Rouhani pour exprimer la profonde douleur ressentie par le Canada et la colère qu’inspirait dans le pays cette terrible perte de vies causée par l’Iran, et pour manifester nos vives attentes d’une enquête crédible donnant lieu à une transparence, une reddition de comptes et une justice pour les familles ainsi que de réparations prévues par le droit international.

Entre-temps, à partir du 10 janvier et pendant toute la fin de semaine suivante, des enquêteurs du BST et des membres de l’Équipe permanente de déploiement rapide du Canada se sont rendus en Turquie, en route vers l’Iran, pour commencer le travail d’enquête et la prestation de services consulaires avec l’aide de l’ambassade du Canada à Ankara et l’ambassade d’Italie à Téhéran. Après quelques retards à la frontière, tous étaient arrivés à Téhéran le 13 janvier.

Pendant ses six jours à Téhéran, l’équipe du BST a eu plusieurs rencontres avec des représentants du bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs de l’Iran; elle a visité le lieu de l’écrasement (mais seulement après qu’il eut été considérablement vidé de son contenu) et a examiné les débris de l’appareil à l’endroit où ceux-ci avaient été transportésNote de bas de page 24. Les reportages diffusés par les médias immédiatement après la catastrophe ont permis de constater que des douzaines de véhicules et de membres du personnel d’urgence, des militaires et des membres du public étaient présents sur les lieux. L’efficacité des mesures de sécurité n’était pas clairement visible. Des photos non vérifiées mais éloquentes des médias ont montré que des bulldozers étaient à l’œuvre sur le lieu dès le 10 janvierNote de bas de page 25. L’Iran a déclaré que les « boîtes noires » de l’avion, c’est-à-dire l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage et l’enregistreur de données de vol, avaient rapidement été récupérées. Ce fut une bonne nouvelle, mais malgré les obligations énoncées à l’annexe 13 de l’OACI de télécharger et d’analyser les enregistrements « sans délai », il a fallu plus de six mois pour que cela survienneNote de bas de page 26.

Après son travail à Téhéran, l’équipe du BST a eu deux journées de rencontres à Kyiv avec le bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs d’Iran et le bureau national d’enquêtes sur les accidents aériens d’Ukraine. Parallèlement, la GRC était arrivée en Ukraine le 14 janvier pour établir avec l’ambassade du Canada à Kyiv et ses homologues ukrainiens la portée d’une collaboration relativement à une enquête criminelle. Ce même jour, un expert des enquêtes sur les accidents de Transports Canada est aussi arrivé à l’ambassade du Canada à Kyiv pour offrir une expertise technique aux autorités de l’aviation civile ukrainienne et aux lignes aériennes du pays. Le déploiement de Transports Canada s’est terminé à la fin janvier. Le déploiement de la GRC a été suspendu temporairement le 13 mars en raison de la COVID-19, mais le travail de la GRC et du procureur général de l’Ukraine en vue d’obtenir la vérité au sujet du vol PS752 est maintenant repris.

En soutien aux familles endeuillées et dans l’intérêt de la sécurité de l’aviation civile mondiale, le Canada n’a eu de cesse de réclamer une enquête complète et crédible sur les questions de sécurité techniques et les responsabilités criminellesNote de bas de page 27.

Les règles internationales prévoient que des entités équivalentes à notre BST réalisent une enquête de sécurité menée par des experts, et que la direction et le contrôle effectif de cette enquête sont confiés au pays où est survenue la catastrophe, l’Iran en l’occurrenceNote de bas de page 28. Une telle enquête de sécurité porte sur les causes techniques (y compris les facteurs humains et organisationnels); elle n’aborde pas la question de la responsabilité ou du blâmeNote de bas de page 29. Les questions criminelles doivent être traitées en vertu des lois de chacun des pays. Puisque les lieux sont sous son contrôle, la majeure partie de la preuve et les témoins relève de sa charge, tout comme la capacité pratique d’identifier et d’interroger les suspects. En somme, l’Iran a la pleine maîtrise de toute enquête criminelle directe et des poursuites pouvant en découler. Le monde a été informé que jusqu’à six Iraniens ont été accusés de certaines infractions liées à la destruction du vol PS752 et aux 176 morts, mais rien n’a été dit sur l’identité de ces personnes, ce qu’elles auraient fait, leur niveau de responsabilité, la preuve utilisée contre elles, la nature de leur défense et le processus judiciaire exact par lequel leur culpabilité ou innocence est ou sera déterminée.

Cette situation soulève des préoccupations évidentes de crédibilité, de conflits d’intérêts et de manque de transparence et de responsabilité, particulièrement à la lumière de l’aveu par l’Iran que ce sont ses propres militaires – nommément le CGRI – qui ont tiré les missiles ayant abattu cet avion commercial innocent qui avait obtenu toutes les autorisations de décoller des autorités militaires et civiles iraniennes. La partie responsable fait enquête sur elle-même, principalement en secret, ce qui n’inspire pas confiance.

Les inquiétudes sont particulièrement élevées en raison de la perturbation et de la contamination rapides du site de l’écrasement, du long délai précédant le téléchargement des boîtes noires et du harcèlement et de l’intimidation de certaines familles des victimes : interventions à des services funèbres, conservation d’effets personnels, communications inquiétantes, traques, détentions, interrogations, etc. Dans la même veine, les médias canadiens ont obtenu l'enregistrementNote de bas de page 30 d’un appel téléphonique fait à un membre d’une famille vivant au Canada par un haut fonctionnaire iranien, qui reproche à son interlocuteur d’avoir été critique de l’Iran sur les médias sociaux. Certaines parties de la conversation pourraient être interprétées comme des menaces. Le fonctionnaire laisse entendre que l’espace aérien iranien est demeuré ouvert pendant la période en cause pour éviter que l’horaire des vols soit perturbé ou que les Américains soupçonnent l’activité militaire des Iraniens.

En plus de l’enquête de sécurité indépendante du BST menée en vertu de la Convention de Chicago et de l’aide apportée par la GRC dans l’enquête criminelle de l’Ukraine, le Canada a mis en place une équipe d’expertise et d’analyse judiciaires chargée de répertorier et d’examiner tous les renseignements et éléments de preuve liés au vol PS752 afin de fournir au gouvernement du Canada des évaluations et des avis experts sur la valeur probante de ces informations, leur signification, leur crédibilité et l’intégrité du processus par lequel ils ont été obtenusNote de bas de page 31.

En ce qui concerne l’enquête de sécurité dirigée par le bureau iranien d’enquête sur les accidents d’aéronefs, le Canada attend le rapport final. Jusqu’ici, l’organisme a publié son avis original de catastrophe et quatre rapports provisoires subséquentsNote de bas de page 32. Ceux‑ci, dont les conclusions n’ont pas été appuyées par des éléments de preuve précis jusqu’ici, ont laissé entendre que c’est un long enchaînement d’erreurs humaines et d’autres déficiences qui a causé le tir malavisé de missiles iraniens sur l’un avion effectuant le vol PS752 le matin du 8 janvier. On espère que le rapport final du bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs de l’Iran exposera davantage de faits et de preuves.

De façon générale, l’explication donnée par l’Iran jusqu’ici se compose des éléments suivants :

- La mise au niveau d’alerte élevé du système de défense aérienne de l’Iran a entraîné le déploiement par le CGRI d’unités mobiles de lancement de missiles à des postes temporaires autour de Téhéran;

- Une erreur de 107 degrés a été commise par l’opérateur dans l’alignement vers le nord d’une unité mobile de défense aérienne située à une certaine proximité de l’aéroport IKA, ce qui a entraîné une erreur directionnelle majeure;

- Pendant toute la présence de l’unité à cet endroit, ni l’opérateur, ni son centre de commandement n’ont apparemment détecté des problèmes d’alignement, près d’un tiers du compas de sa position;

- Peu importe les systèmes d’identification (vision nocturne, vidéo, radar ou autres) qui pourraient avoir été disponibles ou fonctionnels, l’opérateur a apparemment été incapable de distinguer les appareils amis des appareils ennemis dans le ciel de la capitale iranienne;

- Il y avait un bris de communication entre l’opérateur et son centre de commandement, pour une certaine période, notamment au moment exact où l’avion s’est envolé;

- L’opérateur a confondu un avion à réaction commercial de 40 mètres décollant et s’éloignant dans une trajectoire ascendante d’est en ouest et un appareil ou un missile menaçant se rapprochant dans une trajectoire descendante d’ouest en est;

- L’opérateur a, de façon indépendante, décidé de lancer deux missiles sol-air en direction de l’avion, une violation directe des procédures selon lesquelles il est strictement interdit de faire feu sans l’autorisation du centre de commandement;

- Toutes ces erreurs et défaillances réunies se sont soldées par la destruction du vol PS752; un nombre important d’autres avions de passagers commerciaux ont décollé de l’aéroport IKA et y sont atterris, tant avant qu’après le vol PS752, sans être attaquésNote de bas de page 33.

Compte tenu de la nature extraordinaire de la description des événements, il est compréhensible que les familles des victimes trouvent l’explication de l’Iran difficile à accepter, du moins jusqu’à présent. Pour éliminer les doutes et apaiser l’anxiété, il incombe lourdement à l’Iran de se montrer complètement transparent dans sa manière d’appuyer ses explications par des preuves crédibles et convaincantes, ce qu’il n'a pas encore fait.

Il est également compréhensible que la communauté de l’aviation civile internationale puisse être préoccupée, entre autres, par le bon fonctionnement du système de défense aérienne de l’Iran; ses mécanismes de sécurité intégrée; la formation et la compétence de ses opérateurs et de ses commandants; le risque de comportements aberrants; l’interface défaillante entre les opérations aériennes militaires et civiles de l’Iran; les procédures (si elles existent) utilisées pour avertir les propriétaires et les exploitants d’avions commerciaux d’activités militaires; et la qualité du processus menant à la décision de garder l’espace aérien du pays ouvert durant et immédiatement après des hostilités militaires ou en prévision de celles-ci. Dans les circonstances, selon les renseignements que l’on a obtenus jusqu’à maintenant, on constate des indications d’incompétence, d’imprudence et de mépris pour la vie d’innocents. Il appartient à l’Iran de répondre à ces interrogations de façon ouverte et convaincante, sous peine de risquer une absence totale de confiance internationale dans sa capacité à assurer un espace aérien sécuritaire.

Si la communauté internationale n’est pas entièrement informée et satisfaite relativement aux événements exacts qui se sont produits le matin du 8 janvier dans le ciel de Téhéran, sur les raisons pour lesquelles les choses se sont déroulées ainsi et sur les mesures apportées pour éviter une répétition, des inquiétudes concernant la sécurité aérienne dans la région subsisteront, ainsi que des doutes permanents à l’égard des responsables.

Quelques grandes questions pour lesquelles le monde doit avoir des réponses complètes et honnêtes

Gestion de l’espace aérien et processus décisionnel du 8 janvier 2020

- Dans sa planification des attaques balistiques contre des secteurs occupés par les Américains en Iraq au matin du 8 janvier, l’Iran a-t-elle tenu compte des importants corridors de trafic aérien commercial qui croiseraient la trajectoire prévue des missiles? Quelles mesures ont été prises pour avertir les propriétaires et exploitants d’appareils commerciaux du monde entier?

- À partir du moment où l’Iran a commencé son lancement de missiles sur des positions américaines en Iraq le matin du 8 janvier, quelle est la séquence complète et exacte des événements et des décisions – civile et militaire (y compris le CGRI) – qui ont affecté le vol PS752? Comment les autorités civiles et militaires ont-elles communiqué ensemble pendant tous ces événements? Y a-t-il eu des conflits ou des défaillances de communication? Laquelle des autorités a pris la décision finale d’autoriser le décollage de l’avion? Quels facteurs ont-ils été pris en considération?

- Compte tenu de la hausse soutenue des tensions dans la région, de l’augmentation des hostilités, du fait que l’Iran venait tout juste de tirer des missiles vers les bases américaines en Iraq et du niveau d’alerte élevé des défenses aériennes iraniennes lié à une réplique américaine, qu’a fait l’Iran pour évaluer la pleine étendue des risques pour l’aviation commerciale en activité dans son espace aérien? Quel processus préside à la décision de fermer ou de laisser ouvert cet espace? Qui prenait part au processus? La fermeture de l’espace a-t-elle été demandée ou proposée par quiconque? Qui a pris la décision finale? Quel raisonnement a soutenu la décision de laisser l’espace aérien ouvert en dépit des risques?

- Après avoir décidé de ne pas fermer son espace aérien, malgré les risques, de quel système les autorités iraniennes disposaient-elles pour informer les propriétaires et les exploitants des avions civils des risques dans la région et pour leur permettre de juger eux-mêmes s’il était sécuritaire de faire voler des avions dans l’espace aérien iranien? Quelle information a été transmise exactement aux propriétaires ou exploitants du vol PS752 et des autres vols entrants et sortants? A-t-il été mentionné que l’aéroport IKA faisait l’objet d’une surveillance par des unités de défense aérienne (ADU) mobiles pouvant lancer des missiles sol-air?

- Quel système les autorités iraniennes avaient-elles pour informer les opérateurs d’ADU mobiles de l’identité des avions civils atterrissant à l’aéroport IKA ou décollant de celui-ci afin que ces appareils ne soient pas confondus avec des cibles hostiles par ces opérateurs?

- Comment la déconfliction des structures de commandement et des mécanismes de contrôle civils et militaires était-elle effectuée de sorte que de l’information complète et exacte soit transmise aux propriétaires et aux exploitants des avions civils ainsi qu’aux opérateurs d’ADU? Est-ce que ce sont les mêmes processus de déconfliction en vigueur aujourd’hui ou ont-ils été changés?

Système de missiles ADU et compétence des opérateurs

- Quels étaient les mécanismes de sûreté intégrée techniques et humains en vigueur au regard du système de missiles SA-15b pour assurer le mouvement, le positionnement, l’alignement et la configuration appropriés de chaque unité et pour prévenir les erreurs d’identification des cibles ou l’engagement erroné avec un appareil civil? Ces mécanismes de sûreté intégrée sont-ils encore en place aujourd’hui ou ont-ils été remplacés par d’autres?

- Quel type de formation est-elle donnée et quelles procédures sont en vigueur pour que les opérateurs d’ADU – y compris celui qui a tiré sur le PS752 – possèdent les habiletés et la compétence nécessaires pour faire leur travail de façon sécuritaire et éviter de causer des préjudices aux avions civils?

- Quel est l’élément précis lié à l’avion effectuant le vol PS752 qui a convaincu l’opérateur d’ADU qu’il s’agissait d’un missile hostile qui s’approchait et qui devait être détruit?

- Compte tenu du ciel occupé au-dessus de Téhéran le matin du 8 janvier, l’opérateur d’ADU qui a tiré le missile ayant détruit l’avion ou tout autre opérateur d’ADU a-t-il pris pour cible un autre avion civil après l’avoir confondu avec une cible hostile? Dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises pour corriger la situation?

- Qui est l’opérateur d’ADU qui a lancé les missiles qui ont détruit l’avion du vol PS752? Quels sont son âge, sa formation, son expérience, son rang, son niveau de compétence et son statut actuel? D’autres personnes ont-elles travaillé avec cet opérateur au sein de l’ADU? Qui sont-elles?

Commandement et contrôle

- Quelles étaient les procédures explicites de commandement et de contrôle selon lesquelles l’opérateur d’ADU identifiait une cible, l’authentifiait et obtenait l’approbation pour faire feu sur elle? Quelles étaient les attributions exactes de chaque participant dans la chaîne de commandement? Quels étaient leurs systèmes de communication? En quoi précisément chacun d’eux ont-ils défailli, et pourquoi? Des changements ont-ils été apportés?

- Existait-il ou existe-t-il des encouragements ou des incitations, explicites ou implicites, pouvant inciter un opérateur d’ADU à violer les procédures et à tirer avant d’en avoir reçu l’autorisation?

- Qui, dans la chaîne de commandement militaire, assume la responsabilité ultime pour cette catastrophe? Qui étaient les commandants qui avaient sous leurs ordres l’opérateur d’ADU qui a tiré sur le vol PS752? Quels sont leur âge, leur formation, leur expérience, leur rang, leur niveau de compétence et leur statut actuel, et de qui relèvent-ils?

Responsabilité et enquête de l’Iran

- Le gouvernement de l’Iran a qualifié ce « terrible écrasement » de « grande tragédie » et d’« erreur impardonnable ». À la lumière de ce constat, qui au sein du gouvernement du pays assume la responsabilité politique de la destruction de l’avion et la mort de 176 personnes innocentes?

- Étant donné la certitude que le vol PS752 a été abattu par les propres militaires de l’Iran, pourquoi a-t-il été décidé de confier entièrement à l’interne (aux autorités iraniennes) les enquêtes criminelles et de sécurité nécessaires au lieu de déléguer ces responsabilités à des tiers externes impartiaux, comme cela a été fait dans des circonstances semblables?

- À quel moment l’ADU mobile utilisé pour tirer sur le vol PS752 a-t-il été positionné à proximité de l’aéroport IKA? Quelle position exacte occupait-elle? À quel moment a-t-elle été retirée de cette position? Où se trouve-t-elle maintenant? Est-elle encore en état de constituer un élément de preuve?

- Pourquoi l’avion a-t-il décollé à environ 6 h 12 (heure locale) au lieu de 5 h 15 comme le prévoyait l’horaire? Quand l’embarquement des passagers a-t-il commencé et fini? Des passagers ou membres d’équipage sont-ils descendus de l’appareil avoir y être montés? Y a-t-il des passagers confirmés qui ne se sont pas présentés pour l’embarquement? Qu’a fait l’Iran pour examiner cet ADU?

- Étant donné l’utilisation à grande échelle de la technologie cellulaire pour communiquer dans des situations d’urgence ainsi que pour prendre des photos et filmer, quelles mesures a-t-on prises pour déterminer si des passagers ou membres d’équipage ont tenté de communiquer avec des personnes au sol ou ont pris des photos ou filmé des vidéos pendant ces moments désespérés entre le premier impact de missile et l’écrasement? Des téléphones cellulaires, des caméras ou des enregistreurs vidéo ont-ils été retrouvés sur le lieu de l’écrasement? Où sont-ils maintenant?

- Quelle analyse technique a-t-elle été effectuée sur les restes de l’appareil pour déterminer s’il a été endommagé par un ou deux missiles? S’il a été frappé par deux missiles, à quel endroit l’a-t-il été dans chaque cas et avec quelle ampleur? Et quels dommages supplémentaires ont-ils été causés par l’impact au sol?

- Comment et pourquoi a-t-il été décidé d’annoncer avec trois jours de retard que l’avion avait été abattu par les militaires iraniens?

Alors que le Canada attend des réponses définitives à ces questions essentielles (ainsi qu’à d’autres) – et des faits tangibles appuyant ces réponses – pour s’assurer que l’Iran a été aussi transparent et exhaustif que possible dans son enquête sur la catastrophe du vol PS752, la réponse du Canada aux familles des victimes nécessite une action concertée sur plusieurs fronts.

Dans tous les cas où des membres des familles disent être menacés ou harcelés en personne, par téléphone ou en ligne, la police canadienne et les organismes de sécurité nationaux doivent enquêter et faire un suivi. Le gouvernement du Canada voit d’un très mauvais œil la perpétration de telles agressions au pays. Selon les faits, le harcèlement, l’intimidation, les menaces, le discours haineux, le terrorisme et l’ingérence étrangère constituent des infractions figurant dans le Code criminel et dans d’autres lois qui doivent engager des poursuites dans la pleine mesure permise par la loi. Par ailleurs, la GRC et le Service canadien du renseignement de sécurité peuvent développer, avec les communautés et les organismes irano-canadiens de tout le pays, une résilience locale et nationale qui contribuera à prévenir ces agissements commis contre les familles endeuillées.

Dans les jours et les semaines suivant immédiatement la catastrophe, des déplacements d’urgence entre le Canada et l’Iran ont dû être organisés pour les familles. Affaires mondiales Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada ont fourni de l’aide à cet égard. Dans les mois ultérieurs, des problèmes d’immigration et de visa ont été résolus. Le gouvernement a adopté une position de facilitation pour offrir du soutien et des orientations alors que les familles géraient leurs exigences de voyage. On continue de s’attaquer aux problèmes, sans relâche.

Par l’entremise du Groupe international de coordination et d’intervention, le Canada collabore avec tous ses partenaires lésés dans le but de négocier des réparations conformes au droit international. L’Iran a commis des actes illégaux sur le plan international. Il doit offrir des mesures de réparation complètes aux parties touchées, y compris les membres les plus proches des victimes et des pays touchés. Les pays membres du groupe de coordination souhaiteront également une description entière et franche de ce qui s’est vraiment passé, des assurances que ces événements ne se reproduiront jamais (y compris des mesures préventives concrètes) et des excuses officielles.

Le Canada se lance dans ce processus les yeux grands ouverts et paré à toute éventualité, et toutes ses options demeurent possibles. En cas d’échec des négociations, le Canada continuera de demander transparence, responsabilité et justice par l’entremise de tous les forums internationaux pertinents : Organisation des Nations Unies, Organisation de l’aviation civile internationale, Cour internationale de Justice, etc. Ces mesures seront bien entendu menées dans l’intérêt des familles en deuil et des nations lésées, mais elles sont aussi essentielles à la sécurité de l’aviation civile internationale.

Enfin, à l’approche du premier anniversaire de cette horrible catastrophe, le gouvernement du Canada doit veiller à ce que les personnes qui ont péri à bord du vol PS752 soient commémorées. Nous devons aussi honorer les vies précieuses perdues dans d’autres catastrophes aériennes, comme celles du vol 182 d’Air India et du vol 302 d’Ethiopian Airlines. Ces personnes étaient toutes – et sont encore – profondément aimées de leur famille. Elles représentaient un énorme potentiel humain pour le Canada, voire le monde. Elles ne seront jamais oubliées.

Chapitre 2

Le gouvernement du Canada répond… dans ses propres mots

Au cours des derniers mois, en travaillant sur la réponse du gouvernement à la perte tragique du vol PS752, j’ai eu maintes occasions d’examiner de plus près la façon dont les élus et les fonctionnaires ont géré cette crise majeure, douloureuse et continue. Trois constats s’imposent :

- Dès le début, la tragédie du vol PS752 a reçu toute l’attention du gouvernement aux plus hauts échelons;

- Une stratégie pangouvernementale a contribué à assurer une exhaustivité, une cohésion et une efficacité maximales;

- Les besoins et les attentes des familles des victimes ont été au cœur du travail du gouvernement, et le sont toujours.

Le premier ministre, les ministres et les secrétaires parlementaires se sont engagés intensément et personnellement dès les premiers instants – en prenant des décisions et en fournissant une orientation –, mais ils ont été épaulés solidement par une grande équipe de fonctionnaires. Ces équipes m’ont raconté de façon éloquente à quel point les fonctionnaires ont été touchés en plein cœur par l’énormité de la situation, l’angoisse qu’elle a générée et les besoins humains qu’elle a exposés. Et elles ont relevé le défi avec brio.

Une façon de bien saisir ce qu’ils ont fait consiste à lire leur propre compte rendu afin d’obtenir un aperçu de ce qui s’est passé pendant les heures et les jours fatidiques qui ont suivi la tragédie, et de comprendre le déroulement des événements par la suite. Leur récit donne une idée des questions fondamentales abordées et du savoir-faire requis pour accomplir le travail. Ces récits comportent sans doute des conseils pratiques pour tout futur gouvernement qui pourrait devoir faire face à une tragédie semblable.

Le préambule

David Morrison, conseiller du premier ministre en matière de politique étrangère et de défense, agissait comme conseiller à la sécurité nationale et au renseignement après du premier ministre, en décembre 2019. M. Morrison raconte les jours fatidiques qui ont précédé l’écrasement du vol PS752 :

« Pour moi, la chronologie commence à la fin décembre 2019, avec les événements qui ont mené à la tragédie. Le 27 décembre, nous avons appris qu’une base aérienne iraquienne dans la province de Kirkouk avait été attaquée à la roquette, action qui a fait des blessés et un mort parmi les troupes américaines. Ce soir-là, j’ai reçu un appel du Cabinet du premier ministre, et je me souviens qu’on m’a dit : ça commence. »

Bien avant le jour fatidique du 8 janvier, la sous-ministre d’Affaires mondiales Canada, Marta Morgan, et son équipe portaient toute leur attention sur les événements dans la région.

« Pendant la période des fêtes, la situation en Iran et en Iraq nous a tenus occupés, surtout après l’élimination du général Soleimani, le 2 janvier. Nous surveillions de très près ce qui se passait et tentions de comprendre les répercussions sur le monde et nos gens sur le terrain. »

Le 7 janvier, le temps était anormalement doux à Ottawa : la température étant légèrement au-dessous de zéro et le sol était recouvert d’une mince couche de neige qui avait commencé à tomber après le coucher du soleil.

Une faible neige tombait dans la rue Sparks lorsque le sous-ministre de Transports Canada, Michael Keenan, a quitté le bureau. Il était au gymnase quand il a reçu un appel urgent. Il raconte la discussion :

« Le téléphone sonne et c’est le personnel de la Sécurité qui m’annonce que l’Iran a mené une frappe balistique et que d’autres actions militaires sont possibles. Après une discussion avec la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, notre équipe a appris que cette dernière était sur le point de diffuser un NOTAM, un avis à ses transporteurs aériens leur indiquant qu’ils ne devraient pas voler dans l’espace aérien de l’Iran ou de l’Iraq. Selon les conventions internationales, chaque pays est responsable de son propre espace aérien, donc, normalement, c’est l’Iran qui aurait dû signaler qu’elle était en voie de diffuser un NOTAM, mais elle ne l’a pas fait. »

Des responsables de Transports Canada ont ensuite communiqué avec Air Canada, seule ligne aérienne du pays à offrir des vols dans cette région, et les représentants de l’entreprise ont confirmé qu’ils prenaient déjà des mesures pour détourner leurs vols de la zone dangereuse. Même si seuls les transporteurs américains sont tenus de respecter les NOTAM de la FAA, Air Canada, WestJet et les autres transporteurs du Canada suivent régulièrement ces avis concernant l’espace aérien étranger. M. Keenan mentionne :

« J’ai transmis l’information sur ces événements au ministre Garneau [des Transports], et il a été convenu que la population devait être mise au courant des circonstances le plus rapidement possible, ce qui a été fait à 23 h 55, à OttawaNote de bas de page 34. »

Cette nuit-là : « Une tragédie hautement canadienne »

David Morrison se souvient de cette soirée :

« Nous étions dans le Cabinet du premier ministre, tentant de comprendre ce qui s’était passé en Iraq, et discutions d’une possible déclaration au sujet de la frappe iranienne. Il se faisait déjà très tard lorsqu’on a annoncé aux informations qu’un avion s’était écrasé dans la région, mais à ce moment il n’y avait aucun lien avec le Canada. Je suis parti du bureau vers 2 h du matin, et quelques heures plus tard, à mon réveil, on annonçait aux informations qu’on avait à faire à une tragédie bien canadienne. »

Le sous-ministre Keenan a commencé à recevoir les premiers comptes rendus au sujet du vol PS752.

« Vers 23 h cette nuit-là, j’ai reçu le premier compte rendu annonçant qu’un avion s’était écrasé en Iran. Parce que nous savions que cela s’était passé en zone de conflit, il semblait peu probable qu’il s’agisse d’une coïncidence. J’ai immédiatement demandé à mon équipe de commencer à travailler à l’acquisition de renseignements de navigation commerciale par satellite à préparer un premier rapport pour le lendemain matin. Les systèmes de navigation peuvent donner des renseignements vraiment importants, comme l’altitude et la direction des avions, ainsi que la vitesse dans les instants précédant un écrasement. Nous étions donc déterminés à recueillir autant de renseignements que possible pendant la nuit. »

Adam Foulkes, du Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada, travaillait ce soir-là :

« C’est peu après minuit que nous avons commencé à comprendre qu’un transporteur aérien ukrainien en provenance d’Iran s’était écrasé peu après le décollage. J’ai immédiatement communiqué par téléphone avec nos ambassades à Ankara et à Kyiv pour demander des renseignements au sujet de la liste de passagers de l’avion. Pas plus de 2 h 30 plus tard, aux environs de 2 h 30, l’ambassade à Kyiv m’a rappelé. Je n’oublierai jamais le choc que j’ai ressenti quand on m’a dit que des dizaines de Canadiens figuraient sur la liste des passagers à bord de ce vol. Il me semble que ce n’est pas beaucoup plus tard que les premiers appels des familles touchées par la tragédie ont commencé à entrer. »

Ce matin-là : « Tant de personnes extraordinaires »

La sous-ministre Morgan décrit comment l’annonce de la tragédie lui est parvenue :

« J’ai appris en fin de soirée [le 7 janvier] qu’un avion de ligne civil s’était écrasé, mais ce n’est que le lendemain matin que nous avons pleinement compris que cet avion, effectuant le vol Téhéran-Kyiv, comptait en fait de nombreux passagers venant au Canada : des citoyens, des résidents permanents, des étudiants, et tant de personnes extraordinaires ayant des liens avec le Canada. »

Brent Robson, directeur des Opérations d’urgences, à Affaires mondiales Canada, raconte les difficultés propres à cet écrasement :

« Je savais ce matin-là que nous serions aux prises avec à des difficultés uniques. Dans la première liste de passagers qui a été transmise, il manquait des renseignements cruciaux, qui, normalement, auraient dû être transmis par le pays où a eu lieu l’accident (l’Iran en l’occurrence). Nous avons donc dû reconfirmer la liste de passagers à bord du transporteur auprès de notre ambassade à Kyiv. Elle a heureusement pu nous la transmettre assez rapidement. Une fois en possession de la liste, nous avons collaboré avec IRCC [Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada], l’ASFC [Agence des services frontaliers du Canada] et la GRC afin de vérifier qui exactement était à bord de l’avion et d’établir la situation quant aux victimes ayant des liens avec le Canada. »

L’équipe du sous-ministre Keenan à Transports Canada a également travaillé toute la nuit pour recueillir des données; et elle avait une première idée de l’état la situation le lendemain matin.

« Nous avons pu examiner les données du système satellitaire ce matin-là et avons constaté que tout était normal en ce qui concerne le vol PS752 jusqu’à ce que l’appareil atteigne une altitude de 8 000 pieds (2 400 mètres) et qu’il cesse soudainement de transmettre ses coordonnées. Comme un interrupteur qu’on aurait fermé, le système satellitaire a cessé de recevoir des renseignements. Nous avons commencé à réfléchir à trois possibles raisons expliquant cette situation : une fusillade, une bombe ou un accident dans la soute qui a provoqué une explosion. »

M. Keenan a immédiatement informé le ministre Garneau et ses collègues clés de ces évaluations initiales.

Le premier jour : « Prise de conscience de l’ampleur de la tragédie »

Alors qu’Affaires mondiales Canada commençait à recevoir des appels et des renseignements très tôt le matin du 8 janvier, les équipes du Ministère responsables de l’Ukraine et de l’Iran se rendaient compte de la gravité de la situation.

Alison Grant, directrice de la direction responsable des relations avec l’Ukraine :

« Nous devions parler avec les autorités ukrainiennes dès le premier jour afin d’obtenir le plus de renseignements possible au sujet de l’avion et de l’intervention immédiate. Tôt ce matin-là, nous avions organisé des appels avec le ministre des Affaires étrangères et le premier ministre. Je me souviens très bien du moment où il est apparu probable que de nombreux passagers à bord étaient des jeunes revenant au Canada pour la reprise des cours. À l’instant même, nous avons pleinement compris l’énormité de la tragédie. »

La sous-ministre Morgan raconte ses discussions avec le ministre Champagne le matin du 8 janvier :

« Notre priorité était d’aligner notre action sur celles des autres pays qui comptaient des victimes. Le ministre Champagne a discuté immédiatement par téléphone avec la Suède, le Royaume-Uni et à plusieurs reprises avec l’Ukraine. Ces contacts politiques de haut niveau continuent de nous aider dans notre intervention aujourd’hui. »

Chacun des appels a montré que tous les pays concernés devaient discuter ensemble. Mme Grant poursuit :

« Le deuxième jour [le 9 janvier], le ministre a demandé d’organiser une téléconférence réunissant tous les ministres des Affaires étrangères des pays touchés par la tragédie. Cette première téléconférence nous a permis de discuter de ce que nous dirions publiquement, de nos demandes à l’intention de l’Iran et du soutien à apporter aux familles des victimes. »

Cette première téléconférence est à l’origine du Groupe international de coordination et d’intervention (Groupe de coordination) venant en aide aux familles des victimes de l’écrasement du vol PS752.

Les premiers jours : « Les familles des victimes au cœur de nos préoccupations »

Catherine Blewett, sous-greffière du Conseil privé, a coordonné l’intervention du gouvernement du Canada à la suite de l’écrasement du vol PS752 lors des jours cruciaux qui ont suivi immédiatement la tragédie :

« Mon rôle était de m’assurer de réunir les bonnes personnes, et que le Canada s’appuyait sur une démarche satisfaisante aux yeux de la population. Affaires mondiales était pleinement mobilisé, l’aide d’Immigration a été demandée pour les demandes de visas, celle de Santé aussi pour s’assurer que notre action intègre des soutiens en santé mentale et des soutiens communautaires, Transports Canada s’est chargé de l’analyse et collaborait avec l’OACI, le Bureau de la sécurité des transports a dépêché des enquêteurs en Iran, l’ASFC facilitait le processus d’arrivée des familles, Justice Canada travaillait sur des soutiens financiers et juridiques supplémentaires, Sécurité publique était chargé d’établir un fonds équivalant à la valeur des dons du public; ce fut réellement un effort collectif. »

Mme Blewett parle du moment où elle a commencé à voir les efforts du Canada se concrétiser :

« Je m’en souviens très bien, c’était tard jeudi en soirée [le 9 janvier]. J’étais avec le greffier [Ian Shugart, greffier du Conseil privé], nous étions seulement tous les deux dans son bureau. Nous avons analysé minutieusement ce que l’écrasement du vol PS752 signifiait pour le Canada, quel type d’intervention le Canada devrait mener et comment s’assurer qu’elle est crédible et complète. »

La sous-greffière se remémore la priorité du gouvernement dès le départ :

« Je crois que l’importance que nous avons accordée aux familles des victimes a fait ressortir le meilleur de chacun des collègues. Cela a commencé avec le lien du premier ministre avec les familles, le travail du secrétaire parlementaire Alghabra à titre d’agent de liaison des familles. Et, selon moi, l’action de tous les ordres de gouvernement a été impressionnante. Je me souviens que l’organisation Pro Bono Ontario s’est vraiment démarquée, les municipalités ont mis les mains à la pâte et le soutien des provinces et des communautés était essentiel dans les lieux de rassemblement. C’était vraiment le Canada en tant que fédération qui a uni ses efforts. »

Selon Mme Blewett, les communications du gouvernement ont été particulièrement efficaces dans le cadre de son intervention, et c’est en raison de ses expériences antérieures. Mme Blewett poursuit :

« Nous avions déjà tiré des leçons sur le plan de la communication avec les familles et savions qu’il était de notre devoir de mettre en branle nos communications immédiatement. L’écrasement a eu lieu en Iran, et cela a compliqué énormément les communications; particulièrement au moment où nous regardions comment soutenir les familles vivant en Iran. Notre grande priorité était de trouver une façon de communiquer avec les familles. »

Les agents consulaires décrivent que le lien était efficace en pratique :

« Nous avons demandé à nos collègues qui parlent le farsi de nous appeler et de traduire des documents pour les familles. Le lendemain, des dizaines de volontaires appelaient pour des quarts de travail de 24 h, et parfois, il pouvait y avoir 15 appels en même temps. »

Leur soutien a été inestimable. Un employé du centre de surveillance l’a exprimé ainsi :

« Ce qui m’a vraiment frappé, c’est de voir nos collègues parlant le farsi pleurer ouvertement au téléphone avec les familles. C’était à la fois réellement frappant et triste. Nous composons avec toutes sortes de situations, et nos agents sont formés pour conserver un ton professionnel en tout temps. Mais l’ampleur de cette tragédie et la signification culturelle de cette sorte de deuil public pour nos collègues parlant le farsi ont vraiment changé notre façon de répondre aux besoins des familles. »

La réponse a touché tant d’employés que l’équipe travaillant pour le sous-ministre de la Santé du Canada, le Dr Stephen Lucas, a demandé au Bureau du Conseil privé de transmettre un message aux fonctionnaires participant à l’intervention à la suite de l’écrasement du vol PS752 au sujet des ressources disponibles afin d’aider toutes les personnes concernées à gérer l’ampleur de la tragédie.

IRCC a en outre mis rapidement sur pied des canaux exclusifs pour les familles des victimes pour régler les problèmes d’immigration avec lesquels elles étaient aux prises.

Catrina Tapley, sous-ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a décrit le processus :

« Notre équipe a pu instaurer, en moins de 48 heures, une ligne téléphonique et une adresse courriel destinées aux familles des victimes. Du personnel parlant l’anglais, le français ou le farsi s’occupait de ces canaux de communication sept jours sur sept. Offrir un numéro de téléphone international réservé constituait une étape jamais vue pour IRCC, et cette idée a été reprise dans le travail de l’équipe de préparation opérationnelle et de gestion de crise du Ministère, qui a travaillé à diffuser l’information, a participé aux négociations avec d’autres États et a mis sur pied une politique publique pour aider les familles des victimes.

Je suis très fière des personnes qui ont travaillé par téléphone ou au moyen des divers modes de service. Nous avons passé notre ministère au peigne fin pour trouver des personnes parlant le farsi et avons utilisé notre réseau d’établissements dans les situations où nous pouvions offrir un soutien particulier à des groupes au Canada. Nous avons même eu quelques personnes dans notre réseau d’établissements qui avaient perdu des proches qui étaient à bord du vol PS752, ce qui a rendu la tragédie encore plus personnelle. Nous avons ainsi pu écouter les gens, écouter leur douleur et leur colère, être capables d’entendre cette douleur et faire ce que nous pouvions pour eux. »

Une autre innovation importante a été créée dans le cadre de l’intervention : un portail Web protégé par un mot de passe pour les familles des victimes. Ce portail a été conçu pour faciliter la transmission de renseignements et la prestation de services pertinents offerts par tous les ministères et organismes fédéraux dès qu’ils sont disponibles pour que les familles puissent y accéder en cas de besoin; tout en garantissant la protection de la vie privée des familles. Un agent consulaire parle de la création du portail :

« Il est apparu assez rapidement que le processus de deuil de certaines familles était hautement personnel et que les familles ne voulaient pas recevoir beaucoup d’appels et de courriels. Il a permis aux familles d’obtenir les informations uniquement lorsqu’elles étaient prêtes à les traiter. »

La destruction : « Ils devraient cesser de nier la vérité »

C’est plus tard, le 8 janvier, que des employés ont commencé à recevoir des renseignements selon lesquels l’écrasement de l’avion n’était pas attribuable à une erreur mécanique ou humaine normale. Comme se remémore David Morrison :

« Transports Canada disposait des données radar et a décrit la façon dont l’avion a soudainement disparu de l’écran. Cela laissait entrevoir une sorte d’accident catastrophique qui était incompatible avec une défaillance mécanique. »

Ce constat a amené le ministre Garneau à noter, lors du point de presse du premier ministre du 8 janvier, que les données laissaient entrevoir que « quelque chose de très inhabituel s’était produit » en ce qui concerne le vol PS752.

L’unité d’évaluation d’Affaires mondiales Canada a également suivi de près la situation tout au long de la journée du 8 janvier :

« Le premier jour, nous avons commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles il y avait quelque chose de suspect au sujet de l’écrasement du vol PS752. Nous avons commencé à recevoir beaucoup d’informations de sources ouvertes, y compris sur la trajectoire de vol de l’avion et quelques vidéos publiées sur des médias sociaux qui montraient une explosion à proximité de l’avion ».

L’équipe d’évaluation a alors décidé de travailler toute la nuit pour continuer à surveiller la situation et à recueillir des informations pour faire un compte rendu à la haute direction lors de l’ouverture des bureaux :

« Je pense que c’est vers 4 h [le 9 janvier] que nous avons recueilli suffisamment d’informations fiables pour déterminer qu’un missile avait probablement causé l’écrasement. Nous avons rédigé un rapport, et je pense que notre analyse était terminée vers 6 h 30. Je me souviens de l’état du bureau ce matin-là, il y avait des gribouillis sur le tableau blanc de l’équipe, j’avais ouvert environ 75 onglets sur mon ordinateur et le sol était jonché de confettis à force de faire des trous dans les cahiers d’information. Je pense que je n’oublierai jamais ce moment où nous avons réalisé ce qui s’est réellement passé ».

Le rapport de l’unité a été diffusé aux plus hauts échelons du Ministère et du gouvernement.

M. Morrison décrit la chose en ces termes : « Le fait que l’avion ait été abattu a complètement changé la donne ». Une fois l’information confirmée, M. Morrison a rapidement reporté son attention sur l’intervention du Canada :

« En relativement peu de temps, le premier ministre a commencé à appeler nos alliés, tout particulièrement qu’il a appelé (le premier ministre néerlandais) Rutte pour obtenir des renseignements au sujet de la réponse néerlandaise à la tragédie du MH-17. Cette conversation a contribué à façonner le processus de réflexion du premier ministre Trudeau. M. Rutte avait mentionné à quel point l’incertitude avait été difficile pour les familles du MH-17; le premier ministre s’est donc concentré sur la manière d’éviter une longue période d’incertitude aux familles touchées par la tragédie du vol PS752.

Le premier ministre a décidé d’utiliser les voies diplomatiques pour lancer un message à l’Iran, soit que, dans l’intérêt des familles touchées, l’Iran devait cesser de nier la vérité. »

M. Morrison se souvient que le premier ministre a commencé à réfléchir à la manière dont il allait informer les Canadiens :

« Je pense qu’à partir de là, le premier ministre est passé directement à la préparation en vue d’une rencontre avec les médias. Je ne pense pas qu’il se soit écoulé beaucoup plus de deux ou trois heures entre le moment où le premier ministre a reçu l’information à propos de l’Iran et sa conférence de presse où il a informé les Canadiens. »

Après la conférence de presse du 9 janvier, David Morrison raconte que les choses ont évolué rapidement.

« Un peu plus de 24 heures plus tard, nous avons découvert que l’Iran tenait sa propre conférence de presse. Je pense que c’était vendredi soir que nous avons appris qu’une annonce iranienne était en cours de préparation, et peu après, l’incertitude était levée, car ils avaient admis avoir abattu l’avion. ».

La sous-greffière adjointe Blewett raconte :