Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2018-2019

Table des matières

- Volume 1

- Messages des ministres

- Rapport sur l’aide internationale: Les engagements et les obligations législatives du Canada

- Tour d’horizon de l’aide internationale fédérale du Canada en 2018-2019

- Introduction

- Enveloppe de l’aide internationale et présentation des décaissements en regard des allocations

- Aide internationale et versements d’aide au développement officielle du gouvernement du Canada par organisation, 2018-2019

- Soutien aux objectifs de développement durable

- Politique d’aide internationale féministe du Canada

- Champ d’action : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles

- Champ d’action : La dignité humaine

- Champ d’action : La croissance au service de tous

- Champ d’action : L’environnement et l’action pour le climat

- Champ d’action : La gouvernance inclusive

- Champ d’action : La paix et la sécurité

- Les partenaires du Canada

- Innovation et efficacité

- Organisations fédérales qui fournissent de l’aide internationale

- Volume 2 : Engagement avec les institutions financières internationales

- Introduction

- Section A : Les objectifs d’engagement stratégique du Canada envers les institutions financières internationales

- Section B : Participation du Canada aux opérations du Groupe de la Banque mondiale

- Section C : Participation du Canada aux opérations du Fonds monétaire international

- Section D : Les engagements du Canada à la Banque européenne pour les activités de reconstruction et de développement

Volume 1

Messages des ministres

Message de la ministre du Développement international et du ministre des Affaires étrangères

En tant que ministres des Affaires étrangères et du Développement international, nous sommes heureux de présenter le Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2018-2019. Il s’agit du portrait le plus complet depuis l’adoption de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle qui explique comment l’aide du Canada a atteint ses résultats en matière d’aide internationale.

En œuvrant pour réduire la pauvreté et améliorer la vie des gens partout sur la planète, notre gouvernement a fait du respect des droits de la personne, ici et à l’étranger, une priorité. Il s’applique notamment à favoriser l’inclusion, à faire progresser l’égalité des genres et à renforcer le pouvoir des femmes.

Favoriser l’émergence de sociétés ouvertes, inclusives et fondées sur les droits, où toutes les personnes, quel que soit leur genre, peuvent tirer pleinement parti d’une participation égale à la vie économique, politique, sociale et culturelle, est un moyen efficace de contribuer à un monde plus sûr et plus prospère, de consolider le système international fondé sur des règles et de défendre des valeurs progressistes.

La politique étrangère féministe du Canada est ancrée dans la conviction que tous et toutes devraient jouir des mêmes droits de la personne, avoir les mêmes chances de réussir et vivre en sécurité. Cette politique est mise en œuvre par le biais d’une série de politiques, de programmes et d’initiatives internationaux complémentaires comme la Politique d’aide internationale féministe, la stratégie de diversification du commerce du Canada et son approche inclusive du commerce, le plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité, l’Initiative Elsie, et la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement, ainsi qu’une multitude d’actions diplomatiques soutenant ses objectifs.

Depuis l’adoption de la Politique d’aide internationale féministe en juin 2017, le Canada a réorienté son approche pour se concentrer sur l’éradication de la pauvreté et l’édification d’un monde pacifique, inclusif et prospère, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030).

L’aide internationale du Canada fait une différence, et nous sommes fiers d’en présenter les résultats dans le présent rapport.

Les réalisations notables présentées ci-dessous ne sont que quelques exemples reflétant nos efforts pour améliorer la vie des moins bien nantis et des plus vulnérables, et pour promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes :

- Nous sommes fiers des contributions du Canada à l’aide humanitaire en 2018-2019. Notre pays a en effet contribué à sauver la vie et à atténuer les souffrances de plus de 86 millions de personnes dans le besoin, grâce à une aide de plus de 910 millions de dollars fournie à 62 pays et territoires et en intervenant à la suite de 37 catastrophes naturelles. En 2018-2019, par exemple, le Canada a fourni plus de 90 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents dans le Sahel, dont 35,13 millions pour lutter contre la sécheresse dans la région. Grâce à l’aide du Canada, les organisations non gouvernementales (ONG) partenaires ont aidé plus de 2 millions de personnes au Sahel, dont plus de 57 000 enfants traités pour malnutrition aiguë sévère.

- En complément de son aide humanitaire, le Canada a contribué aux efforts de gestion et de stabilisation des conflits dans les pays fragiles et touchés par des conflits. Conformément à son Plan national d’action consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité et à l’objectif de développement durable (ODD) no 16, le Canada a, en 2018-2019, mobilisé des appuis en faveur des femmes en leur qualité d’agentes actives de la paix, s’est attaqué à la violence sexuelle et fondée sur le genre (VSFG) lors des conflits, a perturbé les réseaux de traite de personnes, assuré la réinsertion des anciens combattants et augmenté le nombre de femmes en uniforme dans les opérations de paix des Nations Unies, entre autres efforts.

- Pendant la période visée par ce rapport, le Canada a été l’hôte du Sommet du G7, qui s’est tenu les 8 et 9 juin 2018 dans la région de Charlevoix, au Québec, et a fait de l’égalité des genres une priorité clé de sa présidence. Il a adopté une approche globale et systématique pour intégrer l’égalité des genres dans tous les domaines d’activités du G7 et a créé le Conseil consultatif sur l’égalité des genres. Avant le Sommet, le Canada a été l’hôte de la première rencontre des ministres du Développement du G7 en 10 ans. Les ministres y ont adopté quatre déclarations ambitieuses qui visaient à favoriser l’essor de l’innovation, à promouvoir l’égalité des genres, à renforcer le pouvoir de toutes les femmes et les filles, et à empêcher l’exploitation sexuelle et les mauvais traitements dans le milieu de l’aide internationale. Le Canada, ses partenaires du G7 et d’autres partenaires se sont également engagés à verser 4,3 milliards de dollars (dont 400 millions du Canada) en appui à la Déclaration de Charlevoix sur l’éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement.

- En août 2018, le Canada a accueilli la Conférence de la Coalition pour les droits égaux axée sur la promotion des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, bispirituelles et intersexuées (LGBTQ2+) à Vancouver, en Colombie-Britannique. En février 2019, le Canada a annoncé un financement de 30 millions de dollars sur cinq ans, puis de 10 millions par an, pour promouvoir les droits de la personne et améliorer les résultats socioéconomiques des personnes LGBTQ2+ dans les pays en développement.

- En juin 2019, le Canada a accueilli la conférence Women Deliver, qui représente le plus important rassemblement mondial à ce jour portant sur l’égalité des genres et sur la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. Cet événement a réuni à Vancouver des dirigeants mondiaux, des militants, des hauts fonctionnaires, des parlementaires, des représentants d’ONG et des gens d’affaires pour discuter de l’égalité des genres et de la santé et des droits sexuels et reproductifs. À cette occasion, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un engagement de 10 ans au cours duquel le gouvernement du Canada augmentera son financement, qui atteindra une moyenne annuelle de 1,4 milliard de dollars d’ici 2023, pour soutenir la santé des femmes, des enfants et des adolescents partout dans le monde. Cet investissement historique soutiendra les droits en matière de santé sexuelle et reproductive et la santé maternelle, néonatale et infantile.

Notre gouvernement s’est doté de nouveaux outils qui permettent à notre pays d’attirer plus de ressources pour le développement durable. À l’ONU, en septembre 2019, le Canada a co-animé le 7e Dialogue de haut niveau sur le financement du développement. Cette rencontre a rassemblé des dirigeants mondiaux pour discuter des enjeux et prochaines étapes pour réduire l’écart en matière de financement pour le développement.

Pour maximiser les bénéfices de son aide internationale, le Canada noue de nouveaux partenariats multipartites, notamment avec le secteur privé, et adopte des approches flexibles, novatrices et intégrées. À la conférence Women Deliver, par exemple, notre gouvernement a annoncé qu’il travaillerait avec le Fonds pour l’égalité, un partenariat de 300 millions de dollars entre le gouvernement, la communauté philanthropique, le secteur privé et la société civile, pour créer une source durable de financement pour les organisations et mouvements de femmes des pays en développement.

Nous amorçons un virage important dans notre façon de faire en adoptant une stratégie féministe en matière d’aide internationale. En juillet 2019, le Canada a adopté des politiques pour chacun des champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe. Ces politiques fourniront une orientation supplémentaire aux objectifs que le Canada souhaite atteindre. Le Canada accorde la priorité aux initiatives les plus susceptibles de réduire les disparités entre les genres et de contribuer au Programme 2030. Ces efforts bénéficieront en outre de l’engagement pris dans le budget de 2019 d’affecter 700 millions de dollars supplémentaires à l’aide internationale en 2023-2024. Le Canada pourra ainsi s’appuyer sur les résultats atteints et continuer à jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale.

Ce rapport présente les résultats tangibles obtenus grâce aux investissements de notre gouvernement dans l’aide internationale. Il montre l’incidence du Canada et de ses partenaires sur l’extrême pauvreté, l’égalité des genres et le développement durable et inclusif. Nous espérons que les contributions internationales et les grandes réalisations du Canada présentées dans ce résumé vous inspireront.

Message du ministre des Finances

Le gouvernement du Canada s’emploie à accroître la place qu’occupe le pays dans le monde grâce à une approche en matière d’aide internationale qui reflète les intérêts et les valeurs des Canadiennes et des Canadiens. Il soutient notamment une croissance inclusive et durable, en s’assurant que l’aide internationale consentie par le Canada est axée sur les besoins des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde.

Dans le budget de 2018, notre gouvernement s’est engagé à rendre nos rapports sur l’aide internationale plus transparents et accessibles à la population canadienne. Auparavant, le gouvernement rendait compte de ses activités en matière d’aide internationale par l’intermédiaire de trois rapports qui répondaient aux exigences de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes et de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Désormais, dans un effort pour rationaliser la reddition de compte et améliorer la transparence, l’honorable Karina Gould, ministre du Développement international, l’honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, et moi-même sommes heureux de présenter ce premier rapport annuel, intitulé Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2018-2019.

Le développement durable et inclusif est essentiel à une économie mondiale forte et stable. Le Canada se tourne vers des partenaires multilatéraux comme le Fonds monétaire international (FMI), le Groupe de la Banque mondiale (GBM), la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour soutenir et faire progresser ces objectifs. À titre de gouverneur du Canada au sein de ces institutions, je veillerai à ce que le Canada continue son étroite collaboration avec ces entités pour faire progresser les objectifs de sa Politique d’aide internationale féministe, qui reconnaît que favoriser l’égalité des genres et renforcer le pouvoir des femmes et des filles est essentiel à un monde pacifique, inclusif et prospère.

En 2018, le Canada a eu le privilège d’accueillir le Groupe des Sept (G7). Notre présidence du G7 reposait sur l’idée qu’investir dans la croissance économique profite à tout le monde. En juin 2018, les ministres des Finances et du Développement du G7 ont tenu une toute première réunion à Whistler, en Colombie-Britannique, pour discuter de mécanismes novateurs visant à attirer de nouveaux partenariats et de nouvelles sources de financement, et à promouvoir la participation entière et égale des femmes, le tout dans le cadre du développement durable. Ces discussions s’arrimaient aussi au thème de la promotion de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes, qui a été intégré à toutes les activités de la présidence du Canada.

Dans la dernière année, les prêts du FMI ont contribué considérablement à la stabilité économique dans les pays souffrant ou menacés d’une crise économique. L’organisation – toujours avec le ferme soutien du Canada – a aussi accru son champ d’action dans la recherche et les conseils stratégiques sur les avantages d’une croissance inclusive, de l’ouverture économique et du renforcement du pouvoir des femmes.

La participation du Canada à l’augmentation du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et aux négociations pour la reconstitution de l’Association internationale de développement (IDA) ont démontré son engagement indéfectible envers les institutions du GBM.

Un autre moment charnière de 2018 : le Canada a officiellement rejoint la BAII. Depuis, nous travaillons avec elle pour formuler des politiques et stratégies saines, et des cadres de gouvernance solides de façon à structurer des investissements inclusifs et répondant aux normes internationales les plus élevées.

La BERD fait la promotion et favorise l’essor d’économies de marché prospères qui sont inclusives, compétitives, respectueuses de l’environnement et bien gouvernées. En insistant sur les activités du secteur privé, la BERD a démontré sa capacité à exploiter des ressources publiques pour mobiliser des capitaux privés à des fins de développement. Elle a en outre redoublé d’efforts pour promouvoir la participation économique des femmes, s’alignant ainsi sur le rôle de premier plan que joue le Canada pour promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes. La BERD a redoublé d’efforts pour améliorer l’accès des femmes à l’aide financière, au soutien aux entreprises, aux possibilités d’emploi et d’acquisition de compétences, et à d’autres services.

Ce premier rapport présente les principaux résultats de l’aide internationale en 2018-2019 et examine les objectifs et les résultats du Canada. En ma qualité de gouverneur du Canada au FMI, au GBM, à la BAII et à la BERD, je peux attester de l’importante contribution de ces institutions à la collaboration et au développement internationaux. Je veillerai à ce que le Canada continue d’affirmer son point de vue dans ces institutions pour parvenir à des solutions communes durables et à une croissance favorable à tous.

Rapport sur l’aide internationale : les engagements et les obligations législatives du Canada

Ce rapport rend compte d’un engagement ferme à l’égard de la transparence sur l’utilisation des fonds publics pour le développement international durable, l’action humanitaire, et la promotion de la paix et la sécurité. La population canadienne et les intervenants des pays partenaires doivent savoir comment le Canada répartit ses ressources et les résultats ainsi obtenus.

Auparavant, trois rapports qui répondaient aux exigences de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle (LRADO), de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (Loi de Bretton Woods) et de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Loi sur la BERD), étaient présentés au Parlement à divers moments de l’année. Il fallait donc se reporter à différents documents selon le moment de l’année. La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 a apporté des modifications législatives qui ont fait coïncider les calendriers de présentation de ces rapports, permettant ainsi la publication et le dépôt d’un rapport global sur l’aide internationale. De plus, grâce à la nouvelle date d’échéance, à savoir un an après la fin de chaque exercice financier ou, si une des deux chambres du Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, le rapport global peut inclure un ensemble final de résultats et de statistiques.

En 2018-2019, le gouvernement du Canada a aussi mis en place une nouvelle structure de financement pour l’enveloppe de l’aide internationale (EAI). Six « réserves de fonds » ont été créées pour chaque type d’activités : Développement de base, Aide humanitaire, Institutions financières internationales (IFI), Paix et sécurité, Compte de crises et Fonds pour les priorités stratégiques. De plus, dans le budget de 2019, le gouvernement s’est engagé à rapprocher les fonds prévus et les dépenses réelles de l’EAI, ce que le présent rapport fait pour la première fois pour 2018-2019.

Ensemble, ces engagements et ces modifications législatives donneront à la population canadienne et à la communauté internationale une information plus claire et complète des progrès réalisés par le Canada pour appliquer la Politique d’aide internationale féministe et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle

La LRADO est entrée en vigueur en 2008 et exige que toute l’aide canadienne déclarée au Parlement comme aide au développement officielle vise à faire reculer la pauvreté et, entre autres, qu’elle se fasse le miroir des principes d’efficacité et des valeurs canadiennes.

En vertu de la LRADO, le ministre du Développement international, ou tout autre ministre compétent au sens de la LRADO, doit rendre compte annuellement au Parlement des dépenses et des activités fédérales d’aide au développement officielle (ADO) faites au nom du gouvernement du Canada.

Pour qu’une activité d’aide internationale soit déclarée au Parlement comme ADO au titre de la LRADO, elle doit, de l’avis du ministre compétent :

- contribuer à la réduction de la pauvreté;

- tenir compte des points de vue des pauvres;

- être compatible avec les normes internationales en matière de droits de la personne.

Le volume 1 de ce rapport sur l’aide internationale porte sur toute l’ADO fédérale fournie, en vertu des exigences en matière de rapports de la LRADO, ainsi que sur l’aide ne répondant pas à la définition de l’ADO qui est fournie par l’entremise de l’enveloppe de l’aide internationale. Veuillez consulter le chapitre sur l’enveloppe de l’aide internationale pour obtenir d’autres renseignements sur les activités qui ne sont pas considérées comme de l’ADO.

La LRADO exige également que le ministre du Développement international publie un rapport statistique sur l’ADO dans l’année qui suit la fin de chaque exercice financier. Ce rapport fournit plus de détails sur les dépenses d’aide internationale par organisation, secteur et bénéficiaire. Il peut être consulté sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.

Pour en savoir plus, consultez la LRADO sur le site du ministère de la Justice Canada : Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle.

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

La Loi de Bretton Woods est entrée en vigueur en 1985 et régit la participation du Canada auprès des institutions créées en application des Accords de Bretton Woods : le FMI et le GBM (la Banque internationale pour la reconstruction et le développement [BIRD], l’Association internationale de développement, la Société financière internationale et l’Agence multilatérale de garantie des investissements). Les institutions de Bretton Woods sont, pour le Canada, d’importants intermédiaires de prestation de l’aide internationale et de soutien à la stabilité économique et financière mondiale.

La Loi de Bretton Woods exige que le ministre des Finances dépose au Parlement un rapport annuel contenant un résumé général des opérations visées par cette loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, ainsi que les communiqués publiés par le comité directeur de chaque institution. Les communiqués sont présentés dans le volume 2 du présent rapport.

Pour en savoir plus, consultez la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sur le site du ministère de la Justice Canada : Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes.

Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

La Loi sur la BERD est entrée en vigueur en 1991 et constitue le cadre juridique à la participation du Canada à la BERD. Membre fondateur et huitième actionnaire en importance de la Banque, le Canada contribue activement à l’élaboration des politiques de la BERD et surveille les activités financières de cette dernière. Il le fait principalement grâce à ses sièges au sein du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration.

Des objectifs clés guident la participation du Canada à la BERD. Renouvelés chaque année, ces objectifs s’inspirent des objectifs stratégiques du gouvernement du Canada, de son dévouement au mandat de transition sous-jacent de la BERD et des principes généraux de bonne gouvernance, de responsabilisation et d’efficacité institutionnelle. Ils visent à faire en sorte que la BERD demeure une institution efficace, avantageuse et moderne pour la clientèle et les pays qu’elle sert.

La Loi sur la BERD exige que le ministre des Finances dépose au Parlement un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la loi, y compris des éléments concernant le développement durable et les droits de la personne. Veuillez consulter le Volume 2 du présent rapport.

Pour en savoir plus, consultez la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sur le site du ministère de la Justice Canada : Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Tour d’horizon de l’aide internationale fédérale du Canada en 2018-2019

Le gouvernement du Canada a fourni de l’aide internationale par le truchement de 19 organisations fédérales.

Le financement de l’aide internationale du gouvernement du Canada a connu une hausse de 7 % entre 2017-2018 et 2018-2019.

* Ce rapport ne porte que sur l’aide internationale et l’ADO déboursées par le gouvernement du Canada. Le Rapport statistique sur l’aide internationale comprend également l’aide internationale et l’ADO déboursées par les provinces, les territoires et les municipalités canadiennes. Veuillez consulter le Rapport statistique pour obtenir des définitions détaillées de l’aide internationale et l’ADO.

Version texte

6,1 milliards de dollars dont 5,9 milliards de dollars en ADO*:

| Organisation | Contribution |

|---|---|

| Affaires mondiales Canada | 4 648 M$ |

| Ministère des Finances Canada | 797 M$ |

| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 390 M$ |

| Centre de recherches pour le développement international | 156 M$ |

| Autres organisations fédérales | 70 M$ |

Version texte

Types d’aide internationale

- Aide au développement à long terme

- Aide humanitaire

- Paix et sécurité

Moyens de prestation de l’aide internationale

- Organisations multilatérales

- Gouvernements partenaires

- Organisations de la société civile (le terme « société civile » renvoie à un vaste éventail d’organisations non gouvernementales, à but non lucratif et dirigées par des bénévoles, de même qu’à des mouvements sociaux au sein desquels les gens s’organisent afin de défendre des intérêts, des valeurs et des objectifs communs dans le domaine public)

- Secteur privé

Résultats obtenus dans les pays partenaires

- Recul de la pauvreté et hausse des perspectives économiques pour les populations des quatre coins de la planète

- Aide aux personnes vivant des crises humanitaires

- Stabilité favorisée dans les régions fragiles

Politique d’aide internationale féministe du Canada

La Politique d’aide internationale féministe du Canada, lancée en juin 2017, vise à éradiquer la pauvreté et à bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère. Elle intègre un cadre de responsabilités solide pour mesurer les résultats. Les progrès réalisés sont observés et mesurés pour chacun des six champs d’action.

Décaissements du gouvernement du Canada au titre de l’aide internationale, par champ d’action de la Politique d’aide internationale féministe

* Le montant indiqué pour le champ d’action de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles ne tient pas compte des programmes ciblant ou intégrant la dimension de genre inclus dans les autres champs d’action.

Version texte

- L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles : 90 millions de dollars*

- La dignité humaine : 2 671 millions de dollars

- La dignité humaine – Santé et nutrition : 1 171 millions de dollars

- La dignité humaine – Éducation : 434 millions de dollars

- La dignité humaine – Action humanitaire tenant compte des genres : 910 millions de dollars

- La dignité humaine – Activités transversales : 157 millions de dollars

- La croissance au service de tous : 983 millions de dollars

- L’environnement et l’action pour le climat : 630 millions de dollars

- La gouvernance inclusive : 443 millions de dollars

- La paix et la sécurité : 314 millions de dollars

- Activités multi-champ d'action, telles que les activités reliées aux réfugiés : 610 millions de dollars

- Coûts administratifs : 318 millions de dollars

Pourcentage de l’aide bilatérale au développement international d’Affaires mondiales Canada qui cible ou intègre l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles

* Ciblé : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles sont les principaux objectifs des investissements.

Intégré : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles sont des objectifs importants et délibérés des investissements, mais pas les principaux.

Ni ciblé ni intégré : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles ne sont pas des objectifs spécifiques des investissements.

En 2018-2019, plus de 94,9 % de l’aide bilatérale au développement international d’Affaires mondiales Canada ont ciblé ou intégré l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Cela représentait des investissements de 2,8 milliards de dollars.

Version texte

Résumé : Entre 2015-2016 et 2018-2019, la proportion de l’aide bilatérale au développement international d’Affaires mondiales Canada qui cible et intègre l’égalité des genres a augmenté, contribuant ainsi à l’atteinte de la cible de 2021-2022.

- 2015-2016 (données de référence) : Genre ni ciblé ni intégré 25 %, Genre intégré 72 %, Genre ciblé 3 %

- 2017-2018 : Genre ni ciblé ni intégré 10 %, Genre intégré 87 %, Genre ciblé 3 %

- 2018-2019 : Genre ni ciblé ni intégré 5 %, Genre intégré 89 %, Genre ciblé 6 %

- Cibles 2021-2022 : Genre ni ciblé ni intégré 5 %, Genre intégré 80 %, Genre ciblé 15 %

Résultats indicatifs*

408 323 personnes ont été touchées par des projets visant la prévention ou l’interdiction de la violence sexuelle et fondée sur le genre, incluant les mariages d’enfants, les mariages précoces ou forcés, et les mutilations génitales féminines.

3 804 639 entrepreneurs, agriculteurs et petits exploitants agricoles ont bénéficié de services financiers ou de services au développement d’entreprises.

2 864 301 femmes et filles ont eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive, incluant des méthodes modernes de contraception.

176 mégatonnes d’émissions de gaz à effet de serre réduites ou évitées**

355 268 enseignants ont été formés conformément aux normes nationales.

220 493 personnes ont complété un programme d’enseignement et de formation technique ou professionnelle soutenu par Affaires mondiales Canada.

18 035 845 personnes ont été touchées par des projets qui soutiennent le leadership des femmes en gouvernance.

5 609 organisations de la société civile qui font la promotion des droits de la personne ou de la gouvernance inclusive ont été soutenues.

15 % des projets d’aide humanitaire comportaient un volet sur la violence sexuelle et fondée sur le genre ou sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

165 818 gardiens de la paix ont été formés dans le cadre de déploiements et de projets visant la prévention et l’intervention en matière d’exploitation et d’abus sexuels.

* Les résultats comprennent des données cumulatives provenant de nombreux projets d’aide internationale d’Affaires mondiales Canada. Les données tiennent compte des résultats depuis le début de la mise en œuvre du projet jusqu’au 31 mars 2019. La date de début varie pour chaque projet. Ces résultats ne sont qu’un aperçu de l’aide internationale d’Affaires mondiales Canada et ne rendent pas compte de toute l’étendue de ses programmes.

** Ce résultat indique les effets cumulatifs et attendus calculés au prorata des programmes d’Affaires mondiales Canada et d’Environnement et Changement climatique Canada.

Exemples des principaux engagements du Canada en matière d’aide internationale

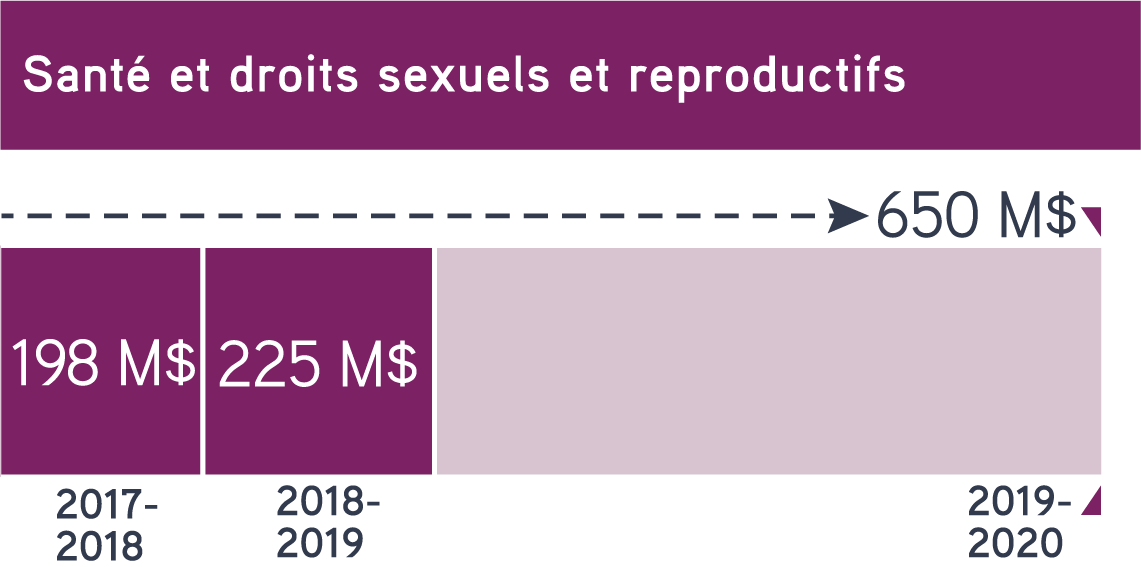

Le Canada s’est engagé à verser 650 millions de dollars de 2017 à 2020 pour combler les lacunes importantes en matière de santé sexuelle et reproductive. Il a notamment investi dans des programmes visant à faciliter l’accès des femmes et des jeunes filles à la planification familiale, à une éducation sexuelle complète, à des soins de santé reproductive de base, à des avortements sûrs et à des soins après avortement, et à lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le genre.

Version texte

Engagement à investir 650 millions de dollars entre 2017 et 2020 pour la santé et les droits sexuels et reproductifs

Décaissements par année :

- 2017-2018 : 198 millions de dollars

- 2018-2019 : 225 millions de dollars

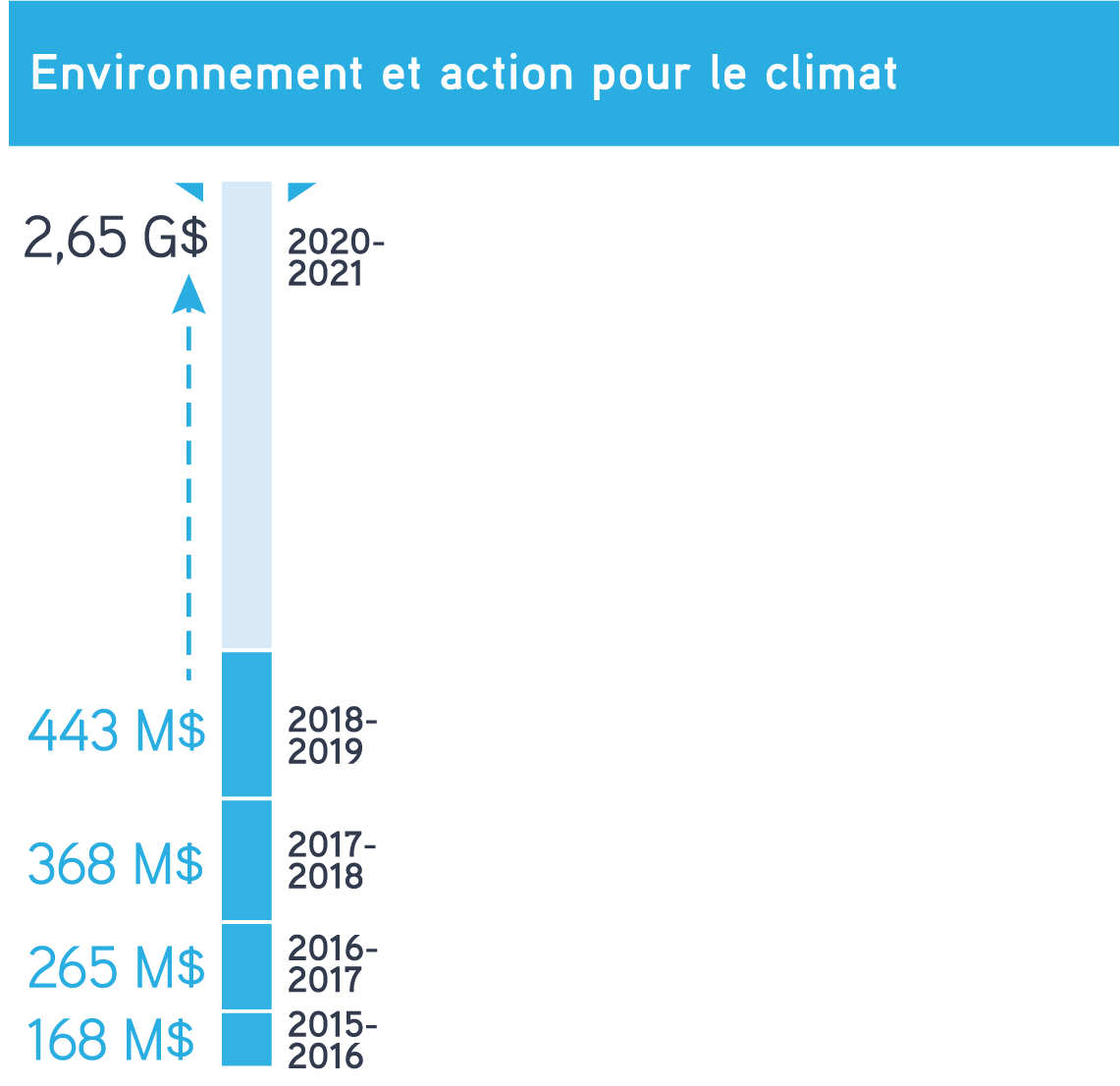

Pour aider les pays en développement dans leurs efforts contre les changements climatiques, le Canada a annoncé des initiatives à hauteur de 1,7 milliard de dollars des 2,65 milliards de dollars de son financement climatique. Cela comprend l’engagement de 162 millions de dollars que le Canada a pris, en 2018, en tant qu’hôte du G7 pour soutenir les objectifs du Plan d’action de Charlevoix pour la santé des océans et des mers et des communautés côtières résilientes. Le Canada a également annoncé un financement de 100 millions de dollars pour débarrasser les océans de la planète des déchets marins et de la pollution plastique.

Version texte

Engagement à investir 2,65 milliards de dollars entre 2015 et 2021 en financement climatique

Décaissements par année :

- 2015-2016 : 168 millions de dollars

- 2016-2017 : 265 millions de dollars

- 2017-2018 : 368 millions de dollars

- 2018-2019 : 443 millions de dollars

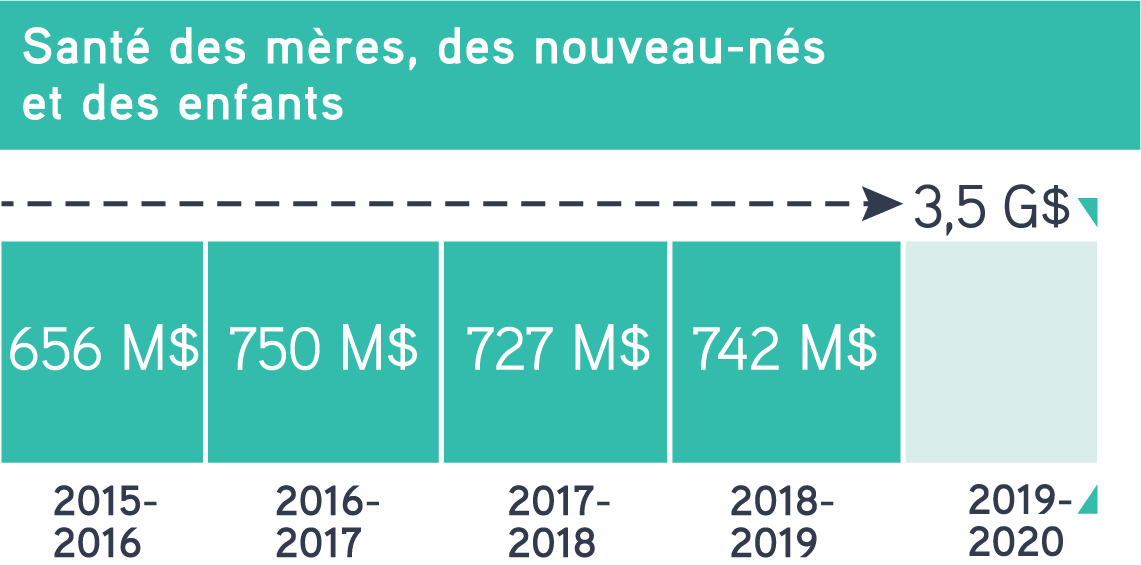

Le Canada a continué d’honorer son engagement de verser, de 2015 à 2020, 3,5 milliards de dollars pour la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. À cet égard, le Canada a investi 742 millions de dollars en 2018-2019.

Version texte

Engagement à investir 3,5 milliards de dollars entre 2015 et 2020 pour la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants

Décaissements par année :

- 2015-2016 : 656 millions de dollars

- 2016-2017 : 750 millions de dollars

- 2017-2018 : 727 millions de dollars

- 2018-2019 : 742 millions de dollars

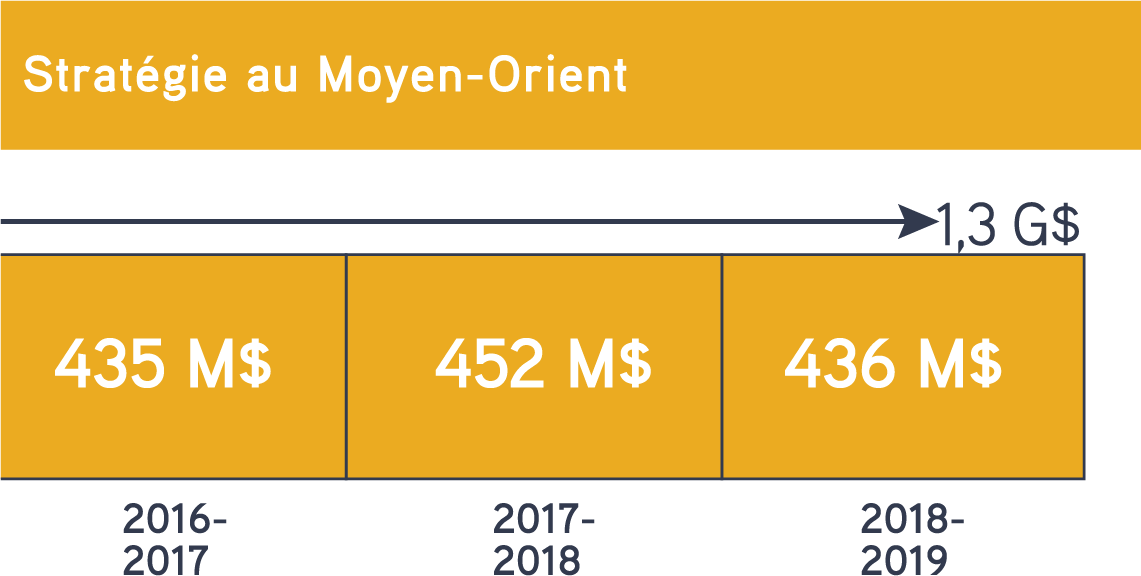

Le Canada soutient des changements concrets au Moyen-Orient par le biais de sa Politique d’aide internationale féministe, de sa Politique étrangère féministe et de son Plan national d’action consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité. En février 2016, le Canada s’est engagé à verser 2,1 milliards de dollars sur trois ans à la région pour lutter contre les crises en Irak et en Syrie et atténuer leur incidence sur le Liban, la Jordanie et la région. De ce montant, 1,3 milliard de dollars ont été consacrés à l’aide internationale offerte par Affaires mondiales Canada et axée sur la sécurité et la stabilisation, l’aide humanitaire et les activités de développement. En mars 2019, le Canada a prolongé de deux ans sa Stratégie au Moyen-Orient et a assorti ce renouvellement d’un engagement de 1,4 milliard de dollars.

Version texte

Engagement à investir 1,3 milliard de dollars entre 2016 et 2019 dans la Stratégie du Canada au Moyen-Orient

Décaissements par année :

- 2016-2017 : 435 millions de dollars

- 2017-2018 : 452 millions de dollars

- 2018-2019 : 436 millions de dollars

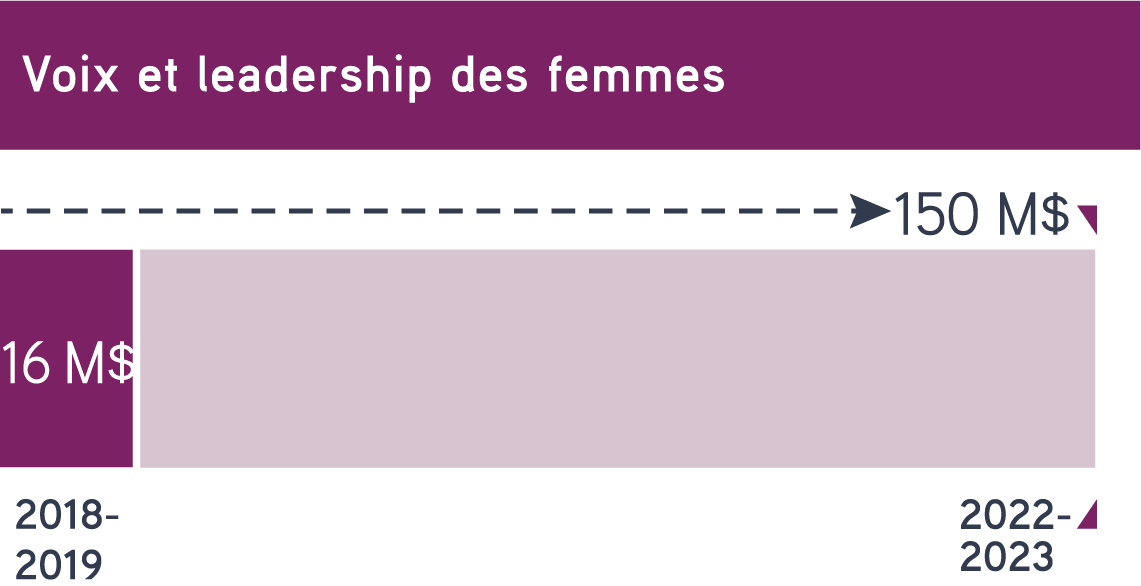

Le Canada a lancé le programme Voix et leadership des femmes et s’est engagé à verser plus de 150 millions de dollars dans plus de 30 pays et régions sur cinq ans. Les projets du programme répondent aux besoins des organisations féminines locales de pays en développement.

Version texte

Engagement à investir 150 millions de dollars entre 2018 et 2023 dans le programme Voix et leadership des femmes

Décaissement en 2018-2019 : 16 millions de dollars

Le Canada sur la scène internationale

La Politique d’aide internationale féministe oriente la mise en œuvre internationale du Programme 2030 par le Canada. En utilisant l’objectif de développement durable (ODD) no 5 sur l’égalité entre les sexes comme tremplin pour sa politique, le Canada contribue largement à la réalisation des 17 ODD.

Pendant sa présidence du G7, le Canada a fait preuve de leadership mondial à l’égard des enjeux du développement en mettant l’accent sur les femmes et les filles, l’innovation en matière de développement et le financement innovant. Par exemple, le Canada s’est engagé à verser 400 millions de dollars dans le cadre d’un investissement conjoint de près de 3,8 milliards de dollars dans l’éducation des femmes et des filles en zone de crise ou de conflit, un investissement historique.

Dans la Politique d’aide internationale féministe, le Canada s’est engagé à aborder le développement sous un angle différent en encourageant l’innovation, une plus grande expérimentation et le déploiement à grande échelle de nouvelles solutions pour relever les défis en matière de développement. Ces travaux pourraient amener à améliorer ou créer des modèles d’affaires, des pratiques stratégiques, des approches, des partenariats, des technologies, des connaissances comportementales, des mécanismes de financement ou des moyens de prestation de produits et de services qui donnent de meilleurs résultats que les stratégies habituelles.

Une aide humanitaire de plus de 910 millions de dollars a été fournie par l’intermédiaire de partenaires des Nations Unies, du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour intervenir à des crises dans 62 pays et territoires. Cette aide a permis d’améliorer la vie de plus de 86,7 millions de personnes.

Le Canada soutient les principes de Busan pour une coopération efficace au service du développement et participe activement au Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Améliorer l’efficacité de l’aide internationale du Canada est aussi une importante caractéristique de la Politique d’aide internationale féministe.

Aide internationale du gouvernement du Canada aux quatre coins du monde

En 2018-2019, le gouvernement du Canada a fourni une aide internationale dans 149 pays et territoires. Pour en savoir plus sur les activités et les résultats dans le monde, consultez les pages de chaque pays sur le site Web Le Canada et le monde. Le Rapport statistique sur l’aide internationale fournit de plus amples informations sur l’aide internationale par pays et par région.

Les 10 principaux bénéficiaires de l’aide internationale du Canada

- Éthiopie

- Bangladesh

- Afghanistan

- Syrie

- Mali

- République démocratique du Congo

- Tanzanie

- Jordanie

- Nigéria

- Colombie

Histoires

Apprenez-en plus sur le leadership des femmes en Afrique.

Apprenez-en plus sur le soutien à la formation professionnelle des femmes au Bangladesh.

Apprenez-en plus sur les solutions financières dirigées par les jeunes au Rwanda.

Apprenez-en plus sur l’amélioration de la mesure, de la notification et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre en collaboration avec l’Alliance du Pacifique.

Apprenez-en plus sur l’aide apportée aux migrants LGBTQ2+ en Équateur.

Apprenez-en plus sur les équipes de déminage formées sur place en Irak.

Colombie

La Colombie se remet de 50 ans de conflit interne et gère actuellement une migration de masse venant du Venezuela. Le Canada est en première ligne des efforts visant à aborder le développement sous un angle différent en Colombie afin de générer plus de retombées et de multiplier les partenariats entre le secteur privé et le gouvernement, tout cela pour faire progresser l’égalité des genres, aider les petits producteurs à créer des entreprises viables grâce aux coopératives et au crédit, et améliorer les résultats en matière d’éducation. Le Canada répond à la crise des réfugiés et des migrations en fournissant une aide humanitaire et une aide au développement solides aux migrants et aux collectivités qui les accueillent, et aide le gouvernement de la Colombie à obtenir de nouveaux fonds de la Banque mondiale pour faire face à la crise.

Mali

Depuis 2012, la crise multidimensionnelle que connaît le Mali a miné les progrès vers un développement équitable pour les Maliennes et Maliens, exacerbé la situation humanitaire et l’insécurité alimentaire et provoqué la fermeture d’écoles. Pour répondre aux besoins qui en découlent, le Canada contribue à améliorer l’accès aux services sociaux de base, notamment en matière de santé, d’alimentation et d’éducation. Le Canada encourage une croissance inclusive, l’égalité des genres et une gouvernance responsable, contribuant ainsi à créer un environnement propice à une paix durable. L’initiative Justice, prévention et réconciliation, financée par Affaires mondiales Canada, favorise l’accès à des services juridiques pour les victimes de la crise et aide les dirigeants du Mali dans leurs efforts pour encourager la réconciliation et prévenir les conflits.

Ukraine

L’Ukraine est en pleine transformation économique, sociale et institutionnelle et vue de renforcer sa démocratie et la règle de droit. Et cette transformation a lieu alors que le pays est en plein conflit. L’aide exhaustive du Canada contribue à renforcer la prestation des services publics, à épauler les populations touchées par les conflits, à affermir les réformes de l’armée et de la police, à soutenir la lutte contre la désinformation et à donner aux citoyens, en particulier aux femmes et aux populations vulnérables, les moyens de participer à la gouvernance de leur pays. Parmi les points saillants récents, citons le soutien à la création de 535 cliniques d’aide juridique gratuite pour les plus Ukrainiens les plus vulnérables.

Afghanistan

Malgré 40 ans de conflit, l’Afghanistan a continué à faire des progrès impressionnants en matière de développement et à transformer les relations avec les citoyens et la gouvernance. Le Canada contribue à créer un environnement plus pacifique où tous les Afghans sont en sécurité, car il appuie les priorités de l’Afghanistan en matière de santé, d’éducation et de droits de la personne et renforce les Forces de défense et de sécurité nationale afghanes. La défense des droits des femmes et des filles, la mise en place de mesures de lutte contre la corruption plus efficaces, l’amélioration de la primauté du droit et la prestation d’aide humanitaire aux personnes qui en ont le plus besoin sont d’autres priorités. Par exemple, en 2018-2019, le Canada a aidé 273 000 jeunes Afghans (parmi lesquels 81 % étaient des filles) à fréquenter des écoles communautaires. De plus, 17 571 patientes ont eu accès à des services obstétriques et gynécologiques, jusqu’alors non disponibles, offerts dans un hôpital que le Canada a aidé à construire.

Jordanie

Les crises régionales ont fait de la Jordanie un pays d’accueil généreux pour un grand nombre de réfugiés, ce qui sollicite considérablement les systèmes d’éducation, de santé et de protection sociale du pays. Le Canada contribue aux efforts de réforme de la Jordanie pour favoriser la croissance économique et créer des emplois. Nous fournissons notamment une aide humanitaire pour répondre aux besoins des réfugiés, en particulier les femmes et les filles, et des collectivités qui les accueillent. Notre aide au développement vise à améliorer la qualité de l’éducation et son accessibilité, en particulier pour les réfugiés et autres groupes vulnérables. Elle contribue aussi à l’amélioration des services municipaux et aux activités visant à stimuler la croissance économique, comme le développement des compétences, l’accès au financement et le soutien aux entreprises.

Mozambique

Le Mozambique se classe 180e sur 189 pays dans l’indice de développement humain de 2019. En 2018-2019, le Canada a contribué aux programmes et aux efforts de sensibilisation visant à réduire les disparités entre les hommes et les femmes en matière de santé et d’éducation, à renforcer le pouvoir des femmes et des filles et à renforcer la gouvernance. Le Canada a, par exemple, aidé des partenaires de la société civile et du gouvernement dans leurs efforts qui ont abouti à l’adoption d’une loi contre le mariage des enfants, à la modernisation du code d’enregistrement des actes d’état civil, à l’amélioration de l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et à la hausse des inscriptions dans les écoles. À l’échelle nationale, les inscriptions à l’école secondaire ont augmenté de 8,4 % entre 2017 et 2018.

Introduction

Ce rapport porte sur la totalité de l’aide internationale fédérale fournie par le Canada entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, dont la majorité était de l’ADO. En tout, 19 institutions fédérales ont fourni plus de 6,1 milliards de dollars en aide internationale, dont 5,9 milliards en ADO. Les activités ont été déployées dans 149 pays et territoires, où le Canada a travaillé avec divers partenaires internationaux et locaux : gouvernements, organisations non gouvernementales (ONG), organismes internationaux, secteur privé, etc.

À l’instar du Rapport au Parlement sur l’aide au développement officielle du gouvernement du Canada de l’année dernière, le présent rapport s’articule autour des six champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe. D’autres parties décrivent les principes directeurs et les approches de l’aide internationale du Canada, comme la transparence, l’efficacité et l’innovation, ainsi que ses partenariats et collaborateurs.

Le Canada a fait d’importants progrès dans l’application de sa Politique d’aide internationale féministe, qui oriente la mise en œuvre par le Canada du Programme 2030. Le rapport donne des exemples de la façon dont le pays respecte ses engagements dans le monde en vue d’éliminer les obstacles à l’égalité des genres et de contribuer à réaliser les ODD du Programme 2030. Il présente aussi des améliorations importantes, comme l’enrichissement des données financières et statistiques, et une sélection de résultats cumulatifs de nombreux projets d’Affaires mondiales Canada. Il renvoie aussi à d’autres ressources Web pour en savoir plus.

Le Canada continue de travailler à améliorer l’efficacité de son aide internationale, notamment en favorisant l’ouverture et la transparence et en diffusant des résultats axés sur des preuves et des données améliorées. Le gouvernement du Canada se réjouit de l’intérêt, de la participation et de l’engagement continus de toutes les parties prenantes dans ses efforts d’aide internationale.

Enveloppe de l’aide internationale et présentation des décaissements en regard des allocations

L’enveloppe de l’aide internationale (EAI) est un regroupement de ressources dont le gouvernement du Canada se sert pour financer la majorité de l’aide internationale fédérale. La plus grande partie de l’aide internationale financée par l’EAI correspond à de l’aide au développement officielle (ADO). L’aide qui ne s’inscrit pas dans l’ADO comprend entre autres des activités de sécurité, de prévention des conflits, de stabilisation ou de consolidation de la paix qui ne répondent pas à la définition en raison de l’admissibilité du pays ou du type d’activité. Plusieurs organisations fédérales ont reçu un financement de l’EAI ces dernières années, notamment Affaires mondiales Canada, le ministère des Finances Canada, le Centre de recherches pour le développement international, Environnement et Changement climatique Canada, l’Agence du revenu du Canada et la Gendarmerie royale du Canada. En 2018-2019, 5,6 milliards de dollars de l’aide internationale du Canada provenaient de l’EAI, soit 92 % de l’aide internationale fédérale totale.

Dans le budget de 2018, l’EAI a été réorganisée selon des réserves de fonds spécifiques qui servent à mieux définir et prévoir l’attribution de l’aide fédérale (Développement de base, Aide humanitaire, Institutions financières internationales, Paix et sécurité, Compte de crises et Fonds pour les priorités stratégiques). Des ressources additionnelles ont également été annoncées pour l’EAI, soit 2 milliards de dollars sur cinq ans (de 2018-2019 à 2022-2023).

Dans le budget de 2019, le gouvernement s’est engagé à rendre compte des dépenses par rapport aux allocations présentées dans le budget de 2018. La comparaison est présentée dans les graphiques ci-dessous.

1. Allocations annoncées dans le budget de 2018*

* Le Fonds pour les priorités stratégiques a été attribué aux réserves de fonds suivantes : Développement de base (96 %) et Aide humanitaire (4 %). Le Compte de crises a été attribué aux réserves de fonds suivantes : Aide humanitaire (70 %), Développement de base (29 %) et Paix et sécurité (1 %) pour la réponse à des crises internationales et la stabilisation. Le nouveau financement prévu dans le budget de 2018 a été réparti entre divers programmes s’inscrivant dans les réserves de fonds suivantes : Développement de base (75 %), Aide humanitaire (21 %) et Paix et sécurité (4 %).

Version texte

Allocations annoncées dans le budget de 2018

- Développement de base : 3 104 millions de dollars

- Nouveau financement du budget de 2018 : 200 millions de dollars

- Fonds pour les priorités stratégiques : 136 millions de dollars

- Institutions financières internationales : 777 millions de dollars

- Paix et sécurité : 401 millions de dollars

- Compte de crises : 200 millions de dollars

- Aide humanitaire : 738 millions de dollars

2. Décaissements en 2018-2019

* Le montant de la réserve de fonds Aide humanitaire est différent de celui indiqué dans le Rapport statistique sur l’aide internationale à titre d’aide humanitaire du Canada (919 millions de dollars), qui est fondé sur la norme internationale de communication de l’information et non sur les sources de fonds. Les différences sont essentiellement attribuables à la portée (Canada par opposition à l’enveloppe de l’aide internationale), à l’aide multilatérale imputée qui est communiquée en regard des secteurs humanitaires ex-post, ainsi qu’à la méthodologie utilisée (affectations par opposition aux dépenses).

** Un montant exceptionnel de 250 millions de dollars versé à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement a ensuite été ajouté à la réserve de fonds Institutions financières internationales pour une augmentation de la part de capital.

Version texte

Décaissements en 2018-2019

- 3 235 M$ pour le développement de base, incluant :

- Compte de crises

- Fonds pour les priorités stratégiques

- Nouveau financement du budget de 2018

- 438 M$ pour la paix et la sécurité, incluant :

- Compte de crises

- Nouveau financement du budget de 2018

- 867 M$*pour l'aide humanitaire, incluant :

- Compte de crises

- Fonds pour les priorités stratégiques

- Nouveau financement du budget de 2018

- 1 062 M$** pour les institutions financières internationales

Aide internationale et versements d’aide au développement officielle du gouvernement du Canada par organisation, 2018-2019

Le gouvernement du Canada a versé 6,1 milliards de dollarsNote de bas de page 1 en aide internationale en 2018-2019, par le truchement de 19 organisations fédérales. L’ADO en représentait 97 %, soit 5,9 milliards de dollars. Le Rapport statistique sur l’aide internationale fournit des détails supplémentaires sur l’aide internationale et les dépenses d’ADO par source, secteur et bénéficiaire, et donne des informations sur les voies de décaissement de l’enveloppe de l’aide internationale (EAI).

Le tableau suivant indique le montant déboursé par chacune des 19 organisations fédérales.

| Organisation | Aide internationale | notamment | |

|---|---|---|---|

| Aide financée par l’EAI | ADO | ||

| Affaires mondiales Canada | 4 647,51 | 4 619,67 Versée à partir des réserves de fonds suivantes :

| 4 479,68 |

| Ministère des Finances Canada | 796,65 | 796,65 Versée à partir de la réserve de fonds Institutions financières internationales | 788,63 |

| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 389,79 | - | 389,79 |

| Centre de recherches pour le développement international | 156,01 | 156,01 Versée à partir de la réserve de fonds Développement de base | 156,01 |

| Environnement et Changement climatique Canada | 19,81 | 13,49 Versée à partir de la réserve de fonds Développement de base | 19,57 |

| Gendarmerie royale du Canada | 15,13 | 15,13 Versé à partir de la réserve de fonds Paix et sécurité | 15,13 |

| Agence du revenu du Canada | 5,26 | 1,74 Versé à partir de la réserve de fonds Développement de base | 5,26 |

| Ministère de la Défense nationale | 4,75 | - | 4,75 |

| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 0,99 | - | 0,99 |

| Emploi et Développement social Canada | 0,94 | - | 0,94 |

| Parcs Canada | 0,92 | - | 0,92 |

| Agence de la santé publique du Canada | 0,78 | - | 0,78 |

| Postes Canada | 0,39 | - | 0,39 |

| Agence canadienne d’inspection des aliments | 0,31 | - | 0,31 |

| Statistique Canada | 0,27 | - | 0,27 |

| Agence spatiale canadienne | 0,20 | - | 0,20 |

| Office de la propriété intellectuelle du Canada | 0,05 | - | 0,05 |

| Musée canadien de la nature | 0,02 | - | 0,02 |

| Commission de la fonction publique | 0,01 | - | 0,01 |

| Services appuyant les activités d’Affaires mondiales Canada | 19,95 | - | 19,95 |

| Total des organisations fédérales | 6 059,72 | 5 602,69 | 5 883,63 |

| Autres sources (à des fins d’information et d’exhaustivité) | Aide publique au développement | ||

| Coût liés aux réfugiés sur le territoire canadien (première année) – Gouvernements provinciaux et territoriaux | 244,92 | - | 244,92 |

| Subventions imputées aux étudiants étrangers | 46,78 | - | 46,78 |

| FinDev Canada | - | - | - |

| Provinces, territoires et municipalités | 43,48 | - | 43,48 |

| Sous-total (autres sources) | 335,18 | - | 335,18 |

| Total – ensemble du Canada | 6 394,90 | 5 602,69 | 6 218,82 |

Soutien aux objectifs de développement durable

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est un appel mondial à l’action visant à mettre fin à l’extrême pauvreté, à protéger la planète et à faire en sorte que tous et toutes jouissent de la paix et de la prospérité. Au cœur du programme se trouvent 17 objectifs de développement durable (ODD) et l’engagement de n’abandonner personne. Pour la première fois de l’histoire, les pays en développement et les pays développés mettent en œuvre un programme universel qui cherche un équilibre entre les trois dimensions du développement durable : les dimensions sociale, économique et environnementale. Par des actions nationales et internationales, le Canada s’efforce de faire progresser tous les aspects des ODD.

À l’international, l’application par le Canada du Programme 2030 sera dictée par sa Politique d’aide internationale féministe. L’Objectif 5 – Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles – est au cœur de l’approche qu’a adoptée le Canada pour mettre en œuvre le Programme 2030.

En 2018, le Canada a présenté son premier Examen national volontaire au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Le rapport décrivait les actions et les mesures prises par le Canada depuis 2015 pour atteindre les ODD, les progrès réalisés, les défis qui restent à relever et les plans d’avenir.

Toujours en 2018, le gouvernement du Canada a créé une unité des ODD qui relève d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). Cette équipe supervise la mise en œuvre du programme de financement des ODD et la formulation de la stratégie nationale du Canada pour l’application du Programme 2030, aussi annoncée dans le budget de 2018. Elle coordonne également la réalisation des ODD par le gouvernement fédéral, dirige les consultations et assure la coordination avec les autres ordres de gouvernement, les peuples autochtones, les organisations de la société civile (OSC), le secteur privé et les autres intervenants concernés sur les efforts du Canada pour soutenir le Programme 2030. Si tous les ministres sont tenus de faire progresser les ODD, le premier ministre a demandé à six ministères principaux d’assumer un rôle d’intendance et de superviser les progrès réalisés par rapport aux ODD, dont Affaires mondiales Canada, qui dirige leur mise en œuvre sur le plan international.

En 2018-2019, EDSC a lancé un document intitulé Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030, première étape vers la formulation d’une stratégie nationale pour les ODD. D’autres efforts sont en cours pour que ce document provisoire devienne une stratégie nationale qui traduit une approche coordonnée de l’ensemble de la société pour la mise en œuvre du Programme 2030 par le Canada.

Mesure des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de développement durable

Statistique Canada participe à plusieurs groupes d’experts internationaux axés sur l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des ODD. Cette participation a aidé des pays, dont des pays en développement, à adopter des mesures statistiques et des indicateurs rigoureux permettant d’évaluer les progrès par rapport au Programme de développement durable à l’horizon 2030.

En 2018-2019, Statistique Canada a continué de jouer un rôle clé au sein du Groupe d’experts et interinstitutions des Nations Unies sur les indicateurs relatifs aux ODD, et est resté membre du Groupe directeur sur les statistiques des ODD de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. L’agence est également membre de plusieurs groupes de travail des Nations Unies et de groupes de travail informels pour des ODD et des indicateurs spécifiques, afin de garantir la solidité du cadre mondial entourant les indicateurs du Programme 2030.

Cette participation a permis à Statistique Canada de contribuer considérablement à l’élaboration d’indicateurs mondiaux de mesure des progrès accomplis vers la réalisation des ODD, en plus de soutenir les systèmes statistiques des pays en développement pendant la mise en œuvre du Programme 2030. Pour en savoir plus, consultez le Carrefour de données liées aux objectifs de développement durable du gouvernement du Canada, hébergé par Statistique Canada.

Politique d’aide internationale féministe du Canada

La Politique d’aide internationale féministe du Canada, adoptée en 2017, a pour but de bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère. Le Canada croit fermement que la promotion de l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles constituent la manière la plus efficace d’atteindre cet objectif. Notre engagement en faveur d’une stratégie féministe en matière d’aide internationale représente un changement significatif dans ce que nous faisons, comment nous le faisons et où nous le faisons.

Cette politique est un élément clé dans les instruments du Canada en matière de politique étrangère, qui comprennent une série de politiques internationales comme le programme commercial inclusif, le deuxième Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité et la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement. La Politique soutient et oriente la mise en œuvre par le Canada du Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’Objectif 5 — Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles — est au cœur de l’approche du Canada pour la mise en œuvre du Programme 2030, car cela favorisera les progrès vers la réalisation des autres ODD.

La Politique d’aide internationale féministe du Canada est le résultat d’un examen exhaustif de l’aide internationale dans lequel s’inscrivaient de vastes consultations avec des partenaires et des intervenants canadiens et internationaux. L’objectif de l’examen était de vérifier que l’aide internationale du Canada était centrée sur l’aide aux plus pauvres et aux plus marginalisées, appuyait les États fragiles et alignait nos priorités d’aide internationale sur le Programme 2030. L’approche consultative pangouvernementale adoptée par l’examen a permis de tirer parti de l’expertise de citoyens, de la société civile, de chercheurs universitaires et de fonctionnaires partout au Canada, dans le but de formuler une politique exhaustive reposant sur des faits probants.

Transformer l’action du Canada

La Politique d’aide internationale féministe adopte une approche intégrée de l’aide au développement, de l’aide humanitaire et du soutien à la paix et à la sécurité. Cette approche compte six champs d’action interreliés qui tiennent compte de l’expérience et de l’avantage comparatif du Canada :

- l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles (principal champ d’action);

- la dignité humaine, qui comprend :

- la santé et la nutrition,

- l’éducation,

- l’action humanitaire tenant compte des genres;

- la croissance au service de tous;

- l’environnement et l’action pour le climat;

- la gouvernance inclusive;

- la paix et la sécurité.

Pour assurer un changement véritable, le Canada a adopté une stratégie globale pour les six champs d’action, qui compte des programmes, des politiques et des efforts de sensibilisation. Cette stratégie éclaire les cadres de résultats, les rapports d’étape et l’évaluation des résultats. Le 5 juillet 2019, le Canada a lancé des politiques dans ces champs d’action afin de fournir des précisions sur ce qu’il cherche à réaliser par le biais de la Politique d’aide internationale féministe. Les politiques des champs d’action aident à définir les paramètres généraux de l’aide internationale du Canada, tout en permettant une certaine souplesse en fonction du contexte national et institutionnel.

Le Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Politique d’aide internationale féministe et fixe sans cesse les priorités parmi les objectifs de ses programmes pour qu’ils cadrent avec les cibles de la Politique.

L’un des grands engagements de la Politique est que, d’ici 2021-2022, au moins 95 % des investissements d’aide bilatérale au développement international seront injectés à des initiatives qui cibleront ou intégreront l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, dont 15 % devront cibler expressément ces objectifs.

Le Canada a déjà fait d’importants progrès dans la réalisation de ces engagements. En 2018-2019, plus de 99,9 % de l’aide bilatérale au développement international récemment approuvée d’Affaires mondiales Canada ont ciblé ou intégré l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, et 22,2 % de l’aide visait spécifiquement ces objectifs. Ces nouveaux investissements ont porté à 94,9 % le pourcentage global des décaissements d’aide bilatérale au développement international ciblant ou intégrant l’égalité des genres en 2018-2019, dont 6,2 % ciblaient expressément l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

En 2018-2019, le Canada a continué à augmenter les investissements dans la mise en œuvre de la Politique :

- Le budget de 2018 a annoncé une hausse de 2 milliards de dollars sur cinq ans en aide internationale, à laquelle est venu s’ajouter un financement supplémentaire de 700 millions en 2023-2024, annoncé dans le budget de 2019.

- Le Canada a pris la tête d’une initiative du G7 sur l’éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement, et a contribué à hauteur de 400 millions à un financement historique de 3,8 milliards de dollars pour l’éducation de qualité des filles et des femmes dans les situations de conflit et de crise.

Le Canada progresse dans la mise en œuvre des initiatives énoncées par la Politique. Par exemple :

- En 2017, il a engagé 650 millions de dollars sur trois ans pour améliorer la santé et les droits reproductifs des femmes et des adolescentes. En 2018-2019, une tranche de 408 millions de dollars avait été investie en programmes fonctionnels. L’initiative Partenariats pour sa voix, son choix, par exemple, contribue à améliorer l’accès des femmes à une éducation sexuelle complète, à des moyens de contraception, à la planification familiale, à des avortements sûrs et légaux et à des soins après avortement. Le Canada joue également un rôle de premier plan au sein de mouvements et de partenariats internationaux comme les initiatives Chaque femme, chaque enfant, She Decides, Family Planning 2020 et le Partenariat de Ouagadougou.

- En 2018-2019, le Canada a fait progresser la mise en œuvre du programme « Voix et leadership des femmes », pour lequel il a engagé 150 millions de dollars sur cinq ans. À la fin de 2018-2019, 28 projets avaient été lancés dans le cadre du programme pour soutenir des organisations et des réseaux de femmes dans 30 pays et régions, dont le Ghana, le Mozambique et la Tunisie. Le programme contribue, entre autres avantages, à renforcer la capacité des organisations pour les droits des femmes de mettre en œuvre des programmes et de défendre l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

Le Canada réalise également des progrès significatifs en matière de développement, d’aide humanitaire, de stabilisation et de diplomatie dans des domaines prioritaires importants :

- favoriser le leadership et la participation de toutes les femmes et les filles comme agentes du changement;

- intensifier les opérations de paix en vue de faire progresser le Plan d’action du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, notamment en déployant plus de femmes au sein des troupes de maintien de la paix et parmi les membres du personnel civil.

- accroître l’accès des femmes et des adolescentes à tous les types de services de santé sexuelle et reproductive, y compris leur accès à la contraception;

- renforcer les organisations et mouvements de femmes qui défendent les droits des femmes, l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles;

- augmenter le nombre de filles qui terminent leurs études élémentaires et secondaires;

- améliorer l’accès des femmes aux terres, aux ressources productives, aux services financiers et aux droits à l’héritage et à la propriété, accroître leur contrôle en la matière, encourager leur participation à l’économie et renforcer leur pouvoir économique;

- mieux répondre aux besoins des femmes dans les situations de crise humanitaire et réduire les incidents d’exploitation sexuelle et de mauvais traitements;

- renforcer la résilience aux changements climatiques et soutenir une agriculture adaptée au climat;

- accroître la participation des femmes, des filles et des personnes appartenant à des groupes traditionnellement marginalisés au leadership public, à la prise de décisions et aux processus démocratiques;

- intensifier les opérations de paix en vue de faire progresser le Plan d’action du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, notamment en déployant plus de femmes au sein des troupes de maintien de la paix et parmi les membres du personnel civil.

Transformer la façon dont le Canada apporte son aide internationale

Le Canada continue de maximiser l’efficacité de son aide internationale, notamment en la rendant plus flexible, intégrée et adaptée aux besoins. Son approche féministe maximise la portée de son aide internationale, car elle s’attaque à la discrimination et à l’inégalité qui sont les causes sous-jacentes de la pauvreté. La Note d’orientation sur l’approche féministe du Canada détaille les principes, leviers de changement et pistes d’action pour mettre en œuvre une approche féministe cohérente. Le Canada investit également dans l’innovation et la recherche afin d’élargir la portée des résultats obtenus de façon novatrice. Une note d’orientation a été produite concernant l’approche du Canada relative à l’innovation dans l’aide internationale. En 2018-2019, le Canada a été le premier pays à s’engager activement dans ce domaine et a fait progresser l’innovation lors de sa présidence du G7 et à l’OCDE (pour plus d’informations, consultez la section « Favoriser l’innovation dans le travail de développement » du présent rapport). En outre, le Canada a fait des progrès dans son investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour financer les petits et moyens organismes (PMO) du Canada. Ces investissements soutiennent la conception et la mise en œuvre de programmes novateurs en partenariat avec des organisations locales en vue de soutenir les six champs d’action de la Politique, et plus particulièrement l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

Lors du Sommet du G7 à Charlevoix, au Québec, l’attention des membres du G7 a été attirée sur la question du financement novateur pour le développement. Dans le budget de 2018 ont été annoncés le Programme d’innovation en aide internationale et le Programme de prêts souverains qui s’ajouteront aux instruments de développement du Canada et renforceront notre capacité à tirer parti de l’aide internationale canadienne pour mobiliser des ressources supplémentaires pour le développement durable. En juin 2018, le Canada a publié une Note d’orientation sur son approche en matière de financement novateur du développement durable, qui expose pourquoi, comment et quand le Canada s’appuiera sur des instruments financiers novateurs pour soutenir la réalisation des objectifs de sa Politique d’aide internationale féministe et des ODD. Un engagement de 300 millions de dollars a aussi été annoncé en 2018 pour nouer un nouveau partenariat pour l’égalité des genres – le Fonds Égalité – qui vise à encourager les philanthropes et le secteur privé à se joindre au gouvernement et à la société civile pour mobiliser des niveaux de ressources sans précédent grâce à un partenariat unique en faveur de l’égalité des genres et des droits des femmes.

D’autres efforts sont en cours pour maximiser l’efficacité de l’aide internationale du Canada, notamment pour accroître la transparence de l’aide et favoriser un dialogue ouvert, comme le souligne une Note d’orientation sur l’approche du Canada en la matière, et pour promouvoir des partenariats plus efficaces, diversifiés et inclusifs qui font progresser les intérêts des femmes et des filles. En septembre 2017 a été lancée la Politique du Canada des partenariats avec la société civile pour l’aide internationale : une approche féministe qui vise à favoriser la coopération efficace avec la société civile canadienne, internationale et locale afin d’optimiser l’incidence et les résultats de l’aide internationale et de rendre la société civile plus robuste et dynamique. En 2018-2019, un groupe consultatif sur la Politique relative à la société civile composé de représentants d’Affaires mondiales Canada et d’organismes de la société civile a travaillé à la formulation d’un plan commun de mise en œuvre pour concrétiser les objectifs de la Politique. Le plan a été approuvé en 2019.

Transformer les lieux d’action du Canada

La Politique d’aide internationale féministe du Canada propose une approche géographique moins figée, qui va au-delà des pays de concentration, pour mieux répondre aux besoins locaux et aux occasions à saisir dans les pays où nous sommes présents. Cette nouvelle approche permet au Canada de cibler l’aide dans les régions où elle contribuera le plus à faire reculer la pauvreté et les inégalités, en particulier chez les femmes et les filles. Elle facilite aussi un déploiement plus cohérent de l’aide au développement, de l’aide humanitaire et du soutien à la paix et à la sécurité. Elle rend aussi compte de façon plus réaliste des types de partenariat que le Canada utilise pour déployer son aide, qu’elle soit bilatérale ou multilatérale et livrée de concert avec la société civile et le secteur privé.

De plus, le Canada a fait des progrès en regard de son engagement, énoncé dans la Politique, de consacrer au moins 50 % de son aide bilatérale pour le développement international aux pays de l’Afrique subsaharienne d’ici 2021-2022. En 2018-2019, 45 % de l’aide bilatérale au développement international ont été versés aux pays de l’Afrique subsaharienne. Cela constitue une légère baisse de 3 % en 2018-2019 par rapport à l’année précédente, attribuable à d’importants investissements dans d’autres régions et au soutien de priorités gouvernementales plus générales, comme les crises au Myanmar et au Venezuela.

Le Canada prône la prestation d’aide internationale dans des contextes fragiles selon une approche cohérente et concertée, conformément aux pratiques exemplaires internationales énoncées dans le rapport historique de l’ONU et de la Banque mondiale Chemins pour la paix (2018). Le Canada a également pris des mesures concrètes pour intégrer les éléments relatifs aux conflits dans l’ensemble de son aide internationale, dans tous les champs d’action. Pour ce faire, nous avons examiné comment notre aide internationale et la dynamique des conflits interagissent afin de pouvoir atténuer les risques et de maximiser la portée de nos actions.

Pour en savoir plus, consultez la Politique d’aide internationale féministe

Champ d’action : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles

ODD soutenus dans le cadre du champ d’action de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles

* Les ODD sont soulignés en fonction d’objectifs et de résultats communs. Tous les ODD ont des liens intersectionnels avec tous les autres champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.

L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles constituent le champ d’action principal de la Politique d’aide internationale féministe, et un objectif stratégique pour tous les champs d’action.

L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles sont des éléments fondamentaux de la reconnaissance réelle des droits de la personne, de l’élimination de la pauvreté, ainsi que de l’instauration du développement durable et de la paix. Les femmes et les filles peuvent être de puissantes agentes de changement, mais en raison d’inégalités persistantes fondées sur le genre, un nombre disproportionné de femmes et de filles se heurtent à la violence, à la discrimination et à la marginalisation socioéconomique. Il faut davantage promouvoir des milieux qui leur permettent d’avoir un accès égal à la prise de décisions au sein de leur foyer et dans la société, de contrôler leur vie et leur corps, et de contribuer au développement et à la prospérité et d’en tirer profit en toute égalité. Le Canada cherche à faire progresser l’égalité des genres et à accélérer les progrès dans toutes ses priorités. En ce qui concerne ce champ d’action, le Canada crée un espace permettant d’investir dans des efforts soutenus et coordonnés en vue de relever les défis fondamentaux et multidimensionnels que représentent l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

À ce titre, dans le cadre de ce champ d’action en particulier, le Canada fait progresser l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles selon trois volets :

- contribuer à lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le genre (VSFG), y compris les mariages d’enfants, les mariages précoces ou forcés, ainsi que la mutilation génitale féminine ou l’excision;

- soutenir et renforcer les organisations et mouvements de femmes qui jouent un rôle important pour défendre les droits, l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles;

- appuyer la formulation de politiques et la mise en œuvre de programmes visant l’égalité des genres, qui se fondent sur des données probantes.

Pour en savoir davantage sur l’approche du Canada, veuillez consulter sa politique de champ d’action sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada dans ce champ d’action, veuillez consulter la Banque de projets.

Activités et résultats en 2018-2019

Principaux récipiendaires

Bangladesh : 8,5 millions de dollars

Afghanistan : 5,6 millions de dollars

Cisjordanie et Gaza : 3,8 millions de dollars

En 2018-2019, le Canada a investi 90,25 millions de dollars dans l’aide internationale, dont 88,44 millions en ADO, dans le cadre d’efforts consacrés spécifiquement aux enjeux d’au moins l’un des trois volets ci-dessus. Puisque l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles sont le moteur de tous les champs d’action en vertu de la Politique d’aide internationale féministe, d’autres enjeux, comme le renforcement économique et politique du pouvoir des femmes, l’éducation de qualité pour les femmes et les filles, la santé et les droits sexuels et reproductifs, sont déclarés séparément, dans leurs champs d’action respectifs. En gros, lorsque l’on compte tous les champs d’action, 2,8 milliards de dollars (soit 94,9 %) de l’aide bilatérale au développement d’Affaires mondiales Canada ciblent ou intègrent l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles en 2018-2019.

Dans le champ d’action de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles, le Canada collabore avec des partenaires étrangers, canadiens et locaux afin d’accroître les connaissances et les capacités dans les pays en développement pour qu’ils s’attaquent aux obstacles nuisant à l’égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Le Canada soutient également l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de programmes, y compris ceux des organisations et des institutions publiques de femmes, afin de prévenir la violence sexuelle et fondée sur le genre et d’y répondre, d’éliminer les écarts entre les genres et de promouvoir le changement social en faveur de l’égalité des genres.

L’une des initiatives phares du Canada est le Programme Voix et leadership des femmes (VLF), lequel permet de soutenir des organisations et des réseaux communautaires de femmes qui font avancer les droits des femmes et des filles. Les projets du programme VLF sont mis en œuvre localement et conçus pour répondre aux besoins et aux priorités des organisations locales de femmes. En 2018-2019, le programme a permis de mettre en œuvre des projets dans 13 pays d’Afrique subsaharienne et un projet régional. Sur le continent américain, des projets du programme VLF ont été établis dans la région des Caraïbes et en Colombie, en Haïti, au Honduras et au Pérou. Dans la région de l’Asie-Pacifique, des projets ont été établis en Afghanistan, au Bangladesh, en Indonésie, au Myanmar et au Pakistan et au Sri Lanka. Des projets du programme VLF ont été mis en œuvre au Maroc, en Tunisie et en Ukraine.

408 323 personnes ont été touchées par des projets visant la prévention ou l’interdiction de la violence sexuelle et fondée sur le genre, incluant les mariages d’enfants, les mariages précoces ou forcés, et les mutilations génitales fémininesNote de bas de page 2.

Les initiatives du Canada ont entraîné :

- une plus grande sensibilisation, un meilleur accès aux services et l’application des lois liées à la VSFG et aux mariages d’enfants et aux mariages précoces et forcés;

- une influence et un pouvoir décisionnel accrus chez les adolescentes et les jeunes femmes dans toute leur diversité sur des questions qui les concernent elles-mêmes ainsi que leur avenir;

- l’efficacité accrue des organisations et des réseaux locaux et nationaux de femmes à stimuler le changement et à responsabiliser les gouvernements;

- des données probantes solides au sujet des causes profondes et des coûts des inégalités entre les genres.

Afrique subsaharienne