Ministre du Développement international - Cahier de breffage

Juillet 2023

Publié : le 19 octobre 2023

A. Principales responsabilités du portefeuille

Aperçu stratégique

Enjeu

- L'aide internationale du Canada constitue une composante essentielle des objectifs et de la boîte à outils internationaux du Canada.

- Malgré les progrès réalisés dans la réduction de la pauvreté au cours des 20 dernières années, l'impact de la pandémie de COVID-19 et les crises mondiales et régionales qui se chevauchent, ont contribué à une situation dans laquelle la réalisation des objectifs de développement durable est devenue de plus en plus difficile.

Contexte

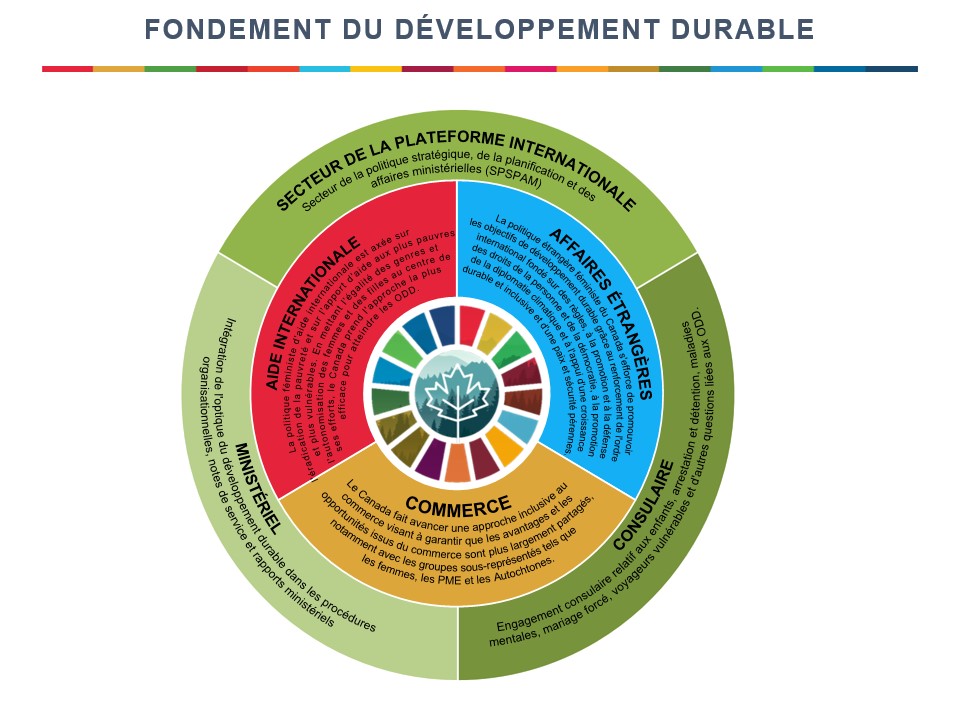

En tant que ministre du développement international, vous êtes le principal responsable de la fourniture de l'aide au développement international du Canada dans un ministère qui rassemble les capacités du Canada en matière de politique étrangère, de commerce et d'aide internationale de manière intégrée sous la rubrique de la politique étrangère féministe du Canada. Vous vous concentrerez sur la mise en œuvre de la politique d'aide internationale féministe afin que l'aide internationale du Canada favorise le développement durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Vous êtes également responsable de la réponse du Canada aux crises humanitaires.

L'aide internationale canadienne est orientée par le Programme 2030 pour le développement durable, un accord mondial historique axé sur 17 Objectifs de développement durable. L'année 2023 se situe à mi-parcours du Programme 2030, et un sommet au niveau des dirigeants est prévu cet automne à New York pour faire le point sur les progrès accomplis et évaluer les ajustements nécessaires à la réalisation des objectifs.

La majeure partie de l'aide internationale canadienne est composée d'aide publique au développement (APD) et est soumise à la loi canadienne sur la responsabilité en matière d'aide publique au développement (2008). Cette loi exige que l'aide canadienne soutienne les efforts de réduction de la pauvreté, réponde aux perspectives des pauvres et s'aligne sur les normes internationales en matière de droits de l'homme.

L'aide internationale permet au Canada d'apporter des changements transformateurs à long terme dans les pays qui peuvent bénéficier d'une aide au développement en raison de leur faible PIB par habitant. Le Canada est un donateur international actif et engagé depuis les années 1950. Nos contributions au cours des dernières décennies ont permis d'allonger l'espérance de vie, de réduire la pauvreté, d'accroître l'égalité entre les hommes et les femmes, d'améliorer les résultats en matière de santé et d'éducation, de mettre en place de meilleurs systèmes de gouvernement et de renforcer la résistance des pays en développement aux chocs extérieurs.

La programmation de l'aide internationale du Canada comprend des initiatives visant à promouvoir la paix, la sécurité et la gouvernance, ce qui nécessite une étroite collaboration avec le ministre des Affaires étrangères. L'aide internationale du Canada complète également le travail du ministre du Commerce international en renforçant et en stabilisant les économies des pays à revenu faible et intermédiaire, en créant des opportunités de partenariats commerciaux mutuellement bénéfiques et en contribuant à un partage plus large des avantages commerciaux.

L'aide internationale du Canada

En juin 2017, le Canada a adopté une Politique d'aide internationale féministe, qui oriente la prestation de son aide internationale. Cette politique vise à éradiquer la pauvreté et souligne que la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles constituent le moyen le plus efficace de bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère (voir la brève sur la Politique d'aide internationale féministe pour plus de détails).

Le Canada collabore avec les gouvernements, les organisations de la société civile, les organisations internationales et les entités du secteur privé pour la mise en œuvre de son aide internationale. Votre engagement régulier auprès d'organisations locales, internationales et canadiennes de la société civile vous donnera l'occasion de façonner le programme de développement international et de faire progresser les priorités du Canada en matière d'aide internationale et de politique étrangère.

Le Canada s'engage, par le biais de son aide internationale, auprès des économies émergentes d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine, et des Caraïbes. Le Canada a déboursé 7,9 milliards de dollars en 2021-2022 pour répondre aux besoins mondiaux par le biais de divers canaux et partenaires. Au cours des dernières années, l'aide du Canada a été orientée par plusieurs objectifs et engagements, tous découlant de la Politique d'aide internationale féministe :

- Au moins 95 % des initiatives bilatérales d'aide au développement international du Canada viseront ou intégreront l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.

- 15 % de tous les investissements bilatéraux d'aide au développement international seront spécifiquement consacrés à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles.

- Pas moins de 50 % de son aide bilatérale au développement international sera dirigée vers les pays d'Afrique subsaharienne.

Des progrès importants ont été réalisés en vue d'atteindre les objectifs. Par exemple, le ministère a dépassé l'objectif de 95 % en matière d'égalité des sexes (programmes ciblés et intégrés combinés en matière d'égalité des sexes) en 2021-2022, atteignant 99 %. Cet objectif a été atteint à plusieurs reprises. À l'heure actuelle, le Canada s'oriente vers un modèle de partenariat plus réactif, dans lequel les programmes sont adaptés pour répondre aux besoins spécifiques et aux opportunités dans les pays partenaires, avec un élan vers un développement mené localement.

En plus de se concentrer sur la réduction de la pauvreté dans les pays en développement, l'aide internationale du Canada contribue à la protection des « biens publics mondiaux » (tels que la réduction des émissions de carbone, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la prise en charge des urgences sanitaires), qui présentent des avantages à long terme pour les Canadiens. L'aide internationale constitue un outil important, qui contribue à renforcer les relations du Canada avec ses partenaires bilatéraux et facilite la collaboration avec les parties prenantes dans les principaux forums multilatéraux, tels que le système des Nations unies, le G7/G20, le Commonwealth et la Francophonie.

En mettant l'accent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, l'aide internationale du Canada soutient la santé mondiale, y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs et la nutrition, l'éducation et la formation professionnelle, la promotion de la gouvernance inclusive et des droits de l'homme, l'amélioration des systèmes alimentaires, ainsi que les questions liées à l'environnement, à la biodiversité et au changement climatique. Le Canada est également reconnu pour son leadership et son engagement en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité.

En 2019, le Canada s'est engagé à augmenter son financement pour la santé mondiale et la santé et les droits sexuels et reproductifs, y compris la nutrition dans le monde, à 1,4 milliard de dollars par an pendant 10 ans jusqu'en 2030. Il a également reconnu publiquement qu'une action urgente est nécessaire pour faire face aux crises interconnectées du changement climatique et de la perte de biodiversité, qui affectent de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables, et a également doublé son engagement de financement international pour le climat, qui est passé de 2,65 milliards de dollars à 5,3 milliards de dollars sur une période de 5 ans, de 2021 à 2026, afin de soutenir la transition des pays en développement vers un développement durable à faible émission de carbone, résilient au changement climatique, positif pour la nature et inclusif. Conformément à la Politique d'aide internationale féministe, au moins 80 % des projets de financement climatique intégreront des considérations relatives à l'égalité des sexes, en reconnaissance du fait que les femmes et les filles sont de puissants agents de changement.

Outre ses investissements dans le développement durable à long terme, le Canada contribue de manière significative à l'action humanitaire mondiale. Le Canada est considéré comme un partenaire engagé et constructif dans le système humanitaire international et a joué un rôle dans l'élaboration d'accords internationaux clés qui visaient à renforcer la réponse humanitaire mondiale aux crises, notamment le « Grand Bargain » (un accord entre les plus grands donateurs et les organisations d'aide qui vise à mettre davantage de moyens à la disposition des personnes dans le besoin) et le Pacte mondial sur les réfugiés. Le Canada a été le cinquième plus grand donateur d'aide humanitaire en 2022, fournissant plus d'un milliard de dollars d'aide humanitaire, dont 400 millions de dollars pour répondre à l'Afrique subsaharienne, 277 millions de dollars pour l'Ukraine et plus de 143 millions de dollars pour l'Afghanistan et la région. Les contributions du Canada ont également permis de fournir une aide humanitaire et une protection à plus de 100 millions de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays par l'intermédiaire de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés.

Certaines régions du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie ont connu des conflits armés prolongés qui ont entraîné d'importantes crises humanitaires et des déplacements de populations. Ces conflits pèsent sur les efforts d'assistance internationale, car les organisations humanitaires ont du mal à accéder aux zones touchées et à fournir de l'aide aux communautés vulnérables. La fragilité, les conflits et l'instabilité en Afghanistan, en Haïti, en Éthiopie et au Soudan ont mis en évidence le fait que les efforts d'aide internationale au développement ne suffisent pas à eux seuls à assurer la stabilité, la paix et la prospérité. Les efforts de développement doivent être bien coordonnés avec l'aide humanitaire et les activités de consolidation de la paix dans le cadre d'une approche « triple nexus » afin de stabiliser les États fragiles et touchés par des conflits, de renforcer la résilience et de préserver les acquis du développement au fil du temps.

L'évolution du paysage mondial du développement

Outre les donateurs traditionnels et les acteurs du secteur privé et de la philanthropie, les nouveaux donateurs remettent en question la manière dont l'aide internationale est fournie. Des pays comme la Chine, le Brésil et l'Inde apportent leurs propres perspectives et approches qui ne sont pas toujours alignées sur les valeurs et les intérêts du Canada. Ce paysage de plus en plus dynamique présente des défis, mais aussi, à l'occasion, des possibilités de continuer à faire évoluer notre engagement et de trouver un terrain d'entente avec un éventail plus large de partenaires du développement.

Les nombreuses actions de sensibilisation menées par la Chine dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », de l'initiative pour le développement mondial et de l'initiative pour la sécurité mondiale en ont fait un partenaire économique bienvenu pour de nombreux États. En particulier, la Chine a acquis une solide expérience au cours de la dernière décennie en répondant aux priorités des pays en développement en matière d'infrastructures, y compris numériques. Cela dit, certains ont critiqué le fait que ces projets ont exacerbé la corruption dans des endroits déjà corrompus et ont considérablement alourdi le fardeau de la dette des pays en développement. Le Canada et les donateurs similaires ont été plus lents à réagir, en partie parce que nos outils sont moins bien adaptés à cet objectif. Toutefois, de nouvelles initiatives telles que la passerelle mondiale de l'UE et le partenariat du G7 pour l'infrastructure et l'investissement (PGII) visent à remédier à ce déséquilibre et à réduire le déficit d'investissement dans l'infrastructure dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Par le biais du PGII, par exemple, le G7 vise à mobiliser collectivement 600 milliards d'US$ d'investissements publics et privés en mettant l'accent sur des infrastructures de qualité au cours des 5 prochaines années (2022-2027).

Pour répondre aux besoins nouveaux et émergents des partenaires, l'aide internationale du Canada se concentre de plus en plus sur les besoins en matière de santé, de climat, d'éducation et de sécurité alimentaire. Les travaux politiques en cours renforcent la capacité du Canada en matière de planification stratégique, d'approches féministes de la prestation de l'aide et de développement mené localement, tout en intégrant les priorités plus larges du gouvernement du Canada, telles que la réconciliation et la décolonisation.

Le Canada fournit son aide internationale conformément aux principes d'efficacité du développement reconnus au niveau international. Plusieurs nouveaux mécanismes ont été créés ces dernières années, notamment l'institution financière de développement du Canada, FinDev Canada et 2 nouveaux mécanismes qui utilisent le financement mixte et les contributions remboursables pour mobiliser les investissements du secteur privé dans le développement durable (le Programme d'innovation en matière d'aide internationale et le Programme de prêts souverains).

Les Nations unies estiment que les pays en développement sont confrontés à un déficit d'investissement annuel de 4 000 milliards de dollars au titre des ODD, contre 2 500 milliards de dollars en 2015 lors de l'adoption de l'Agenda 2030. L'APD seule est loin d'être suffisante pour combler ce déficit, ce qui signifie que le financement devra être mobilisé à partir de toutes les sources publiques et privées, en plus de la réforme de l'architecture financière internationale pour gagner en efficacité.

Le Canada reconnaît que les réformes du système multilatéral et la modernisation de l'APD sont également nécessaires pour répondre aux appels à une plus grande inclusion et à une voix plus forte pour le Sud, y compris les réformes des institutions financières internationales et du Conseil de sécurité de l'ONU. L'incapacité à répondre aux priorités des pays en développement à grande échelle pourrait alimenter le ressentiment mondial croissant et contribuer à une communauté mondiale de plus en plus fracturée, ce qui saperait les efforts d'action collective sur une série de questions prioritaires pour le Canada.

Face à l'évolution des défis mondiaux, le Canada actualise et renforce sa capacité à s'engager à l'échelle mondiale en mettant en œuvre l'initiative « L'avenir de la diplomatie » lancée en mai 2023. Le Canada va également de l'avant avec une initiative de transformation des subventions et des contributions d'une durée de 5 ans, de 2023 à 2028. Cette transformation réduira le fardeau administratif des organisations partenaires en mettant en place des systèmes modernes de gestion des relations avec les clients, plus efficaces, plus transparents et plus réactifs.

Conclusion

L'aide internationale du Canada est essentielle pour promouvoir les intérêts, les priorités et l'influence du Canada à l'étranger, tout en améliorant la vie des pauvres et des plus marginalisés dans les pays en développement. Les objectifs généraux de l'aide internationale sont conformes aux valeurs canadiennes telles que le respect de l'État de droit, la gouvernance démocratique, les droits de l'homme, la diversité et l'inclusion, la sécurité économique et la durabilité environnementale. Les Canadiens s'attendent à ce que leur gouvernement défende ces valeurs, tant au niveau national qu'international, et s'accordent généralement à dire que l'aide aux plus pauvres et aux plus marginalisés est la bonne chose à faire.

L'expérience du Canada démontre la valeur de l'aide internationale en termes d'impact sur le développement et d'influence sur la scène mondiale. L'aide internationale permet au Canada de s'engager et de soutenir un large éventail de partenaires de manière à compléter les atouts commerciaux et diplomatiques, à instaurer la confiance, le respect et la collaboration avec les pays partenaires sur diverses questions de politique étrangère, ce qui se traduit par des gains stratégiques pour le Canada sur le plan international, tout en favorisant un monde plus équitable, plus sûr et plus prospère pour tous.

Principales responsabilités du portefeuille

Enjeu

- La loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (2013) précise que le rôle du ministre du Développement international est de « favoriser le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement et de fournir une assistance humanitaire en cas de crise ».

- Vous travaillerez avec d'autres ministres, sous-ministres et hauts fonctionnaires du ministère, y compris le ministre des affaires étrangères, qui a la responsabilité globale de la conduite des affaires extérieures du Canada, y compris le commerce international et le développement international, comme le prévoit la loi.

Contexte

L'aide internationale constitue un élément clé de l'engagement du Canada dans le monde, ainsi qu’un élément essentiel de notre boîte à outils pour les affaires mondiales. En tant que ministre du Développement international, votre rôle consiste à superviser les investissements du Canada en matière de développement et d'aide humanitaire, au sein d'une équipe élargie de ministres qui se concentrent sur le rôle et l'influence du Canada dans un contexte mondial dynamique.

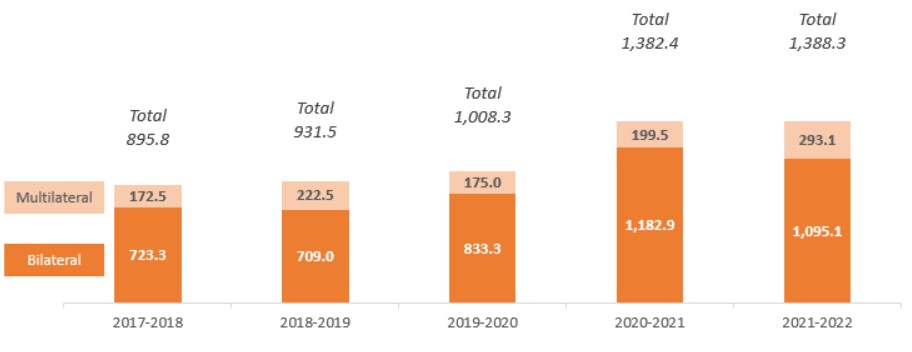

Avec une croissance continue du financement du développement international à long terme, le Canada a maintenu son attention sur des engagements clés tels que le climat, la santé mondiale, l'égalité des sexes et la finance innovante. Les ressources de base d'Affaires mondiales Canada pour le développement et l'aide humanitaire - qui excluent les ressources limitées dans le temps et exceptionnelles pour la pandémie de COVID-19 et l'Ukraine - suivent une tendance à la hausse depuis 2018-2019, passant de 3,66 milliards de dollars à 4,84 milliards de dollars en 2023-2024, l'enveloppe d'aide internationale du Canada devrait s'élever à 6,88 milliards de dollars en 2023-2024. Affaires mondiales Canada reçoit la plus grande partie de l'enveloppe d'aide internationale en 2023-2024. 88 milliards de dollars en 2023-2024. Affaires mondiales Canada reçoit la majorité de l'enveloppe de l'aide internationale (87 % en 2023-2024), avec des allocations supplémentaires au ministère des Finances, au Centre de recherches pour le développement international, à Environnement et Changement climatique Canada, à Sécurité publique et à Ressources naturelles Canada.

Soutenu par le sous-ministre du développement international, vos principales responsabilités sont les suivantes :

- Fournir une orientation stratégique pour la politique et la programmation en matière de développement international et d'action humanitaire, et travailler en étroite collaboration avec d'autres ministres pour soutenir l'action cohérente du Canada dans le domaine du développement, de l'action humanitaire, de la paix et de la sécurité et du commerce.

- Cogérer l'enveloppe d'aide internationale (EAI) du Canada avec les ministres des affaires étrangères et des finances, en veillant notamment à l'efficacité et aux résultats.

- Rendre compte des activités, des résultats et des dépenses du Canada en matière d'aide internationale par le biais de rapports annuels solides, notamment le Rapport au Parlement sur l'aide internationale du gouvernement du Canada, le Rapport ministériel sur les résultats, le Rapport statistique sur l'aide internationale et le Plan ministériel.

- Assurer le contrôle de la gouvernance du Centre de recherche pour le développement international et présenter ses rapports annuels au Parlement.

Vous travaillerez avec les ministres, les sous-ministres et d'autres hauts fonctionnaires du ministère pour mettre en œuvre la politique d'aide internationale féministe du Canada et promouvoir les valeurs canadiennes, notamment la démocratie et l'inclusion, l'efficacité du développement et l'innovation, et vous vous engagerez activement auprès des parties prenantes canadiennes, internationales, régionales et locales.

Vous travaillerez également avec d'autres collègues du Cabinet pour faire progresser les responsabilités des portefeuilles conjoints, comme la ministre des Familles, des Enfants et du Développement social sur la mise en œuvre du Programme 2030 pour le développement durable, le ministre des Finances sur les institutions financières internationales, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'action climatique internationale, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et le ministre des Affaires étrangères pour développer les efforts du Canada afin de faire progresser l'égalité des genres à l'étranger.

Vous interagirez également avec les partenaires d'aide internationale du Canada dans les pays en développement et rencontrerez des représentants du gouvernement, des membres de la communauté du développement, des organisations de la société civile, ainsi que des parties prenantes du secteur privé. Dans votre pays, vous jouerez un rôle de premier plan en incitant les Canadiens à s'intéresser aux questions mondiales et en mobilisant leur participation aux initiatives de développement international.

Enveloppe d'assistance internationale

L' Enveloppe d'assistance internationale (EAI) est la réserve de ressources dédiée du gouvernement du Canada et le principal outil de planification budgétaire pour soutenir les objectifs de l'aide internationale. L'EAI finance la majeure partie de l'aide publique au développement (APD) du Canada et des activités de sécurité et de stabilisation non liées au combat à l'appui du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Conformément à son cadre de gestion approuvé par le Cabinet, l'EAI est cogérée par les ministres des affaires étrangères, du développement international et des finances. Avec vos collègues, vous jouerez un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un consensus sur l'orientation politique de l'EAI, en consultation avec les organismes centraux. Les ministres de l'EAI disposent d'autorisations de dépenses spécifiques liées aux bassins de l'EAI dont ils sont (ou vous êtes) responsables.

Responsabilités en matière de programmation

En tant que ministre du Développement international, vous jouerez un rôle important en orientant l'affectation des fonds d'aide internationale du Canada à des programmes et à des initiatives spécifiques, sur la base des décisions du Cabinet et des priorités du gouvernement.

Lors de la préparation des projets, Affaires mondiales Canada suit un processus rigoureux d'évaluation de la diligence raisonnable qui comprend une analyse comparative entre les sexes (Gender-Based Analysis Plus) et veille à ce que les projets soient conformes à la Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officielle (2008). Cette loi exige que, à l'exception de l'aide humanitaire, les projets contribuent à la réduction de la pauvreté, tiennent compte des perspectives des pauvres et soient conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Les projets doivent également être conformes à la loi sur l'évaluation de l'impact (2019) et à la directive du Cabinet sur les évaluations environnementales stratégiques afin de garantir qu'ils protègent l'environnement et n'entraînent pas d'effets négatifs sur l'environnement.

Gouvernance des banques de développement

Le ministre du développement international est le gouverneur du Canada auprès de l'Union européenne :

- Banque africaine de développement (BAfD)

- Banque asiatique de développement (BAsD)

- Banque de développement des Caraïbes (CDB)

- Banque interaméricaine de développement (BID).

Ces institutions financières internationales (IFI) régionales ont été créées pour soutenir la coopération internationale et aider à gérer le système financier mondial, en particulier les financements innovants. Pour d'autres IFI comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), le ministre des finances est le gouverneur canadien.

Les programmes et projets des IFI visent à réduire la pauvreté, à soutenir le développement économique et social durable et à promouvoir la coopération et l'intégration régionales, par le biais de prêts aux pays à revenu intermédiaire et de prêts concessionnels et de subventions aux pays les plus pauvres, y compris les États fragiles.

En tant que gouverneur, vous êtes responsable de la surveillance et de la gouvernance globale de ces institutions par le Canada, y compris de leur orientation stratégique, de leur responsabilité, de leur efficacité institutionnelle et de leurs décisions en matière de finances et de programmation. Les directeurs exécutifs représentent le Canada au sein des conseils d'administration de ces institutions, qui sont chargés de superviser leurs activités générales.

Centre de recherches pour le développement international

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) est une société d'État créée par une loi du Parlement canadien en 1970 (la loi sur le CRDI). Il a pour mission « d'entreprendre, d'encourager, de soutenir et de mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en voie de développement et sur les moyens d'appliquer et d'adapter les connaissances scientifiques, techniques et autres au progrès économique et social de ces régions », l'égalité entre les hommes et les femmes étant un thème transversal.

Le CRDI est dirigé par un conseil d'administration composé de 14 gouverneurs au maximum, dont le président rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Développement international. Conformément à la loi sur le CRDI, vous recevez le rapport d'audit annuel de l'auditeur général sur le CRDI, que vous déposez ensuite au Parlement dans le cadre du rapport annuel du Centre. Vous êtes également chargé de présenter le rapport annuel sur l'application par le CRDI de la loi sur l'accès à l'information et de la loi sur la protection de la vie privée, et de faire des recommandations au gouverneur en conseil sur les nominations au Conseil des gouverneurs.

FinDev Canada

L’Institution financière de développement du Canada (FinDev Canada), lancée en février 2018, est une filiale en propriété exclusive d'Exportation et développement Canada (EDC). FinDev Canada élargit la boîte à outils du Canada en matière de financement du développement en investissant dans le secteur privé des pays en développement à l'aide d'une approche axée sur l'égalité des sexes afin de promouvoir la croissance économique et de réduire la pauvreté. La prise en compte et l'atténuation des effets du changement climatique constituent également une priorité essentielle.

En avril 2023, FinDev Canada a signé des engagements pour 39 investissements d'une valeur de plus de 768 millions de dollars américains (environ 1 milliard de dollars canadiens). À partir de 2023-2024, FinDev Canada recevra une recapitalisation de 300 millions de dollars sur une période de 3 ans, telle qu’annoncé dans le budget 2021. En novembre 2022, le Canada a lancé sa stratégie indo-pacifique et a annoncé un capital supplémentaire de 750 millions de dollars pour FinDev Canada. Ces augmentations de capital seront financées par les bénéfices non distribués d'EDC.

Conformément à la Loi sur le développement des exportations, le ministre du Commerce international est responsable d'EDC, mais il travaille en consultation avec le ministre du Développement international sur les questions liées au mandat de FinDev Canada. À ce titre, vous examinerez et fournirez des conseils sur les priorités stratégiques de FinDev, la planification d'entreprise et les rapports annuels, ainsi que sur les questions législatives et réglementaires.

Événements ministériels de haut niveau

Août 2023

- 7e Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) – Vancouver, Canada – Du 21 au 30 août

Autres événements de l’année

- Rencontre annuelle Grand Challenges – Dakar, Sénégal – Du 8 au 11 octobre

- Conseil Canadien pour l’entreprise autochtone – Forum des entreprises de la côte ouest – Vancouver, Canada – 19 octobre *Comme alternative à MINT

- 2023 Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) - Marrakech, Maroc du 9 au 15 octobre

- Sommet Canada-EU – Canada (Ville à déterminer) – octobre/automne

- Conférence canadienne sur la santé mondiale – Ottawa, Canada – 16 octobre

- Session de la réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique (FIP) avec les partenaires du dialogue – Rarotonga, îles Cook – Du 8 au 10 novembre

- [CAVIARDÉ]

- Forum mondial sur les réfugiés – Genève, Suisse – Du 13 au 15 décembre

- Sommet des dirigeants de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), (ÀÊC)

Septembre 2023

- Semaine de haut niveau des Nations Unies (UNGA 78) – Ville de New York, États-Unis – Du 17 au 25 septembre

- [CAVIARDÉ]

Événements de niveau PM

Les ministres d’Affaires mondiales Canada peuvent être invités à participer aux événements avec le Premier ministre

- 3e Plateforme de Crimée – ÀÊC – août (ÀÊC)

- Sommet des dirigeants du G20 – New Delhi, Inde – du 9 au 10 septembre

- Sommet des objectifs de développement durable (ODD) – Ville de New York, États-Unis – Du 19 au 20 septembre

- Sommet de l’ASEAN – Indonésie – novembre (ÀÊC)

- Sommet des dirigeants économiques de l’APEC – San Francisco, États-Unis – Semaine du 12 novembre (ÀÊC)

- Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2023 – Dubai, United Arab Emirates – Du 30 novembre au 12 décembre

- Sommet des leaders nord-américains 2023 – Canada – Les mois de novembre et décembre sont les plus probables, mais janvier 2024 reste possible.

B. Le ministère

Vue d’ensemble du Ministère

Enjeu

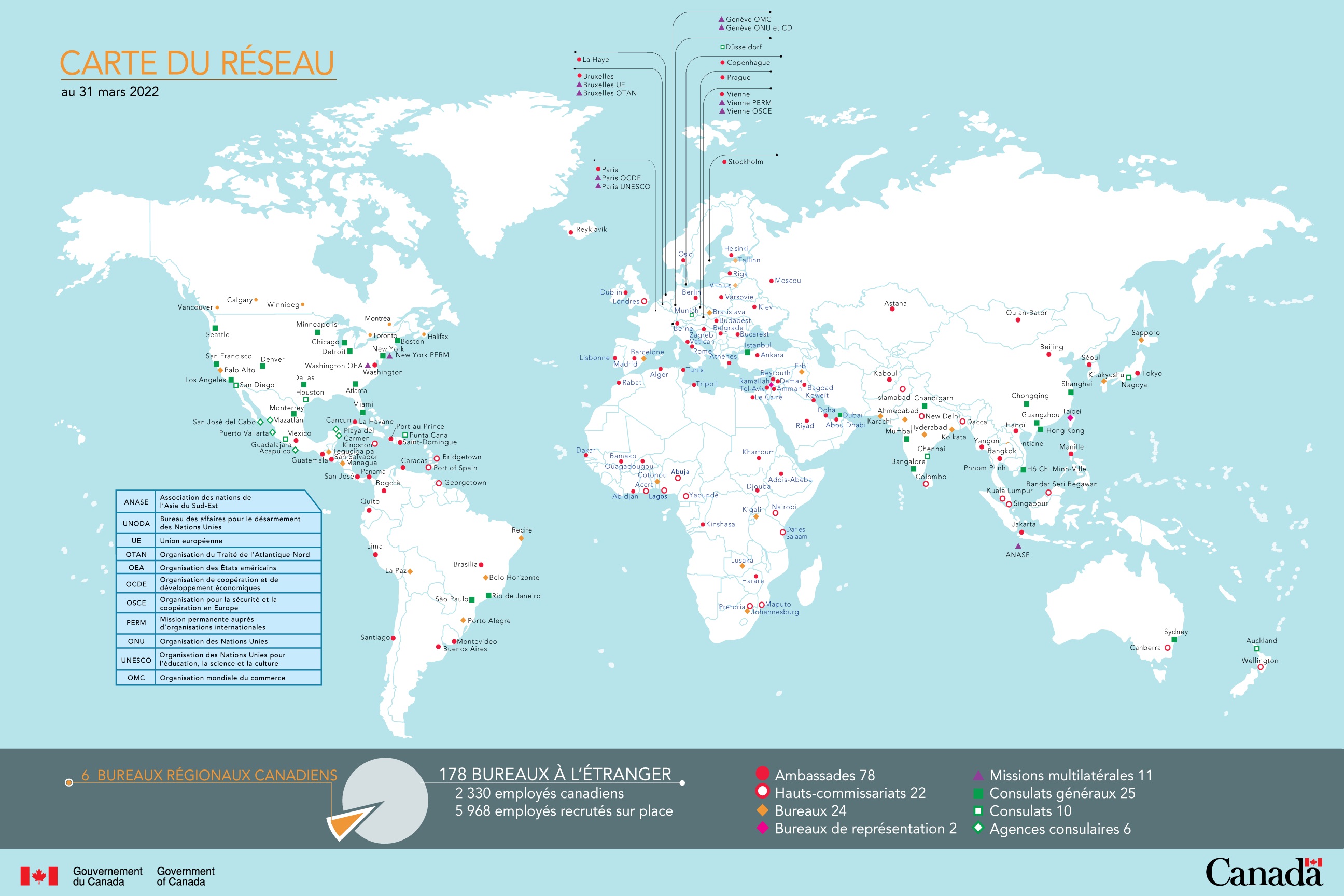

- Affaires mondiales Canada est chargé de définir et de promouvoir les objectifs intégrés du Canada en matière de politique étrangère, de commerce et d’aide internationale, et de soutenir les intérêts consulaires et commerciaux du Canada. Nous sommes un ministère en réseau qui compte environ 13 900 employés actifs travaillant au Canada et dans 110 pays (dans 178 missions), avec un budget total de 7,6 milliards de dollars.

Contexte

Ce que nous faisons

Affaires mondiales Canada gère les relations du Canada avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales, en mobilisant et en influençant les acteurs internationaux afin de promouvoir la sécurité et la prospérité des Canadiens. Il propose une approche cohérente à l’égard des objectifs politiques (c’est-à-dire diplomatiques), commerciaux et d’aide internationale du Canada. Le travail du Ministère est axé sur les cinq responsabilités essentielles suivantes :

- Diplomatie et défense des intérêts à l’échelle internationale : promouvoir les intérêts et valeurs du Canada par l’élaboration de politiques, la diplomatie, la défense des intérêts et l’engagement auprès de divers intervenants. Cela inclut notamment d’établir et d’entretenir des relations bilatérales et multilatérales constructives à l’avantage du Canada; d’assumer un leadership diplomatique sur certaines questions et négociations mondiales; et de soutenir les efforts visant à mettre en place des institutions internationales solides et à faire respecter le droit international, y compris par le recours judicieux aux sanctions.

- Commerce et investissement : soutenir l’accroissement du commerce et de l’investissement afin d’améliorer le niveau de vie de tous les Canadiens. Cela comprend notamment de mettre en place et de préserver un système commercial mondial ouvert et inclusif, fondé sur des règles; de soutenir les exportateurs et les innovateurs canadiens dans leurs efforts de développement commercial international; de négocier des accords commerciaux bilatéraux, plurilatéraux et multilatéraux; d’administrer les contrôles des exportations et des importations; de gérer les différends commerciaux internationaux; de faciliter et d’accroître les investissements étrangers directs; et de soutenir l’innovation, la science et la technologie à l’échelle internationale.

- Programmes en matière de développement, d’aide humanitaire, de paix et de sécurité : contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’augmentation des possibilités pour les populations du monde entier. Cela comprend notamment d’atténuer les souffrances lors des crises humanitaires; de renforcer les possibilités de croissance économique inclusive, durable et équitable; de promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes; d’améliorer les résultats en matière de santé et d’éducation; et de renforcer la paix et la sécurité par des programmes de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, de soutien au renforcement des capacités de lutte contre la criminalité, d’opérations de paix et de gestion des conflits.

- Aide aux Canadiens à l’étranger : fournir en temps utile des informations sur les voyages et des services consulaires appropriés aux Canadiens à l’étranger afin de contribuer à leur sécurité. Ces services comprennent des visites dans les lieux de détention, le déploiement de personnel pour évacuer les Canadiens en cas de crise et la fourniture de documents d’urgence.

- Soutien à la présence du Canada à l’étranger : fournir des ressources, des infrastructures et des services pour permettre une présence de l’ensemble du gouvernement et du Canada à l’étranger. Cela comprend la gestion de nos missions à l’étranger et la mise en œuvre d’une initiative majeure de devoir de diligence pour assurer la protection du personnel du gouvernement du Canada, des infrastructures à l’étranger et de l’information.

Responsabilités juridiques

Le Ministère est la principale source de conseils sur le droit international public ainsi que sur le commerce international et le droit de l’investissement pour le gouvernement du Canada. Les avocats d’Affaires mondiales Canada conseillent le gouvernement sur ses obligations juridiques internationales ainsi que sur la négociation et l’interprétation des traités, et interviennent dans les litiges internationaux. En outre, les juristes du ministère de la Justice fournissent des services juridiques au Ministère en ce qui concerne les questions de droit interne, notamment en matière de litiges et de réglementation.

Effectifs

Le Ministère compte environ 13 900 employés actifs; 8 300 d’entre eux sont des employés canadiens (EC), qui travaillent soit au Canada, soit dans nos missions à l’étrangerNote de bas de page 1. Les 5 600 employés restants sont des employés recrutés sur place (ERP), généralement des citoyens étrangers embauchés dans leur propre pays pour fournir des services de soutien dans nos missions. Environ 56 % des EC sont des femmes (contre 59 % des ERP), et 61 % des EC ont l’anglais comme première langue officielle (39 % le français).

Le personnel d’Affaires mondiales Canada travaille dans certains des endroits les plus difficiles de la planète, y compris dans des zones de conflit actif. L’effectif canadien comprend un groupe d’employés permutants (environ 26 % de l’effectif) qui contribuent à l’exécution du mandat du Ministère par le biais d’affectations allant généralement de deux à quatre ans, alternant entre les missions à l’étranger et l’administration centrale ou les bureaux régionaux du Canada. Les chefs de mission sont responsables de l’engagement « pangouvernemental » du Canada dans leur pays d’accréditation et de la supervision de tous les programmes fédéraux présents dans la mission. Ce travail important ne serait pas possible sans la contribution de la main-d’œuvre traditionnelle (environ 74 % de la main-d’œuvre) située à l’administration centrale, qui fournit des orientations en matière de politiques, des conseils, des outils et un soutien aux services internes afin de remplir le mandat du Ministère.

Finances

Le financement total demandé par le Ministère dans le Budget principal des dépenses 2023-2024 était de 7,6 milliards de dollars. Ce montant comprend :

- Crédit 1 (fonctionnement) : 1 960,8 millions de dollars

- Crédit 5 (capital) : 197,4 millions de dollars

- Crédit 10 (subventions et contributions) : 4 946,7 millions de dollars

- Crédit 15 (régimes de retraite, d’assurance et de sécurité sociale des ERP) : 102,5 millions de dollars

- Postes législatifs (p. ex. paiements directs aux institutions financières internationales; contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés) : 369,2 millions de dollars.

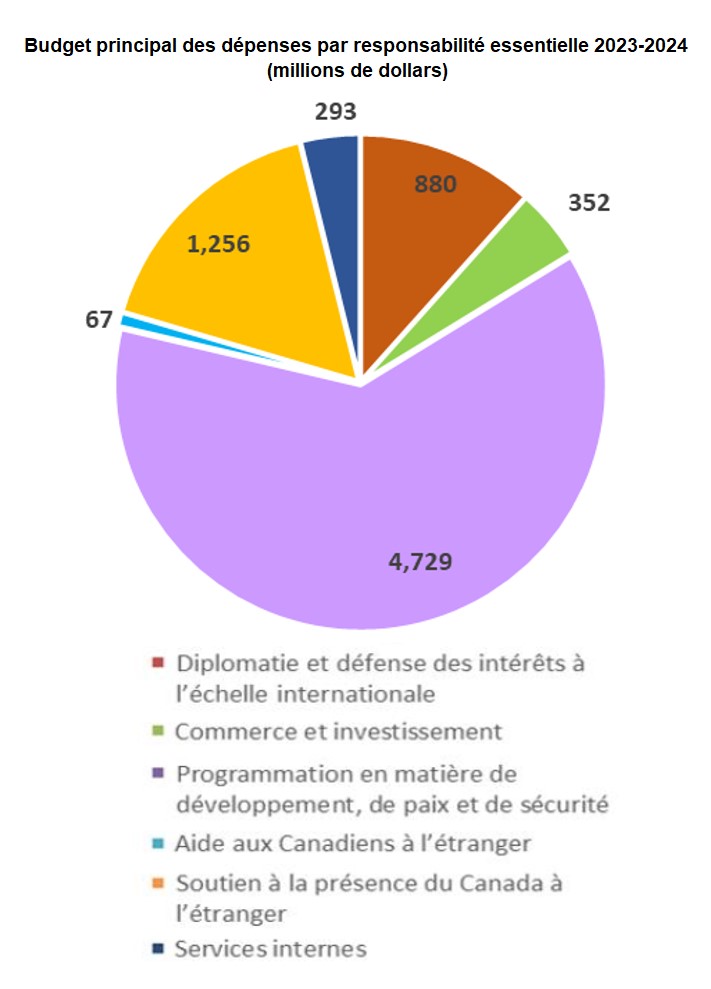

La répartition du budget par responsabilité essentielle du Ministère dans le Budget principal des dépenses 2023-2024 a été communiquée comme suit :

Version texte

Tableau résumant les dépenses prévues en 2023-2024, par responsabilité essentielle :

Diplomatie et défense des intérêts à l’échelle internationale : 880 millions de dollars

Commerce et investissement : 352 millions de dollars

Programmation en matière de développement, de paix et de sécurité : 4729 millions de dollars

Aide aux Canadiens à l’étranger : 67 millions de dollars

Soutien à la présence du Canada à l’étranger : 1256 millions de dollars

Services internes : 293 millions de dollars

Réseau

Le vaste réseau du Ministère à l’étranger compte 178 missions dans 110 pays. Le type et le statut de ces missions varient, allant des grandes ambassades aux petits bureaux de représentation et aux consulats. Ce réseau soutient également les activités internationales des ministères, des organismes et des sociétés d’État ainsi que des provinces.

Le Ministère dispose de six bureaux régionaux au Canada, notamment pour établir le contact avec les entreprises canadiennes, situés à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax.

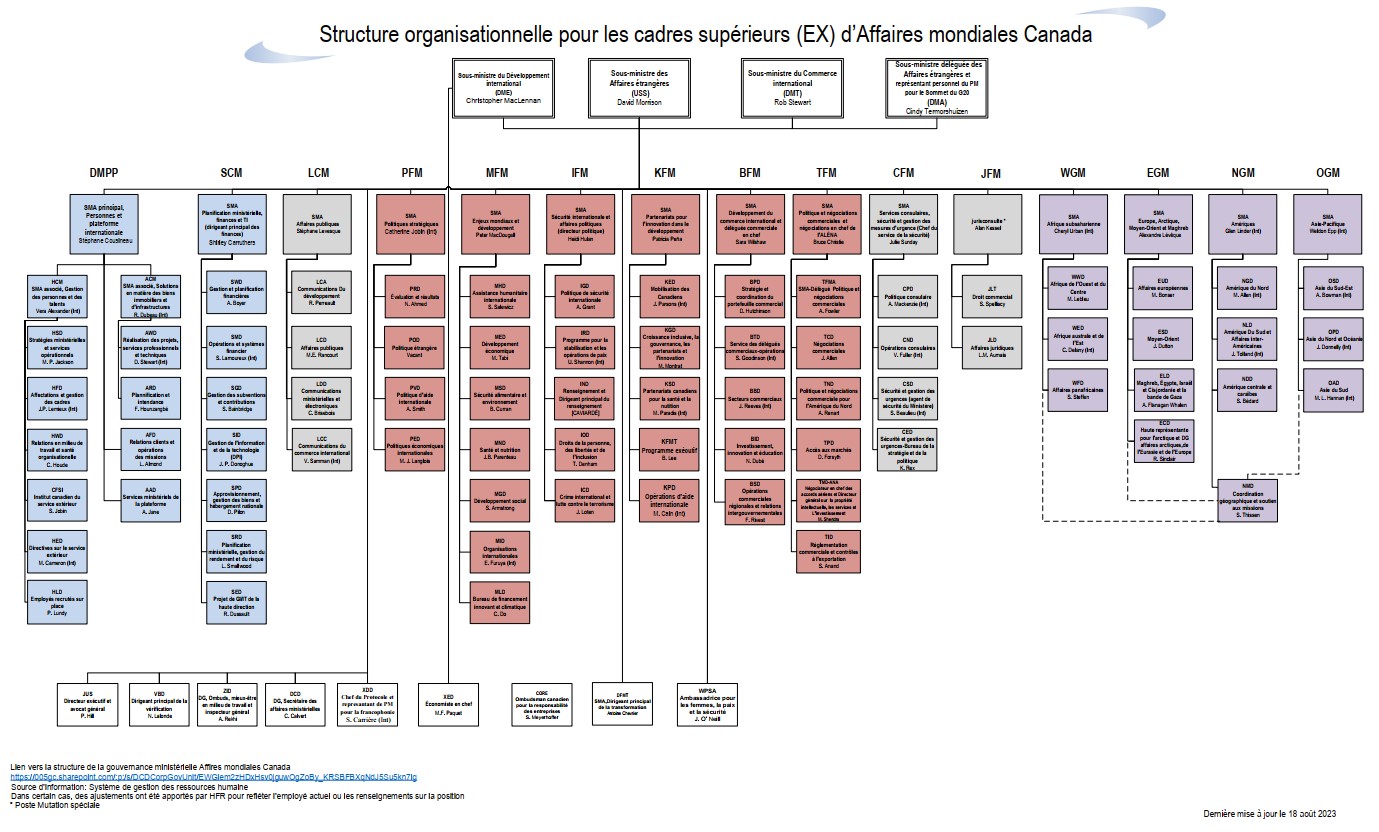

Haute direction et gouvernance ministérielle

En appui aux ministres, les plus hauts fonctionnaires du Ministère sont le sous-ministre des Affaires étrangères (USS), le sous-ministre du Commerce international (DMT), le sous-ministre du Développement international (DME) et la sous-ministre déléguée des Affaires étrangères (DMA). Seize secteurs, dirigés par des sous-ministres adjoints, rendent compte aux sous-ministres et sont chargés de fournir des conseils intégrés pour tous les portefeuilles, qu’il s’agisse de régions géographiques ou d’enjeux fonctionnels ou institutionnels.

Le cadre de gouvernance ministérielle du Ministère comprend des comités spécialisés dans l’audit, l’évaluation, la sécurité, les opérations financières, la gestion ministérielle, les politiques et les programmes, ainsi que la diversité et l’inclusion.

Planification et rapports

Le processus de planification et de rapport annuel du Ministère est structuré autour de son Cadre des résultats ministériels, qui s’articule lui-même autour des cinq responsabilités essentielles décrites ci-dessus dans la présente note.

Un plan ministériel fournit ensuite une vue d’ensemble des priorités liées aux politiques, des résultats prévus et des besoins en ressources connexes pour l’exercice financier à venir. Ce document est approuvé par les ministres et présenté au Parlement (généralement en février ou mars). Le plan présente également les objectifs de rendement au regard desquels le Ministère rendra compte des résultats à la fin de l’exercice financier dans le cadre d’un Rapport sur les résultats ministériels, présenté au Parlement à l’automne.

Sous-ministres

Sous-ministre des Affaires étrangères, David Morrison

Le 12 octobre 2022, le premier ministre a nommé David Morrison au poste de sous-ministre des Affaires étrangères.

Avant d’occuper ce poste, M. Morrison a assumé les fonctions de sous-ministre du Commerce international, et de conseiller de la politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre. Il a également été représentant personnel du premier ministre pour le Sommet du G7.

À Affaires mondiales Canada, M. Morrison a auparavant occupé les postes de sous-ministre délégué des Affaires étrangères de 2017 à 2018, et de sous-ministre adjoint du Secteur des Amériques de 2013 à 2017. En 2012 et en 2013, il a été vice-président principal à l’Agence canadienne de développement international.

M. Morrison a également été secrétaire exécutif du Fonds d’équipement des Nations Unies de 2008 à 2012, et porte-parole et directeur des communications du Programme des Nations Unies pour le développement de 2004 à 2008. Il a également été président fondateur de NetAid, un partenariat entre les Nations Unies et Cisco Systems afin d’utiliser Internet pour lutter contre la pauvreté dans le monde, de 2000 à 2004.

M. Morrison a commencé sa carrière au sein du Programme des Nations Unies pour le développement en Corée du Nord à la fin des années 1980. Il a été agent politique à l’ambassade du Canada à La Havane de 1991 à 1994, et directeur et membre du conseil de direction du Forum économique mondial à Genève, où il était responsable du programme du sommet annuel à Davos de 1995 à 1999.

M. Morrison est titulaire d’une maîtrise en philosophie (relations internationales) de l’Université d’Oxford et d’un baccalauréat en histoire de l’Université Yale.

Sous-ministre du Commerce international, Rob Stewart

M. Rob Stewart a été nommé sous-ministre du commerce international à compter du 17 octobre 2022.

Avant sa nomination, M. Stewart a occupé le poste de sous-ministre de la sécurité publique pendant trois ans. Au cours de cette période, il a assuré le leadership sur une variété d’enjeux liés à la sécurité nationale, à la sécurité communautaire et à la lutte contre la criminalité, aux services de police autochtones, aux armes à feu, à la sécurité frontalière et à la gestion des urgences, y compris les demandes d’aide fédérale relatives à la pandémie et aux catastrophes naturelles majeures.

M. Stewart a consacré la majeure partie de sa carrière à la fonction publique au ministère des Finances Canada, où il travaillait depuis 1993. Il a occupé, de 2016 à 2019, le poste de sous-ministre délégué et représentant du gouvernement du Canada en matière de finances auprès du G7 et du G20, et du Conseil de stabilité financière. Il a fait preuve de leadership et donné des conseils stratégiques au gouvernement sur un large éventail de questions touchant le secteur financier, le commerce international et les finances. Auparavant, il a été sous-ministre adjoint de la politique du secteur financier pendant deux ans, avant quoi il occupait le poste de sous-ministre adjoint des finances et des échanges internationaux pendant quatre ans. Avant de se joindre au ministère des Finances du Canada, Rob a travaillé à Exportation et développement Canada et dans le système sportif canadien.

Il détient un baccalauréat ès arts de l’Université Carleton (1981) et un MBA de l’Université d’Ottawa (1987).

Sous-ministre du Développement international, Christopher MacLennan

Depuis janvier 2022, Christopher MacLennan occupe le poste de sous-ministre du Développement international, dans le cadre duquel il est à la tête du mandat en matière d’aide internationale et de réponse humanitaire du gouvernement du Canada. Il est également représentant personnel du premier ministre pour le Sommet du G20, un poste qu’il occupe depuis 2020.

Avant d’occuper son poste actuel, M. MacLennan était sous-ministre délégué des Affaires étrangères, où il appuyait la sous-ministre et la ministre des Affaires étrangères. Auparavant, à titre de sous-ministre adjoint (SMA) à Affaires mondiales Canada, il a dirigé les efforts du Canada concernant l’aide internationale au développement par l’entremise de partenaires multilatéraux et mondiaux, de l’aide humanitaire et de relations prioritaires en matière de politique étrangère avec les Nations Unies, le Commonwealth et la Francophonie. En plus d’assumer ce rôle, il occupait simultanément le poste de sous-sherpa des Affaires étrangères du Canada au sein du G7.

- MacLennan a également occupé diverses fonctions au Bureau du Conseil privé du Canada (secrétariat du Cabinet), notamment secrétaire adjoint par intérim pour les priorités et la planification et sous-ministre adjoint de l’innovation en matière de politiques. Auparavant, M. MacLennan a assuré plusieurs fonctions au niveau de la direction à l’ancienne Agence canadienne de développement international, en grande partie axées sur la santé mondiale, la gouvernance démocratique et la sécurité alimentaire.

- MacLennan est titulaire d’un doctorat de l’Université Western, avec spécialisation en développement constitutionnel et en droits internationaux de la personne. De 2012 à 2013, il a été chercheur invité Fullbright au Center on Democracy, Development and the Rule of Law de l’Université Stanford. M. MacLennan est l’auteur de nombreux ouvrages, y compris : Toward the Charter: Canadians and the Demand for a National Bill of Rights, 1929–1960.

Sous-ministre déléguée des Affaires étrangères et sherpa du G7, Cindy Termorshuizen

Le 5 janvier 2022, le premier ministre Justin Trudeau a nommé Cynthia (Cindy) Termorshuizen au poste de sous-ministre déléguée des Affaires étrangères. Depuis le 31 mai 2023, elle exerce en parallèle le poste de représentante personnelle du premier ministre (sherpa) pour le sommet du G7.

D’octobre 2020 à janvier 2022, Mme Termorshuizen était sous-ministre adjointe, Secteur des services consulaires, de la sécurité et de la gestion des urgences, à Affaires mondiales Canada.

Mme Termorshuizen a auparavant occupé divers postes à Affaires mondiales Canada, y compris ceux de directrice générale, Politique de sécurité internationale, de chef de mission adjointe à l’ambassade du Canada en Chine et de chef de mission adjointe à l’ambassade du Canada en Afghanistan.

Au début de sa carrière, Mme Termorshuizen a également occupé divers postes au Bureau du Conseil privé et au ministère de la Défense nationale.

Mme Termorshuizen est titulaire d’une maîtrise ès arts en sciences politiques de l’Université Carleton et d’un baccalauréat en développement international et en français de l’Université de Guelph.

Structure organisationnelle

Version texte

Structure organisationnelle de la direction (EX) d’Affaires mondiales Canada

Niveau 1 – Sous-ministres et coordonnateur

Sous-ministre du Développement international – Christopher MacLennan (DME)

Sous-ministre des Affaires étrangères – David Morrison (USS)

Sous-ministre délégué des Affaires étrangères – Cindy Termorshuizen (DMA)

Sous-ministre du Commerce international – Rob Stewart (DMT)

Niveau 2 – Sous-ministres adjoints et directeurs généraux

Relevant du sous-ministre, Développement international :

Économiste en Chef – M.F. Paquet (XED)

Relevant de tous les sous-ministres:

Sous-ministre adjoint principal, Personnes et plateforme internationale – Stéphane Cousineau (DMPP)

Sous-ministre adjoint, Planification ministérielle, finances et technologies de l’information (agent principal des finances) – Shirley Carruthers (SCM)

Sous-ministre adjoint, Affaires publiques – Stéphane Levesque (LCM)

Sous-ministre adjointe, Politique et planification stratégique – Catherine Jobin (Int) (PFM)

Sous-ministre adjoint, Enjeux mondiaux et développement – Peter MacDougall (MFM)

Sous-ministre adjoint, Sécurité internationale et affaires politiques (directeur politique) – Heidi Hulan (IFM)

Sous-ministre adjointe, Partenariats pour l’innovation dans le développement – Patricia Pena (KFM)

Sous-ministre adjointe, Développement du commerce international, et déléguée commerciale en chef – Sara Wilshaw (BFM)

Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique et des négociations commerciales et négociateur en chef pour l’ALENA – Bruce Christie (TFM)

Sous-ministre adjointe, Secteur des services consulaires, de la sécurité et de la gestion des urgences (chef de la sécurité) – Julie Sunday (CFM)

Conseiller juridique – Alan Kessel (JFM) – Affectation spéciale

Sous-ministre adjointe, Secteur de l’Afrique subsaharienne – Cheryl Urban (Int) (WGM)

Sous-ministre adjoint, Europe, Arctique, Moyen-Orient et Maghreb – Alexandre Lévêque (EGM)

Sous-ministre adjoint, Amériques – Glen Linder (Int) (NGM)

Sous-ministre adjoint, Asie-Pacifique – Weldon Epp (Int) (OGM)

Directeur général et avocat général – P. Hill (JUS)

Dirigeant principal de la vérification – N. Lalonde (Int) (VBD)

Directeur général, Ombuds, mieux-être en milieu de travail et inspecteur général – A. Rekhi (ZID)

Secrétaire ministérielle et directrice générale – C. Calvert (DCD)

Chef du Protocole – S. Carrière (Int) (XDD)

Ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité – Jacqueline O’Neil (WPSA)

Relevant du sous-ministre adjoint principal, Personnes et plateforme internationale:

Sous-ministre adjoint associé, Gestion des personnes et des talents – Vera Alexander (HCM)

Sous-ministre adjoint associé, Solutions en matière des biens immobiliers et d’infrastructure – R. Dubeau (Int) (ACM)

Niveau 3 – Directeurs généraux

Sous-ministre adjoint associé, Gestion des personnes et des talents

Ressources humaines, stratégies ministérielles et services opérationnels – M. P. Jackson (HSD)

Affectations et gestion des cadres – J.P. Lemieux (Int) (HFD)

Direction générale des relations en milieu de travail et santé organisationnelle – C. Houde (HWD)

Institut canadien du service extérieur – S. Jobin (CFSI)

Directives sur le service extérieur – M. Cameron (Int) (HED)

Employés recrutés sur place – P. Lundy (HLD)

Sous-ministre adjoint associé, Solutions en matière des biens immobiliers et d’infrastructure

Relations avec les clients et opérations des missions – L. Almond (AFD)

Planification et intendance – F. Hounzangbé (ARD)

Services ministériels de la Plateforme – A. Jane (AAD)

Réalisation de projets, services professionnels et techniques – D. Stewart (Int) (AWD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Planification ministérielle, finances et technologies de l’information (dirigeant principal des finances)

Planification et gestion financières – A. Boyer (SWD)

Opérations et systèmes financiers – Lamoureux (Int) (SMD)

Gestion des subventions et des contributions – S. Bainsbridge (SGD)

Gestion de l’information et de la technologie (DPI) – J.P. Donoghue (SID)

Directeur général, Approvisionnement corporatif, gestion de l’actif et locaux nationaux – D. Pilon (SPD)

Planification ministérielle et gestion du rendement et du risque – L. Smallwood (SRD)

Chef de projet principal de la GI-TI – R. Dussault (SED)

Relevant du sous-ministre adjoint, Affaires publiques

Communications sur le développement – R. Perreault (LCA)

Affaires publiques – M.E. Rancourt (LCD)

Communications ministérielles et électroniques – C. Brisebois (LDD)

Communications sur le commerce – V. Samaan (Int) (LCC)

Relevant du sous-ministre adjoint, Politique stratégique

Évaluation et résultats – N. Ahmad (PRD)

Politique étrangère – Vacant (POD)

Politique d’aide internationale – A. Smith (PVD)

Politiques économiques internationales – M. J. Langois (PED)

Relevant du sous-ministre adjoint, Enjeux mondiaux et développement

Assistance humanitaire internationale – S. Salewicz (MHD)

Développement économique – M. Tabi (MED)

Sécurité alimentaire et Environnement – B. Curran (MSD)

Santé et Nutrition – J.B. Parenteau (MND)

Développement social – S. Armstrong (MGD)

Organisations internationales – E. Furuya (Int) (MID)

Bureau de financement innovant et climatique – C. Do (MLD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Sécurité internationale et affaires politiques (directeur politique)

Politique de sécurité internationale – A. Grant (IGD)

Programme pour la stabilisation et les opérations de paix – U. Shannon (Int) (IRD)

Renseignement et Dirigeant principal du renseignement – [CAVIARDÉ] (IND)

Droits de la personne, libertés et inclusion – T. Denham (IOD)

Crime international et lutte contre le terrorisme – J. Loten (ICD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Partenariats pour l’innovation dans le développement

Mobilisation des Canadiens – J. Parsons (Int) (KED)

Partenariats pour la croissance économique durable – M. Montrat (KGD)

Partenariat canadien pour la santé et le développement social – M. Paradis (KSD)

Programme exécutif – B. Lee (KFMT)

Opérations d’aide internationale – M. Cain (Int) (KPD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Développement du commerce international, et délégué commercial en chef

Stratégie du portefeuille commercial et de la coordination – D. Hutchinson (BPD)

Service des délégués commerciaux – Opérations – S. Goodinson (Int) (BTD)

Secteurs commerciaux – J. Reeves (Int) (BBD)

Investissement, innovation et éducation – N. Dubé (BID)

Opérations commerciales régionales et relations intergouvernementales – F. Rivest (BSD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Politique et négociations commerciales, et négociateur en chef pour l’ALENA

Sous-ministre adjoint délégué, Politique et négociations commerciales – A. Fowler (TFMA)

Négociations commerciales – J. Allen (TCD)

Politique et négociations commerciales en Amérique du Nord – A. Renart (TND)

Accès aux marchés – D. Forsyth (TPD)

Négociateur en chef des services aériens et directeur général pour les services, la propriété intellectuelle et les investissements – M. Shendra (TMD)

Réglementation commerciale et contrôles à l’exportation – S. Anand (TID)

Relevant du sous-ministre adjoint, Services consulaires, Sécurité et Gestion des urgences

Politique consulaire – A. Mackenzie (Int) (CPD)

Opérations consulaires – V. Fuller (Int) (CND)

Sécurité et gestion des urgences (agent de sécurité du Ministère) – S. Beaulieu (Int) (CSD)

Sécurité et gestion des urgences-Bureau de la stratégie et de la politique – K. Rex (CED)

Relevant du conseiller juridique

Droit commercial – S. Spelliscy (JLT)

Affaires juridiques – L.M. Aumais (JLD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Afrique subsaharienne

Afrique de l’Ouest et du Centre – M. Lebleu (WWD)

Afrique australe et de l’Est – C. Delany (Int) (WED)

Direction générale panafricaine – S. Steffen (WFD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Europe, Arctique, Moyen-Orient et Maghreb

Affaires européennes – M. Bonser (EUD)

Moyen-Orient – J. Dutton (ESD)

Maghreb, Égypte, Israël, Cisjordanie et Gaza – A. Flanagan Whalen (ELD)

Haut représentant de l’Arctique et directeur général, Affaires de l’Arctique, de l’Eurasie et de l’Europe – R. Sinclair (ECD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Amériques

Stratégie pour l’Amérique du Nord – M. Allen (Int) (NGD)

Amérique du Sud et Affaires interaméricaines – J. Tolland (Int) (NLD)

Amérique centrale et Caraïbes – S. Bédard (NDD)

Coordination géographique et appui aux missions – S. Thissen (NMD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Asie-Pacifique

Asie du Sud-Est – A. Bowman (Int) (OSD)

Asie du Nord et Océanie – J. Donnelly (Int) (OPD)

Asie du Sud – M.L. Hannan (Int) (OAD)

Niveau 4 – À l’extérieur de la structure organisationnelle principale

Ombudsman canadienne pour la responsabilité sociale des entreprises – S. Meyerhoffer (CORE)

Source de renseignements : Système de gestion des ressources humaines (SGRH)

Dans certains cas, des corrections ont été apportées par HFR pour tenir compte de l’information la plus récente sur les employés ou les postes.

Lien vers la structure de gouvernance ministérielle d’Affaires mondiales Canada

https://005gc.sharepoint.com/:p:/s/DCDCorpGovUnit/EWGlem2zHDxHsv0jguwOgZoBy_KRSBFBXqNdJ5Su5kn7Ig

Carte du réseau

Version texte

Missions et points de service par portefeuille géographique et catégorie

Europe et Moyen-Orient

| Mission | Désignation - titre |

|---|---|

Ambassades | |

Abou Dhabi | Ambassade du Canada aux Émirats arabes unis |

Alger | Ambassade du Canada en Algérie |

Amman | Ambassade du Canada en Jordanie |

Ankara | |

Astana | |

Athènes | Ambassade du Canada en Grèce |

Bagdad | Ambassade du Canada en Irak |

Beyrouth | Ambassade du Canada au Liban |

Belgrade | Ambassade du Canada en République de Serbie |

Berlin | Ambassade du Canada en Allemagne |

Berne | Ambassade du Canada en Suisse |

Bruxelles | |

Bucarest | Ambassade du Canada en Roumanie |

Budapest | |

Le Caire | Ambassade du Canada en Égypte |

Copenhague | |

Damas | Ambassade du Canada en Syrie |

Doha | Ambassade du Canada au Qatar |

Dublin | |

La Haye | Ambassade du Canada aux Pays-Bas |

Helsinki | Ambassade du Canada en Finlande |

Koweït | Ambassade du Canada au Koweït |

Kiev | Ambassade du Canada en Ukraine |

Lisbonne | Ambassade du Canada au Portugal |

Madrid | Ambassade du Canada en Espagne |

Moscou | Ambassade du Canada en Russie |

Oslo | Ambassade du Canada en Norvège |

Paris | Ambassade du Canada en France |

Prague | Ambassade du Canada auprès de la République tchèque |

Rabat | Ambassade du Canada au Maroc |

Reykjavik | Ambassade du Canada en Islande |

Riga | Ambassade du Canada en Lettonie |

Riyad | Ambassade du Canada en Arabie saoudite |

Rome | Ambassade du Canada en Italie |

Stockholm | Ambassade du Canada en Suède |

Tel-Aviv | Ambassade du Canada en Israël |

Tripoli | Ambassade du Canada en Libye |

Tunis | Ambassade du Canada en Tunisie |

Vatican (Cité du) | Ambassade du Canada auprès du Saint-Siège |

Vienne | Ambassade du Canada en Autriche |

Varsovie | Ambassade du Canada en Pologne |

Zagreb | Ambassade du Canada en Croatie |

Hauts-commissariats | |

Londres | Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni |

Bureaux | |

Bratislava | Bureau de l'ambassade du Canada, Bratislava |

Tallinn | Bureau de l'ambassade du Canada, Tallinn |

Vilnius | Bureau de l'ambassade du Canada, Vilnius |

Barcelone | Consulat et bureau commercial du Canada, Barcelone |

Erbil | Bureau de l'ambassade du Canada, Erbil |

Bureaux de représentation | |

Ramallah | Bureau de représentation du Canada, Ramallah |

Missions multilatérales | |

Bruxelles UE | Mission du Canada auprès de l'Union européenne |

Bruxelles OTAN | Délégation canadienne conjointe auprès du Conseil de l'Atlantique Nord |

Genève ONU et CD | Mission permanente du Canada auprès du Bureau des Nations Unies et de la Conférence sur le désarmement |

Genève OMC | Mission permanente du Canada auprès de l'Organisation mondiale du commerce |

Paris OCDE | Délégation permanente du Canada à l’Organisation de coopération et de développement économiques |

Paris UNESCO | Délégation permanente du Canada à l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture |

Vienne OSCE | Délégation canadienne à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe |

Vienne PERM | Mission permanente auprès des organisations internationales (AIEA, OTICE, ONUDC/ONUV) |

Consulats généraux | |

Istanbul | Consulat général du Canada, Istanbul |

Dubaï | Consulat général du Canada, Émirats arabes unis |

Consulats | |

Düsseldorf | Consulat du Canada, Düsseldorf |

Munich | Consulat du Canada, Munich |

Asie-Pacifique

| Mission | Désignation - titre |

|---|---|

Ambassades | |

Bangkok | Ambassade du Canada en Thaïlande |

Beijing | Ambassade du Canada en Chine |

Hanoï | Ambassade du Canada au Vietnam |

Jakarta | Ambassade du Canada en Indonésie |

Kaboul | Ambassade du Canada en Afghanistan |

Manille | Ambassade du Canada aux Philippines |

Séoul | Ambassade du Canada en République de Corée |

Tokyo | Ambassade du Canada au Japon |

Oulan-Bator | Ambassade du Canada en Mongolie |

Yangon | Ambassade du Canada au Myanmar |

Hauts-commissariats | |

Bandar Seri Begawan | Haut-commissariat du Canada à Brunéi Darussalam |

Canberra | Haut-commissariat du Canada en Australie |

Colombo | Haut-commissariat du Canada au Sri Lanka |

Dhaka | Haut-commissariat du Canada au Bangladesh |

Islamabad | Haut-commissariat du Canada au Pakistan |

Kuala Lumpur | Haut-commissariat du Canada en Malaisie |

New Delhi | Haut-commissariat du Canada en Inde |

Singapour | Haut-commissariat du Canada à Singapour |

Wellington | Haut-commissariat du Canada en Nouvelle-Zélande |

Bureaux | |

Phnom Penh (1er sept 2015) | Bureau de l'ambassade du Canada, Thaïlande |

Vientiane (1er sept 2015) | Bureau de l'ambassade du Canada, Laos |

Ahmedabad | Bureau commercial du Canada, Ahmedabad |

Hyderabad | Bureau commercial du Canada, Hyderabad |

Karachi | Bureau commercial du Canada, Karachi |

Kitakyushu | Bureau commercial du Canada, Kitakyushu |

Kolkata | Bureau commercial du Canada, Kolkata |

Sapporo | Bureau commercial du Canada, Sapporo |

Bureaux de représentation | |

Taïpei | Bureau commercial du Canada à Taïpei |

Missions multilatérales | |

ANASE (1er août 2015) | Association des nations de l'Asie du Sud-Est |

Consulats généraux | |

Bangalore | Consulat général du Canada, Bangalore |

Chandigarh | Consulat général du Canada, Chandigarh |

Chongqing | Consulat général du Canada, Chongqing |

Guangzhou | Consulat général du Canada, Guangzhou |

Ho Chi Minh-Ville | Consulat général du Canada, Ho Chi Minh-Ville |

Hong Kong | Consulat général du Canada, Hong Kong |

Mumbai | Consulat général du Canada, Mumbai |

Shanghai | Consulat général du Canada, Shanghai |

Sydney | Consulat général du Canada, Sydney |

Consulats | |

Auckland | Consulat et bureau commercial du Canada, Auckland |

Chennai | Consulat du Canada, Chennai |

Nagoya | Consulat du Canada, Nagoya |

Afrique

| Mission | Désignation - titre |

|---|---|

Ambassades | |

Abidjan | Ambassade du Canada en Côte d'Ivoire |

Addis-Abeba | Ambassade du Canada en Éthiopie |

Bamako | Ambassade du Canada au Mali |

Dakar | Ambassade du Canada au Sénégal |

Harare | Ambassade du Canada au Zimbabwe |

Djouba | Ambassade du Canada au Soudan du Sud |

Khartoum | Ambassade du Canada au Soudan |

Kinshasa | Ambassade du Canada en République démocratique du Congo |

Ouagadougou | Ambassade du Canada au Burkina Faso |

Hauts-commissariats | |

Abuja | Haut-Commissariat du Canada au Nigéria |

Accra | Haut-Commissariat du Canada au Ghana |

Dar es Salaam | Haut-Commissariat du Canada en Tanzanie |

Lagos | Haut-commissariat auxiliaire du Canada au Nigéria |

Maputo | Haut-Commissariat du Canada au Mozambique |

Nairobi | Haut-Commissariat du Canada au Kenya |

Pretoria | Haut-Commissariat du Canada en Afrique du Sud |

Yaoundé | Haut-Commissariat du Canada au Cameroun |

Bureaux | |

Cotonou | Bureau de l'ambassade du Canada au Bénin |

Kigali | Bureau du Haut-commissariat du Canada en République du Rwanda |

Lusaka | Bureau du Haut-commissariat du Canada en Zambie |

Johannesburg | Bureau commercial du Haut-commissariat du Canada à Johannesburg |

Amériques

| Mission | Désignation - titre |

|---|---|

Ambassades | |

Bogota | Ambassade du Canada en Colombie |

Brasilia | Ambassade du Canada au Brésil |

Buenos Aires | Ambassade du Canada en Argentine |

Caracas | Ambassade du Canada en République bolivarienne du Venezuela |

Guatemala | Ambassade du Canada au Guatemala |

La Havane | Ambassade du Canada à Cuba |

Lima | Ambassade du Canada au Pérou |

Mexico | Ambassade du Canada au Mexique, à Mexico |

Montevideo | Ambassade du Canada en Uruguay |

Panama | Ambassade du Canada au Panama |

Port-au-Prince | Ambassade du Canada en Haïti |

Quito | Ambassade du Canada en Équateur |

San José | Ambassade du Canada au Costa Rica |

San Salvador | Ambassade du Canada au Salvador |

Santiago | Ambassade du Canada au Chili |

Santo Domingo | Ambassade du Canada en République dominicaine |

Washington | Ambassade du Canada aux États-Unis d'Amérique, à Washington |

Hauts-commissariats | |

Bridgetown | Haut-commissariat du Canada à la Barbade |

Georgetown | Haut-commissariat du Canada au Guyana |

Kingston | Haut-commissariat du Canada en Jamaïque |

Port of Spain | Haut-commissariat du Canada à Trinité-et-Tobago |

Bureaux | |

La Paz | Bureau de l'ambassade du Canada, La Paz |

Managua | Bureau de l'ambassade du Canada, Managua |

Tegucigalpa | Bureau de l'ambassade du Canada, Tegucigalpa |

Belo Horizonte | Bureau commercial du Canada, Belo Horizonte |

Palo Alto (Californie) | Bureau commercial du Canada, Palo Alto |

Porto Alegre | Bureau commercial du Canada, Porto Alegre |

Recife | Bureau commercial du Canada, Recife |

Missions multilatérales | |

New York PERM | Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies |

Washington OEA | Mission permanente du Canada auprès de l'Organisation des États américains |

Consulats généraux | |

Atlanta (Georgie) | Consulat général du Canada, Atlanta |

Boston (Massachusetts) | Consulat général du Canada, Boston |

Chicago (Illinois) | Consulat général du Canada, Chicago |

Dallas (Texas) | Consulat général du Canada, Dallas |

Denver (Colorado) | Consulat général du Canada, Denver |

Detroit (Michigan) | Consulat général du Canada, Detroit |

Los Angeles (Californie) | Consulat général du Canada, Los Angeles |

Miami (Floride) | Consulat général du Canada, Miami |

Minneapolis (Minnesota) | Consulat général du Canada, Minneapolis |

Monterrey | Consulat général du Canada, Monterrey |

New York (New York) | Consulat général du Canada, New York |

Rio de Janeiro | Consulat général du Canada, Rio de Janeiro |

San Francisco (Californie) | Consulat général du Canada, San Francisco |

Sao Paulo | Consulat général du Canada, Sao Paulo |

Seattle (Washington) | Consulat général du Canada, Seattle |

Consulats | |

Guadalajara | Consulat du Canada, Guadalajara |

Houston (Texas) | Consulat du Canada, Houston |

Punta Cana | Consulat du Canada, Punta Cana |

San Diego (Californie) | Consulat du Canada, San Diego |

Acapulco | Agence consulaire du Canada, Acapulco |

Cancun | Agence consulaire du Canada, Cancun |

Mazatlan | Agence consulaire du Canada, Mazatlan |

Playa del Carmen | Agence consulaire du Canada, Playa del Carmen |

Puerto Vallarta | Agence consulaire du Canada, Puerto Vallarta |

San José del Cabo | Agence consulaire du Canada, San José del Cabo |

Canada

| Mission | Désignation - titre |

|---|---|

Bureaux régionaux canadiens | |

Calgary | Bureau régional du Service des délégués commerciaux (SDC) pour l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest |

Halifax | Bureau régional Atlantique |

Montréal | Bureau régional Québec et Nunavut |

Toronto | Bureau régional Ontario |

Vancouver | Bureau régional Pacifique |

Winnipeg | Bureau régional du Service des délégués commerciaux (SDC) pour le Manitoba et la Saskatchewan |

La Transformation d’Affaires mondiales Canada

Enjeu

- Affaires mondiales Canada (AMC) met en œuvre une transformation organisationnelle pluriannuelle afin de s'assurer qu'il sera bien équipé pour servir les Canadiens en relevant les défis de l'avenir.

Contexte

- Le Canada connaît un réalignement du pouvoir économique et politique mondial, un retour de la concurrence entre grandes puissances, une vulnérabilité croissante face aux menaces transnationales, ainsi qu’une évolution technologique rapide. Les Canadiens sont bien plus connectés dans le monde que dans le passé, et attendent davantage de leur gouvernement qu'il promeuve et protège leurs intérêts à l'étranger.

- Affaires mondiales Canada doit s'adapter à ce milieu qui évolue rapidement. De nombreux alliés et partenaires du Canada réinvestissent dans leurs capacités diplomatiques. Le Canada doit faire de même, faute de quoi il risque de perdre du terrain par rapport à ses partenaires et à ses concurrents à l'échelle internationale.

- L'initiative « L'avenir de la diplomatie : Transformer Affaires mondiales Canada » a été lancée en mai 2022 par la ministre Joly et le sous-ministre des Affaires étrangères.

- Après un an de consultations approfondies, d'analyses et d'établissement de priorités, les ministres Joly, Sajjan et Ng, ainsi que le sous-ministre David Morrison, ont présenté les principales conclusions de la première phase de l'initiative lors de la réunion des chefs de mission mondiaux en juin 2023.

- Une phase de mise en œuvre de 3 ans a été lancée à la mi-juin, avec la nomination d'Antoine Chevrier au poste de directeur général de la transformation.

- Parallèlement, en février 2022, le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international (AEFA) a lancé une étude qui visait à examiner le service extérieur canadien, ainsi que certains éléments de l'appareil de politique étrangère d'Affaires mondiales Canada et à en faire rapport. Après avoir entendu plus de 50 témoins, dont tous les ministres et les sous-ministres d'AMC, elle devrait présenter son rapport final d'ici décembre 2023.

Résultats

La première phase de l'initiative a permis d'identifier 4 domaines d'action principaux pour transformer le ministère en fournissant des services dans les 4 secteurs d'activité du ministère :

- Mettre en place une nouvelle expertise politique dans des domaines essentiels pour l'avenir du Canada : une nouvelle capacité à façonner les débats internationaux autour du changement climatique, de l'énergie, de la sécurité et des minéraux essentiels, ainsi que des questions cybernétiques et numériques ; et une plus grande capacité à anticiper et à gérer des réponses pangouvernementales à des crises prolongées (humanitaires, sécuritaires, consulaires et diplomatiques).

- Accroître notre présence à l'étranger : dans les missions multilatérales clés, où de nouvelles règles sont en cours d'élaboration ; dans les pays du G20 et d'autres pays stratégiquement importants ; par des moyens non traditionnels, y compris virtuels ; et par des communications stratégiques et une présence numérique.

- Investir dans son personnel : réorganisation du recrutement, de la formation et de la gestion des carrières ; diversité accrue grâce à l'entrée latérale et au nouveau recrutement ; renforcement du bilinguisme et des compétences en langues étrangères ; amélioration des conditions et du soutien pour le personnel recruté localement ; meilleure reconnaissance du fait que des familles entières (et pas seulement des employés) sont envoyées à l'étranger ; et plus grand soutien lors des périodes de crise.

- Investir dans les outils, les processus et la culture ministérielle : les fondamentaux de la gestion numérique, des données et des connaissances ; la modernisation des subventions et des contributions afin de fournir une assistance internationale plus efficace et efficiente ; et des incitations à prendre des risques intelligents afin d’accroître l'innovation et l'efficacité.

Mise en œuvre

- En tant que responsable de la transformation, le sous-ministre adjoint Antoine Chevrier est chargé de mener le processus de transformation et rend compte au sous-ministre des affaires étrangères, par le biais des rapports matriciels aux sous-ministres du commerce international et du développement international.

- Un plan de mise en œuvre de la transformation concernant tous les portefeuilles ministériels et les secteurs d'activité du ministère est en cours d'élaboration pour septembre 2023. Ce plan indiquera comment le ministère réaffectera les ressources existantes pour atteindre les résultats de la transformation, comment la transformation générera des gains d'efficacité et où de nouvelles ressources pourraient être nécessaires pour la mise en œuvre.

Réponse aux urgences internationales

Enjeu

- En réponse à un contexte mondial de plus en plus complexe et instable, le Canada a mis en place un cadre d’outils et de stratégies de réponse aux crises internationales.

- Le Canada fournit des services consulaires aux Canadiens touchés par des urgences internationales à l’étranger ainsi qu’un soutien technique et financier aux pays en développement dans le cadre d’efforts internationaux plus vastes afin de sauver des vies.

- Ces dernières années, les besoins mondiaux en aide humanitaire ont considérablement augmenté en raison du climat, de la prolongation des situations de conflit, de l’insécurité alimentaire croissante et des déplacements forcés.

Contexte

Le contexte international actuel est marqué par la violence politique, les conflits armés et les risques naturels. Lorsque les situations les plus graves exigent une réponse mondiale complète, notamment dans le cas de catastrophes ou lorsque les répercussions touchent plusieurs pays, le Canada doit être prêt à réagir et à apporter sa contribution.

De 2010 à 2019, le nombre de conflits violents actifs dans des contextes fragiles a augmenté de 128 %. En l’absence de solutions politiques, bon nombre de ces conflits se prolongent et ont des conséquences sociales, économiques et sécuritaires importantes. Par ailleurs, les catastrophes naturelles, qui touchent quelque 350 millions de personnes chaque année, augmentent en ampleur et en fréquence en raison des changements climatiques. En 2020, les pertes financières de ces catastrophes se sont élevées à 210 milliards de dollars. Ce type d’urgence, qui a une grande visibilité et nécessite une réponse rapide, a d’ailleurs presque fait tripler les besoins humanitaires au cours de la dernière décennie – et les besoins continuent d’augmenter. Les Nations Unies estiment que 54,2 milliards de dollars américains sont nécessaires pour venir en aide à 240 millions de personnes dans le besoin en 2023. Il s’agit de l’appel global le plus élevé à ce jour.

En même temps, les Canadiens sont de plus en plus mobiles, et vivent et voyagent dans des régions du monde où l’instabilité civile et politique ou la menace de catastrophes naturelles sont plus répandues. Les demandes de services consulaires d’urgence augmentent, tout comme les attentes des Canadiens.

Coordination des crises internationales

Le Canada s’appuie sur une gamme d’outils pour répondre aux urgences internationales, y compris le réseau de bureaux canadiens à l’étranger; le déploiement de ressources financières; ou ses capacités et son expertise techniques de pointe, selon les besoins. Dans l’exercice de son mandat de coordination de l’intervention du gouvernement du Canada en cas de crise internationale, Affaires mondiales Canada est en mesure de fournir, grâce à ses nombreuses installations et à son personnel, une approche « tous risques » solide pour ce qui est de se préparer aux répercussions sur les intérêts canadiens à l’étranger et d’en atténuer les effets.

Affaires mondiales Canada surveille les incidents internationaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de planifier et de préparer les interventions d’urgence internationales. En cas d’urgence, Affaires mondiales Canada dirige la coordination des groupes de travail interministériels et coopère avec les entités internationales et non gouvernementales, les alliés et les partenaires.

Affaires mondiales Canada soutient les Canadiens à l’étranger en leur offrant des services consulaires, notamment en leur fournissant des conseils aux voyageurs et des avertissements à jour pour plus de 230 destinations afin de s’assurer que les Canadiens sont prêts à effectuer des voyages internationaux sûrs et responsables. Le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence offre pour sa part un soutien après les heures de travail aux missions et aux clients des services consulaires en fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de crise, le Centre peut servir de première ligne de communication avec les Canadiens à l’étranger ou avec leurs familles au Canada. Les équipes permanentes de déploiement rapide sont formées et prêtes à se déployer à court terme pour fournir une capacité de pointe au réseau de missions canadiennes à l’étranger.

La prestation d’une aide d’urgence, y compris le rapatriement ou l’évacuation de Canadiens, est une fonction de la prérogative royale sur les relations internationales et est exercée par le ministre des Affaires étrangères en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la gestion des urgences (2007), le Ministère est chargé de coordonner la réponse du Canada aux situations d’urgence internationales et de soutenir la continuité des activités. Le ministre du Développement international joue un rôle important dans les interventions qui font appel aux programmes d’aide humanitaire.

En 2022 et 2023, les opérations consulaires d’urgence critiques comprenaient :

- l’évacuation des citoyens canadiens, des résidents permanents et des employés recrutés sur place de l’Afghanistan après la chute du gouvernement aux mains des talibans en août 2021;

- le soutien aux citoyens canadiens et aux résidents permanents en Ukraine à la suite de l’invasion militaire russe en janvier 2022; et

- l’évacuation des citoyens canadiens, des résidents permanents et des employés recrutés sur place du Soudan après l’éclatement du conflit entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide en avril 2023.