Comparution du sous-ministre du Développement international de devant le Comité sénatorial des affaires étrangères et du commerce international (AEFA) sur les intérêts et l’engagement du Canada en Afrique

Le 8 février 2024

Publié : Le 3 mai 2024

Table des matières

- Contexte de le comité et mot d’ouverture

- Priorités du Canada en Afrique

- Thèmes clés en Afrique : Politiques et programmes du Canada

- Aide bilatérale au développement du Canada en Afrique (par pays)

Les 5 premiers bénéficiaires des donateurs bilatéraux en Afrique subsaharienne - L’engagement multilatéral

Partenariats multilatéraux et mondiaux - Leadership/Engagement et partenariat stratégique

- Documents supplémentaires

- Annexe

Note de scénario

- Votre comparution en personne, d’une durée d’une heure, commence à 11 h 30.

- Les fonctionnaires suivants vous accompagnent également en personne pendant la comparution et pourraient être appelés à répondre à des questions :

- Fonctionnaires accompagnateurs participants :

- Cheryl Urban, sous-ministre adjointe, Secteur de l’Afrique subsaharienne

- Marcel Lebleu, directeur général, Direction générale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

- Caroline Delany, directrice générale, Direction générale de l’Afrique australe et de l’Est

- Fonctionnaires accompagnateurs dans l’audience :

- Susan Steffen, directrice générale, Direction générale panafricaine

- Fonctionnaires accompagnateurs participants :

Logistique de la réunion du comité

- Après votre mot d’ouverture de sept minutes, le Comité passera à la période de questions.

- Contrairement à la pratique des comités de la Chambre des communes, les questions ici seront posées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les sénateurs lèvent la main pour indiquer au greffier qu’ils souhaitent être ajoutés à la liste des interlocuteurs. Les sénateurs disposent généralement de quatre minutes par série de questions, sauf indication contraire de la présidence.

- Tout sénateur peut assister à une réunion d’un comité sénatorial et poser des questions, même s’il n’est pas membre du comité concerné.

Composition du comité et contexte

- Afin d’obtenir la liste complète des membres du Comité, veuillez consulter les biographies incluses dans le cahier d’information.

- Votre dernière comparution devant ce comité remonte au 22 novembre 2023 et portait sur l’évolution de la situation humanitaire à Gaza.

- Vous avez également comparu devant le présent comité sur le thème de la Semaine du développement international le 9 février 2023.

- Dans le cadre de l’étude du Comité sur le service extérieur canadien et les éléments de l’appareil de politique étrangère au sein d’Affaires mondiales Canada (AMC), vous avez comparu à deux reprises, le 9 juin et le 3 novembre 2022, accompagnant le ministre du Développement international de l’époque, Harjit Sajjan. Vous avez également rencontré les membres du Comité lors de leur visite au 125, promenade Sussex en mars 2023, en participant à une table ronde avec eux et d’autres membres du Comité exécutif.

- Le Comité a terminé son étude sur l’adaptation d’AMC aux besoin et prévoit de présenter son rapport au cours de la semaine du 5 février. Le Comité s’est penché sur des sujets individuels dans le cadre de son étude générale sur les relations étrangères et le commerce international. Les sujets récents et les comparutions dans le cadre de l’étude générale comprennent :

- La situation au Soudan, avec une comparution de Cheryl Urban (WGM) le 30 novembre 2023.

- Les femmes, la paix et la sécurité, avec des comparutions de Jacqueline O’Neill, ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, et d’Ulrich Shannon (IRD), le 2 novembre 2023.

- La situation en Afghanistan, avec une comparution de Weldon Epp (OGM) le 25 octobre 2023.

- La gestion consulaire dans les situations d’urgence, y compris une mise à jour sur le conflit entre Israël et le Hamas, avec des comparutions de Julie Sunday (CFM) et de Sébastien Beaulieu (CSD), également le 25 octobre 2023.

- La situation en Haïti, avec une comparution de Lisa Vandehei (FHTI) et de Sébastien Sigouin (NDH) le 5 octobre 2023

- La situation en Ukraine, avec une comparution d’Alexandre Lévêque (EGM) le 4 octobre 2023.

- En ce qui concerne l’étude du Comité sur les engagements et les intérêts du Canada en Afrique :

- Puisqu’il s’agit d’une nouvelle étude, le Comité n’a tenu qu’une seule réunion sur le sujet, le 7 décembre 2023, avec WGM.

- Les discussions au cours de cette réunion ont porté essentiellement sur la Stratégie de coopération économique Canada-Afrique (SCECA), notamment en ce qui concerne la sécurité, les intérêts économiques et les questions consulaires. Le Comité a exprimé le souhait d’en apprendre davantage sur les relations du Canada avec les nations africaines, les partenaires internationaux et les organisations de la société civile présentes en Afrique. Au cours de cette réunion, le président a souligné la complexité du sujet de l’étude.

- Le Comité pourraient aborder d’autres sujets généraux lors de votre prochaine comparution tels que ce qui suit :

- Processus de diligence raisonnable liés à l’aide canadienne : veiller à ce que l’aide ne finance pas des acteurs régionaux tels que les talibans; s’assurer que l’aide parvient aux destinataires prévus.

- Lutte contre la corruption dans les pays recevant de l’aide.

- Défis logistiques liés à l’acheminement de l’aide dans les zones de conflit et les régions où la présence canadienne sur le terrain est minimale, par exemple à Gaza et au Soudan.

- Femmes et enfants : violence dans les zones de conflit, éducation des femmes et des filles.

- Démobilisation des enfants soldats, par exemple au Soudan.

- Capacité ministérielle de fournir de l’aide dans un environnement mondial où plusieurs crises sont en cours.

- « Lassitude » à l’égard de l’aide dans des contextes tels que l’Afghanistan.

- Autres domaines d’intérêt pour le Comité :

Au cours de la présente législature (44ème), le Comité a également étudié ce qui suit :- La Loi sur la réaffectation des biens bloqués

- L’ensemble des dispositions et du fonctionnement de la loi de Sergueï Magnitski et de la Loi sur les mesures économiques spéciales

- Le projet de loi S-225, la Loi modifiant la Loi interdisant les armes à sous‑munitions (investissements)

- La diplomatie culturelle et les programmes d’études canadiennes à l’étranger

Mot d’ouverture

Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international (AEFA)

Sujet : Étude sur les intérêts et l’engagement du Canada en Afrique

Le 8 février, de 11 h 30 à 12 h 30 (Semaine du développement international)

- Je vous remercie de m’avoir invité à m’adresser à vous au nom de M. Hussen, ministre du Développement international, et je vous souhaite une bonne Semaine du développement international. Le ministre est désolé que son emploi du temps ne lui ait pas permis de discuter avec vous aujourd’hui.

- L’étude du Comité arrive à point nommé, car le Ministère réfléchit de manière stratégique à la façon de promouvoir les intérêts du Canada dans le cadre de ses initiatives de développement international en Afrique.

- Au cours des trois prochaines décennies, une personne sur quatre vivra en Afrique. Le continent connaîtra l’augmentation la plus rapide au monde de la population en âge de travailler; une augmentation nette prévue de 740 millions de personnes.

- Les ressources africaines abondantes sont essentielles à la transition vers une économie verte et à la santé de la planète. L’Afrique compte 30 % des minéraux essentiels, 60 % du potentiel d’énergie solaire et 25 % de la biodiversité mondiale, et présente un potentiel de capture du carbone plus important que celui de l’Amazonie.

- Malgré ce potentiel, il est indéniable que les progrès de l’Afrique sont souvent minés par des défis constants et complexes.

- Dans les conditions actuelles, la plupart, voire la totalité, des pays les moins avancés du monde à partir de 2030 seront des pays d’Afrique.

- La détérioration de la démocratie, les conflits, les infrastructures inadéquates, ainsi que les environnements économiques et fiscaux défavorables associés à des dettes nationales insoutenables font de la réalisation de progrès durables en matière de développement un défi.

- Le manque de compétences adaptées au marché et d’occasions d’emploi entrave de manière considérable la capacité du continent à tirer parti de son dividende démographique.

- Le changement climatique et les problèmes de paix et de sécurité continuent d’intensifier les vulnérabilités, en particulier chez les femmes et les jeunes, et menacent davantage l’avenir des jeunes Africains.

- Enfin, la persistance d’une forte charge de morbidité, aggravée par la faiblesse des systèmes de santé, fait que les taux de mortalité maternelle et infantile en Afrique sont les plus élevés au monde.

Libérer le potentiel de l’Afrique

- L’Afrique a besoin d’investissements pour exploiter le potentiel de ses ressources naturelles, former et perfectionner sa jeunesse dynamique, bâtir des infrastructures durables et adaptées au climat, et répondre aux besoins fondamentaux, notamment en matière de santé, d’éducation et de sécurité alimentaire.

- Les gouvernements africains veulent relever leurs défis nationaux et régionaux. Lors de nos conversations avec la diaspora africaine au Canada, ainsi qu’avec nos partenaires africains, le secteur privé et les acteurs non étatiques, nous avons appris que les Africains veulent améliorer les modes d’engagement.

- Ils veulent diversifier leurs partenariats internationaux et nouer des relations plus solides avec les puissances économiques mondiales émergentes comme la Chine et l’Inde, ainsi qu’avec des partenaires comme la Turquie et les États du Golfe et des forums tels que les nations formant le BRICS et le G20.

Aide internationale du Canada en Afrique

- En Afrique et dans le monde entier, le Canada est et restera un chef de file et un partenaire de confiance en matière d’égalité des genres et d’approches féministes. Grâce à la Politique d’aide internationale féministe, nous avons placé l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir de toutes les femmes et les filles au cœur de nos efforts d’aide internationale, car il s’agit du moyen le plus efficace de favoriser un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère.

- Faire progresser la santé et les droits sexuels et reproductifs sur les plans mondial, régional et national est essentiel pour soutenir le renforcement du pouvoir de divers groupes de femmes et de filles et contribuer à l’égalité des genres.

- Le Canada a pris un engagement sur dix ans d’augmenter le financement de la santé mondiale entre 2020 et 2030 pour atteindre une moyenne de 1,4 milliard de dollars par an d’ici 2024. Il s’agit de l’engagement sectoriel le plus important et le plus long du Canada en matière d’aide au développement international. En 2021-2022, 63,9 % des investissements en matière de santé dans le cadre de cet engagement ont été consacrés à l’Afrique subsaharienne.

- Le Canada soutient depuis longtemps l’éducation en Afrique. L’éducation est un droit de la personne et la clé de l’égalité des genres, de la paix et de la prospérité économique. Nous avons défendu l’accès aux occasions d’apprentissage de qualité, inclusives et équitables pour les filles, les adolescentes et les femmes, en particulier celles qui vivent dans des régions touchées par des conflits et des crises.

- Nous écoutons activement et faisons évoluer notre engagement avec les pays et les institutions d’Afrique pour refléter le besoin exprimé par le continent de redéfinir nos relations de longue durée, tout en continuant de travailler ensemble pour relever les principaux défis sur le continent.

- Nous obtenons des résultats concrets en Afrique grâce à notre présence sur le terrain dans 18 pays, à la programmation régionale et multilatérale, ainsi qu’aux relations précieuses et de longue date que nous entretenons avec nos partenaires de la société civile canadienne. Vous entendrez aujourd’hui deux de ces partenaires importants, Kate Higgins de Coopération Canada et Julie Delahanty du CRDI.

- J’aimerais mentionner quelques exemples des retombées des efforts de développement du Canada.

- Au Ghana, l’année dernière, près de 240 000 adolescents et adolescentes ont eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, y compris des services de planification familiale et des services de santé sexuelle et sexospécifiques, grâce au soutien du Canada. Lorsque les femmes sont habilitées à décider du moment où elles veulent avoir des enfants et de leur nombre, elles restent plus longtemps à l’école, ont un potentiel de revenu plus élevé, résistent mieux à l’insécurité alimentaire et sont mieux à même de décider de leur avenir.

- Au Kenya, nous avons soutenu la participation de plus de 1 000 femmes à des activités de leadership politique et de prise de décision, y compris des jeunes femmes et des femmes handicapées, ce qui leur a permis d’exprimer plus facilement leurs besoins et leurs intérêts en tant qu’électrices, candidates, administratrices électorales ou sympathisantes de parti.

- Grâce au partenariat du Canada avec TradeMark Africa, plus de 170 000 femmes commerçantes et agricultrices ont été mises en contact avec de nouveaux marchés et de nouveaux débouchés commerciaux. Près de 23 000 femmes engagées dans le commerce transfrontalier sont passées du commerce informel au commerce formel et ont augmenté considérablement leurs ventes, dans des environnements où l’extorsion et la violence sexuelle ne sont plus la norme.

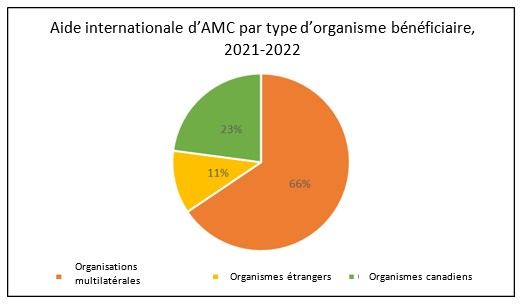

- L’aide humanitaire internationale du Canada est également un élément clé de notre engagement en Afrique. En réponse à des situations mettant des vies en danger sur le continent africain, le Canada a déboursé 452,6 millions de dollars par l’intermédiaire de partenaires humanitaires de confiance en 2021‑2022. Les besoins humanitaires dans le monde, comme en Afrique, ne font qu’augmenter et le Canada continue de jouer son rôle.

À l’avenir

- Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour aborder les causes profondes de la pauvreté et de l’inégalité en Afrique et pour soutenir les efforts déployés par les pays et les institutions africaines afin de parvenir à un développement durable.

- Nous concluons des partenariats collaboratifs et novateurs qui renforcent les capacités et donnent à nos partenaires africains les moyens de remédier aux problèmes urgents que sont le chômage élevé chez les jeunes, les inégalités entre les genres, la sécurité alimentaire, le changement climatique et les vulnérabilités accrues des femmes et des jeunes.

Biographies des membres d’AEFA

Peter M. Boehm (président)

Groupe des sénateurs indépendants – Ontario

Nomination au sénat

- Le 3 octobre 2018

Rôles politiques et parlementaires

- Études : Titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université d’Édimbourg, d’une maîtrise ès arts en affaires internationales de la Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton et d’un baccalauréat ès arts en anglais et en histoire de l’Université Wilfrid Laurier.

- Fonction publique : Il a occupé divers postes à AMC de 1983 à 2018, notamment : sous-ministre pour le Sommet du G7, sous-ministre du Développement international, sous-ministre délégué principal des Affaires étrangères, ambassadeur du Canada auprès de la République fédérale d’Allemagne et représentant permanent auprès de l’Organisation des États américains.

Rôles politiques et parlementaires

- Groupe du Sénat : Groupe des sénateurs indépendants (du 3 novembre 2018 à aujourd’hui)

- Membre : Association parlementaire canadienne de l’OTAN (de 2018 à aujourd’hui)

Membre de comités

- Président : Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2020 à aujourd’hui)

- Membre : Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense (depuis 2018); Comité sénatorial permanent des finances nationales (depuis 2018); Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international (depuis 2018)

- Ancien membre : Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2018 à 2019); Comité sénatorial permanent des peuples autochtones (de 2019 à 2020); Comité de sélection (de 2019 à 2020)

Points d’intérêt récents

Ukraine :

- Lors de cette même réunion en juin 2022, le sénateur Boehm a demandé si le Canada avait un plan pour examiner l’aide à long terme qu’il pourrait fournir à l’Ukraine après les hostilités.

- Lors d’une réunion du Comité sénatorial permanent des finances nationales en juin 2022, le sénateur Boehm a demandé des précisions sur la répartition des 500 millions de dollars en termes d’actions, de nouvelles acquisitions et de transferts directs à l’Ukraine.

Maintien de la paix :

- Lors des débats au Sénat, durant la période des questions et lors des comités, le sénateur Boehm souligne fréquemment l’importance des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Selon lui, le rôle de l’ONU est de maintenir la paix et la sécurité à l’échelle internationale, en s’efforçant de prévenir les conflits et en travaillant en amont pour jeter les bases de la paix.

Intérêts liés à AMC :

- En mars 2023, lors de sa visite au 125, promenade Sussex, le sénateur Boehm a souligné que le comité avait beaucoup insisté sur les ressources humaines et sur la nécessité d’un recrutement cohérent. Il a également suggéré de mieux tirer parti de la diplomatie parlementaire.

- En novembre 2022, le sénateur Boehm a demandé au ministre Sajjan si le gouvernement trouvait le temps d’avoir des discussions comparatives avec des organisations homologues comme l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour leurs organisations respectives.

- Au cours de cette étude, il a demandé à plusieurs reprises à d’autres ministères s’ils utilisaient le centre de formation d’AMC pour leur personnel qui travaille à l’étranger.

Autres intérêts

Relations avec les Autochtones :

- En 2021, lors d’un débat au Sénat sur le projet de loi C-15 (Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones), le sénateur Boehm a exprimé son soutien aux peuples autochtones, et l’importance de veiller à leur véritable inclusion dans la société canadienne.

Peter Harder (vice-président)

Groupe progressiste du Sénat – Ontario

Nomination au sénat

- Le 23 mars 2016

Rôles politiques et parlementaires

- Études : Baccalauréat en science politique

- Fonction publique : Trente ans d’expérience dans la fonction publique fédérale, notamment dans les ministères de l’Immigration, de la Sécurité publique, de l’Industrie, des Affaires étrangères et au Conseil du Trésor.

- Immigration : Le sénateur Harder a été le directeur exécutif fondateur de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

- Service extérieur/AMC : Il est entré au service des affaires étrangères en 1977, et a été sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international de 2003 à 2007.

Rôles politiques et parlementaires

- Groupes du Sénat : Indépendant (de 2016 à 2020); Groupe progressiste du Sénat (de 2020 à aujourd’hui)

- Leader du gouvernement au Sénat (de 2016 à 2020)

Membre de comités

- Vice-président : Comité permanent des transports et des communications (de 2020 à aujourd’hui)

- Membre : Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise (de 2022 à aujourd’hui); Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (de 2020 à aujourd’hui); Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (de 2020 à aujourd’hui)

- Ancien membre : Comité permanent des finances nationales (de 2019 à 2020); Comité permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants (de 2019 à 2020); Comité permanent des transports et des communications (de 2020 à 2022); Comité permanent des droits de la personne (de 2021 à 2022); Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (de 2021 à 2022)

Points d’intérêt récents

Aide humanitaire :

- Le sénateur Harder suit de près les opérations humanitaires et pose régulièrement des questions sur la logistique, les ressources et les résultats de ces opérations.

Ukraine :

- En mars 2022, le sénateur Harder a demandé au représentant du gouvernement au Sénat quels moyens le Canada envisageait pour soutenir les efforts militaires et les combattants en Ukraine autres qu’une zone d’exclusion aérienne.

COVAX :

- En décembre 2021, le sénateur Harder a critiqué le fait que le Canada a promis 51 millions de doses provenant de son propre surplus de stock au COVAX et par le biais de dons bilatéraux, mais que seulement 10 millions de ces vaccins ont été livrés.

Intérêts liés à AMC :

- En octobre 2022, le sénateur Harder a déclaré que les employés recrutés sur place (ERP) sont un élément important de notre apport dans le monde et s’est enquis de leur recrutement, de leur rôle, des considérations liées à la sécurité et de la manière dont les ERP sont gérés.

- En novembre 2022, il a posé une question sur les échanges de ressources humaines entre AMC et le ministère de la Défense nationale (MDN), et a demandé si des leçons avaient récemment été tirées du point de vue « cinétique » et stratégique.

Gwen Boniface

Groupe des sénateurs indépendants – Ontario

Nomination au sénat

- Le 10 novembre 2016

Rôles politiques et parlementaires

- Police/sécurité : Elle a travaillé pendant 10 ans sur la scène internationale, notamment en tant qu’inspectrice en chef adjointe de la Garda Síochána Inspectorate d’Irlande, chargée de réformer le service de police national irlandais; en tant qu’experte en criminalité transnationale organisée auprès de la Division de la police des Nations Unies; et en tant que directrice exécutive adjointe de l’Association internationale des chefs de police.

- Commissaire : Elle a travaillé à la Commission du droit du Canada pendant cinq ans en tant que commissaire.

- Autochtones : Elle a lancé un projet de vérité et de réconciliation dans sa communauté d’origine d’Orillia en 2019 avec des membres de la collectivité autochtones et non autochtones.

Rôles politiques et parlementaires

- Groupe du Sénat : Groupe des sénateurs indépendants (de 2016 à aujourd’hui)

- Membre : Association parlementaire Canada-Europe (de 2017 à aujourd’hui); délégation canadienne à l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (de 2017 à aujourd’hui)

Membre de comités

- Coprésidente : Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise (de 2022 à aujourd’hui)

- Membre : Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2020 à aujourd’hui); Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise (de 2022 à aujourd’hui); Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense (de 2017 à aujourd’hui); Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (de 2017 à aujourd’hui); Comité permanent du règlement, de la procédure et des droits du Parlement (de 2021 à aujourd’hui)

- Ancienne présidente : Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense (de 2020 à 2021)

Points d’intérêt récents

Intérêts liés à AMC :

- En mars 2023, lors de sa visite au 125, promenade Sussex, la sénatrice Boniface a demandé si, dans le cadre des consultations avec d’autres pays, AMC avait constaté que ces pays étaient confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes obstacles en matière de ressources humaines.

- En juin 2022, la sénatrice Boniface a déclaré que le service extérieur avait une culture d’aversion au risque et elle a demandé comment reconstruire une organisation de manière à valoriser réellement les opinions contraires.

- Au cours de cette étude, elle a démontré un intérêt pour l’apport du gouvernement du Canada à l’étranger.

- Sanctions contre la Russie :

- En juin 2022, la sénatrice Boniface a voulu savoir si les sanctions que le Canada et ses alliés ont imposées à la Russie affectent l’économie et le peuple russes, et s’il existe des preuves que les sanctions internationales entraînent un changement de comportement du régime russe.

Pratiques commerciales injustes :

- Lors d’une réunion de l’AEFA en mai 2022, la sénatrice Boniface a voulu savoir comment l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) enquêtaient sur les cas de dumping ou de subventionnement des importations, et si ces pratiques avaient causé un préjudice aux producteurs canadiens.

Autres intérêts

Défense et sécurité :

- Ayant une expérience dans le domaine de l’application de la loi, la sénatrice Boniface porte un intérêt particulier aux questions de sécurité, notamment celles liées à la traite des personnes et au travail de l’ASFC.

Mary Coyle

Groupe des sénateurs indépendants – Nouvelle-Écosse (Antigonish)

Nomination au sénat

- Le 4 décembre 2017

Rôles politiques et parlementaires

- Études : Titulaire d’un baccalauréat en langues et littérature avec une majeure en français et une mineure en espagnol, ainsi que d’une maîtrise en planification et en développement ruraux

- Développement rural : Elle a travaillé comme conseillère en développement rural en Indonésie, pour ensuite aider deux universités islamiques d’État à élaborer leurs stratégies d’engagement communautaire.

- Participation : Vice-présidente et directrice de l’Institut international Coady (de 1997 à 2014); directrice exécutive du centre Frank McKenna pour le leadership (de 2014 à 2017)

Rôles politiques et parlementaires

- Groupe du Sénat : Groupe des sénateurs indépendants (de 2018 à aujourd’hui)

Membre de comités

- Membre : Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2019 à aujourd’hui); Comité permanent des peuples autochtones (de 2017 à aujourd’hui)

- Ancienne membre : Comité permanent des transports et des communications (de 2020 à 2022)

Points d’intérêt récents

Intérêts liés à AMC :

- En mars 2023, lors de sa visite au 125, promenade Sussex, la sénatrice Coyle a demandé davantage de renseignements concernant les travaux du Ministère sur l’avenir de la diplomatie, et sur la provenance des commentaires (de l’interne ou de l’externe).

- Le 9 mars 2023, elle a fait remarquer que le Canada a eu 15 ministres des Affaires étrangères au cours des 22 dernières années et a dit qu’à son avis certains ministres n’ont pas le temps ou le pouvoir d’agir en véritables leaders auprès des diplomates canadiens; elle a demandé à John Baird, qui comparaissait en tant que témoin, de donner son point de vue sur la façon dont ces multiples changements affectent le service extérieur.

- En juin 2022, la sénatrice a manifesté de l’intérêt pour le processus de recrutement d’AMC, et a demandé si le Ministère avait une stratégie pour attirer des professionnels de haut niveau ou en milieu de carrière.

- En avril 2022, la sénatrice Coyle a décrit la perte de nombreux experts en aide au développement suite à la fusion de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), et a demandé si le rôle d’AMC en tant que lien avec les experts de l’aide au développement avait été affaibli.

- Ukraine :

- En juin 2022, la sénatrice Coyle a voulu connaître le rôle du Canada ou de tout autre pays ou de toute organisation internationale dans le soutien des voies diplomatiques de négociation entre la Russie et l’Ukraine, et a demandé s’il y avait encore une possibilité de désescalade par la diplomatie.

Actifs russes saisis :

- En mai 2022, la sénatrice Coyle a voulu savoir comment les actifs russes saisis par le gouvernement seront utilisés.

Atrocités en Ukraine :

- En avril 2022, la sénatrice Coyle a déclaré que le viol est une arme de guerre brutale et que les atrocités et les violations des droits de la personne en Ukraine ont déjà été attestées par de nombreuses sources. Elle a également demandé ce que le Canada fait pour soutenir le gouvernement ukrainien, ou d’autres organisations sur le terrain, afin de protéger les femmes et les enfants contre d’autres violences sexuelles, et ce que le Canada fait pour soutenir la préparation des preuves requises pour appuyer les poursuites possibles de crimes de guerre.

Autres intérêts

- La sénatrice Coyle est une défenseure de l’égalité des genres dans les institutions publiques canadiennes et dans la société canadienne.

Marty Deacon

Groupe des sénateurs indépendants – Ontario (région de Waterloo)

Nomination au sénat

- Le 28 février 2018

Rôles politiques et parlementaires

- Jeux du Commonwealth Canada : Membre du conseil d’administration et chef de mission (de 2012 à aujourd’hui)

- Comité olympique canadien : Directrice, conseil d’administration (de 2009 à aujourd’hui)

- Consultante indépendante : Consultation d’orientation scolaire aux niveaux primaire et secondaire (de 2016 à 2018)

- Conseil scolaire du district de la région de Waterloo : Surintendante et cadre supérieure (de 2010 à 2016); directrice (de 2000 à 2010)

Rôles politiques et parlementaires

- Groupe du Sénat : Groupe des sénateurs indépendants (de 2018 à aujourd’hui)

Membre de comités

- Membre : Comité permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants (de 2020 à aujourd’hui); Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2020 à aujourd’hui); Comité permanent du règlement, de la procédure et des droits du Parlement (de 2022 à aujourd’hui)

- Ancienne membre : Comité permanent des langues officielles (2022)

Points d’intérêt récents

Russie :

- En juin 2022, la sénatrice Deacon s’est dite préoccupée par le risque du recours aux armes chimiques par la Russie en Ukraine et a demandé quelles sont les options dont disposent le Canada et les autres signataires de la Convention sur les armes chimiques si la Russie a recours à de telles armes.

- Au cours de la même réunion, elle s’est également dite préoccupée par la violence physique exercée par la Russie sur les femmes et les enfants en Ukraine, et a demandé comment le Canada peut aider à tenir les auteurs de violences sexuelles responsables de leurs actes en Ukraine.

Intérêts liés à AMC :

- En mars 2023, lors de sa visite au 125, promenade Sussex, la sénatrice Deacon a demandé ce que le gouvernement avait appris de la pandémie en matière de gestion des urgences, et quel était le lien entre le travail du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et d’autres sites similaires et le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’AMC.

- En juin 2022, la sénatrice a déclaré, sur la base des commentaires des témoins précédents, « […] qu’il y a trop de superviseurs et pas suffisamment de latitude pour que les agents des affaires étrangères puissent travailler indépendamment et avoir de l’autonomie dans leurs affectations. »

- Elle a également demandé quelle direction le Canada devrait prendre en tant que puissance moyenne dans sa diplomatie étant donné les changements majeurs sur la scène internationale.

- La sénatrice Deacon estime que l’aspect développement de la diplomatie est très important pour un pays riche et de taille moyenne comme le Canada. Elle pose régulièrement des questions sur les efforts et les ressources du Canada en matière d’aide au développement.

Actifs russes saisis :

- En mars 2022, la sénatrice Deacon a voulu savoir comment les actifs russes saisis par le gouvernement seront utilisés et si le déblocage des actifs russes pouvait être une condition de tout accord de paix.

Autres intérêts

Afghanistan :

- En 2021, plusieurs athlètes, entraîneurs, dirigeants sportifs et leaders de la communauté LGBTQ2+ ont communiqué avec la sénatrice Deacon afin d’obtenir de l’aide pour sortir d’Afghanistan.

- Lors d’une période de questions au Sénat en février 2022, elle a également réitéré l’importance du travail nécessaire pour faire sortir les Afghans d’Afghanistan.

Mohamed-Iqbal Ravalia

Groupe des sénateurs indépendants – Terre-Neuve-et-Labrador

Nomination au sénat

- Le 1erjuin 2018

Rôles politiques et parlementaires

- Études : Titulaire d’un diplôme de médecine (MB.ChB.) et d’un certificat en médecine familiale (CMFC)

- Médecine : Il a pratiqué la médecine familiale à Twillingate, T.-N.-L. (de 1984 à 2018)

- Engagement communautaire : Participation à la direction du hockey mineur local, initiatives de sensibilisation de la communauté, collecte de fonds pour le Lions Club et soutien du programme d’école du dimanche de l’Église anglicane.

Rôles politiques et parlementaires

- Groupe du Sénat : Groupe des sénateurs indépendants (de 2018 à aujourd’hui)

- Membre : Association parlementaire Canada-Europe (de 2019 à aujourd’hui)

Membre de comités

- Membre : Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2020 à aujourd’hui); Comité permanent des pêches et des océans (de 2018 à aujourd’hui); Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement (de 2019 à aujourd’hui)

- Ancien membre : Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense (2022)

Points d’intérêt récents

Intérêts liés à AMC :

- En mars 2023, lors de sa visite au 125, promenade Sussex, le sénateur Ravalia a demandé ce que faisait AMC pour attirer les Canadiens d’origine étrangère afin que nous puissions profiter de leurs compétences linguistiques, de leurs connaissances culturelles, etc.

- En novembre 2022, le sénateur a interrogé le MDN sur sa collaboration avec AMC dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie pour l’Indo-Pacifique, compte tenu des menaces potentielles dans cette région du monde.

- En juin 2022, il a reconnu l’importance de moderniser la diplomatie du Canada ainsi que ses technologies numériques pour revitaliser le service extérieur. Il a demandé si le Canada disposait d’une infrastructure capable de contrer les menaces potentielles en matière de cybersécurité, et si le pays travaillait avec ses alliés du Groupe des cinq sur cette question.

- En avril 2022, le sénateur Ravalia a suggéré que, dans le contexte de défis mondiaux en constante évolution, le Canada semble être sous-représenté dans certaines administrations, notamment sur le continent africain.

Aide humanitaire en Ukraine :

- En juin 2022, le sénateur Ravalia a demandé ce que le Canada peut faire pour aider à maintenir un approvisionnement adéquat en équipement et en médicaments aux organisations qui aident les Ukrainiens sur le terrain.

Industrie et coopération dans le domaine spatial :

- En mai 2022, le sénateur Ravalia a voulu obtenir plus de renseignements sur le protocole d’entente signé par le Canada et les États-Unis concernant la coopération sur la station spatiale lunaire (civile) Gateway. Il a également demandé s’il y aura une concurrence entre l’industrie privée et ce programme à long terme.

Équité vaccinale :

- Le sénateur Ravalia a été un ardent défenseur de la redistribution des vaccins contre la COVID-19 aux pays défavorisés, et a demandé à plusieurs reprises que le Canada participe à la distribution de vaccins dans les pays nécessiteux et sous-développés.

Yuen Pau Woo

Groupe des sénateurs indépendants – Colombie-Britannique

Nomination au sénat

- Le 10 novembre 2016

Rôles politiques et parlementaires

- Recherche : Chercheur principal en politique publique, Institut de recherche sur l’Asie de l’Université de Colombie-Britannique (de 2014 à 2021); chercheur résident, Asia Pacific Business Studies, Simon Fraser University (de 2014 à aujourd’hui)

- Asie-Pacifique : Président et chef de la direction de la Fondation Asie Pacifique du Canada (de 2005 à 2014); chercheur distingué en Asie de l’Est à la Fondation Asie Pacifique du Canada (de 2014 à 2021); président de China Global: The Vancouver Society for Promotion of Chinese Art and Culture (de 2014 à 2020)

Rôles politiques et parlementaires

- Groupe du Sénat : Groupe des sénateurs indépendants (de 2016 à aujourd’hui)

- Facilitateur du GIS (de 2017 à 2021)

Membre de comités

- Membre : Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2017 à aujourd’hui); Comité permanent des banques, du commerce et de l’économie (de 2021 à aujourd’hui); Comité permanent du règlement, de la procédure et des droits du Parlement (de 2021 à aujourd’hui); Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (de 2017 à aujourd’hui); Comité permanent des transports et des communications (de 2022 à aujourd’hui)

- Ancien membre : Comité de sélection (de 2019 à 2020); Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration (de 2021 à 2022)

Points d’intérêt récents

Intérêts liés à AMC :

- En juin 2022, le sénateur Woo s’est montré très intéressé par le processus de recrutement pour le service extérieur et a demandé quelles étaient les méthodes permettant d’optimiser ce processus.

- Le sénateur Woo est également favorable à un recrutement plus important, dans le service extérieur, de fonctionnaires issus d’autres ministères.

- Lors de la comparution du ministre Sajjan devant le comité en novembre 2022, le sénateur a proposé qu’AMC classe le savoir-faire et les compétences internationales intrinsèques qu’ont certains Canadiens à un niveau supérieur à celui auquel nous le faisons actuellement, et qu’une moindre importance soit accordée à la connaissance du français. À titre d’exemple, il a suggéré la connaissance de langues étrangères, le fait d’avoir vécu à l’étranger, et la compréhension de cultures du monde entier.

Droits antidumping et compensateurs :

- En mai 2022, le sénateur Woo a reconnu l’importance d’aborder la question des droits antidumping et compensateurs pour protéger les producteurs et leurs travailleurs, et a demandé comment les intérêts des consommateurs et des importateurs de biens intermédiaires sont pris en compte dans le cadre de ces mesures protectionnistes.

Invasion de l’Ukraine par la Russie :

- En avril 2022, le sénateur Woo a laissé entendre son mécontentement quant au fait que le gouvernement semble vouloir que le conflit en Ukraine se poursuive à long terme, et a demandé ce que le Canada fait pour tenter de négocier une fin rapide à la guerre afin de réduire la souffrance humaine.

Sanctions à l’encontre de la Russie :

- En mars 2022, le sénateur Woo a manifesté son accord concernant l’utilisation de la loi de Sergueï Magnitski pour punir les dirigeants russes. Cependant, il a exprimé une certaine réticence à l’égard de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, qui, selon lui, pourraient ne pas atteindre l’objectif de changer le comportement de ces acteurs russes.

Amina Gerba

Groupe progressiste du Sénat – Québec (Rigaud)

Nomination au sénat

- Le 29 juillet 2021

Rôles politiques et parlementaires

- Études : Baccalauréat en administration des affaires et maîtrise en administration des affaires

- Affaires : Cofondatrice de deux entreprises qui fabriquent des produits de soins capillaires et de soins corporels : KarilissLaboratoires Inc. et Kariderm

- Consultation : Fondatrice (2003) de l’organisation sans but lucratif Afrique Expansion Inc., afin debâtir des ponts entre le Canada et l’Afrique, et de favoriser les occasions d’affaires.

Rôles politiques et parlementaires

- Groupe du Sénat : Groupe progressiste du Sénat (de 2021 à aujourd’hui)

- Membre : Association parlementaire Canada-Afrique (de 2021 à aujourd’hui); Association interparlementaire Canada-France

Membre de comités

- Membre : Comité permanent des affaires étrangères et du Commerce international (de 2021 à aujourd’hui); Comité permanent des droits de la personne (de 2021 à aujourd’hui)

- Ancienne membre : Comité permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles (de 2021 à 2022); Comité permanent des finances nationales (de 2021 à 2022); Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (de 2021 à 2022); Comité permanent des transports et des communications (de 2021 à 2022)

Points d’intérêt récents

Intérêts liés à AMC :

- En mars 2023, lors de sa visite au 125, promenade Sussex, la sénatrice Gerba a demandé des renseignements sur la stratégie du Canada pour l’Afrique et sur ce que nous savons de la manière dont les autres pays se positionnent en Afrique.

- En novembre 2022, la sénatrice, surprise d’apprendre qu’un officier de la Défense couvrait 13 pays, a critiqué les témoins du MDN au sujet de leur présence en Afrique.

- En octobre 2022, elle a demandé si l’ensemble de l’appareil diplomatique du Canada ne devrait pas se tourner vers la politique étrangère économique pour éviter de manquer des occasions.

- En juin 2022, la sénatrice Gerba a félicité le Canada pour son adhésion à la Banque africaine de développement. Elle a toutefois déploré la réduction, au fil des ans, du réseau diplomatique canadien sur le continent et a demandé pourquoi un pays comme le Canada, qui est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’Afrique, dispose d’un réseau diplomatique aussi réduit sur place.

- En avril 2022, la sénatrice a demandé s’il y avait eu des changements significatifs à la suite du plan annoncé par AMC pour augmenter le nombre de cadres qui sont des personnes noires et autochtones.

Crise alimentaire mondiale :

- En juin 2022, la sénatrice Gerba a reconnu les problèmes alimentaires mondiaux liés au conflit en Ukraine et a demandé quel rôle le Canada pouvait jouer pour limiter cette crise, notamment dans les pays africains les plus touchés.

Système de recours commerciaux : PME

- En mai 2022, la sénatrice Gerba a reconnu la nécessité d’améliorer l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au système de recours commerciaux et a demandé quelles mesures ont été prises par le gouvernement pour simplifier l’accès des PME au système.

Projet de loi S-217 (Loi sur la réaffectation de certains biens saisis, bloqués ou mis sous séquestre) :

- En avril 2022, la sénatrice Gerba a reconnu l’importance de cette loi, mais s’est inquiétée de ses effets sur les investissements des ressortissants étrangers au Canada.

Stephen Greene

Groupe des sénateurs canadiens – Nouvelle-Écosse (Halifax – La Citadelle)

Nomination au sénat

- Le 22 décembre 2008

Rôles politiques et parlementaires

- Politique : Candidat du Parti réformiste aux élections fédérales de 1993 et 1997; a été chef de cabinet de Preston Manning du Parti réformiste du Canada (de 1993 à 1996)

- Assurance : Il a travaillé dans le secteur de l’assurance, notamment sur des dossiers de portée nationale et internationale (de 1996 à 2009).

- Service extérieur : Au début de sa carrière, il a travaillé à l’ambassade du Canada à Washington D.C. et au consulat du Canada à Boston.

Rôles politiques et parlementaires

- Groupes du Sénat : Parti conservateur du Canada (de 2009 à 2017); Groupe des sénateurs indépendants (de 2017 à 2019); Groupe des sénateurs canadiens (de 2009 à aujourd’hui)

- Agent de liaison adjoint (de 2022 à aujourd’hui)

- Whip adjoint du gouvernement au Sénat (de 2010 à 2015)

- Whip adjoint de l’opposition au Sénat (de 2016 à 2017)

Membre de comités

- Membre : Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2019 à aujourd’hui); Comité permanent du règlement, de la procédure et des droits du Parlement (de 2020 à aujourd’hui); Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (de 2019 à aujourd’hui)

- Ancien membre : Comité permanent des banques, du commerce et de l’économie (de 2015 à 2017); Comité spécial sénatorial sur la modernisation du Sénat (de 2017 à 2019); Comité permanent des transports et des communications (de 2011 à 2013)

Points d’intérêt récents

Intérêts liés à AMC :

- En juin 2022, le sénateur Greene a fait remarquer que le conflit en Ukraine allait considérablement modifier la politique internationale du Canada, et a demandé si AMC allait demander l’aide d’universitaires et d’experts pour l’aider à s’adapter.

Mise à jour sur les Nations Unies :

- En avril 2022, le sénateur Greene a mentionné le manque de pertinence des Nations Unies dans le conflit en Ukraine et a demandé si le Canada devait avoir pour objectif de lancer des discussions et de travailler à la création des « Nations Unies, partie II ».

Ukraine :

- Depuis le début du conflit en Ukraine, le sénateur Greene est favorable à une aide accrue à l’Ukraine ainsi qu’à l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne.

Accords commerciaux :

- En mai 2019, le sénateur Greene a déclaré qu’il était en faveur de tous les accords de libre-échange, car ils profitent au Canada et à ses partenaires commerciaux, mais aussi à l’économie mondiale en général.

David Richards

Groupe des sénateurs canadiens – Nouveau-Brunswick

Nomination au sénat

- Le 30 août 2017

Rôles politiques et parlementaires

- Romancier, essayiste, scénariste et poète.

- Reconnaissance : En 2007, il a reçu le Prix régional des écrivains du Commonwealth. Il est également membre de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et de l’Ordre du Canada.

Rôles politiques et parlementaires

- Groupes du Sénat : Groupe des sénateurs indépendants (de 2017 à 2018); non affiliés (de 2018 à 2019); Groupe des sénateurs indépendants (de 2019 à aujourd’hui)

- Membre : Association parlementaire Canada-Europe (de 2019 à aujourd’hui)

Membre de comités

- Membre : Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2021 à aujourd’hui); Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense (de 2017 à aujourd’hui); Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants (de 2021 à aujourd’hui)

- Ancien membre : Comité permanent des peuples autochtones (de 2013 à 2015); Comité permanent des finances nationales (de 2019 à 2022); Comité permanent des transports et des communications (de 2020 à 2021)

Points d’intérêt récents

Afghanistan :

- En juin 2022, le sénateur Richards a manifesté un vif intérêt pour les relations du Canada avec l’Afghanistan par l’intermédiaire de son ambassade, notamment en ce qui concerne les questions d’immigration et les employés afghans travaillant à l’ambassade du Canada.

Russie :

- En juin 2022, le sénateur Richards a voulu savoir si l’approche diplomatique est toujours possible avec la Russie et si des discussions ont lieu en coulisses avec la Russie pour apaiser la situation.

Ukraine :

- Le sénateur Richards est favorable à l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne en Ukraine et à une augmentation de l’aide militaire des pays occidentaux.

Intérêts liés à AMC :

- En avril 2022, le sénateur Richards a déploré l’état des forces armées canadiennes, et a proposé qu’une collaboration accrue entre AMC et le MDN améliorerait la situation sur les plans de la défense et de la sécurité.

Leo Housakos

Parti conservateur du Canada – Québec (Wellington)

Nomination au sénat

- Le 22 décembre 2008

Rôles politiques et parlementaires

- Études : Baccalauréat en administration des affaires

- Affaires : Il a mené une carrière dans le monde des affaires, et a été vice-président du Congrès hellénique du Québec pendant deux mandats et en tant que membre fondateur de la Chambre de commerce hellénique du Montréal métropolitain.

Rôles politiques et parlementaires

- Groupe sénatorial : Parti conservateur du Canada (de 2009 à aujourd’hui)

- Whip adjoint de l’opposition(de 2020 à aujourd’hui)

- Président du Sénat(2015)

- Président intérimaire (de 2014 à 2015)

Membre de comités

- Président : Comité permanent des transports et des communications (de 2021 à aujourd’hui)

- Membre : Comité permanent des affaires étrangères et du développement international (de 2009 à 2021 et de 2022 à aujourd’hui); Comité permanent des transports et des communications (de 2009 à 2016 et de 2021 à aujourd’hui); Comité de sélection (de 2021 à aujourd’hui)

- Ancien membre : Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration (de 2013 à 2016); Comité permanent du règlement, de la procédure et des droits du Parlement (de 2017 à 2019); Comité permanent du règlement, de la procédure et des droits du Parlement (de 2009 à 2022); Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise (2022)

Points d’intérêt récents

Intérêts liés à AMC :

- En mars 2023, lors de sa visite au 125, promenade Sussex, le sénateur Housakos a demandé ce que le Ministère devait faire pour combler les lacunes perçues en matière de collecte de renseignements, de défense contre les cyberattaques et le vol de propriété intellectuelle à un niveau équivalent à celui de nos alliés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Régime de sanctions :

- En mai 2022, le sénateur Housakos a présenté le projet de loi S-247, Loi modifiant la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

- Lors d’un débat sur le projet de loi S-217, Loi sur la réaffectation de certains biens saisis, bloqués ou mis sous séquestre, en juin 2022, le sénateur Housakos a parlé en faveur du projet de loi, indiquant qu’il « […] renforcera davantage la loi Magnitsky et notre capacité, en tant que pays, à lutter adéquatement contre la corruption et les violations des droits de la personne dans le monde. »

Interférence étrangère :

- En octobre 2022, le sénateur Housakos a reconnu les problèmes liés à l’augmentation de l’ingérence étrangère au Canada et a demandé aux témoins quel type de législation permettrait d’identifier et de protéger le Canada à cet égard.

Afghanistan :

- En octobre 2022, le sénateur Housakos a déclaré que tous les Canadiens ressentent une certaine honte de la façon dont nous avons laissé tomber nos amis et nos partisans en Afghanistan, et il a demandé si l’échec était dû à un manque de renseignements ou à une erreur de la part d’AMC ou d’IRCC.

Michael L. MacDonald

Parti conservateur du Canada – Nouvelle-Écosse (Cap-Breton)

Nomination au sénat

- Le 2 janvier 2009

Rôles politiques et parlementaires

- Études : Baccalauréat en science politique et en histoire

- Politique provinciale : Il s’est présenté deux fois aux élections provinciales pour le Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, en 1993 et en 1998.

- Affaires : Président et propriétaire de la Fortress Inn Louisbourg (de 1988 à aujourd’hui)

Rôles politiques et parlementaires

- Groupe du Sénat : Parti conservateur du Canada (de 2013 à aujourd’hui)

- Coprésident : Groupe interparlementaire Canada–États-Unis (de 2019 à aujourd’hui)

- Trésorier : Groupe d’amitié interparlementaire Canada-Corée (de 2020 à aujourd’hui)

Membre de comités

- Président : Comité de sélection (de 2021 à aujourd’hui)

- Membre : Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (de 2009 à aujourd’hui)

- Ancien membre : Comité permanent des transports et des communications (de 2015 à 2017 | de 2020 à 2021); Comité permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles (de 2017 à 2019)

Points d’intérêt récents

Intérêts liés à AMC :

- En juin 2022, le sénateur MacDonald s’est interrogé sur l’incidence de la sélection de diplomates n’ayant pas fait carrière pour devenir ambassadeurs.

Nations Unies – Ukraine :

- Depuis le début du conflit en Ukraine, le sénateur MacDonald a abordé à plusieurs reprises l’impact du conflit sur le fonctionnement des Nations Unies.

Chine :

- Le sénateur MacDonald est particulièrement préoccupé par les intentions de la Chine. En avril 2022, il a fait remarquer que la Chine tire actuellement des enseignements du conflit en Ukraine sur les questions tactiques et opérationnelles.

Producteurs agricoles :

- En mars 2020, le sénateur MacDonald a exprimé son inquiétude quant à l’impact de la taxe sur le carbone, qui, selon lui, rendrait difficile pour l’agriculture canadienne de concurrencer les producteurs américains dans un environnement de libre-échange.

Les intérêts et l’engagement du Canada en Afrique

- Le Canada approfondit et élargit son engagement avec les pays et les institutions d'Afrique, reconnaissant l'importance du continent pour ses objectifs en matière de politique étrangère, de commerce et de développement.

- Cet engagement renforcé comprend la collaboration avec les pays et les institutions africains pour réformer les systèmes internationaux afin qu'ils servent mieux les intérêts du Canada et de l'Afrique tout en améliorant la coopération économique.

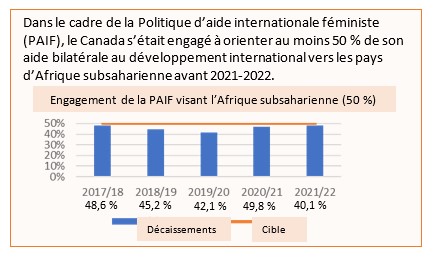

- L'aide internationale du Canada reste au cœur de notre engagement avec les pays et les institutions d'Afrique. La politique féministe d'aide internationale du Canada engage 50 % de l'aide bilatérale au développement international dans les pays d'Afrique subsaharienne.

Messages supplémentaires

- Les priorités du Canada en Afrique consistent à établir des partenariats pour résoudre les problèmes de paix et de sécurité, de gouvernance démocratique, de droits de la personne et de primauté du droit, ainsi qu’à relever d’importants défis en matière de développement. Nous sommes également déterminés à collaborer avec nos partenaires africains pour relever de nouveaux défis, tout particulièrement sur le plan des changements climatiques.

- Nos interlocuteurs canadiens et africains nous ont fait savoir que le Canada devait élargir et approfondir son rôle sur le continent.

- En réponse, le Ministère consulte depuis plusieurs mois différents acteurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada.

- L’étude de ce comité nous apportera une réflexion utile pour affiner notre approche au cours des années à venir. Entre-temps, nous ne tarderons pas à élaborer des stratégies et des approches à court terme afin de renforcer l’engagement du Canada avec l’Afrique.

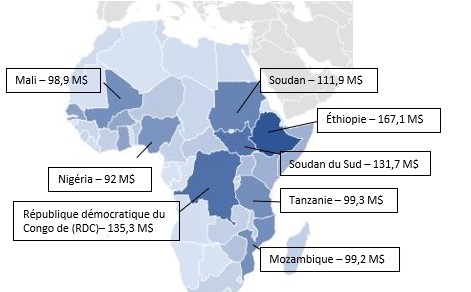

Faits et chiffres à l’appui

- Notre empreinte diplomatique et commerciale en Afrique comprend 22 missions en Afrique subsaharienne et 5 en Afrique du Nord, desservant les 54 pays du continent. Le Canada dispose de 21 programmes de développement bilatéraux et d’un programme de développement régional en Afrique.

- Au Canada, près de 1,4 million de personnes sont d’origine africaine, dont environ 66 % sont de la première génération (recensement de 2021).

- 60 % de la population africaine a moins de 25 ans, ce qui fait de l’Afrique le continent le plus jeune de la planète.

- L’Afrique devrait dépasser le reste du monde sur le plan de la croissance économique en 2024.

- Neuf des 35 pays africains à faible revenu se trouvent dans une situation de surendettement ou présentent un risque élevé à cet égard.

- On estime que l’Afrique possède 30 % des réserves minérales mondiales.

Contexte

AMC affine actuellement ses intérêts et ses priorités à mesure que le Ministère cherche des moyens efficaces de renforcer son engagement avec le continent. Le renforcement des relations avec l’Union africaine fait partie de ce programme d’engagement plus vaste (voir la note d’information n° 19). La collaboration avec les institutions et les pays africains sur des sujets d’intérêt commun au sein du G7 et du G20 en est un autre aspect.

L’engagement a également été renforcé par la lettre de mandat de la ministre du Commerce international, Mary Ng, qui fait référence à l’élaboration d’une approche économique stratégique à l’égard de l’Afrique (voir la note d’information n° 21). Des consultations à grande échelle ont été menées dans le cadre de cet engagement. S’ajoutant à ces efforts, le secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères, M. Rob Oliphant, s’est efforcé, au cours de l’année écoulée, de mobiliser divers intervenants afin de recueillir des points de vue sur la façon dont le Canada peut mieux collaborer avec les pays du continent africain.

L’empreinte du Canada en Afrique

- Diplomatie : 27 missions (22 en Afrique subsaharienne et 5 en Afrique du Nord)

- Comprend 5 bureaux (3 diplomatiques et 2 commerciaux) et une nouvelle mission permanente d’observation auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba (Éthiopie).

- Développement : 23 programmes d'aide internationale, dont les programmes régionaux panafricain et sahélien :

- Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Nigéria, République démocratique du Congo (RDC), Sénégal, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad et Tunisie

- Collaboration importante avec des partenaires multilatéraux et canadiens (p. ex. MEDA, Plan International, Fondation Aga Khan, Aide à l’enfance / Save the Children) à l’échelle du continent, dans les pays dotés ou non de programmes bilatéraux.

- Commerce : 15 délégués commerciaux canadiens et 48 délégués commerciaux locaux desservant 54 marchés.

- Sécurité : Déploiement de militaires et de policiers canadiens dans les missions de maintien de la paix de l’ONU en Afrique : 68 membres du personnel.

FMO (Force multinationale et Observateurs dans la péninsule du Sinaï); 39 membres du personnel

MONUSCO (RDC); 20 membres du personnel

MINUSS (Soudan du Sud); 9 membres du personnel

Vue d’ensemble de la FIAP

- Grâce à la PAIF, l’aide internationale du Canada améliore les conditions de vie des personnes les plus pauvres et les plus marginalisées, y compris en Afrique subsaharienne.

- Une approche féministe et fondée sur les droits de la personne s’avère efficace pour remédier aux causes profondes de la pauvreté et de l’inégalité.

Messages supplémentaires

- La PAIF a renforcé la réputation du Canada en tant que pays engagé dans la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs.

- Il faut contrer le recul mondial en matière d’égalité des genres et de droits des femmes et des personnes LGBTQI+.

Mise à jour

Affaires mondiales Canada (AMC) fait tout son possible pour atteindre les objectifs de la PAIF, tout en respectant ses engagements continus dans des domaines tels que le changement climatique et la santé mondiale et en répondant aux besoins humanitaires dans le monde (par exemple au Moyen-Orient, en Afghanistan, au Myanmar, au Venezuela et en Ukraine).

AMC met activement en œuvre sa réponse aux trois recommandations du rapport du Bureau du vérificateur général (BVG) sur l’aide internationale pour appuyer l’égalité des genres (mars 2023). Un plan d’action de la direction est en place pour examiner les approches actuelles du Ministère, renforcer les outils organisationnels, mettre à jour les mécanismes de gouvernance et trouver des moyens pour mieux rendre compte des résultats de l’aide internationale du Canada.

Le 33e rapport du Comité permanent des comptes publics a réitéré les recommandations du BVG. AMC prépare la réponse globale du gouvernement au 33e rapport, qui sera déposée d’ici le 8 mars 2024.

Faits et chiffres à l'appui

- Selon les rapports annuels de l’OCDE de 2020 à 2023, le Canada s’est classé au premier rang des donateurs bilatéraux pour la part de son aide soutenant l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

- En 2022-2023, les chiffres préliminaires montrent que 97 % de l’aide bilatérale au développement international du Canada a soit directement ciblé, soit intégré l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles (objectif fixé à 95 % en 2021-2022), dont une proportion de 9 % a expressément ciblé l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles (objectif fixé à 15 % en 2021-2022).

- En 2022-2023, les chiffres préliminaires montrent que 40 % de l’aide bilatérale au développement international d’Affaires mondiales Canada a été dirigée vers les pays subsahariens.

- Le Canada a lancé plusieurs initiatives phares à l’appui de la PAIF:

- Soutien à plus de 1 500 organisations locales de défense des droits des femmes et groupes LBTQI+ dans une trentaine de pays depuis le lancement du Programme Voix et leadership des femmes (VLF) en 2017; 53 % des projets liés à VLF sont mis en œuvre en Afrique. Le programme a été récemment renouvelé, avec une enveloppe de 195 millions de dollars sur 5 ans et de 43,3 millions de dollars par an par la suite, ce qui permettra d’étendre le soutien dans les situations de conflit.

- Contribution de 300 millions de dollars au Fonds Égalité afin de créer une source durable de financement pour les organisations et les mouvements de femmes dans les pays en développement. Le Fonds Égalité a accordé 35 millions de dollars à 119 organisations de défense des droits des femmes et fonds de femmes depuis 2019 et à plus de 500 organisations de défense des droits des femmes indirectement par le biais de subventions accordées par des fonds pour les femmes, pour traiter de questions allant de la violence à l’égard des femmes aux droits environnementaux. En 2022-2023, le Fonds Égalité a accordé 5,1 millions de dollars à des organisations de défense des droits des femmes en Afrique.

- Dans le cadre de son engagement décennal en faveur de la santé et des droits dans le monde, le Canada a contribué à prévenir 5,4 millions de grossesses non désirées et à sauver la vie de 14 490 femmes et 99 987 enfants, et a fourni deux doses annuelles de vitamine A à plus de 167 millions d’enfants, évitant ainsi plus de 105 000 décès d’enfants et 730 000 cas de retard de croissance, en 2021-2022.

Égalité des genres et reenforcement du pouvoir des femmes en Afrique

- Faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles est le meilleur moyen de construire un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère.

- La politique d'aide internationale féministe du Canada fait de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles le pilier central de tous nos efforts en Afrique.

- Dans le cadre de son leadership féministe, le Canada préconise la collaboration avec les organisations et mouvements de défense des droits des femmes et de l'égalité sur tout le continent, compte tenu du rôle essentiel qu'ils jouent dans le changement social.

- La promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles est la meilleure façon de bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère.

- La Politique d'aide internationale féministe du Canada fait de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles le pilier central de tous nos efforts en Afrique.

- Dans le cadre de son leadership féministe, le Canada préconise de collaborer avec les organisations et les mouvements de défense des droits des femmes et d'égalité à travers le continent, compte tenu du rôle essentiel qu'ils jouent dans le changement social.

Messages supplémentaires

- Nous n’atteindrons pas les Objectifs de développement durable pour 2030 si les femmes et les filles en Afrique ne sont pas en mesure d’avoir des chances égales de réaliser tout leur potentiel.

- Le Canada met l’accent sur la voix, le leadership et la participation des organisations de défense des droits des femmes à tous les niveaux du dialogue politique et en tant que partenaires clés de l’élaboration et de la mise en œuvre d’initiatives d’aide internationale, et ce, en vue d’obtenir un changement durable.

Faits et chiffres à l’appui

- Dans le cadre de la Politique d’aide internationale féministe (PAIF), le Canada s’est engagé à ce que 50 % de son aide bilatérale au développement international aille à l’Afrique subsaharienne, et à ce que 95 % de son financement bilatéral favorise l’égalité des genres.

- Le Canada est d’ailleurs le premier donateur de l’OCDE en matière d’égalité des genres depuis quatre années de suite.

- Le programme Voix et leadership des femmes (VLF) contribue à faire progresser l’égalité des genres et à renforcer le pouvoir des femmes et des filles grâce à des changements aux politiques et aux lois, au renforcement des capacités des organisations de défense des droits des femmes à promouvoir les droits des femmes, et à la participation accrue des femmes à des postes de direction et aux processus décisionnels. Près de 53 % du programme VLF est mis en œuvre en Afrique subsaharienne.

Contexte

- Dans toute l’Afrique, les femmes et les filles, en particulier celles qui vivent dans des États fragiles ou en proie à des conflits, sont souvent les plus durement touchées par la pauvreté en raison de pratiques discriminatoires et d’exclusion liées à des inégalités de genre profondément enracinées.

- La PAIF appelle à la transformation des relations de pouvoir inégales et reconnaît que les stéréotypes de genre touchent également les hommes et les garçons dans des rôles particuliers. La PAIF adopte une large définition de l’égalité des genres qui inclut les personnes de genre divers, et reconnaît que les stéréotypes de genre conduisent à la discrimination contre les personnes 2SLGBTQI+.

- Le Canada collabore avec un ensemble de partenaires bilatéraux, multilatéraux, internationaux et canadiens afin de promouvoir l’égalité des genres. Avec le soutien du Canada, la Direction Femmes, Genre et Développement de l’Union africaine a élaboré une stratégie pour l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes (2017-2027).

Annexe– Résultats découlant de l’aide du Canada

- Le programme Voix et leadership des femmes (VLF) a contribué à la mise en place de systèmes d’information permettant de recueillir, de stocker, d’analyser et de partager en toute sécurité des données sur la violence fondée sur le genre au Kenya et au Nigéria.

- En Afrique du Sud, le programme VLF a fourni une assistance à 40 organisations de défense des droits des femmes, dont une organisation qui soutient le renforcement du pouvoir économique des personnes LGBTQIA+. Le programme a soutenu directement plus de 25 femmes homosexuelles propriétaires d’entreprises (en démarrage ou non) et a sensibilisé plus de 6 000 personnes à la discrimination à l’encontre des membres de la communauté LGBTQIA+ et à ses conséquences.

- Au Soudan du Sud, le soutien du Canada dans le cadre de ce programme a aidé plusieurs organisations et réseaux dirigés par des femmes à faire pression collectivement et à plaider en faveur de l’adoption de lois et de budgets tenant compte de l’égalité des genres. Cela a contribué à l’adhésion du Soudan du Sud au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo), un traité qui protège les droits sociaux, politiques et économiques des femmes et des filles.

- Comme il en a été mention en ouverture, l’initiative canadienne « Faire du commerce un succès pour les femmes en Afrique de l’Est », qui fait la promotion du renforcement du pouvoir économique des femmes commerçantes, a permis à des milliers de femmes d’accéder à de nouveaux marchés et débouchés. Elle a permis à plus de 22 000 commerçantes transfrontalières de passer du commerce informel au commerce formel, et d’accroître la vente de leurs produits de 43 % en moyenne, alors que l’objectif était de 15 %.

- En Tunisie, plus de 130 organisations de défense des droits des femmes ont été soutenues par le programme VLF, ce qui leur a permis d’accroître leur pouvoir, de défendre les droits des femmes ainsi que l’égalité des genres. Plus de 15 000 personnes, dont au moins 60 % de femmes, ont participé aux activités organisées ou en ont bénéficié.

- Le Canada a contribué à l’amélioration des comportements et des pratiques saines favorisant l’autonomie et la prise de décision des femmes, grâce à des campagnes de sensibilisation sur les droits sexuels et génésiques au Maroc. Ces campagnes ont permis de joindre 1,9 million de personnes, avec la participation de 761 organisations de la société civile et de 10 043 hommes et garçons.

- Le Canada a créé un environnement permettant aux femmes d’exercer leurs droits économiques et leur leadership au sein de leurs communautés grâce à la création de 72 associations villageoises d’épargne et de crédit et de 122 microentreprises au Maroc.

Santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR) en Afrique

- Il est essentiel de faire progresser la santé et les droits sexuels et reproductifs aux niveaux mondial, régional et national pour soutenir l'autonomisation de femmes et de filles et contribuer à l'égalité des sexes.

- La pandémie de COVID-19 a perturbé l'accès aux services de santé essentiels, réduisant à néant des années de progrès durement acquis dans le domaine de la santé des femmes et des jeunes en Afrique.

- Dans le cadre de l'initiative l’Engagement de 10 ans le Canada consacre chaque année 1,4 milliard de dollars à la santé mondiale et les droits, dont 700 millions de dollars à des programmes complets de santé sexuelle et reproductive. Cette somme sera maintenue jusqu'en 2030.

Messages supplémentaires

- En Afrique subsaharienne, les indicateurs de santé sexuelle et reproductive des adolescentes sont parmi les plus médiocres en raison de facteurs structurels et socioculturels.

- La propagation de la désinformation et de la mésinformation au sujet de l’égalité des genres et de la SDSR menace les libertés bien établies qui concernent l’autonomie corporelle et l’accès à des services essentiels de santé sexuelle et reproductive.

- Les croyances socioculturelles et religieuses dominantes dans la plupart des pays africains considèrent que la sexualité des adolescents est un sujet tabou. Ces préjugés entraînent une opposition significative aux interventions visant à améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescentes.

- La pandémie de COVID-19 ayant entravé la croissance économique, les conditions propices à un financement adéquat de la santé et des droits sexuels et reproductifs se sont détériorées. Le Canada a réagi à la situation en augmentant les fonds alloués à la santé et aux droits sexuels et reproductifs.

Mise à jour

Lors de la conférence Women Deliver qui a eu lieu au Rwanda en juillet 2023, le ministre du Développement international de l’époque, M. Sajjan, a annoncé le lancement de l’initiative canadienne de premier plan « Elle prend son envol », un engagement pris au niveau des programmes et financé dans le cadre de l’engagement de 10 ans en matière de santé et de droits dans le monde (l’Engagement de 10 ans). Il s’est également engagé à ce que 50 % des dépenses du Canada en matière de SDSR servent à financer des programmes dans des domaines négligés de la SDSR à compter de 2024-2025. Le ministre a aussi annoncé l’octroi de 200 millions de dollars pour la mise en œuvre de programmes de SDSR dans le cadre de l’initiative « Elle prend son envol »; ces fonds serviront à financer 15 projets dans plus de 18 pays, et l’accent sera mis sur l’Afrique.

Faits et chiffres à l’appui

- Conformément à la Politique d’aide internationale féministe, 65 % des investissements bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de la santé ont été consacrés à l’Afrique subsaharienne en 2021-2022.

- Huit des 10 principaux pays bénéficiaires des fonds consacrés à l’Engagement de 10 ans se trouvent en Afrique subsaharienne.

- Le Canada est en voie d’atteindre sa cible de financement de 1,4 milliard de dollars en matière de santé mondiale pour 2023-2024; sur ce montant, 700 millions de dollars seront investis dans la santé et les droits sexuels et reproductifs complets, et tout particulièrement dans les domaines négligés.

- En 2021-2022, le Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans le cadre de l’Engagement de 10 ans, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. De ce montant, 694,8 millions de dollars ont été affectés à la santé mondiale, et 561,2 millions à la SDSR.

- En 2023-2024, les investissements réalisés par le Canada dans les domaines négligés de la SDSR augmenteront de près de 100 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Contexte

Le Canada a pris un engagement de 10 ans (l’Engagement de 10 ans) afin d’accroître le financement accordé à la santé mondiale entre 2020 et 2030 pour que celui-ci atteigne une moyenne annuelle de 1,4 milliard de dollars en 2023-2024. Il s’agit de l’engagement sectoriel le plus important et le plus long du Canada en matière d’aide au développement international.

Dans le cadre de l’Engagement de 10 ans, le Canada soutient une approche globale de la SDSR en mettant l’accent sur les domaines négligés, à savoir l’avortement sécuritaire et les soins post-avortement, l’éducation complète à la sexualité, la planification familiale et la contraception, la promotion et la réforme en matière de SDSR, ainsi que la prévention à la violence sexuelle et fondée sur le genre (VSFG) et la réponse face à celle-ci.

En 2021-2022, 63,9 % des investissements bilatéraux et multilatéraux réalisés en santé dans le cadre de l’Engagement de 10 ans ont été consacrés à la région de l’Afrique subsaharienne.

Exemples de résultats obtenus grâce au soutien du Canada

- Grands Défis Canada en Afrique subsaharienne : &En 2021-2022, Grands Défis Canada (GDC) a affecté 15,9 millions de dollars au financement de 56 innovations dans 33 pays afin de relever des deacute;fis dans les contextes de l’aide humanitaire, de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, du développement de la petite enfance, de la santé mentale, de l’assainissement, de la SDSR et de l’avortement médicalisé. Par exemple, GDC apporte un soutien à la distribution à grande échelle du dispositif médical du fabricant sud-africain Sinapi Biomedical Limited, le dispositif de tamponnement utérin Ellavi, qui a été expressément conçu pour traiter l’hémorragie post-partum dans les établissements de soins de santé à faibles ressources. En mars 2022, cette technologie avait déjà permis de sauver la vie de plus de 2 800 femmes et d’améliorer celle de 12 000 autres femmes en Afrique subsaharienne.

- Le Canada a contribué à l’amélioration des comportements et des pratiques sains qui favorisent l’autonomie des femmes et leurs capacités à prendre des décisions, grâce à des campagnes de sensibilisation à la SDSR au Maroc. Ces campagnes ont touché 1,9 million de personnes et ont mobilisé 761 organisations de la société civile et 10 043 hommes et garçons.

- Le financement qu’a versé le Canada dans un fonds commun consacré à la santé en Tanzanie a permis d’augmenter le pourcentage de femmes ayant recours à des services d’accouchement à 97% en 2021 par rapport à 80 % en 2020, et d’augmenter le pourcentage de femmes utilisant des services de planification familiale modernes à 50,2 % par rapport à 42 %.

- En Somalie, le Canada a offert une formation à 760 très jeunes adolescentes et à 760 très jeunes adolescents sur l’égalité des genres et les normes sociales bien établies relatives à la lutte contre les mutilations génitales féminines et l’excision et aux mariages d’enfants, aux mariages précoces et aux mariages forcés.

- En 2022-2023, le financement offert par le Canada pour former 56 000 enseignants, travailleurs de la santé et conseillers (dont 54 % étaient des femmes) dans 11 des 16 régions du Ghana a permis à plus de 1,9 million d’adolescentes et à 250 000 jeunes femmes et hommes (82 % de jeunes femmes) d’acquérir des informations sur leur corps et leur sexualité.

Le changement climatique

- Malgré des émissions de carbone limitées, l'Afrique est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique en raison de sa forte exposition aux chocs climatiques et de sa faible capacité à mettre en œuvre des stratégies d'atténuation et d'adaptation.

- Le Canada continuera à respecter ses engagements internationaux en matière de financement de la lutte contre le changement climatique et à appeler les pays contributeurs à revoir à la hausse leurs ambitions dans ce domaine.

- Malgré des émissions de carbone limitées, l'Afrique est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique en raison de sa forte exposition aux chocs climatiques et de sa faible capacité d'atténuation et de stratégies d'adaptation.

- Le Canada continuera à respecter ses engagements internationaux en matière de financement de la lutte contre le changement climatique et à appeler les pays contributeurs à revoir à la hausse leurs ambitions dans ce domaine.

Messages supplémentaires

- En 2021, le Canada a annoncé qu’il doublait son engagement de financement à l’égard de la lutte internationale contre les changements climatiques pour atteindre 5,3 milliards de dollars pour les cinq prochaines années. (2021-2026).

- Ce montant comprend 310 millions de dollars pour l’Afrique afin de soutenir les solutions fondées sur la nature qui favorisent la transition vers un développement durable, à faible émission de carbone, résilient aux changements climatiques, respectueux de la nature et inclusif.

- La COP28 a donné lieu à l’adoption d’un cadre pour l’objectif mondial en matière d’adaptation visant à renforcer les efforts en ce sens, notamment en fixant des cibles sectorielles exhaustives (p. ex., résilience des systèmes alimentaires, de santé et d’approvisionnement en eau, etc.) d’ici à 2030 et progressivement au-delà.

- La COP28 a également conduit à la création d’un fonds pour les pertes et dommages afin d’aider les plus vulnérables et de lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Le Canada a annoncé une contribution de 16 millions de dollars à ce fonds lors de la COP28.

Faits et chiffres à l’appui