© UNICEF / Urdaneta

Rapport au parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2020-2021

Table des matières

- Volume 1

- Message du ministre du Développement international et de la ministre des Affaires étrangères

- Message de la vice-première ministre et ministre des Finances

- Résumé et points saillants

- Décaissements du gouvernement du Canada au titre de l’aide internationale et de l’aide publique au développement par organisation, 2020–2021

- Réponse mondiale du Canada à la COVID-19

- Le Canada dans le monde : l’aide internationale en action

- Aller de l’avant : partenariats, innovation et inclusion

- Volume 2 – Engagement envers les institutions financières

- Introduction

- Section A : Participation du Canada aux opérations du Groupe de la Banque mondiale

- Exigences en matière de rapports

- Gouvernance et représentation

- Contributions financières du Canada au Groupe de la Banque mondiale en 2020 2021

- Objectifs et résultats des fonds fiduciaires du Canada au Groupe de la Banque mondiale

- Acquisitions de la Banque mondiale au Canada

- Communiqués du Comité du développement des conseils des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI (conformément à la Loi de Bretton Woods)

- Section B : Participation du Canada aux opérations du Fonds monétaire international

- Section C : Les engagements du Canada à la Banque européenne pour les activités de reconstruction et de développement

Volume 1

Message du ministre du Développement international et de la ministre des Affaires étrangères

La dernière année a été indéniablement difficile. La pandémie de COVID-19 a eu un impact social et économique dévastateur sur de nombreux pays. En 2020-2021, le monde a assisté à la première augmentation de pauvreté extrême depuis deux décennies. Nous avons vu l’insécurité alimentaire atteindre des niveaux sans précédent, l’éducation être perturbée à l’échelle mondiale et l’émergence d’une pandémie invisible avec l’augmentation des rapports de violence sexuelle et fondée sur le genre dans le monde. De plus, nous avons été témoins d’une hausse de la circulation de la désinformation et de menaces à la démocratie en général.

En réponse, le Canada a plaidé pour un accès juste et équitable aux tests de dépistage de la COVID-19, ainsi qu’aux traitements et aux vaccins. Nous nous attaquons aux tensions financières causées par la pandémie et soutenons les efforts mondiaux visant à stabiliser les économies des pays en développement. Soulignons également que l’an dernier, le Canada a doublé son engagement international en matière de financement climatique pour aider les pays en développement à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

« La pandémie a montré à quel point notre monde est interconnecté et a renforcé l’importance de la collaboration mondiale et la valeur d’un système multilatéral fondé sur les règles. »

Le Canada et ses partenaires ont travaillé sans relâche pour répondre aux besoins des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde – les femmes et les filles en particulier – en soutenant la sécurité alimentaire, l’éducation, la réponse humanitaire, une croissance économique équitable, la paix et la sécurité. Les communautés déplacées et les personnes touchées par des conflits ont été particulièrement touchées par la pandémie et le Canada a joué un rôle de premier plan pour faire face aux effets dévastateurs des crises et des conflits dans des pays comme le Myanmar, le Bangladesh, Haïti, l’Afghanistan et le Venezuela. Plus récemment, le Canada a fourni un soutien humanitaire indéfectible à l’Ukraine et au peuple ukrainien à la suite de l’attaque brutale de la Russie, en collaboration avec ses partenaires internationaux.

Par ailleurs, des événements près de chez nous et ailleurs dans le monde ont souligné l’importance d’en faire plus pour lutter contre le racisme et promouvoir une plus grande diversité et une meilleure inclusion. En réponse, le Canada a lancé un certain nombre d’initiatives ambitieuses pour réduire les inégalités et mettre en application une approche fondée sur les droits de la personne à tout le travail que nous faisons.

Bien entendu, aucun de nos efforts ne serait possible sans nos partenaires. Le secteur canadien du développement international joue un rôle essentiel dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de nos programmes d’aide internationale, et nous savons que cette année a été difficile pour eux. Leur résilience et leur capacité d’adaptation face à la pandémie de COVID-19 ont permis au Canada de répondre rapidement et efficacement aux défis opérationnels extraordinaires que la pandémie a présentés.

Ce rapport met en lumière les résultats significatifs atteints en 2020-21 par l’aide internationale du Canada, alors que nous poursuivons la mise en œuvre de la Politique d’aide internationale féministe. Au cours de la dernière année, l’aide internationale du Canada s’est attachée à mettre un terme à la pandémie et à répondre à ses effets sociaux, politiques et économiques dans les pays en développement, tout en déployant tous les efforts possibles pour maintenir l’élan vers la réalisation des objectifs de développement durable. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli cette année et des résultats concrets qui ont été obtenus – au nom de tous les Canadiens – afin de promouvoir une reprise inclusive et durable après la pandémie tout en conservant l’objectif ultime de construire un monde plus pacifique et plus prospère pour tous.

L’honorable Harjit S. Sajjan

ministre du Développement international

L’honorable Mélanie Joly

ministre des Affaires étrangères

Message de la vice-première ministre et ministre des Finances

Le Canada s’est engagé à bâtir un monde stable, pacifique et plus prospère qui protège les droits de la personne, favorise l’égalité des genres, assure la justice et contribue à la prospérité des communautés et des économies.

La Politique d’aide internationale féministe du Canada a aidé plus de 30 millions de personnes vulnérables en finançant des projets visant à éliminer les mariages précoces et forcés, ainsi qu’à prévenir et à mettre fin à la violence sexuelle, dont la mutilation génitale des femmes, et à y répondre. Le Canada s’est engagé à attribuer au moins 95 % de son aide internationale bilatérale à des projets visant à promouvoir l’égalité des genres d’ici 2021-2022. Ces efforts produisent des résultats, comme le premier investissement à l’échelle mondiale par un pays donateur axé sur les soins rémunérés et non rémunérés, fait par le Canada en 2021.

Une intervention urgente est nécessaire pour aider les personnes qui vivent dans les régions du monde qui sont les plus vulnérables aux répercussions dévastatrices des changements climatiques. C’est pourquoi, en 2021, le Canada a doublé son engagement international en matière de financement pour la lutte contre les changements climatiques, passant à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans et a demandé à ses partenaires internationaux de faire de même.

À la suite de l’invasion barbare de l’Ukraine par la Russie qui se poursuit, il existe un besoin urgent d’aide internationale dès aujourd’hui. La guerre menée par la Russie a contraint des millions d’Ukrainiens à fuir leurs foyers, provoquant la plus grande crise migratoire en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le Canada continuera de soutenir l’Ukraine et de collaborer avec ses partenaires internationaux pour assurer la paix, la démocratie et l’ordre international fondé sur des règles.

Conjointement avec l’honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, et l’honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, j’ai le plaisir de présenter le Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2020-2021.

L’honorable Chrystia Freeland

vice-première ministre et ministre des Finances

© MEDA

Résumé et points saillants

Le monde a connu une série de crises en cascade – de la pandémie de COVID-19 aux menaces pour la paix et la sécurité internationales, en passant par les difficultés croissantes engendrées par la crise climatique. Malgré ces défis, le Canada a continué d’améliorer la vie de millions de personnes et de s’attaquer aux inégalités mondiales grâce à son programme d’aide internationale.

Soutenir la réponse mondiale à la pandémie

Le Canada a été un chef de file dans l’effort mondial visant à freiner la COVID-19 et à s’attaquer à ses effets dévastateurs sur la santé, la société, l’économie et la sécurité. À ce jour, le Canada a engagé 2,7 milliards de dollars à l’aide internationale pour lutter contre la pandémie. En 2020-2021, le Canada a fourni 1,97 milliard de dollars pour l’aide humanitaire et l’aide au développement, incluant la réaffectation de 370 millions de dollars pour permettre à nos partenaires internationaux de réorienter leurs activités afin de mieux répondre aux nouveaux besoins créés par la pandémie. Le Canada a mis à disposition un milliard de dollars supplémentaires pour les prêts du Fonds monétaire international (FMI) aux pays à faible revenu afin de promouvoir une reprise économique inclusive et durable à la suite de la pandémie et pour aider les pays à faible revenu faisant face à des problèmes de liquidités. En complément à ce financement, le Canada a fait preuve de leadership dans le cadre de l’initiative Financement du développement à l’ère de la COVID-19 et au-delà, qui vise à identifier des possibilités d’action concrètes pour guider les efforts de reprise économique mondiale.

Garantir un accès équitable aux vaccins

La pandémie a exacerbé les inégalités entre les pays, car les citoyens des pays les plus riches ont rapidement reçu des vaccins vitaux, tandis que ceux des pays en développement ont dû attendre. Le Canada a joué un rôle de premier plan dans l’Accélérateur ACT et son mécanisme COVAX pour éliminer les obstacles à l’accès équitable aux tests de dépistage, aux traitements et aux vaccins. Le Canada travaille avec des partenaires internationaux pour améliorer la capacité mondiale de fabrication de vaccins. Par exemple, en soutenant l’établissement du centre de transfert de technologies en Afrique du Sud en octobre 2021, le Canada s’assure que la région a la capacité de développer et de produire des vaccins et des technologies à ARNm à l’avenir.

Favoriser le changement grâce à la Politique d’aide internationale féministe

La Politique d’aide internationale féministe engage le Canada à diriger 95 % de son aide bilatérale au développement international à des projets qui font progresser l’égalité entre les genres. Ces efforts donnent des résultats. Au cours des deux dernières années, le Canada a rejoint plus de 34 millions de personnes par le biais de projets visant à mettre fin à la violence sexuelle et fondée sur le genre, y compris les pratiques néfastes telles que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, ainsi que les mutilations génitales des femmes et l’excision.

Le Canada a pris des mesures pour préserver les droits des femmes et des filles, en renforçant les capacités de près de 2 000 organisations et mouvements de femmes dans plus de 100 pays afin de promouvoir l’égalité des genres, de mettre fin à la discrimination et de renforcer le pouvoir des femmes et des filles. En 2020-2021, le Canada a fourni 23 millions de dollars à des initiatives de Voix et leadership des femmes et a consacré 195 millions de dollars en soutien au Fonds Égalité. De plus, le Canada a travaillé avec des organisations de défense des droits des femmes afin d’accroître l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et de sensibiliser les gens au risque accru de violence sexuelle et fondée sur le genre.

Les objectifs de développement durable : plus importants que jamais

Depuis le début de la pandémie, l’extrême pauvreté a augmenté pour la première fois en trois décennies, et 320 millions de personnes n’ont plus accès à une alimentation adéquate. Plus d’un milliard d’enfants ont vu leur scolarité interrompue. Ces tendances illustrent la nécessité urgente de redoubler d’efforts pour faire progresser la réalisation des ODD d’ici 2030. En 2021, les États membres des Nations Unies, dont le Canada, ont réaffirmé leur engagement à l’égard du Programme de développement durable à l’horizon 2030 comme plan directeur pour mieux reconstruire après la pandémie. En février 2021, le Canada a publié sa stratégie nationale pour le Programme 2030, Aller de l’avant ensemble, qui détaille les plans pour travailler avec la société civile, le secteur privé et toutes les parties prenantes pour faire avancer les ODD au Canada et à l’étranger. Elle expose une stratégie claire sur la façon dont le Canada peut jouer son rôle dans la construction d’un monde qui fonctionne pour tous, un monde qui ne laisse personne de côté.

Faire face aux crises humanitaires pendant la pandémie

L’augmentation récente du nombre et de l’intensité des conflits armés et des catastrophes naturelles a entraîné des besoins humanitaires d’une ampleur sans précédent. En 2020-2021, le Canada a travaillé avec des partenaires de confiance pour fournir une aide vitale, comme de la nourriture, de l’eau potable et des installations sanitaires, et un soutien aux soins de santé, à ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, le Canada a fourni près de 1,2 milliard de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de près de 115 millions de personnes à travers le monde.

Intervenir en cas de crise et dans les pays touchés par un conflit

De plus en plus fréquemment, les crises de longue date qui se prolongent contribuent à l’instabilité régionale et à l’accroissement de la pauvreté et de la souffrance humaine. La pandémie de COVID-19 et ses conséquences ont été particulièrement dévastatrices pour les populations déplacées et celles touchées par un conflit, parce qu’elles vivent souvent dans des endroits surpeuplés et de mauvaises conditions et ont un accès limité à des services de soins de santé.

- Le soutien du Canada à la crise des Rohingyas au Myanmar et au Bangladesh a contribué à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables touchées par le conflit au Myanmar ainsi que celles des réfugiés dans des camps et des installations au Bangladesh et à aider les collectivités d’accueil. Le Canada s’est employé à régler les causes profondes du coup d’État et de la crise des Rohingyas et a dirigé les efforts internationaux pour obliger les responsables à rendre des comptes et mettre fin à l’impunité.

- Le Canada a aussi répondu aux besoins liés à l’aide humanitaire, au développement et à la stabilisation découlant de la crise au Venezuela. Entre autres, il a répondu aux besoins des réfugiés et des migrants vénézuéliens dans toute la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

- En tant que deuxième donateur en importance en Haïti, le Canada a fourni une aide pour réduire l’insécurité alimentaire et la crise attribuable à la COVID-19, améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs et l’éducation et appuyer les institutions pour consolider le secteur de la sécurité.

- En Afghanistan, le Canada a soutenu les efforts de stabilisation, de développement et d’aide humanitaire en se concentrant sur la sécurité, l’éducation, la santé ainsi que les droits de la personne et des femmes et filles afghanes.

Travailler ensemble vers un avenir plus durable

Le Canada est fier de travailler en collaboration avec ses nombreux partenaires d’ici et d’ailleurs dans le monde, ainsi qu’avec d’innombrables personnes dévouées et inspirantes, qui jouent un rôle essentiel pour faire en sorte que l’aide internationale du Canada donne des résultats et atteint ceux qui en ont le plus besoin. Depuis le début de la pandémie, le Canada a adopté un certain nombre de mesures d’assouplissement pour faciliter l’exécution des projets. Le Canada reconnaît que ses partenaires ont continué d’offrir une aide internationale efficace et de répondre aux défis opérationnels uniques que la pandémie a posés.

Les 10 principaux pays bénéficiaires de l’aide internationale

Version texte

| Pays | Total |

|---|---|

| 1 - Éthiopie | 215,50 M$ |

| 2 - Afghanistan | 198,55 M$ |

| 3 - Bangladesh | 197,46 M$ |

| 4 - Tanzanie | 133,82 M$ |

| 5 - Mali | 132,93 M$ |

| 6 - Mozambique | 132,50 M$ |

| 7 - Soudan du Sud | 129,20 M$ |

| 8 - Liban | 127,08 M$ |

| 9 - Nigéria | 126,56 M$ |

| 10 - République démocratique du Congo | 120,73 M$ |

Décaissements du gouvernement du Canada en matière d’aide internationale, par champ d’action principal

Version texte

| Champ d’action principal | Aide internationale |

|---|---|

| Égalité des genres et renforcement du pouvoir des femmes et des filles | 377 M$ |

| Santé mondiale et nutrition | 2,232 M$ |

| Éducation | 452 M$ |

| Action humanitaire | 1,162 M$ |

| Emplois, possibilités et croissance économique | 877 M$ |

| Climat et environnement | 1,080 M$ |

| Gouvernance inclusive | 446 M$ |

| Paix et sécurité | 257 M$ |

Décaissements du gouvernement du Canada au titre de l’aide internationale et de l’aide publique au développement par organisation, 2020–2021

Le gouvernement du Canada a déboursé 8,1 milliards de dollars en aide internationale en 2020-2021. L’aide publique au développement (APD) représentait 98 % du total, soit 7,9 milliards de dollars. Le Rapport statistique sur l’aide internationale fournit des détails supplémentaires sur les dépenses au titre de l’aide internationale et de l’APD.

Le gouvernement du Canada a fourni de l’aide internationale par l’entremise de 20 organisations fédérales.

Montant déboursé (en millions de dollars) par chacune des 20 organisations fédérales :

| Ministère/Source | Aide internationale | dont | ||

|---|---|---|---|---|

| Programmes financés par l’EAI | ADO : LRADO | APD : CAD de l’OCDE* | ||

| * Les chiffres de la colonne « APD de l’OCDE » sont présentés en fonction de l’exercice en dollars canadiens afin de pouvoir comparer les rapports établis en vertu de la LRADO avec les données déclarées au CAD de l’OCDE. Dans les rapports qu’il présente au CAD de l’OCDE, le Canada déclare ses chiffres en fonction de l’année civile en dollars américains. Ils figurent dans ce tableau à titre indicatif seulement. En outre, les remboursements de prêts sont exclus du tableau afin de pouvoir établir des comparaisons entre les colonnes. La LRADO prévoit que les ministères doivent faire état de leurs décaissements bruts, tandis que le CAD de l’OCDE fait état des décaissements bruts et des décaissements nets. ** Comprend les coûts pour les réfugiés au Canada (première année) et d’autres projets. | ||||

| Ministères faisant rapport en vertu de la LRADO | ||||

| Affaires mondiales Canada | 6 970,27 | 6 954,15 | 6 846,08 | 6 846,08 |

| Ministère des Finances du Canada | 511,50 | 511,50 | 503,95 | 503,95 |

| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada** | 354,49 | - | 354,49 | 354,49 |

| Centre de recherches pour le développement international | 152,74 | 152,74 | 150,79 | 150,79 |

| Environnement et Changement climatique Canada | 17,17 | 9,46 | 15,30 | 15,30 |

| Gendarmerie royale du Canada | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |

| Agence du revenu du Canada | 7,29 | 5,25 | 7,29 | 7,29 |

| Ministère de la Défense nationale | 7,02 | - | 7,02 | 7,02 |

| Ressources naturelles Canada | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |

| Emploi et Développement social Canada – Programme du travail | 1,75 | - | 1,75 | 1,75 |

| Innovation, Science et Développement économique Canada | 0,90 | - | 0,90 | 0,90 |

| Parcs Canada | 0,83 | - | 0,83 | 0,83 |

| Agence canadienne d’inspection des aliments | 0,57 | - | 0,57 | 0,57 |

| Postes Canada – Contribution à l’Union postale universelle | 0,55 | - | 0,55 | 0,55 |

| Statistique Canada | 0,13 | - | 0,13 | 0,13 |

| Agence spatiale canadienne | 0,09 | - | 0,09 | 0,09 |

| Office de la propriété intellectuelle du Canada | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 |

| Service correctionnel du Canada | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 |

| Musée canadien de la nature | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 |

| Services de Services Publics et Approvisionnement Canada reçus sans frais | 25,07 | 11,28 | 25,07 | 25,07 |

| Total partiel – ministères faisant rapport en vertu de la LRADO | 8 066,94 | 7 660,85 | 7 931,38 | 7 931,38 |

| Pourcentage de l’aide internationale | 95 % | 98 % | 98 % | |

| Autres ministères ou sources | ||||

| Coûts pour les réfugiés au Canada (première année) – gouvernements provinciaux | 229,88 | - | - | 229,88 |

| FinDev Canada | 100,00 | - | - | 100,00 |

| Coûts imputés relatifs aux étudiants étrangers | - | - | - | - |

| Provinces, territoires et municipalités | 32,96 | - | - | 32,96 |

| Total partiel – autres ministères ou sources | 362,84 | - | - | 362,84 |

| Total | 8 429,78 | 7 660,85 | 7 931,38 | 8 199,83 |

| Pourcentage du total de l’aide internationale | 91 % | 94 % | 98 % | |

© Organisation panaméricaine de la Santé, OMS

Réponse mondiale du Canada à la COVID-19

Depuis que la pandémie a été officiellement déclarée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2020, le Canada s’est engagé à hauteur de plus de 2,7 milliards de dollars en soutien. La COVID-19 a touché tous les pays, entraînant des millions de décès dans le monde, et a eu des répercussions sociales et économiques dévastatrices. Les systèmes de santé ont été mis à rude épreuve et de nombreux pays n’ont pas été en mesure de fournir des services essentiels tels que la vaccination des enfants et l’accès à la planification familiale.

La pandémie a fait reculer les acquis du développement dans tous les secteurs et a exacerbé les inégalités, tant au sein des pays qu’entre eux. Plus d’un milliard d’enfants ont vu leur scolarité perturbée et 320 millions d’autres personnes n’ont pas eu accès à une alimentation adéquate pour la première fois.

En 2020-2021, le Canada a répondu en :

- contribuant à hauteur de 1,97 milliard de dollars en aide internationale pour gérer la pandémie de COVID-19 mondialement, incluant la réaffectation de 370 millions de dollars de financement existant pour aider nos partenaires des pays en développement à répondre aux besoins sanitaires urgents;

- dirigeant les discussions aux Nations Unies dans le cadre de l’initiative Financement du développement à l’ère de la COVID-19 et au-delà;

- travaillant avec les banques multilatérales de développement afin de fournir un niveau de financement sans précédent pour les interventions dans les situations de crise et la reprise économique dans les pays en développement. Le Groupe de la Banque mondiale à lui seul a engagé plus de 157 milliards de dollars américains d’avril 2020 à juin 2021;

- mettant un milliard de dollars de plus à la disposition du FMI pour octroyer des prêts aux pays à faible revenu;

- fournissant plus de 80 millions de dollars d’allégement temporaire du service de la dette aux pays les plus pauvres par l’entremise de l’Initiative de suspension du service de la dette convenue par le G20 et le Club de Paris.

Réponse internationale du Canada à la COVID-19 : chronologie des événements clés

Principaux engagements du Canada dans le cadre de la COVID-19

Le Canada a joué un rôle de premier plan dans la réponse à la pandémie, en organisant sa réponse autour des trois piliers suivants :

- s’attaquer aux conséquences immédiates de la COVID-19 sur la santé et apporter un soutien en matière de tests, de traitements et de vaccins;

- soutenir une reprise économique équitable en favorisant la liquidité et la stabilité financières des pays en développement;

- s’employer à aider les plus vulnérables en s’attaquant aux effets socio-économiques de la pandémie, notamment en soutenant l’aide humanitaire, l’éducation et la sécurité alimentaire.

Lutte contre la pandémie

En 2020-2021, le Canada a coprésidé le groupe de contact des ministres du Développement sur la COVID-19 et a participé au Groupe ministériel de coordination sur la COVID-19. Le Canada a agi rapidement pour faire face à la phase aiguë de la pandémie. Il s’est notamment employé à soutenir le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), une plateforme lancée par l’OMS et les partenaires de santé pour garantir un accès équitable aux interventions médicales contre la COVID-19. Le Canada a joint les rangs de la plateforme mondiale de l’Accélérateur ACT en tant que co-responsable et a coorganisé son premier événement de contributions en mai 2020.

Le Canada a été un ardent défenseur de l’accès équitable aux tests de dépistage, aux traitements et aux vaccins de la COVID-19. Le gouvernement a versé 90 millions de dollars à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et a codirigé le pilier « vaccins » (COVAX) dans le cadre de l’Accélérateur ACT pour la recherche sur les vaccins, leur développement, leur mise à l’essai et leur homologation. Le Canada a coorganisé, avec l’Union européenne et le Japon, une conférence d’annonces de dons de vaccins et de produits thérapeutiques, qui a permis de recueillir 8 milliards de dollars américains pour améliorer le dépistage et le traitement de la COVID-19, en particulier dans les pays vulnérables.

Au cours de la période 2020-2021, le Canada a engagé 940 millions de dollars dans la plateforme et a réaffecté 25 millions de dollars américains au mécanisme de garantie de marché pour l’accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 (COVAX) en préparant un mécanisme de garantie de marché lié à la pneumococcie. Cette réaffectation était incluse dans les fonds de démarrage convenus par les donateurs de GAVI pour appuyer le lancement du mécanisme COVAX en juin 2020.

La pandémie a eu un effet disproportionné sur les femmes et les filles dans les pays en développement. Depuis l’apparition du virus, la violence sexuelle et fondée sur le genre est devenue une pandémie invisible, le nombre de signalements de violence conjugale a monté en flèche partout dans le monde. En conséquence directe de la pandémie, on s’attend à voir le nombre de cas de mariage d’enfants augmenter de 10 millions au cours de la prochaine décennie. Quant à la santé maternelle et fœtale, la situation s’est aggravée à l’échelle mondiale, le nombre de décès maternels et de mortinaissances ayant augmenté.

Pour permettre aux femmes d’accéder au soutien et aux services dont elles ont besoin pendant la pandémie, le Canada a engagé plus de 9 millions de dollars pour prévenir et répondre à la violence sexuelle et fondée sur le genre, y compris les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, et pour accéder à des contraceptifs et à des services d’avortement sûrs. Compte tenu de l’impact disproportionné de la crise de la COVID-19 sur les femmes et les filles, souvent responsables des soins dans leur foyer et en première ligne, le Canada a réclamé qu’une plus grande attention soit accordée à la question de la prestation de soins rémunérée et non rémunérée.

Sauvegarder et soutenir les services de santé essentiels

Tout au long de la pandémie, les partenaires canadiens ont joué un rôle important en soutenant le secteur de la santé en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Haïti. Au total, 52,8 millions de dollars ont été engagés en 2020-2021 dans des projets visant à :

- appuyer la diffusion de renseignements scientifiques et accroître la sensibilisation du public à la COVID-19;

- renforcer les services sociaux et de santé communautaires afin de minimiser l’impact sexospécifique de la pandémie sur les systèmes de santé, les services sociaux et l’activité économique;

- soutenir le personnel de santé par une formation supplémentaire sur le dépistage, la détection et la prévention de la COVID-19;

- fournir aux travailleurs de la santé et aux bénévoles de la santé communautaire de l’équipement de protection approprié;

- améliorer l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les établissements de soins de santé et les zones de projet.

Grâce à ce soutien, plus de 48 000 travailleurs de la santé ont été formés et plus de 10 millions d’hommes et de femmes ont reçu des renseignements sur la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre et sur la réponse à celle-ci.

Gestion des tensions et stabilisation des économies

Le Canada a allégé la dette des pays les plus pauvres par l’entremise de l’Initiative de suspension du service de la dette convenue par le Club de Paris et le G20. En 2020-2021, le Canada a plaidé avec succès pour qu’un large éventail de pays soit inclus dans ces initiatives, notamment les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement.

Afin d’aider à répondre à la demande sans précédent des pays à faible revenu en matière de soutien financier, le Canada a augmenté son engagement de prêt au Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du FMI, le faisant passer de 2 milliards de dollars à 3 milliards de dollars. Le Canada est l’un des pays ayant le plus fait valoir l’importance de la libre circulation des biens et services essentiels, y compris à titre de président du Groupe d’Ottawa sur la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lequel a avalisé un plan d’action sur la COVID-19 axé sur la facilitation des échanges commerciaux et sur le commerce dans le secteur de la santé.

Aide aux plus vulnérables et renforcement de la reprise

Le Canada a attiré l’attention de la communauté internationale sur la crise de la sécurité alimentaire liée à la pandémie en jouant un rôle de premier plan dans le Groupe d’amis pour la sécurité alimentaire et la nutrition des Nations Unies, au G20 et au G7. Le Canada a investi près de 159 millions de dollars dans les programmes d’intervention en agriculture, en sécurité alimentaire et en nutrition. Le Canada a alloué 99 millions de dollars pour répondre aux conséquences sur le plan pédagogique et aux fermetures d’écoles. En février 2021, le Canada a lancé la campagne Ensemble pour l’apprentissage afin de promouvoir une éducation de qualité et l’apprentissage tout au long de la vie pour les enfants et les jeunes réfugiés, déplacés de force ou vivant dans des communautés d’accueil.

Le Canada a fourni un soutien essentiel pour répondre aux besoins humanitaires qui n’ont cessé de croître tout au long de la pandémie. Le Canada a été l’un des premiers pays à fournir un financement flexible permanent à des partenaires humanitaires comme le fonds central d’urgence (en anglais seulement) de l’OMS, ce qui a permis à l’OMS d’intensifier rapidement sa réponse initiale aux épidémies dans les régions vulnérables. Grâce au soutien du Canada et d’autres donateurs, le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) des Nations Unies et les mécanismes de financement groupés axés sur les pays ont pu allouer plus de 490 millions de dollars américains à des partenaires humanitaires dans 48 pays. Ces fonds ont permis de soutenir la réponse de première ligne au virus, en fournissant 226 millions de dollars américains aux ONG internationales et nationales, aux sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à d’autres partenaires locaux.

Point de mire sur les résultats

Le Canada a fourni un total de 90 millions de dollars à la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) pour la recherche, le développement et le déploiement de vaccins. Grâce au soutien du Canada et d’autres donateurs, la CEPI a développé le plus grand portefeuille au monde de candidats-vaccins contre la COVID-19, dont quatre ont montré une efficacité clinique dans la prévention de maladies graves et deux ont reçu des licences d’utilisation d’urgence de l’OMS. La CEPI a investi dans la « prochaine génération » de vaccins pour répondre aux nouveaux variants émergents.

Le Canada est l’un des principaux partisans du système de garantie de marché du mécanisme COVAX, qui vise à soutenir les économies à revenu faible ou moyen. En tant que défenseur du mécanisme COVAX, le Canada a permis l’expédition de plus de 37 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 à 53 économies du système de garantie de marché entre le 24 février et le 31 mars 2021. Dans le cadre du pilier diagnostic de l’Accélérateur ACT, le Canada a aidé :

- à réserver 120 millions de tests antigéniques rapides pour les pays à revenu faible ou intermédiaire;

- à acquérir plus de 32 millions de tests moléculaires et 32 millions de tests antigéniques rapides pour les pays à revenu faible ou intermédiaire;

- à former plus de 23 000 travailleurs de la santé dans près de 200 pays.

Le Canada a soutenu la réponse des pays et des organisations partenaires contre la COVID-19 de diverses manières, notamment :

- en fournissant 400 000 articles d’équipement de protection individuelle (EPI) aux centres africains de contrôle et de prévention des maladies. D’une valeur de 3 millions de dollars, cet EPI a été distribué à 27 pays membres;

- en fournissant 690 000 articles d’EPI, d’une valeur de 4,5 millions de dollars, au secrétariat de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et à six États membres de l’ANASE;

- en fournissant plus de 4,5 millions d’articles d’EPI et de fournitures médicales essentielles dans 23 pays d’Amérique latine et des Caraïbes grâce à un soutien de 7,5 millions de dollars à l’Organisation panaméricaine de la Santé;

- avec une subvention de 5 millions de dollars du Programme canadien de réduction de la menace liée aux armes de destruction massive à l’Agence internationale de l’énergie atomique pour fournir 27 trousses de diagnostic de COVID-19 à 25 pays partenaires;

- en aidant à acquérir des articles d’EPI et d’autres fournitures essentielles pour l’Institut Pasteur du Laos et en équipant entièrement 20 laboratoires de diagnostic mobiles pour le National Health Laboratory Service (NHLS) en Afrique du Sud.

Initiatives clés sous les projecteurs

Bangladesh, 2021 - Transport de fournitures humanitaires et médicales Covax.

© UNICEF / Chakma

Acheminer des fournitures aux personnes dans le besoin

En mai 2020, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a lancé un appel à l’aide pour le transport de fournitures médicales et humanitaires dont le besoin est urgent dans le monde entier. Répondant à l’appel en juillet 2020, les Forces armées canadiennes ont transporté et livré 82 500 kg de fournitures humanitaires et médicales liées à la COVID-19 à divers pays d’Amérique latine et des Caraïbes au nom du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’OMS. Le Canada est l’un des trois seuls pays à avoir répondu à la demande d’aide mondiale des Nations Unies.

Initiative Financement du développement à l’ère de la COVID-19 et au-delà

Dans le cadre de l’initiative Financement du développement à l’ère de la COVID-19 et au-delà, le Canada a mené des discussions, aux côtés de la Jamaïque et des Nations Unies, pour promouvoir une reprise économique inclusive et durable. Lancée en mai 2020, cette initiative a permis de déterminer plus de 250 options politiques concrètes pour aider à guider les efforts de relance économique mondiale. À ce jour, le Canada a coorganisé trois réunions de chefs d’État et de gouvernement afin de galvaniser une action conjointe en faveur des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement.

Répondre aux besoins locaux

Présent dans plus de 130 pays, le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) a des liens étroits avec les organisations de la société civile locales. Lorsque la pandémie a commencé, cela a permis au Canada de répondre rapidement aux demandes d’aide des partenaires locaux et de réorienter le financement pour se concentrer sur la COVID-19. En 2020-2021, un total de 315 projets du FCIL ont soutenu des organisations locales dans 114 pays pour se préparer à la pandémie, y répondre ou s’en remettre.

Lutter contre la désinformation concernant la pandémie

Les partenaires médiatiques canadiens ont travaillé avec l’organisation Journalistes pour les droits humains pour lutter contre la désinformation concernant la pandémie de COVID-19 dans 12 pays d’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Le Canada s’est aussi associé à BBC Media Action dans quatre pays d’Asie et d’Afrique subsaharienne pour traiter des effets primaires et secondaires de la COVID-19 dans les collectivités locales. Les deux projets ont nécessité la collaboration avec des organisations médiatiques locales, fiables et influentes et ont produit les résultats suivants :

- former et encadrer 300 journalistes;

- produire plus de 1 200 reportages locaux scientifiquement rigoureux;

- produire des émissions de radio et de télévision détaillant les impacts de la pandémie sur les groupes marginalisés et vulnérables avec un accent particulier sur les femmes et les filles;

- mettre à jour et partager des rapports avec les acteurs et organisations humanitaires.

Fournir des outils aux administrateurs fiscaux pendant la pandémie de COVID-19

Grâce à la Plateforme de partage des connaissances pour les administrations fiscales (KSPTA), un réseau mondial de fonctionnaires fiscaux de plus de 200 juridictions et 25 organisations internationales et régionales participent au partage d’informations et à l’utilisation des outils hébergés sur la plateforme. En 2020-2021, la KSPTA a permis de fournir aux fonctionnaires fiscaux des renseignements sur les initiatives d’urgence, la continuité des activités et les plans de reprise en réponse à la pandémie.

Protéger les plus vulnérables

En réponse à la pandémie, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a fourni un financement à l’Organisation internationale pour les migrations afin de fournir des services médicaux liés à la COVID-19 avant le départ à tous les réfugiés qui se réinstallent au Canada. Il s’agissait notamment de tests, de services d’isolement, de contrôles sanitaires avant l’embarquement et de vaccination, le cas échéant.

Étudier les répercussions à long terme de la pandémie

En 2020-2021, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada a investi près de 55 millions de dollars dans la programmation liée à la COVID-19 dans plus de 65 pays. Ces investissements ont porté sur des priorités allant de la protection de la santé des personnes marginalisées au soutien des mesures d’adaptation dans le domaine de l’éducation, plus particulièrement en matière d’égalité entre les genres et d’inclusion. Plus de 60 projets de recherche soutenus par le CRDI étudient l’impact de la pandémie et élaborent et mettent à l’essai des interventions efficaces.

Soutenir les services de police pendant la pandémie de COVID-19

Au début de la pandémie, en mars 2020, les responsables de l’Arrangement sur la police civile au Canada ont pris la difficile décision de rapatrier un grand nombre de ses policiers des opérations de paix à l’étranger. Toutefois, aucune mission n’a été complètement fermée car le Programme d’opérations policières internationales de paix et de maintien de la paix (PIP) de la GRC a poursuivi ses activités avec un nombre de déploiements réduit ou de façon virtuelle. Les agents déployés pendant la pandémie ont bénéficié d’un dépistage médical renforcé, d’une formation propre à la COVID-19, d’un soutien en mission et de fournitures d’EPI.

Soutenir la réponse des partenaires de la société civile à la COVID-19

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les organisations de la société civile (OSC) canadiennes ont été au premier plan de la réponse mondiale du Canada. Les partenaires ont adapté leurs activités pour fournir des programmes d’aide internationale à distance et ont renforcé la collaboration avec les partenaires locaux. Le Canada a simplifié les processus pour la modification des projets, le renflouement budgétaire des projets et l’ajout de projets axés sur la COVID-19. En 2020-2021, le Canada a accordé près de 166 millions de dollars en financement de l’aide internationale liée à la COVID-19 à plus de 60 OSC canadiennes partenaires. Ce financement a été utilisé pour adapter ou mettre en œuvre près de 100 projets dans différents secteurs afin de relever les défis posés par la pandémie. Les partenaires canadiens ont pu :

- soutenir les systèmes de santé pour prévenir la propagation de l’infection et atténuer les effets de la pandémie;

- fournir un soutien à l’éducation, y compris l’enseignement à distance, la formation des enseignants, la protection des enfants et le soutien psychosocial;

- travailler pour prévenir la violence sexuelle et fondée sur le genre;

- soutenir un retour en toute sécurité à l’école;

- combattre la désinformation liée à la COVID-19.

Le soutien du Canada à l’initiative novatrice ENRICH (renforcement des services de nutrition et d’amélioration de la santé maternelle et infantile en Afrique et en Asie) de Vision Mondiale Canada a donné des résultats importants en 2020-2021. Ces résultats comprennent :

- plus de 6 000 travailleurs de la santé et bénévoles ont été formés à la prévention et à la gestion des cas de COVID-19 au Bangladesh, au Kenya, au Myanmar et en Tanzanie.

- 13 établissements ont été équipés d’un matériel de communication de télésanté et connectés aux services de télémédecine.

- près de 4,9 millions de personnes ont été touchées par des annonces radio sur la violence sexuelle et fondée sur le genre et la prévention de la COVID-19.

- plus de 4,5 millions de personnes ont reçu des renseignements sur la promotion de la santé et la sensibilisation à la COVID-19.

Le Canada a soutenu les activités de réponse à la COVID-19 du Primate’s World Relief and Development Fund (PWRDF) au Burundi, au Mozambique, au Rwanda et en Tanzanie. En collaboration avec quatre partenaires locaux, le PWRDF s’est concentré sur des mesures énergiques visant à interrompre la transmission de la COVID-19, à reconnaître et isoler les cas, à rechercher les personnes qui ont été en contact avec les personnes infectées, ainsi qu’à maintenir les services de santé maternelle, néonatale et infantile. De plus, 2,5 millions de personnes ont eu accès aux services de santé et plus de 75 établissements de santé ont reçu des équipements de protection individuelle, des fournitures médicales et des formations pour leurs employés.

Répondre au déficit de financement mondial

Les institutions financières internationales aident à faire face à un déficit de financement annuel pour atteindre les ODD et promouvoir une relance verte. Les Nations Unies estiment que cet écart pourrait atteindre 3,7 billions de dollars américains par an. Pour y remédier, le FMI a soutenu 90 pays avec plus de 170 milliards de dollars américains d’aide financière depuis le début de la crise de la COVID-19. Le Canada a fourni plus de 1,4 milliard de dollars aux banques multilatérales de développement en 2020-2021. Cette somme inclut le versement de plus de 423 millions de dollars à l’Association internationale de développement de la Banque mondiale, qui a utilisé le financement pour offrir une intervention rapide, ciblée et agile en réponse à la pandémie dans les pays à faible revenu.

En savoir plus sur ce thème

Évaluations

Autres

- Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19

- COVAX

- CEPI (en anglais seulement)

- L’aide humanitaire continue du Canada en réponse à la pandémie de COVID-19

- Le soutien au transport aérien que les Forces armées canadiennes apportaient aux Nations Unies dans le contexte de la COVID-19 prend fin

Histoires de changement

Promouvoir la santé dans les rues de Buenos Aires

Le Canada a aidé les sans-abris de Buenos Aires, en Argentine, à avoir accès aux services de santé de base et à des services de santé mentale.

Utiliser le pouvoir de la radio pour lutter contre la COVID-19 en Afrique subsaharienne

Du financement canadien permet à des stations de radio en Afrique subsaharienne de sensibiliser le public à la COVID-19.

Travailler sur le terrain pour combattre la COVID-19 au Bangladesh

Au Bangladesh, des travailleurs de la santé ont distribués des masques et communiqués des messages vitaux sur la prévention de la COVID-19.

Le Canada dans le monde : l’aide internationale en action

Programme 2030 et ODD

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est un cadre général de mesures qui comprend 17 ODD indivisibles et interdépendants, leurs cibles et leurs indicateurs. Ces objectifs s’efforcent d’équilibrer les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable.

Pendant la pandémie de COVID-19, les États membres des Nations Unies, dont le Canada, ont réaffirmé leur engagement à l’égard du Programme 2030 comme plan détaillé de relance. Ils ont réaffirmé l’objectif d’atteindre les ODD pour construire des sociétés plus durables, pacifiques, justes, équitables, inclusives et résilientes, ainsi que pour lutter contre les inégalités qui ont été exacerbées par la pandémie.

En 2021, le Canada a publié une stratégie nationale pour guider ses efforts de mise en œuvre du Programme 2030. Le Canada s’est engagé à adopter une approche pangouvernementale faisant appel à l’ensemble de la société pour mettre en œuvre le Programme 2030 au pays et à l’étranger. Affaires mondiales Canada a élaboré une stratégie ministérielle visant à promouvoir une plus grande uniformité et une plus grande efficacité pour soutenir la réalisation du Programme 2030 à l’échelle internationale.

Initiatives clés sous les projecteurs

Poursuivre notre engagement en faveur de la réalisation des ODD à l’échelle mondiale

Le Canada s’engage aux niveaux bilatéral et multilatéral à promouvoir le Programme 2030 et à y contribuer. Ces efforts internationaux reconnaissent l’importance de travailler avec les gouvernements, les peuples autochtones, la société civile, le secteur privé, les communautés universitaires, sans but lucratif et bénévoles, et d’autres intervenants.

En février 2021, le Canada a publié la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l’avant ensemble. Le document vise à favoriser un environnement propice à la participation de l’ensemble de la société à la mise en œuvre du Programme 2030 et à l’avancement des ODD au Canada et à l’étranger. La stratégie s’appuie sur les 30 actions et les cinq principes fondamentaux énoncés dans Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030, et expose la manière dont le gouvernement contribuera à faire avancer la stratégie.

Pour suivre les progrès du Programme 2030 et des ODD, le Canada a mis en place un Cadre d’indicateurs canadiens pour compléter le Cadre d’indicateurs mondiaux. Il jette les bases pour que le Canada puisse suivre et rendre compte de ses progrès dans la réalisation des ODD au pays. Les données sont accessibles au public sur le site Web du Carrefour de données liées aux ODD de Statistique Canada.

Mise en œuvre du programme 2030

En 2020-2021, le Programme de financement des objectifs de développement durable, qui soutient la stratégie nationale du Programme 2030 du Canada, a permis de soutenir des projets qui contribuent à :

- sensibiliser le public aux ODD;

- faciliter l’amélioration des résultats sociaux, économiques et environnementaux pour les Canadiens;

- faire progresser la mise en œuvre par le Canada du Programme 2030 des Nations Unies en général.

Sur le plan international, la politique étrangère féministe, la Politique d’aide internationale féministe, l’approche inclusive du commerce et le Plan d’action national du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité soutiennent la réalisation du Programme 2030. L’accent mis par le Canada sur le soutien aux plus pauvres et aux plus vulnérables et le fait qu’il place l’égalité entre les sexes au cœur de son approche sont conformes à l’engagement du Programme 2030 de ne laisser personne pour compte.

Surveiller et évaluer le progrès

Statistique Canada copréside le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable qui a élaboré et met en œuvre le cadre d’indicateurs mondiaux pour le Programme 2030. Au cours de la période 2020-2021, le groupe a échangé des expériences et des bonnes pratiques en matière de suivi des ODD, en examinant les évolutions méthodologiques et en développant un axe de travail sur la désagrégation des données. Statistique Canada a préparé et présenté un rapport sur la COVID-19 et les indicateurs des ODD pour la Commission statistique des Nations Unies, qui a examiné les effets de la pandémie sur les progrès accomplis dans la réalisation du Programme 2030.

Se rapprocher de la réalisation des ODD

En juillet 2020, le Canada a participé au Forum politique de haut niveau sur le développement durable des Nations Unies, la première grande conférence des Nations Unies à se réunir virtuellement pendant la pandémie de COVID-19. Les ministres canadiens du Développement international et de la Famille, des Enfants et du Développement social ont présenté une déclaration nationale conjointe par vidéo préenregistrée. La délégation canadienne comprenait des fonctionnaires de ministères fédéraux ainsi que des intervenants non gouvernementaux, dont des représentants autochtones et des jeunes.

En 2021, Affaires mondiales Canada a lancé une stratégie ministérielle pour la mise en œuvre du Programme 2030. L’objectif consistait à appliquer une optique de développement durable à l’ensemble des efforts d’engagement international du Canada afin d’accélérer les progrès vers la réalisation des ODD au cours de la Décennie d’action.

Objectifs de développement durable

Pas de pauvreté

Faim « zéro »

Bonne santé et bien-être

Éducation de qualité

Égalité entre les sexes

Eau propre et assainissement

Énergie propre et d’un coût abordable

Travail décent et croissance économique

Industrie, innovation et infrastructure

Inégalités réduites

Villes et communautés durables

Consommation et production responsables

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Vie aquatique

Vie terrestre

Paix, justice et institutions efficaces

Partenariats pour la réalisation des objectifs

En savoir plus sur ce thème

- Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l’avant ensemble

- Plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme 2030

- Examen national volontaire du Canada

- Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030

- Objectifs de développement durable des Nations Unies

© Institute for Studies of Society, Economy and Environment (iSEE)

Égalité des genres et renforcement du pouvoir des femmes et des filles

Objectifs de développement durable

Faim « zéro »

Inégalités réduites

Paix, justice et institutions efficaces

L’inégalité entre les sexes reste omniprésente dans de nombreuses régions du monde et se traduit par des discriminations, des violences et une marginalisation socio-économique. Cela empêche les femmes, les filles et les personnes de divers genres d’être des acteurs et des agents de changement influents dans leur propre vie et dans leur communauté.

Dans tous les domaines de notre travail, près de 93 % des investissements bilatéraux d’aide au développement international du Canada ont ciblé ou intégré l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles.

La pandémie a encore plus freiné les progrès et exacerbé les inégalités entre les sexes. Les fermetures d’écoles, le stress économique, les interruptions de services, les grossesses précoces et non désirées et le décès de parents font courir un risque accru aux filles les plus vulnérables. Selon l’UNICEF, cela pourrait entraîner 10 millions de mariages d’enfants supplémentaires au cours de la prochaine décennie. Alors que l’impact de la pandémie de COVID-19 continue de se faire sentir, le Forum économique mondial estime (en anglais seulement) que le temps nécessaire pour atteindre l’égalité entre les sexes dans le monde a augmenté d’une génération, passant de 99,5 ans à 135,6 ans.

Essentiellement, la Politique d’aide internationale féministe du Canada adopte une approche intersectorielle qui fait progresser l’égalité des genres, ce qui renforce le pouvoir des femmes et des filles, afin que tous, quels que soient leur sexe, leur identité de genre ou leur expression sexuelle, puissent jouir des mêmes possibilités. Grâce à cette politique, le Canada vise à éliminer les obstacles à la réalisation de l’égalité des genres :

- en luttant contre la violence sexuelle et fondée sur le genre et les pratiques néfastes telles que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, ainsi que les mutilations génitales des femmes et l’excision;

- en soutenant et en renforçant les organisations et mouvements de défense des droits des femmes qui jouent un rôle important pour défendre les droits des femmes, l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles;

- en appuyant l’élaboration de politiques et la mise en œuvre de programmes visant l’égalité des genres, qui se fondent sur des données probantes.

Engagements clés

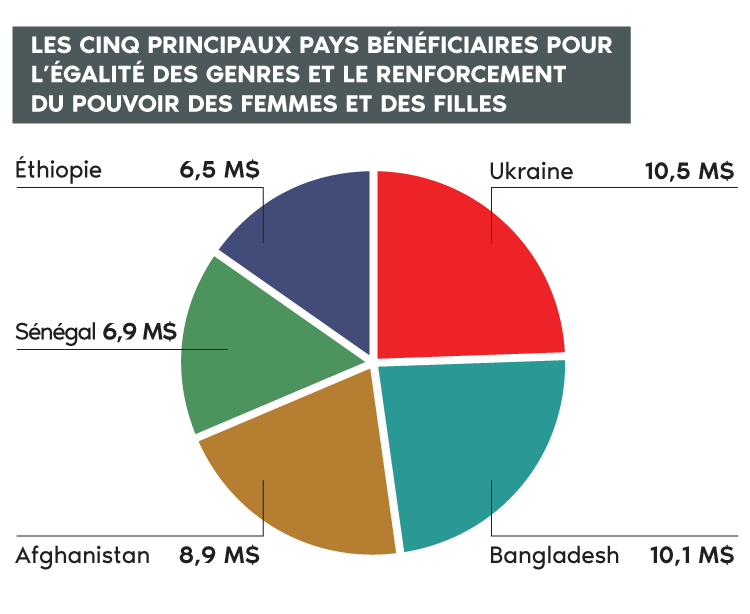

En 2020-2021, le gouvernement du Canada a investi 377 millions de dollars dans l’aide internationale pour faire progresser l’égalité des genres et soutenir l’autonomisation des femmes et des filles, dont 375 millions de dollars sous la forme d’aide publique au développement (APD). Ces investissements comprennent les engagements suivants :

- 150 millions de dollars sur 5 ans au programme Voix et leadership des femmes pour soutenir les organisations locales de femmes qui font progresser les droits des femmes et l’égalité entre les sexes.

- un total de 300 millions de dollars pendant les 15 années de l’initiative du Fonds Égalité, pour renforcer les organisations et les mouvements de femmes dans les pays en développement par un partenariat unique en son genre entre l’État, le milieu philanthropique, le secteur privé et la société civile.

- 95 millions de dollars en 2020-2021, dont 33 millions de dollars pour le financement de la réponse à la COVID-19, pour éliminer la violence sexuelle et fondée sur le genre, y compris les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, ainsi que les mutilations génitales des femmes et l’excision, faisant partie de l’engagement du Canada d’atteindre 700 millions de dollars par an d’ici 2023-2024 pour la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes.

Point de mire sur les résultats

Version texte

| Pays | Total |

|---|---|

| 1 - Ukraine | 10,5 M$ |

| 2 - Bangladesh | 10,1 M$ |

| 3 - Afghanistan | 8,9 M$ |

| 4 - Sénégal | 6,9 M$ |

| 5 - Éthiopie | 6,5 M$ |

En 2020-2021, le Canada, de concert avec d’autres partenaires multilatéraux et mondiaux, a contribué à l’atteinte des résultats suivantsNote de bas de page 1Note de bas de page 2 :

- près de 35 millions de personnes ont bénéficié de projets visant à prévenir, à répondre et à combattre la violence sexuelle et fondée sur le genre, dont le mariage d’enfants, le mariage précoce, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, et à y mettre fin, et l’atteinte de 18 millions de personnes supplémentaires grâce au soutien à long terme du Canada aux partenaires multilatéraux et mondiauxNote de bas de page 3.

- permettre à plus de 1 900 organisations et réseaux de femmes qui font la promotion des droits des femmes et de l’égalité des genres à étendre leurs activités et à renforcer leurs capacités, et l’atteinte de 3 350 organisations et réseaux de femmes supplémentaires grâce au soutien à long terme du Canada aux partenaires multilatéraux et mondiauxNote de bas de page 3.

- débourser 248 millions de dollars au profit des organisations et des mouvements de défense des droits des femmes. Cette somme comprend les derniers 195 millions de dollars d’une contribution de 300 millions de dollars au Fonds Égalité, un investissement sur 15 ans qui générera un financement durable et fournira pendant plusieurs années des subventions aux organisations et aux mouvements de défense des droits des femmes.

Initiatives clés sous les projecteurs

Participer à des initiatives mondiales visant à éliminer la violence sexuelle et fondée sur le genre

En 2020-2021, le Canada et ses partenaires ont fait d’importants progrès pour améliorer les interventions ainsi que la prévention en matière de violence sexuelle et fondée sur le genre. Le Canada a fourni un financement supplémentaire de 12 millions de dollars à l’intervention d’urgence du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (en anglais seulement). Ce financement a permis à la société civile de première ligne et aux organisations de défense des droits des femmes de répondre aux besoins urgents des femmes et des filles. Les principaux résultats sont les suivants :

- les bénéficiaires qui ont reçu le soutien du fonds ont atteint plus de 31 millions de personnes.

- plus de 240 000 femmes et filles ont bénéficié directement d’un soutien qui a conduit à des changements transformateurs dans leur vie.

- plus de 26 500 femmes et filles survivantes de la violence ont bénéficié de services.

Le Canada a également aidé le programme mondial FNUAP-UNICEF contre le mariage d’enfants à adapter sa programmation à la situation de la COVID-19 grâce à des solutions numériques dans 12 pays d’Asie et d’Afrique pour obtenir des résultats, notamment :

- plus de 4 millions d’adolescentes ont participé à des interventions portant sur les compétences de vie et l’éducation sexuelle complète.

- 160 000 adolescentes ont reçu un soutien pour s’inscrire ou rester à l’école.

- plus de 6 millions de garçons et d’hommes ont reçu des messages sur la masculinité et les normes de genre néfastes.

Grâce à un soutien institutionnel à long terme aux organisations des Nations Unies, le Canada contribue à la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Entre autres :

- plus de 1,7 million de filles ont bénéficié de services de prévention ou de protection soutenus par le FNUAP et de soins liés aux mariages d’enfants, aux mariages précoces et aux mariages forcés.

- du soutien et des services directs ont été fournis à plus de 7 800 filles et 6 800 garçons de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Niger et du Mali, en mettant l’accent sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle et fondée sur le genre et sur le maintien des filles à l’école.

- le soutien à plus de 5 300 organisations communautaires pour lutter à la fois contre la pandémie et ses effets « cachés » : la violence domestique, les violations des droits de la personne, le racisme, la xénophobie, la stigmatisation et les autres formes de discrimination.

- sauver plus de 350 000 filles de la mutilation génitale des femmes et de l’excision et fournir des services essentiels à plus de 930 000 survivantes de la violence sexuelle et fondée sur le genre.

- contribuer au financement de la campagne Apprendre en toute sécurité (en anglais seulement), afin qu’un expert technique en égalité entre les sexes puisse intégrer l’égalité entre les sexes, la diversité et l’inclusion dans le travail de la campagne.

Soutenir les organisations et les mouvements de défense des droits des femmes

Le programme Voix et leadership des femmes

Le programme Voix et leadership des femmes a changé la donne dans la manière dont le Canada soutient et renforce les organisations locales de défense des droits des femmes. En 2020-2021, le Canada a fourni à plus de 800 organisations de défense des droits des femmes dans 31 pays un financement direct ou une aide au renforcement des capacités. Dans l’ensemble, le programme a touché plus de 700 000 bénéficiaires directs par l’entremise de ses activités et de ses services et 24 millions de bénéficiaires indirects par l’entremise des médias et des actions de sensibilisation.

En 2020-2021, le Canada a commencé à utiliser un cadre d’évaluation féministe pour le programme. Le processus a inclus tous les intervenants concernés pour définir et prioriser les questions d’évaluation, l’approche de la collecte des données et l’échantillonnage des études de cas à inclure.

Fonds Égalité

En 2020-2021, le Fonds Égalité a accordé de modestes subventions à 93 organisations et mouvements de femmes en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe de l’Est. La contribution de 300 millions de dollars du Canada au fonds continue de mobiliser et de générer des fonds provenant de divers secteurs pour soutenir l’octroi de subventions aux organisations de défense des droits des femmes et aux mouvements féministes.

Le Forum Génération Égalité

En 2020, le Canada est devenu le codirigeant de la Coalition d’action multipartite sur les mouvements et le leadership féministes du Forum Génération Égalité. Lors du premier Forum Génération Égalité virtuel, en mars 2021, le Canada a participé à un appel à l’action visant à établir une Alliance mondiale multipartite pour des mouvements féministes durables. L’objectif de l’Alliance consiste à maintenir, à accroître et à améliorer le soutien financier et politique aux organisations de défense des droits des femmes dans le monde.

Renforcer la base factuelle pour faire progresser l’égalité entre les genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles

Dans le cadre de l’initiative Égalité des genres et renforcement du pouvoir des femmes et des filles au Moyen-Orient, le Canada a contribué à l’élaboration d’un nouvel outil de collecte de données pour évaluer le renforcement du pouvoir des femmes. Intégrant des éléments féministes de participation, d’inclusivité, d’intersectionnalité et d’autonomisation, l’outil de mesure du renforcement du pouvoir vise à garantir que les voix des femmes sont au centre de l’évaluation.

En savoir plus sur ce thème

Politique d’aide internationale féministe

Évaluations

Autres

Histoires de changement

Lutte contre la discrimination et la violence envers les femmes et les personnes handicapées en Haïti

Le Canada a aidé à contrer la violence qui cible les femmes et les personnes handicapées en Haïti.

Renforcement des droits des femmes au Sénégal

Le projet « Quand elle dirige, tout le monde réussit » promouvoit les femmes et les filles en tant qu’agentes de changement au Sénégal.

Relancer le CNP-EGAL en tant que plateforme de discussion et de défense des intérêts en Tunisie

Le Canada aide à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la gestion des affaires locales en Tunisie.

© ASOPARUPA

Santé mondiale et nutrition

Objectifs de développement durable

Faim « zéro »

Bonne santé et bien-être

Égalité entre les sexes

La COVID-19 a perturbé les services de santé essentiels dans la plupart des pays du monde, et les groupes vulnérables et marginalisés ont été les plus durement touchés. Nombre d’entre eux n’ont pas pu accéder aux traitements contre des maladies telles que la tuberculose, le VIH et les hépatites B et C. Ils ont connu des perturbations dans le dépistage du cancer, la planification familiale et la contraception, ainsi qu’une augmentation de la malnutrition et des problèmes de santé mentale.

De nombreuses personnes, en particulier des femmes et des adolescentes, ont été plus réticentes à rechercher les soins nécessaires en raison des mesures de confinement, du manque de ressources financières et de la peur de l’infection. En conséquence, moins de personnes se rendent dans les cliniques pour bénéficier de services de santé tels que la planification familiale, la santé sexuelle et l’accouchement, en particulier les femmes et les filles, qui sont déjà confrontées à des obstacles en matière de soins de santé.

Engagements clés

L’engagement de dix ans du Canada en faveur de la santé et des droits dans le monde (2020-2030) verra son financement augmenter pour atteindre une moyenne de 1,4 milliard de dollars par an d’ici 2023, afin de soutenir la santé des femmes, des enfants et des adolescents dans le monde. La moitié de cet investissement annuel soutiendra directement la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes ainsi que la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants (SMNE).

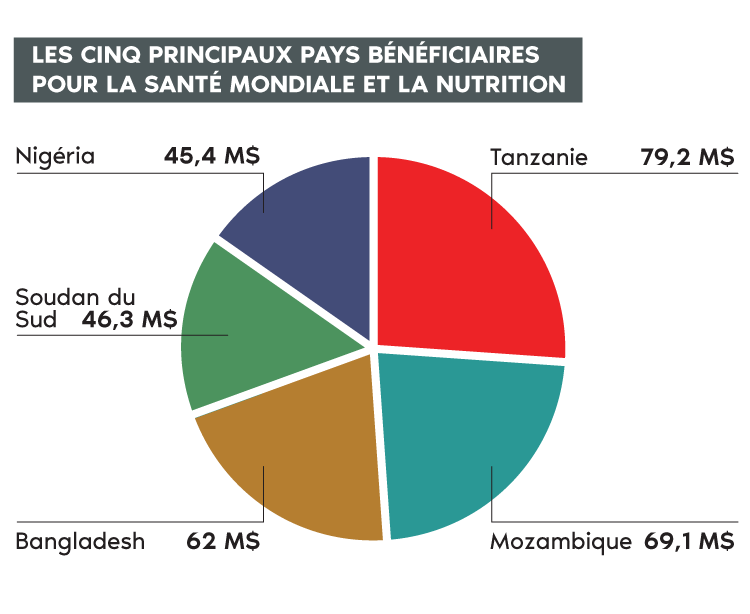

En 2020-2021, le Canada a investi 2,23 milliards de dollars dans l’aide internationale consacrée à la santé mondiale et à la nutrition, dont 2,21 milliards en aide publique au développement.

Point de mire sur les résultats

En 2020-2021, les partenaires du Canada ont fourni directement des services de santé et de nutrition à plus de 10 millions de personnes. Le Canada a fourni de l’aide à près de 5 000 établissements de soins de santé et a soutenu la formation de plus de 140 000 travailleurs de la santé.

Version texte

| Pays | Total |

|---|---|

| 1 - Tanzanie | 79,2 M$ |

| 2 - Mozambique | 69,1 M$ |

| 3 - Bangladesh | 62,0 M$ |

| 4 - Soudan du Sud | 46,3 M$ |

| 5 - Nigéria | 45,4 M$ |

L’aide du Canada, ainsi que celle d’autres partenaires multilatéraux et mondiaux, a contribué à l’atteinte des résultats supplémentaires suivantsNote de bas de page 1Note de bas de page 2 :

Santé sexuelle et reproductive et droits connexes

- plus de 76 000 femmes ont bénéficié d’avortements sûrs et de soins post-avortement dans 17 pays grâce à 14 projets;

- plus de 2,3 millions de femmes et 85 000 hommes ont bénéficié de services de planification familiale dans 28 pays grâce à 24 projets;

- près de 9,5 millions de grossesses non désirées ont pu être évitées, notamment en pratiquant plus de 2,6 millions avortements. Cela a permis de sauver la vie de plus de 25 000 femmes et 150 000 enfants.

Nutrition

- près de 333 000 enfants ont bénéficié de services de suivi et de promotion de la croissance grâce à sept projets dans cinq pays;

- plus de 785 000 adultes ont reçu des conseils en matière de nutrition dans 15 pays, dans le cadre de 15 projets;

- plus de 98 millions d’enfants ont reçu deux doses annuelles de vitamine A, prévenant le décès de plus de 78 000 enfants et évitant plus de 425 000 cas de retard de croissance.

Services de santé

- plus de 1,1 million de femmes ont reçu des soins prénatals;

- plus de 580 000 femmes ont eu des accouchements plus sûrs;

- plus de 490 000 femmes ont reçu des soins postnatals dans 17 pays grâce à 19 projets.

Initiatives clés sous les projecteurs

La santé a été au premier plan des préoccupations des citoyens tout au long de la période 2020-2021. Tout en aidant ses partenaires à réagir à la pandémie, le Canada a continué à fournir un soutien pour faire face à d’autres problèmes de santé critiques pendant cette période difficile.

Fournir des services de santé essentiels dans une période difficile

Le partenariat public-privé Naître à terme vise à réduire la mortalité infantile en Éthiopie, au Bangladesh et au Mali. En travaillant à la fois sur l’offre et la demande de services de santé et en mettant particulièrement l’accent sur les adolescentes, on a constaté entre 2016 et 2021 une augmentation significative du pourcentage de femmes ayant accouché dans un établissement de santé dans chacun des trois pays. L’amélioration de l’attitude des travailleurs de la santé et une meilleure connaissance des services ont joué un rôle important dans la décision des femmes d’accéder aux soins de santé.

Grâce à l’initiative ENRICH (renforcement des services de nutrition et d’amélioration de la santé maternelle et infantile en Afrique et en Asie), le Canada a continué à étendre la couverture universelle de services de santé essentiels, incluant des services de santé sexuelle et reproductive, l’équipement d’installations sanitaires fixes et la formation de travailleurs de la santé communautaire et d’autres travailleurs de la santé.

Par exemple, le projet a permis de former plus de 2 000 travailleurs de la santé et près de 4 000 travailleurs de la santé communautaire à la prestation de services de santé sexuelle et de nutrition adaptés au genre.

Le projet Uzazi Uzima a permis de réduire la mortalité maternelle et néonatale en Tanzanie en levant les obstacles auxquels sont confrontées les femmes pour accéder aux soins de santé dont elles ont besoin. En 2020-2021, le projet a permis d’offrir à plus de 16 000 clients des services complets de planification familiale de qualité et à plus de 25 000 clients des services intégrés. Grâce à cette approche intégrée, on estime que le projet a permis d’éviter 36 décès maternels, 446 décès d’enfants et plus de 5 000 avortements à risque.

Aborder l’égalité des genres et l’équité en matière de santé

En 2020-2021, le projet Interventions stratégiques pour stimuler la santé et les droits sexuels et reproductifs d’Inter Pares au Bangladesh, au Salvador et aux Philippines a fourni gratuitement des conseils, des services de soins de santé reproductive, des fournitures de planification familiale et un suivi, dans des cliniques et des cliniques mobiles. À titre d’exemple, aux Philippines, l’ONG Likhaan a permis à plus de 6 700 femmes et filles victimes de la pauvreté et de la stigmatisation d’accéder gratuitement à des services de santé sexuelle et de planification familiale fondés sur les droits. Au Bangladesh, l’ONG Nijera Kori a mis à la disposition de 7 500 femmes et jeunes filles une ligne d’assistance téléphonique qui a facilité l’accès à des services de santé sexuelle et familiale, les aidant à prendre des décisions éclairées pendant les mesures de confinement de la COVID-19.

Plaider en faveur de services de santé fondés sur les droits

En 2020-2021, le projet Protéger l’accès à des services d’avortement et de contraception sécuritaires a tiré parti des possibilités de dialogue au niveau des districts ainsi qu’aux niveaux régional et national pour plaider en faveur de services d’avortement sécuritaires pour les femmes. Par exemple, des ateliers organisés au Népal avec des responsables gouvernementaux ont sensibilisé les décideurs à la nécessité de réduire les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à l’avortement sécuritaire et aux services de santé sexuelle pendant la pandémie.

En savoir plus sur ce thème

Politique d’aide internationale féministe

Évaluations

Histoires de changement

Mise en place d’un « guichet unique » pour les victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre au Soudan du Sud

Les survivants de la violence sexuelle et fondée sur le genre, au Soudan du Sud, ont maintenant un centre de protection familiale. C’est là qu’ils ont accès à une gamme de services sous un même toit.

Les pères contribuent à augmenter l’apport de vitamine A en Tanzanie

Avec notre aide, les hommes en Tanzanie s’impliquent dans le programme de supplémentation en vitamine A.

Fournir de la formation sur le pouvoir du zinc pour sauver la vie des enfants au Bangladesh

Les messages sur la diarrhée, l’hygiène et la nutrition ne suffisaient pas. Le zinc était la solution.

© UNHCR / Shawkat Alharfosh

Éducation

Objectifs de développement durable

Éducation de qualité

Égalité entre les sexes

Malgré les progrès récents, les obstacles à l’accès à l’éducation persistent. Ceux-ci sont profondément ancrés dans les dynamiques de pouvoir et les inégalités sociales – des obstacles qui ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19. La Politique d’aide internationale féministe engage le Canada à soutenir l’accès à une éducation de qualité pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, en mettant l’accent sur les femmes et les filles.

Les investissements du Canada dans l’éducation aident les enfants et les jeunes, en particulier les filles et les femmes, à accéder à une éducation sûre, novatrice, de qualité et tenant compte des différences entre les sexes. En définitive, le Canada vise à améliorer les résultats d’apprentissage des filles et des garçons et à accroître l’employabilité des jeunes, des femmes et des hommes, en particulier des personnes les plus pauvres, les plus marginalisées et les plus vulnérables. Il s’agit notamment des personnes vivant dans des situations de crise, de fragilité, de conflit et dans des contextes humanitaires.

Les lacunes dans les connaissances, l’accès limité aux données probantes et la faiblesse des systèmes de soutien aux innovations sont à l’origine des inégalités dans les systèmes éducatifs de nombreuses régions du monde. La formation insuffisante des enseignants, le manque d’équité entre les sexes, l’accès variable aux possibilités d’apprentissage et l’absence de données pour éclairer la planification sont autant d’obstacles à la réalisation de l’ODD 4 – Éducation de qualité et possibilités d’apprentissage continu pour tous.

Les crises, les conflits et la fragilité exacerbent les inégalités existantes en matière d’accès à une éducation et à une formation professionnelle de qualité pour les filles et les femmes, en particulier celles qui sont handicapées. La pandémie a empêché de nombreux enfants d’aller à l’école et de recevoir l’éducation qu’ils méritent. On estime qu’en raison de la pandémie, de 11,2 millions à plus de 20 millions de filles et de jeunes femmes risquent d’abandonner l’école l’année prochaine. Beaucoup d’entre elles n’y reviendront jamais et, par conséquent, seront plus exposées au risque de mariage précoce et de grossesse adolescente.

En 2020-2021, le Canada s’est concentré sur la prise en compte des impacts éducatifs de la COVID-19 et sur la garantie d’un accès continu à l’éducation. Notre réponse rapide pour atténuer les effets de la pandémie sur l’éducation repose sur trois piliers :

- l’apprentissage continu;

- un retour équitable, sain et sécuritaire à l’école;

- l’intensification de la lutte contre les obstacles systémiques à l’éducation.

Engagements clés

En 2020-2021, le Canada a investi 452 millions de dollars dans l’aide internationale au titre de l’éducation, dont 451 millions de dollars sous la forme d’aide publique au développement (APD).

Le Canada s’est engagé à allouer 10 % de son budget bilatéral d’aide au développement international à l’éducation de base. Au début de 2021, le Canada a lancé Ensemble pour l’apprentissage, une campagne internationale visant à garantir que tous les enfants et les jeunes réfugiés, déplacés de force et issus de collectivités d’accueil puissent recevoir une éducation de qualité.

Parmi les engagements importants qu’il a pris ces dernières années, citons :

- 400 millions de dollars entre 2018 et 2021 à l’appui de la Déclaration de Charlevoix sur l’éducation de qualité, dont 50 millions de dollars à L’éducation ne peut attendre entre 2019 et 2021;

- 185 millions de dollars au Partenariat mondial pour l’éducation de 2018 à 2020, ainsi que l’engagement pluriannuel de 300 millions de dollars annoncé récemment pour 2021-2025.

En 2020-2021, le Canada a mobilisé près de 79 millions de dollars en nouveaux fonds pour faire face aux effets de la pandémie sur l’éducation, notamment :

- 35 millions de dollars pour le Partenariat mondial pour l’éducation;

- 12,5 millions de dollars pour L’éducation ne peut attendre;

- 9,4 millions de dollars pour financer les organismes de la société civile canadienne.

Fondé en 2002, le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), organisé par la Banque mondiale, est le plus important partenariat et fonds multipartite au monde consacré à l’amélioration de l’éducation dans les pays les plus pauvres. Le Partenariat mondial pour l’éducation travaille avec les gouvernements et organisations partenaires au niveau national pour élaborer, financer et mettre en œuvre des stratégies nationales globales en matière d’éducation et des initiatives ciblées pour améliorer les systèmes d’éducation et les résultats d’apprentissage. Le Partenariat mondial pour l’éducation cible les pays dont la population non scolarisée est très importante et dont le pourcentage de jeunes en situation de vulnérabilité est élevé. Le Canada soutient depuis longtemps le Partenariat mondial pour l’éducation et se classe actuellement au 11e rang des donateurs du PME.

L’éducation ne peut attendre est la principale organisation multilatérale qui vise à combler les lacunes en matière de capacités, de coordination et de financement de l’éducation dans les situations d’urgence, de conflit et de fragilité. L’organisation exerce ses activités actuellement dans plus de 29 pays et se concentre sur les situations d’urgence, de crise et de conflit en mettant l’accent sur l’éducation des filles. Depuis sa création en 2016, le Canada s’est fortement impliqué dans sa gouvernance et est actuellement son sixième plus important donateur.

Grâce à des programmes tels que ceux-ci, le Canada travaille à l’élimination des obstacles à l’éducation des réfugiés, des enfants déplacés de force et des enfants et des jeunes vivant dans des collectivités d’accueil. En 2020-2021, le Canada a lancé un appel de notes conceptuelles pour les organisations canadiennes intitulé « Éducation pour les enfants et les jeunes réfugiés et déplacés en Afrique subsaharienne ». D’une valeur d’environ 40 millions de dollars sur une période de cinq ans, la campagne financera des projets destinés à améliorer l’accès à l’éducation des enfants et des jeunes réfugiés et déplacés.

Point de mire sur les résultats

Version texte

| Country | Total |

|---|---|

| 1 - Jordanie | 24,9 M$ |

| 2 - Mozambique | 23,1 M$ |

| 3 - Burkina Faso | 19,0 M$ |

| 4 - Haïti | 17,9 M$ |

| 5 - Cisjordanie et bande de Gaza | 17,7 M$ |

En 2020-2021, le Canada, de concert avec d’autres partenaires multilatéraux et mondiaux, a contribué à l’atteinte des résultats suivantsNote de bas de page 1Note de bas de page 2 :

- plus de 85 000 enseignants ont été formés conformément aux normes nationales ou à un programme de formation des enseignants approuvé et 354 000 enseignants supplémentaires ont été formés grâce au soutien à long terme du Canada à l’endroit des partenaires multilatéraux et mondiauxNote de bas de page 3;