Rapport d’étape 2019-2020 d’Affaires Mondiales Canada sur le Plan d'action national du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité

Table des matières

- Définitions

- Abréviations

- Sommaire

- Programmes thématiques

- 1. Secteur des enjeux mondiaux et du développement

- 2. Direction générale du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix

- 3. Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL)

- 4. Direction générale du contre-terrorisme, du crime et du renseignement

- 5. Politiques et programmes en matière de non-prolifération, de contrôle des armements et de désarmement

- 6. Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement

- Engagement multilatéral

- 7. Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies

- 8. Le Canada au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

- 9. Mission permanente du Canada à Genève

- 10. Le Canada au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie

- 11. Le Canada au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

- Engagement bilatéral

- Annexe 1

- Annexe 2

Définitions

Cible : Ce que le Canada vise à accomplir d’ici la fin du cycle de vie du Plan d’action OU d’ici la date cible proposée.

Point de référence : Un « point de référence » est un point de départ clairement défini établi à des fins de comparaison. Le point de référence peut être décrit d’une manière quantitative ou qualitative.

Activité : Il s’agit des mesures que prendra le Canada pour passer du point de référence à la cible.

Indicateurs : Ce sont les indicateurs quantitatifs ou qualitatifs permettant d’évaluer la mesure dans laquelle le Canada passe du point de référence à la cible.

Objectifs : Les cinq principaux objectifs du Plan d’action national du Canada représentent le niveau des résultats dans la théorie du changement du Plan d’action. Les progrès réalisés vers l’atteinte d’une cible spécifique contribuent à l’avancement de l’un de ces objectifs. Nous avons attribué des cibles, qui se situent généralement au niveau de l’action ou du résultat immédiat dans la théorie du changement, aux objectifs afin de faciliter la mesure et la présentation des résultats au niveau de l’ensemble des résultats.

Capacité et efficacité internes : La catégorie Capacité et efficacité internes a été ajoutée pour regrouper les cibles qui comprennent des activités visant à améliorer notre propre capacité à mettre en œuvre le plan d’action, par exemple en rendant obligatoire la formation sur l’analyse comparative entre les genres (ACG+) ou en créant des postes de conseillers en matière d’égalité des genres.

Abréviations

- ACG+

- Analyse comparative entre les genres plus

- ADM

- Armes de destruction massive

- AGNU

- Assemblée générale des Nations Unies

- CICR

- Comité international de la Croix-Rouge

- EAS

- Exploitation et abus sexuels

- EF

- Exercice financier

- EG

- Égalité des genres

- FARC

- Forces armées révolutionnaires de Colombie

- FCLI

- Fonds canadien d’initiatives locales

- IGAD

- Autorité intergouvernementale pour le développement

- LCT

- Lutte contre le terrorisme

- LEV

- Lutte contre l’extrémisme violent

- LGBTI

- Lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et intersexués

- OCDE

- Organisation de coopération et de développement économiques

- OIF

- Organisation internationale de la Francophonie

- ONG

- Organisation non gouvernementale

- OSC

- Organisations de la société civile

- OSCE

- Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

- OTAN

- Organisation du traité de l’Atlantique Nord

- P/LEV

- Prévention et lutte contre l’extrémisme violent

- PAC

- Plan d’action du Canada

- PARCA

- Programme d’aide au renforcement des capacités antiterroristes

- PRMA

- Programme de réduction des menaces liées aux armes

- PSOP

- Programme pour la stabilisation et les opérations de paix

- RCSNU

- Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies

- RDC

- République démocratique du Congo

- SSSR

- Services de santé sexuelle et reproductive

- VEF

- Violence envers les femmes

- VFG

- Violence fondée sur le genre

- VSFG

- Violence sexuelle et fondée sur le genre

Sommaire

Le plan de mise en œuvre par Affaires mondiales Canada (AMC) du Plan d’action du Canada (PAC) pour les femmes, la paix et la sécurité (FPS) du gouvernement comprend 96 cibles dans les domaines de l’aide au développement, de l’action humanitaire et des efforts de paix et de stabilisation.

Le plan de mise en œuvre comprend des cibles précises visant des pays et des programmes choisis de sorte à concentrer les efforts du Ministère et à mesurer facilement les progrès accomplis. Toutefois, AMC, d’une part, reconnaît que la mise en œuvre du Programme FPS nécessite un effort transversal et, d’autre part, s’efforce d’intégrer ce programme dans tous les secteurs d’activité pertinents. Le présent rapport ne dresse donc pas un portrait exhaustif de tous les efforts déployés par le Ministère pour mettre en œuvre le Programme FPS, mais il fournit plutôt un aperçu des travaux réalisés en ce sens en vue d’assurer la transparence et de recenser les réussites obtenues, les progrès réalisés, les défis à relever et les améliorations à apporter.

Le rapport couvre la période s’échelonnant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Pour chacune des cibles sont fournis des renseignements sur les activités accomplies, une analyse des résultats, ainsi qu’une cote objective attribuée en fonction des progrès réalisés à ce jour. Au de cours de l’EF 2019-2020, le plan de mise en œuvre d’AMC a fait l’objet de changements pour clarifier la formulation, réduire les redondances et faire en sorte que les cibles, les activités et les indicateurs reflètent bien les progrès réalisés et soient plus ambitieux.

Voici les cotesNote de bas de page 1 qui ont été attribuées aux cibles :

- 0 – Trop tôt pour se prononcer

- 1 – Attention requise

- 2 – Généralement sur la bonne voie

- 3 – Sur la bonne voie

- 4 – Cible atteinte ou dépassée

Au total, 28 cibles contribuent à l’atteinte de l’objectif 1 : Accroître la participation concrète des femmes ainsi que des organisations et des réseaux de femmes à la prévention, à la résolution des conflits, et à la reconstruction des États après les conflits. Ces cibles sont notamment les suivantes : soutenir une représentation accrue des femmes au sein des institutions et des mécanismes responsables de la prévention et du règlement des conflits, et soutenir les efforts de ces institutions visant l’intégration d’une perspective tenant compte du genre; soutenir les organisations de femmes dans leurs efforts visant à promouvoir l’égalité des genres (EG), y compris la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre (VSFG), ainsi que toutes les cibles liées à la défense de femmes, de la paix et de la sécurité. Des cibles contribuant à cet objectif, 13 % ont été atteintes ou dépassées (4), 50 % sont sur la bonne voie (15) et 36 % (11) sont généralement sur la bonne voie.

Neuf cibles contribuent à l’atteinte de l’objectif 2 : Prévenir la violence sexuelle et fondée sur le genre (VSFG) commise lors des conflits ainsi que l’exploitation et les abus sexuels (EAS) perpétrés par des soldats de la paix et d’autres membres du personnel international, incluant le personnel humanitaire et du développement, intervenir dans ces cas de violence, d’exploitation et d’abus, et mettre fin à l’impunité les concernant. Cet objectif comprend des cibles comme le renforcement de la capacité des établissements de santé à traiter les cas de VSFG; l’amélioration de la connaissance et de l’exercice des droits de la personne chez les femmes et les filles, y compris en ce qui concerne la VSFG et les droits sexuels et l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive (SSSR); ainsi que la hausse du recours aux services d’appui de la justice, en particulier dans les cas de VSFG. Sur les neuf cibles contribuant à cet objectif, 66 % ont été jugées sur la bonne voie (6) et 33 % sont généralement sur la bonne voie (3).

Au total, 31 cibles contribuent à l’atteinte de l’objectif 3 : Promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles, l’égalité des genres (EG) et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans les zones fragiles et touchés par les conflits. Cet objectif comprend des cibles comme l’intégration d’une perspective tenant compte du genre dans la lutte contre le terrorisme (LCT) et la politique de défense et de lutte contre la criminalité internationale; l’intégration des questions de genre dans la diplomatie pour le désarmement; le renforcement du pouvoir politique, social et économique des femmes dans les États fragiles et touchés par des conflits; la tenue d’enquêtes criminelles tenant compte du genre; l’accès des femmes à la justice et à la représentation juridique; et l’accès des filles à l’éducation. Parmi ces cibles, 71 % sont sur la bonne voie (13) ou ont été atteintes ou dépassées (9), tandis que 26 % (8) d’entre elles ont été jugées comme étant généralement sur la bonne voie. Il est trop tôt pour se prononcer sur l’une des cibles (3 %).

Deux cibles contribuent à l’atteinte de l’objectif 4 : Subvenir aux besoins particuliers des femmes et des filles dans les contextes humanitaires; notamment veiller au respect de leurs droits sexuels et à l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive (SSSR). Ces deux cibles ont été jugées sur la bonne voie.

Au total, 4 cibles contribuent à l’atteinte du dernier objectif du Plan d’action, soit l’objectif 5 : Renforcer la capacité des opérations de paix à faire avancer le Programme FPS. L’Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix a contribué de manière importante à l’avancement de cet objectif, et de nouvelles cibles comportant des indicateurs ont été ajoutées dans le plan de mise en œuvre afin de pouvoir mesurer les résultats de l’Initiative et la contribution de celle-ci à la mise en œuvre du Plan d’action. Trois des cibles liées à cet objectif ont toutes été jugées sur la bonne voie, tandis que l’une d’entre elles a été atteinte ou dépassée par rapport à l’exercice financier précédent.

En plus des cibles établies pour atteindre les 5 objectifs du Plan d’action, le plan de mise en œuvre d’AMC mesure l’efficacité et la capacité à l’interne, étant donné que la réussite dans ce domaine est essentielle pour s’assurer que les principes FPS sont mis de l’avant dans tous les travaux du Ministère. Le plan de mise en œuvre d’AMC comporte 21 cibles, qui visent à améliorer l’efficacité et la capacité à l’interne du Ministère, ce qui soutient l’atteinte des 5 objectifs sans y contribuer directement. Sur ces cibles, 95 % sont sur la bonne voie (15) ou ont été atteintes ou dépassées (5), tandis qu’une (1) est généralement sur la bonne voie et une (1) nécessite une attention particulière.

Dans l’ensemble, le rapport démontre que des efforts importants ont été déployés pour mettre en œuvre le Plan d’action et favoriser la production de rapports sur l’atteinte de ses cibles. Le nombre de cibles auxquelles la cote « Trop tôt pour se prononcer » a été attribuée a diminué, passant de 14 au cours de l’exercice 2017-2018 à 1 au cours de l’exercice 2019-2020, preuve que des efforts accrus ont été déployés au sein du Ministère pour recueillir les données nécessaires à la production du présent rapport. De plus, le nombre de cibles qui ont été atteintes ou dépassées est progressivement passé de 5 au cours de l’exercice 2017-2018 à 14 au cours de l’exercice 2018-2019, et à 20 au cours de l’exercice 2019‑2020.

Programmes thématiques

1. Secteur des enjeux mondiaux et du développement

Contexte : Par l’entremise du Secteur des enjeux mondiaux et du développement, AMC travaille auprès d’organisations multilatérales et internationales pour faire avancer les priorités du Canada en matière de développement et d’aide humanitaire. Ces partenaires ont le mandat, la capacité et l’expertise nécessaires pour s’attaquer à ces défis mondiaux, obtenir des résultats en matière de développement durable, y compris dans les États fragiles et touchés par des conflits, et intervenir efficacement lors de crises humanitaires. Les initiatives que le programme soutient aident le Canada à façonner sa politique d’aide internationale, à promouvoir un système multilatéral de développement et d’aide humanitaire efficace, et à s’attaquer aux problèmes mondiaux, dont l’EG et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles; l’environnement, les mesures climatiques et l’eau; la paix et la sécurité; les droits de la personne, la gouvernance, la démocratie et l’inclusion; l’éducation sur la santé et la nutrition; et la croissance économique inclusive et écologique.

L’aide humanitaire du Canada a pour but de sauver des vies, d’alléger les souffrances et de maintenir la dignité humaine des personnes touchées par une crise humanitaire. Pour ce faire, le Canada fournit notamment une aide financière à des partenaires d’aide humanitaire chevronnés, qui interviennent lors de ces crises, par exemple les agences de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales (ONG), et qui s’appuient sur les principes humanitaires que sont la dignité humaine, la neutralité, l’impartialité et l’indépendance. Le Canada travaille également avec les organismes et les réseaux humanitaires pour soutenir et renforcer la capacité du système d’aide humanitaire. Le soutien croissant offert en situation d’urgence par le Canada aux partenaires d’aide humanitaire expérimentés, spécialisés dans la défense des droits sexuels et de l’accès aux SSSR, aide à combler les écarts entre les genres en ce qui a trait à l’accès aux services de santé reproductive, à intégrer des stratégies d’intervention détaillées en cas de violence fondée sur le genre (VFG) et des traitements en matière de santé reproductive, et à fournir des endroits sécuritaires pour les femmes et les filles.

Priorités : Intégrer le Programme FPS et l’EG aux efforts du Canada en matière de prévention des conflits, de secours et de rétablissement

1.1 Cible : Augmentation de la capacité, des compétences, des connaissances et des ressources relatives à l’EG, principalement chez les agents d’AMC.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Sur la bonne voie/Efficacité et capacité à l’interne

- Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, un total de 236 membres du personnel d’AMC (à l’administration centrale et dans les missions) ont reçu une formation sur l’EG, dispensée par des spécialistes en matière d’EG de la Direction de l’EG.

- Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, trois missions ont reçu une formation sur l’EG, dispensée par des spécialistes en la matière pour les programmes-pays dans des États fragiles et touchés par des conflits : Mali, Myanmar et République démocratique du Congo.

- En date du 31 mars 2020, 38 outils et documents d’orientation sur l’EG ont été mis à la disposition du personnel (à l’administration centrale et dans les missions).

Point de référence :

- En 2015-2016, 135 employés d’AMC ont reçu la formation sur l’EG offerte par des spécialistes en la matière.

- En 2015-2016, cinq missions ont reçu une formation sur l’EG adaptée offerte par des spécialistes en la matière pour les programmes-pays dans des États fragiles et touchés par des conflits (dont le Mali, le Myanmar, l’Ukraine, la Cisjordanie/la bande de Gaza et la Jordanie).

- En 2015-2016, le personnel d’AMC avait à sa disposition 21 outils et documents d’orientation sur l’EG.

Activité :

- Diffuser ses connaissances et son expertise relativement à une approche féministe, à l’EG et aux normes liées au genre auprès des experts et intervenants canadiens et internationaux.

- Mettre au point et offrir une formation et des cours préalables au déploiement portant sur l’EG et les normes liées au genre qui sont adaptées au contexte.

Indicateur :

- Nombre de membres du personnel d’AMC ayant suivi la formation sur l’EG offerte par des spécialistes en la matière.

- Nombre de missions d’AMC dont le personnel a reçu une formation adaptée sur l’EG, offerte par des spécialistes en la matière, pour les programmes-pays dans les États fragiles et touchés par des conflits.

- Nombre d’outils et de documents d’orientation sur l’EG.

Activités réalisées :

- Formation ministérielle dirigée sur l’EG dispensée par des spécialistes en la matière.

- Formation sur l’EG à l’intention du personnel d’AMC et des partenaires internationaux, adaptée en fonction de leurs situations respectives.

- Échange de connaissances et d’expertise sur l’approche féministe et l’EG avec le personnel d’AMC et les partenaires et intervenants internationaux.

Résultats obtenus et progrès accomplis : Au cours de l’EF 2019-2020, un total de 236 membres du personnel d’AMC, à l’administration centrale et dans les missions, ont suivi les cours sur l’EG dispensés par des spécialistes en la matière de la Direction de l’EG, ce qui représente une augmentation par rapport à l’EF 2015-2016 au cours duquel 135 agents d’AMC y avaient participé. Cela représente un total de six séances de formation à l’administration centrale et de huit séances de formation dans les missions, dont trois missions (sur les huit) dans des pays fragiles et touchés par des conflits.

Les commentaires des participants étaient positifs. Ils ont indiqué que les deux cours (« Intégrer l’égalité entre les genres dans les programmes » et « Gestion axée sur les résultats en matière d’égalité entre les genres ») les ont aidés à utiliser plus efficacement les outils d’EG de GAC et à mieux comprendre comment appliquer l’approche féministe à leurs fonctions respectives, y compris le concept d’intersectionnalité. Cela a une incidence directe et positive sur la qualité des évaluations sur l’EG menées par les chefs d’équipe de projet, sur leur capacité à partager les bonnes pratiques et les lignes directrices visant l’intégration de l’EG dans les programmes avec les partenaires, et sur la contribution globale à l’atteinte des objectifs et des engagements de la PAIF.

Près de 100 % des investissements nouvellement approuvés ciblent ou intègrent l’EG et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, et environ 25 % de ces derniers visent spécifiquement ces objectifs. Ces progrès sont reconnus au niveau international. Dans le dernier rapport annuel « Aid in Support of Gender Equality and Women’s Empowerment » produit par le CAD de l’OCDE, le Canada se classe désormais au premier rang global des donateurs pour la part de l’aide bilatérale allouée au soutien à l’égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes en tant qu’objectif ciblé ou intégré, à 90 % des engagements en moyenne au cours des années civiles 2017 et 2018. Cela représente une augmentation considérable depuis le dernier rapport où le pourcentage du Canada était à 76 % en moyenne pour 2016 et 2017.

1.2 Cible : 80 % du financement de l’aide humanitaire mondiale intègre l’EGNote de bas de page 2 d’ici 2021* afin de mieux répondre aux besoins des femmes et des filles dans des situations humanitaires.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Cible atteinte ou dépassée/Efficacité et capacité à l’interne

- 96,2 % du financement de l’aide humanitaire en 2019-2020 intègre l’EG.Note de bas de page 3

Point de référence : 53 % du financement de l’aide humanitaire mondiale intègre l’EG.

Activité :

- Réviser les lignes directrices sur le financement et les demandes de propositions pour y intégrer des critères et des conseils renforcés sur l’intégration de l’EG et les mesures de prévention et d’atténuation de la VFG.

- Mettre au point des outils et soutenir le renforcement de la capacité des partenaires d’aide humanitaire pour mieux intégrer l’EG, mieux prévenir la VFG en situation d’urgence et mieux intervenir à cet égard.

Indicateur :

- Pourcentage du financement de l’aide humanitaire qui intègre l’EG.

Activités réalisées :

- Lancement d’Une approche féministe : l’égalité des genres dans l’action humanitaire, en avril 2019. Cette politique de sous-champs d’action vise à soulever les enjeux de nature systémique auxquels le système humanitaire est confronté pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles. Elle définit également les domaines de l’action humanitaire qui ont reçu moins d’attention de la part de la communauté internationale.

Résultats obtenus et progrès accomplis : Pour mieux articuler la Politique d’aide internationale féministe (PAIF), Une approche féministe : l’égalité des genres dans l’action humanitaire a été lancée en avril 2019. Cette politique de sous-champs d’action vise à soulever les enjeux de nature systémique auxquels le système humanitaire est confronté pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles. Elle définit également les domaines de l’action humanitaire qui ont reçu moins d’attention de la part de la communauté internationale.

Affaires mondiales Canada a continué d’articuler son action humanitaire sexospécifique sur le sauvetage de vies, l’atténuation de la souffrance et le maintien de la dignité des victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, notamment en répondant aux besoins différenciés des femmes, des hommes, des filles et des garçons, et en assurant leur participation significative aux interventions humanitaires.

Le Canada a continué à faire progresser les efforts visant à renforcer une action humanitaire adaptée au genre dans l’ensemble du système. Par exemple, le Canada a appuyé le rapport d’examen opérationnel sur le genre de la Women’s Refugee Commission, publié en septembre 2019. Le rapport a formulé des recommandations visant à encourager l’innovation et l’apprentissage collectif, à mettre en place une approche plus structurée en matière d’ACS, à accroître l’espace dont disposent les femmes pour s’auto-organiser, à plaider en faveur de programmes à plus long terme et à soutenir les nouvelles OSC de femmes.

On peut également souligner le soutien aux populations vulnérables du Venezuela et des pays voisins touchés par la crise migratoire régionale des réfugiés. Le Canada a fourni en 2019-2020 16 millions de dollars d’aide humanitaire, en mettant l’accent sur les femmes et les filles migrantes, les migrants et les réfugiés sans papiers, et les ménages dirigés par des femmes. Ce soutien a contribué à fournir des services sanitaires, de nutrition et de santé tenant compte du genre à plus de 10 000 femmes enceintes et femmes allaitantes, adolescentes et enfants de moins de cinq ans en Colombie. Il a également permis d’accroître les services de protection, tels que les soins psychologiques et les services juridiques, pour les victimes de VBG et les personnes LGBTIQ+ grâce à la création de trois espaces sûrs et à la réhabilitation, dans une optique de lutte contre la VBG, de six abris pour migrants et réfugiés vulnérables dans différentes villes en Équateur.

Grâce à des efforts concertés, y compris l’embauche de personnel spécialisé, la Direction de l’égalité entre les genres et la Direction générale de l’assistance humanitaire internationale d’AMC ont travaillé avec le personnel et les partenaires du Ministère pour renforcer les exigences relatives à l’intégration de l’EG dans les programmes et veiller à ce que l’action humanitaire du Canada tienne pleinement compte de l’égalité entre les genres. Cela a été réalisé en partie grâce à la mise à jour du modèle de proposition des ONG humanitaires d’Affaires mondiales Canada, qui renforce l’intégration des considérations liées au genre, et grâce à l’élaboration d’une liste de contrôle en matière d’action humanitaire tenant compte du genre à l’intention du personnel, afin de favoriser le dialogue avec les partenaires sur des sujets comme la conception et la mise en œuvre d’une action humanitaire tenant compte du genre ainsi que la production de rapports sur cette dernière.

Priorités : Réaliser les droits fondamentaux des femmes et des filles, particulièrement en ce qui a trait à la prévention de la VSFG et à l’intervention à cet égard dans des situations d’aide humanitaire

1.3 Cible : Augmentation des efforts du Canada en matière de défense de la prévention et de l’intervention relativement à la VSFG lors de situations d’urgence.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Sur la bonne voie/OBJECTIF 4

- Trente-et-un événements, déclarations, discours et interventions du Canada devant les conseils d’administration de l’ONU et d’autres forums multilatéraux qui attirent explicitement l’attention sur la VFG dans des situations d’urgence.

Point de référence : Au cours de l’exercice 2017-2018, 13 événements, déclarations, discours et interventions du Canada devant les conseils d’administration de l’ONU et d’autres forums multilatérauxNote de bas de page 4 ont explicitement attiré l’attention sur la VFG dans des situations d’urgence.

Activité :

- Accroître le leadership en matière de VFG au sein de forums d’aide internationale, y compris au moyen de l’Appel à l’action pour la protection contre la VFG dans les situations d’urgence.

- Favoriser la mobilisation, par l’entremise des conseils de gouvernance (ou groupes) multilatéraux, afin de tenir les partenaires responsables de leurs engagements concernant la VFG.

- Promouvoir l’utilisation par les organisations humanitaires des lignes directrices du Comité permanent interorganisations (CPI) sur l’intégration à l’action humanitaire des interventions liées à la VFG et de l’outil marqueur de genre révisé du CPI.

Indicateur :

- Nombre d’événements, de déclarations, de discours et d’interventions du Canada devant les conseils d’administration de l’ONU et d’autres forums multilatéraux, qui attirent explicitement l’attention sur la VFG dans des situations d’urgence.

Activités réalisées :

- Lancement d’Une approche féministe : l’égalité des genres dans l’action humanitaire, en avril 2019. Cette politique de sous-champs d’action vise à soulever les enjeux de nature systémique auxquels le système humanitaire est confronté pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles, y compris la prévention et l’atténuation de la VFG ainsi que l’intervention à cet égard.

- Accroître le leadership en matière de violence fondée sur le genre (VFG) au sein des forums d’aide internationale, y compris au moyen d’un appel à l’action sur la protection contre la violence fondée sur le genre dans les situations d’urgence.

- Favoriser la mobilisation, par l’entremise des conseils de gouvernance (ou groupes) multilatéraux afin de tenir les partenaires responsables de leurs engagements concernant la VFG.

- Promouvoir l’utilisation des lignes directrices du Comité permanent interorganisations sur l’intégration à l’action humanitaire des interventions liées à la VFG et des normes minimales interorganisations contre la VFG dans l’humanitaire.

Résultats obtenus et progrès accomplis : En 2019, le Canada a plaidé en faveur de l’amélioration des mesures de prévention, d’atténuation et d’intervention relatives à la VSFG dans de multiples forums internationaux.

Par exemple, le Canada a coorganisé une table ronde de haut niveau lors de la réunion de printemps de la Banque mondiale en 2019, intitulée « Collective Action for Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in Humanitarian Contexts. » De nombreuses interventions ont porté sur la prévention et la réponse à la VFG. Un certain nombre de recommandations particulières ont été formulées : la nécessité de faire participer davantage et plus systématiquement les femmes et les filles dans chaque intervention, plutôt que de simplement cocher des cases; la nécessité de mobiliser des financements à plus long terme et plus prévisibles pour les organisations locales de femmes dans les contextes humanitaires; et l’importance de maintenir les financements et d’augmenter les efforts en faveur d’interventions spécifiques en matière de santé sexuelle et reproductive et de droits, de prévention et de réponse à la violence sexuelle et fondée sur le genre, et de renforcement du pouvoir des femmes.

La secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international a participé à l’événement de haut niveau « Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises » à Oslo en mai 2019, où le Canada a alloué 33 millions de dollars pour lutter contre la VFG dans les situations d’urgence. Le rôle du Canada dans l’Appel à l’action a été souligné par la déclaration du Canada et la participation de la secrétaire parlementaire à une réunion d’experts intitulée « National Call to Action Road Maps to Combat SGBV in Nigeria and the Democratic Republic of Congo. » En tant que dirigeant de l’Appel à l’action, et pour souligner cette première historique, le Canada a publié une déclaration conjointe au nom de 83 partenaires qui met de l’avant des recommandations qui ont joué un rôle essentiel dans l’organisation de la conférence et le rassemblement de la communauté internationale pour renforcer l’action pour la protection contre la VSFG.

Le Canada a coorganisé un événement parallèle à l’Assemblée générale de l’ONU en 2019 sur la lutte contre la VFG en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Sous la direction de l’ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, les experts ont partagé leurs expériences et les enseignements tirés de la lutte contre la VFG et ont discuté des moyens de faire avancer les priorités et les initiatives mondiales, notamment l’Appel à l’action. Les pratiques exemplaires partagées comprenaient l’application d’une approche axée sur les survivants et le travail dans un contexte où l’humanitaire et le développement sont indissociables.

Enfin, le Canada a également fait une déclaration conjointe au nom des partenaires de l’Appel à l’action lors du premier Forum mondial des réfugiés qui s’est tenu à Genève, en Suisse, en décembre 2019, exhortant les participants à prendre des engagements financiers et politiques qui soutiennent les programmes de lutte contre la VFG dans les contextes de réfugiés et de déplacements forcés et qui s’attaquent à l’inégalité entre les genres; à favoriser des lieux tenant compte du genre et à augmenter le financement direct des groupes de femmes locaux; à intégrer des pratiques exemplaires aux programmes; et à renforcer les actions clés de la feuille de route de l’Appel à l’action.

Le fait de diriger l’Appel à l’action a permis au Canada d’avoir une influence accrue sur les efforts collectifs visant à atténuer et à prévenir la VFG dans les situations d’urgence et à y répondre, et de mettre de l’avant cette question dans les forums multilatéraux. L’Appel à l’action a gagné en dynamisme et en crédibilité en tant que réseau essentiel pour les acteurs humanitaires qui luttent contre la VFG. Le Canada a fait des progrès considérables pour améliorer la responsabilité et la transparence de l’initiative, et pour se concentrer sur les répercussions sur le terrain, en soutenant, par exemple, la mise en œuvre de la feuille de route de l’Appel à l’action en RDC.

Priorités : Réduire les inégalités fondées sur le genre quant à l’accès aux ressources et aux bénéfices du développement et à leur contrôle

1.4 Cible : Le Canada fait preuve de leadership dans la promotion des droits sexuels et l’accès aux SSSR dans des situations fragiles et humanitaires.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Sur la bonne voie/OBJECTIF 4

- 240,9 millions de dollars déboursés pour des projets financés par le gouvernement du Canada qui fournissent un accès aux SSSR dans des pays fragiles et touchés par des conflits, ou en accroissent l’utilisation.

- Au cours de l’EF 2019-2020, 15 événements, déclarations, discours et interventions du Canada devant les conseils d’administration de l’ONU et d’autres forums multilatéraux, qui ont attiré explicitement l’attention sur les droits sexuels et l’accès aux SSSR dans les pays fragiles et touchés par des conflits.

Point de référence : Au cours de l’exercice 2017-2018, AMC a déboursé 215 millions de dollars pour donner accès aux SSSR ou en accroître l’utilisation dans les pays fragiles et touchés par des conflits. Le Canada a effectué 23 interventions publiques lors de forums internationaux, qui font explicitement la promotion des droits sexuels et de l’accès aux SSSR dans les pays fragiles et touchés par des conflits et qui témoignent de l’engagement de haut niveau du Canada à cet égard.

Activité :

- Appuyer les efforts déployés par les partenaires pour offrir aux femmes et aux filles dans des pays fragiles et touchés par des conflits un accès à des SSSR, notamment à la suite de VSFG, ou améliorer l’accès à ces services.

- Promouvoir les droits sexuels et l’accès aux SSSR des femmes et des filles dans les pays fragiles et touchés par des conflits dans le cadre de forums internationaux.

Indicateur :

- Montant des fonds déboursés pour des projets financés par le gouvernement du Canada qui fournissent un accès aux SSSR dans des pays fragiles et touchés par des conflits, ou en accroissent l’utilisation.

- Nombre d’événements, de déclarations, de discours et d’interventions du Canada devant les conseils d’administration de l’ONU et d’autres forums multilatéraux, qui attirent explicitement l’attention sur les droits sexuels et l’accès aux SSSR dans les pays fragiles et touchés par des conflits.

Activités réalisées :

- Lancement d’une approche féministe : l’égalité des genres dans l’action humanitaire, en avril 2019. Cette politique de sous-champs d’action vise à soulever les enjeux de nature systémique auxquels le système humanitaire est confronté pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles, y compris la promotion de la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes.

- En 2019-2020, conformément à son engagement triennal de 650 millions de dollars en faveur de la santé sexuelle et reproductive et des droits connexes, le Canada a fourni 74,4 millions de dollars pour soutenir les services de SSR par l’entremise de ses programmes d’aide humanitaire : ce soutien permettra de prévenir les décès, les maladies et les handicaps liés aux grossesses non désirées, aux complications obstétriques et aux troubles de la reproduction, ainsi qu’à la VFG.

- En 2019-2020 : 390 798 bénéficiaires (348 064 femmes/42 734 hommes) ont bénéficié de services de santé sexuelle et reproductive, y compris l’accès à la contraception, grâce à une intervention humanitaire financée par Affaires mondiales Canada qui a été mise en œuvre par des organisations de la société civile.Note de bas de page 5

Résultats obtenus et progrès accomplis : Le Canada a consacré plus de 74,4 millions de dollars aux services de santé sexuelle et reproductive en situation de crise dans le cadre de son action humanitaire pour venir en aide aux hommes et aux femmes dans le besoin. Ce soutien prévient les décès, les maladies et les incapacités liés aux grossesses non désirées, aux complications obstétriques et aux troubles reproductifs, ainsi qu’à la violence fondée sur le genre.

Par exemple, avec le soutien du Canada en 2019, CARE Canada a fourni des services de santé sexuelle et reproductive vitaux à 19 799 personnes touchées par le conflit dans l’État de Borno, au Nigeria (10 050 femmes, 1 480 filles, 7 684 hommes et 585 garçons). Il s’agissait notamment de fournir des services par le biais de cliniques mobiles, de former les prestataires de soins de santé sur les services de santé sexuelle et reproductive dans trois centres de soins de santé primaires, y compris la fourniture de trousses et d’équipements de santé reproductive comprenant des médicaments essentiels, des contraceptifs, des antibiotiques, des fluides intraveineux et des lits d’accouchement, de distribuer des trousses d’accouchement contenant le matériel nécessaire pour assurer des accouchements sûrs et propres, et de fournir une formation sur la VFG.

Voici un autre exemple : avec l’appui du Canada en 2019, le Fonds des Nations Unies pour les populations (UNFPA) a fourni des services complets et adaptés à la culture en matière de VFG à plus de 30 000 femmes et filles nouvellement déplacées en Syrie, à 30 000 femmes et filles supplémentaires en Jordanie, et a appuyé 47 points de prestation de services liés à la VFG en Irak. De plus, l’UNFPA a formé créé 21 équipes mobiles de lutte contre la VFG en Syrie, formé 185 prestataires de services ou membres du personnel gouvernemental sur la VFG en Jordanie et a sensibilisé plus de 85 000 hommes, femmes et adolescentes à la VFG et à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes.

Au-delà de ses programmes, le Canada a continué de défendre dans les forums internationaux la nécessité pour le système humanitaire de mieux répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles dans les contextes humanitaires, y compris dans les négociations de résolutions et lors d’événements ministériels de haut niveau avec les intervenants humanitaires.

Par exemple, le Canada a coorganisé avec la Banque mondiale une table ronde de haut niveau lors de la réunion de printemps de la Banque mondiale en 2019, intitulée « Collective Action for Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in Humanitarian Contexts. » Lors de l’événement, la ministre canadienne du Développement international et la ministre des Femmes et de l’Égalité des sexes ont lancé la politique de sous-champs d’action « Une approche féministe : l’égalité des genres dans l’action humanitaire » et ont souligné l’importance de mettre en œuvre une action humanitaire tenant compte du genre dans tous les contextes humanitaires et d’assurer l’accès à des services complets de santé sexuelle et reproductive.

2. Direction générale du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix

Contexte : Le Canada prend des mesures concrètes pour prévenir les conflits à l’étranger et intervenir lors de ceux-ci, ainsi que pour soutenir les opérations de maintien de la paix de l’ONU, afin de créer un monde plus pacifique et plus prospère. En 2018, le Programme pour la stabilisation et les opérations de paix (PSOP) du Canada est devenu un programme permanent au sein d’AMC. Il s’agit d’un changement important, qui permet à notre gouvernement d’être outillé et structuré pour prévenir les conflits et s’attaquer aux menaces pour la paix et la stabilité à l’échelle mondiale. Le PSOP est la principale plateforme du gouvernement du Canada pour la prévention des conflits, la stabilisation et la consolidation de la paix. Il se consacre aux États fragiles et touchés par les conflits en mobilisant les ressources des institutions multilatérales, des ONG, des partenaires de mise en œuvre et des pays aux vues similaires, et en établissant des partenariats avec eux. Le PSOP contribue à l’amélioration de la paix, de la sécurité et de la stabilité pour tous les habitants des États fragiles et touchés par les conflits. Ses politiques, ses opérations et ses programmes sont guidés par l’Analyse comparative entre les genres (ACG+) et les principes d’égalité des genres afin d’assurer des interventions favorisant l’égalité des genres et un accès inclusif à la justice, aux services sociaux, aux possibilités économiques, au pouvoir politique et à la saine gouvernance. Le PSOP coordonne également la mise en œuvre du PAC pour les FPS. Il fait activement la promotion du rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits et la reconstruction des États sortant d’un conflit, et contribue à la prévention de la VSFG et de l’EAS ainsi qu’à la responsabilisation à cet égard.

Priorités : Augmenter le financement pour la mise en œuvre du Programme FPS

2.1 Cible :

- 15 % des projets visent l’EG comme objectif précis (GE-03) d’ici la fin de l’exercice 2021‑2022 (ce qui correspond à 13,5 millions de dollars par an d’ici la fin de cet exercice).

- 80 % des projets intègrent l’EG (GE-01 et GE-02) d’ici la fin de l’exercice 2021-2022.

- Réduction au minimum du nombre de projets qui ne font pas progresser l’EG (GE-00).

- Augmentation du nombre d’organisations régionales et locales de femmes bénéficiant d’un soutien.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Sur la bonne voie – 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4/OBJECTIF 3

- Au total, 31 (24,2 %) des projets ont visé l’égalité des genres (GE-03).

- Au total, 94 (73,4 %) des projets ont intégré l’égalité des genres, dont 40 (31,2 %) ont visé l’objectif GE-01 et 54 (42,2 %) l’objectif GE-02.

- 3 (2,3 %) des projets n’ont pas fait progresser l’égalité des genres (GE-00).

- 11,5 % du budget total a servi à financer des projets visant l’égalité des genres (GE-03).

- 85,4 % du budget total a servi à financer des projets intégrant l’égalité des genres (39,0 % GE-01 et 46,4 % GE-02).

- 3,1 % du budget total a servi à financer des projets qui n’ont pas fait progresser les résultats en matière d’égalité des genres (GE-00).

Point de référenceNote de bas de page 6 :

Au cours de l’exercice 2017-2018, le PSOP a produit les résultats suivants :

- 18,1 % des projets ont visé l’EG comme objectif précis (GE-03);

- 71,7 % des projets ont intégré l’EG (33,9 % GE-01 et 37,8 % GE-02);

- 10,2 % des projets n’ont pas fait progresser l’EG (GE-00).

Au cours de l’exercice 2018-2019, le PSOP a produit les résultats suivants :

- 22,2 % des décaissements de programmation ont soutenu des projets qui ciblent le genre (GE-03);

- 75,8 % des décaissements de programmation ont soutenu des projets qui intègrent des considérations de genre (46,5 % pour des projets GE-01 et 29,3 % pour des projets GE‑02);

- 1,9 % des décaissements de programmation ont soutenu des projets qui n’ont pas fait progresser les résultats en matière d’égalité des genres (GE-00).

Activité :

- S’assurer que pendant la durée du cycle de vie du projet, la priorité est accordée aux questions touchant les FPS dans les engagements avec les partenaires.

- S’assurer que tous les formulaires de demande de projet comprennent des évaluations portant sur l’EG et les FPS.

- Effectuer des évaluations relatives aux FPS lors de la conception du projet, y compris pour l’affectation de ressources (en nature).

IndicateurNote de bas de page 7 :

- Pourcentage de projets qui intègrent les considérations liées aux FPS (GE-01 et GE-02).

- Pourcentage de projets qui visent explicitement les FPS (et qui sont codés GE-03).

- Pourcentage de projets qui sont codés GE-00.

- Nombre d’organisations régionales et locales de femmes bénéficiant d’un soutien.

- Pourcentage des décaissements de programmation qui ont soutenu des projets intégrant des considérations liées à l’égalité des genres (GE-01 et GE-02).

- Pourcentage des décaissements de programmation qui soutiennent des projets ciblant l’égalité des genres (GE-03).

- Pourcentage des décaissements de programmation qui soutiennent des projets de nature GE-00.

Activités réalisées :

- Sur les 128 projets financés au cours de l’exercice 2019‑2020, 31 (24,2 % du total des projets) avaient pour objectif spécifique l’égalité des genres et ont été codés GE-03; 94 (73,4 % du total des projets) ont intégré l’égalité des genres et ont été codés GE‑01 ou GE-02; et 3 (2,3 % du total des projets) n’ont pas fait progresser les résultats en matière d’égalité des genres (GE-00). Parmi ceux qui ont intégré l’égalité des genres, 40 projets (31,2 % du total) ont été codés GE‑01 et 54 projets (42,2 % du total) ont été codés GE-02.

- Sur les 165,7 millions de dollars décaissés au cours de l’exercice 2019‑2020, 19,1 millions de dollars, soit 11,5 %, ont financé des projets ciblant l’égalité des genres (GE-03); 141,5 millions de dollars, soit 85,4 % du total des décaissements, ont financé des projets intégrant l’égalité des genres (GE-01 ou GE-02); et 5,1 millions de dollars, soit 3,1 % du total des décaissements, ont financé des projets qui n’ont pas fait progresser les résultats en matière d’égalité des genres (GE‑00). Parmi les projets qui ont intégré des considérations liées à l’égalité des genres, les projets codés GE-01 ont reçu 64,7 M $, soit 39,0 % du total des décaissements; et les projets codés GE-02 ont reçu 76,8 M $, soit 46,4 % du total des décaissements.

- En 2019‑2020, le PSOP a continué à soutenir les organisations locales et régionales de femmes dans un certain nombre de pays par le biais de fonds multi-donateurs. Notamment, le PSOP a fourni un appui aux organisations de femmes par l’intermédiaire du Fonds commun pour la paix de l’ONU, qui a dispensé des formations techniques à plus de 500 représentants d’organisations de la société civile au Myanmar. En outre, le PSOP a soutenu d’autres initiatives telles que le Fonds des femmes pour la paix et l’aide humanitaire de l’ONU et le programme N-Peace du PNUD, qui ont accordé des subventions à des organisations de femmes locales et régionales.

Résultats obtenus et progrès accomplis : Afin de progresser vers l’atteinte des cibles, un certain nombre de mesures, qui ont une incidence positive, ont été prises dans le cadre du PSOP, soit les suivantes.

- Le PSOP a mis à la disposition des partenaires du projet les outils d’AMC susceptibles de les aider à améliorer leur analyse comparative entre les genres et idéalement d’adopter la méthodologie ACG+.

- Le PSOP a amorcé un dialogue avec ses partenaires afin d’optimiser les résultats qui favorisent l’égalité des genres et d’améliorer nos connaissances respectives sur l’intégration des considérations relatives à l’égalité des genres aux projets prévus dans des régions touchées par des conflits.

- Le dialogue entretenu avec les partenaires sur l’intégration des questions liées à l’égalité des genres dans les projets vise à contribuer à accroître et à améliorer la participation des femmes dans les contextes de crise.

- À mesure que l’analyse comparative entre les genres s’améliore, nous acquérons une meilleure connaissance du contexte et en tenons compte dans le processus de planification. Un autre moyen utilisé pour obtenir des résultats plus probants qui favorisent l’égalité des genres a été de réaliser trois analyses comparatives entre les genres d’envergure nationale au Mali, en Ukraine et en Colombie.

- Le PSOP a pu contribuer au Plan d’action sur l’analyse comparative entre les genres (2016‑2020), le plan pangouvernemental détaillant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de l’ACG dans l’ensemble du gouvernement sous les thèmes de la détermination des obstacles, du renforcement des capacités en matière d’ACG+, du renforcement de la surveillance et de la responsabilisation, et de la communication des résultats. Il soutient en particulier la mise en œuvre complète de l’ACG+ dans tous nos projets. L’intégration de l’ACG+ a contribué à faire en sorte que l’élaboration des politiques, des programmes et des projets tienne compte des impacts différentiels sur divers groupes de femmes, d’hommes et de personnes non binaires.

- Grâce aux conseils et aux efforts du PSOP, les partenaires ont amélioré leurs pratiques en matière d’intégration des considérations liées à l’égalité des genres en renforçant leur capacité à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies d’intégration de ces considérations, à consulter diverses organisations de femmes et à faciliter la participation des femmes aux processus de paix. Par exemple, grâce au soutien financier du PSOP, divers groupes de femmes, représentant différentes perspectives politiques, ont entamé un processus de dialogue, de renforcement des capacités et de défense des intérêts pour exprimer leur demande de paix équitable, même en l’absence d’un processus formel (par exemple, au Yémen) ou sans accès au processus formel (par exemple, au Mali).

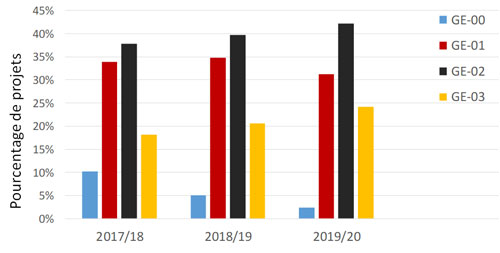

Projets Programme pour la stabilisation et les opérations de paix par Score d'égalité de genre

Version texte

| GE-00 | GE-01 | GE-02 | GE-03 | |

|---|---|---|---|---|

| 2017/18 | 10,20 % | 33,90 % | 37,80 % | 18,10 % |

| 2018/19 | 5,00 % | 34,80 % | 39,70 % | 20,60 % |

| 2019/20 | 2,34 % | 31,25 % | 42,19 % | 24,22 % |

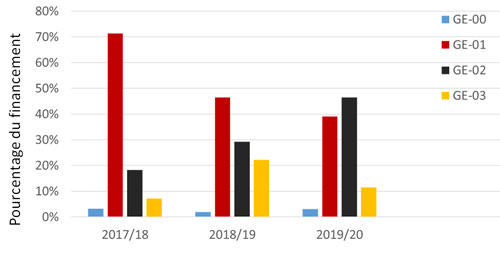

Dépenses du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix par Score d'égalité des genres

Version texte

| GE-00 | GE-01 | GE-02 | GE-03 | |

|---|---|---|---|---|

| 2017/18 | 3,20 % | 71,30 % | 18,30 % | 7,20 % |

| 2018/19 | 1,90 % | 46,50 % | 29,30 % | 22,20 % |

| 2019/20 | 3,10 % | 39,00 % | 46,40 % | 11,50 % |

Priorités : Augmenter le financement pour la mise en œuvre du Programme FPS

2.2 Cible : Des rapports d’étape annuels sur la mise en œuvre du Plan d’action sont censés être déposés au Parlement chaque année au mois de septembre. Par ailleurs, des examens de mi-parcours et des évaluations sommatives indépendants sont réalisés six (6) mois après la fin du rapport, en collaboration avec la société civile.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Nécessite une attention particulière/efficacité et capacité à l’interne

- Le dépôt du rapport d’activité annuel pour l’exercice 2018-2019 a été retardé en raison des élections fédérales de l’automne 2019. Il a été retardé davantage en raison de contraintes opérationnelles attribuables à la pandémie de COVID-19. Le rapport a été déposé au Parlement au mois de juin 2020.

Point de référence : Les rapports d’étape annuels pour le premier Plan d’action ont souvent été présentés 12 mois après la fin de l’année visée par le rapport, notamment parce qu’il a fallu au moins 6 mois pour le préparer (obtenir les contributions des partenaires du Plan d’action, tenir des consultations, obtenir les approbations, rédiger le document, le traduire et en faire la révision) et en raison des exigences opérationnelles. Une évaluation de mi-parcours a été réalisée.

Activité :

- Présenter les rapports d’étape annuels en temps opportun.

- Effectuer un examen de mi-parcours pendant l’exercice 2019-2020 et en faire la diffusion.

- Effectuer une évaluation sommative pendant l’exercice 2022-2023.

Indicateur :

- Dépôt en temps opportun au Parlement, soit en septembre de chaque année, des rapports d’étape annuels sur la mise en œuvre du Plan d’action.

Activités réalisées :

- Les modèles de rapports ont été mis à jour, tout comme les instructions pour l’exercice 2019‑2020 afin de simplifier le processus de production de rapports et tirer parti des pratiques exemplaires des exercices 2017-2018 et 2018‑2019.

- Des séances d’information ont été organisées à l’intention des neuf partenaires de mise en œuvre fédéraux au sujet des pratiques exemplaires en matière de production de rapports.

- Des rencontres individuelles ont été organisées afin d’aider les principaux responsables à produire les rapports.

- Des travaux ont été effectués en collaboration avec les directions responsables des rapports ministériels d’AMC afin d’assurer une meilleure harmonisation entre les rapports des autres directions d’AMC et ceux liés au Plan d’action.

- Deux réunions du Comité consultatif du Plan national d’action du Canada ont été tenues, ainsi que deux séances spéciales du groupe sur les femmes et les filles autochtones, et l’ACG+.

Résultats obtenus et progrès accomplis : Malgré les retards dans le lancement du cycle de rapport au printemps 2020 en raison des répercussions opérationnelles de la pandémie de COVID-19, la coordination du troisième processus annuel de rapport pangouvernemental pour le plan d’action mené par le PSOP s’est généralement déroulée efficacement.

Reconnaissant la nature complexe et étendue du processus de production de rapports lié au Plan d’action, le grand nombre de nouveaux coordonnateurs des rapports au sein d’AMC et d’autres partenaires fédéraux, et les difficultés liées au travail à domicile, les responsables du PSOP ont travaillé avec diligence afin de tirer parti des pratiques exemplaires de l’exercice 2017-2018 pour s’assurer que les principaux responsables du Plan d’action dans l’ensemble du gouvernement du Canada et les partenaires de mise en œuvre reçoivent l’aide nécessaire pour fournir des données exactes et approfondies, qui alimenteront le rapport sur le Plan d’action.

Pour ce faire, les responsables du PSOP ont mis à jour les modèles de rapports et les instructions afin de simplifier le processus. Des rencontres individuelles et des réunions d’information ont également été organisées par le truchement de plateformes et de téléconférences vidéo, pour discuter à la fois des pratiques exemplaires en matière de production de rapports sur le Plan d’action pour le gouvernement du Canada, et de l’importance de produire des rapports sur les résultats de la mise en œuvre du Programme FPS à une échelle plus générale et des difficultés connexes. Ces séances ont été bien accueillies par les principaux responsables du gouvernement, et il est clair que ceux qui y ont participé ont pu intégrer les leçons tirées dans la production de leurs rapports. Au cours des années à venir, le PSOP s’engage à examiner comment mieux harmoniser les rapports sur le Plan d’action avec les autres rapports ministériels d’exercice afin d’assurer l’uniformité entre les secteurs d’activité.

Les efforts pour entreprendre un examen à mi-parcours du Plan d’action, ainsi que de ses répercussions et processus à ce jour ont débuté à l’hiver 2020 et se poursuivront en 2021.

2.3 Cible : Le processus de suivi et de production de rapports sur le financement des projets liés aux FPS d’AMC est uniforme et permet une comparaison d’une année à l’autre à compter de 2018-2019.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Sur la bonne voie/Efficacité et capacité à l’interne

- Le système de suivi du financement mis en place pour la période de rapport 2017‑2018 continue d’être utilisé pour suivre les résultats d’un exercice à l’autre.

- Le suivi du nombre d’organisations de femmes qui reçoivent un financement pose toujours un défi et nous travaillons à trouver une solution pour le rapport 2020‑2021.

- Voir les résultats à l’annexe A de la section d’introduction du rapport sommaire.

Point de référence : En 2014-2015, AMC a commencé à assurer le suivi des données sur le financement des projets liés aux FPS à l’échelle du Ministère, et à les publier. Toutefois, les résultats manquaient d’uniformité pour différentes raisons, y compris les différences entre les systèmes de gestion de projets et la définition subjective des projets liés aux FPS.

Activité :

- Élaborer un mécanisme de suivi fiable du financement des projets liés aux FPS d’AMC.

- Assurer le suivi du financement des projets liés aux FPS et produire des rapports à cet égard.

Indicateur :

- Un système uniforme et efficace permet d’assurer le suivi du financement des projets liés aux FPS.

Activités réalisées :

- Le PSOP a élaboré une méthode de suivi des dépenses d’AMC relatives aux FPS au cours de l’exercice 2017-2018, qui permet d’obtenir des résultats uniformes et d’effectuer une comparaison d’une année à l’autre. Cette méthode a été utilisée de façon continue depuis, y compris au cours de l’exercice 2018-2019, pour assurer le suivi du financement des projets liés aux FPS et produire des rapports à cet égard, conformément aux cinq objectifs du Plan d’action.

Résultats obtenus et progrès accomplis : Les responsables du PSOP ont continué de suivre les dépenses liées aux FPS de façon uniforme, efficace et cohérente tout au long de l’exercice et ont fait état des résultats obtenus dans leurs rapports annuels en appliquant la méthode de suivi des FPS. La méthode utilisée prévoit l’extraction de renseignements de la base de données ministérielle en appliquant une formule qui combine les codes GE, les codes d’objet créés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et une liste d’États fragiles et touchés par des conflits. Le cadre de codage de l’égalité des genres d’AMC attribue un code GE en fonction de la contribution prévue d’un projet à la promotion de l’égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes et des filles. En se concentrant sur les projets codés GE‑03 (l’égalité des genres est l’objectif principal de l’initiative) et GE‑02 (il y a au moins un résultat intermédiaire en matière d’égalité des genres qui permettra de réaliser des changements observables sur les plans du comportement, de la pratique ou du rendement susceptibles de contribuer à l’égalité des genres), la méthode se concentre uniquement sur les projets qui visent à faire progresser de façon significative l’égalité des genres. Les sous‑thèmes du Programme FPS sont saisis par la sélection de codes d’objet de l’OCDE. Le fait d’utiliser la même méthode que pour les exercices 2017-2018 et 2018‑2019 permet de produire des rapports sur le financement qui sont uniformes d’une année à l’autre.

Le fait que le système actuel ne rend pas compte des types d’organisations qui reçoivent des fonds continue de poser un défi. Reconnaissant l’importance du financement des organisations de défense des droits des femmes, et la demande claire de la société civile pour la transparence sur les organisations qui reçoivent du financement lié aux FPS, AMC s’efforcera de mettre à jour la méthodologie de suivi au cours de l’exercice 2020‑2021 afin de déterminer quel pourcentage du financement lié aux FPS est accordé aux organisations de femmes. Cette méthodologie pourrait également ne pas tenir compte d’importants investissements faits en faveur d’organisations multilatérales si la totalité des investissements n’est pas jugée avoir atteint le seuil GE‑02 ou GE‑03.

Aucune méthode de suivi des dépenses sur les femmes, la paix et la sécurité n’a été élaborée par les autres partenaires fédéraux de mise en œuvre.

2.4 Cible : Des indicateurs rigoureux, cohérents et clairement mesurables sont établis et utilisés d’ici 2018-2019.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Cible atteinte/Efficacité et capacité à l’interne

- Les indicateurs ont été examinés et mis à jour par l’ensemble des principaux responsables d’AMC et des partenaires de mise en œuvre en 2018‑2019.

Point de référence : Certains des indicateurs dans le plan de mise en œuvre d’AMC ne sont pas rigoureux ni facilement mesurables.

Activité :

- Améliorer les indicateurs et le suivi.

Indicateur :

- Les indicateurs d’AMC sont améliorés et mesurables.

Activités réalisées :

- Grâce au travail accompli avec les agents d’Affaires mondiales Canada et les partenaires de mise en œuvre du gouvernement fédéral au cours de l’exercice 2018‑2019, cette activité a été en grande partie réalisée, mais un examen mineur de certains indicateurs a été entrepris et seuls quelques changements mineurs ont été apportés aux indicateurs dans le rapport 2019-2020.

Résultats obtenus et progrès accomplis : En définissant leurs indicateurs de façon plus détaillée, il a été possible d’obtenir une certaine clarté et une certaine cohérence dans la méthode d’établissement de rapport à l’égard de certaines des cibles et d’ainsi faire en sorte que les données du rapport annuel soient plus claires. Des efforts supplémentaires pour améliorer les indicateurs et les objectifs pourraient s’avérer bénéfiques, mais il est nécessaire de trouver un juste équilibre avec l’obligation de démontrer des résultats d’une année à l’autre.

Priorités : Intégrer l’EG et les considérations liées aux FPS aux politiques et aux procédures normalisées du PSOP

2.5 Cible : D’ici la fin de l’exercice 2021-2022, l’ensemble des politiques, des stratégies et des processus intègrent de manière systématique les perspectives relatives à l’EG.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Sur la bonne voie/Efficacité et capacité à l’interne

- Les 10 outils, politiques et modèles du PSOP traitent de l’égalité des genres et intègrent des considérations liées aux FPS.

Point de référence : Les considérations liées aux FPS sont une priorité pour le PSOP, et l’EG est intégrée dans tous les aspects des outils et des modèles de programme, de manière à ce que tous ses programmes en tiennent compte. De plus, le Comité consultatif interministériel du PSOP se penchera désormais sur les considérations liées aux FPS.

Activité :

- Effectuer un examen externe des considérations liées à l’EG dans les processus internes du PSOP.

- S’assurer que la stratégie mise à jour du PSOP est fortement axée sur les FPS.

- Veiller à intégrer systématiquement les considérations liées aux FPS et les perspectives tenant compte du genre dans les politiques, les stratégies et les processus.

Indicateur :

- Nombre d’outils, de politiques et de modèles du PSOP qui traitent de l’EG et intègrent des considérations liées aux FPS.

- Examen externe des considérations liées à l’EG dans les processus internes du PSOP.

Activités réalisées :

- Des efforts importants ont été déployés par le PSOP pour intégrer systématiquement l’égalité des genres dans son processus opérationnel relatif à la programmation du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix, et à la fin de l’exercice 2019‑2020, le PSOP a embauché un contrôleur externe dont le mandat comprend la formulation de recommandations sur la façon d’améliorer les retombées du Programme (notamment, son modèle de logique interne, ses stratégies, ses plans, ses résultats globaux, sa démarche favorisant l’égalité des genres, ses systèmes, ses contrôles et ses processus).

Résultats obtenus et progrès accomplis : Le processus opérationnel des subventions et des contributions intègre systématiquement les considérations liées à l’égalité des genres suivantes.

- Toutes les propositions comprennent des cibles, des résultats et des indicateurs concrets liés à l’égalité des genres, qui sont intégrés dans les ententes conclues afin de s’assurer que la pratique du partenaire au chapitre de l’égalité des genres est conforme.

- Les propositions comprennent des mesures d’atténuation des inégalités, qui sont fondées sur des données probantes (ACG+ ou autres analyses contextuelles).

- Les améliorations apportées aux propositions sont négociées avec les partenaires sur la base d’une légitimité commune (politiques, stratégies ou plans d’action existants).

- L’évaluation de l’égalité des genres dans les propositions de projet est effectuée conjointement par le responsable de projet et le conseiller en matière d’EG et est documentée.

- Les recommandations des conseillers en matière d’EG du PSOP font l’objet d’un suivi dans le cadre de la mise en œuvre des projets.

- Les modifications au processus opérationnel des projets à faible valeur monétaire doivent être apportées plus rapidement et doivent mieux soutenir les organisations locales de femmes.

- Le redressement des modèles de propositions de projet du PSOP doit améliorer la section des FPS.

- Modifications apportées à l’accord de contribution - la clause rendant obligatoire la communication des résultats en matière d’égalité des genres par les partenaires du projet a été révisée.

Lancement de consultations multi-directions afin d’assurer une approche cohérente du PSOP en matière d’égalité des genres, y compris les FPS, qui alimentera également le Plan d’action sur l’analyse comparative entre les genres (2016‑2020), le plan pangouvernemental détaillant les mesures visant à soutenir la mise en œuvre de l’ACG dans l’ensemble du gouvernement sous les thèmes de la définition des obstacles, du renforcement des capacités en matière d’ACG, du renforcement de la surveillance et de la responsabilité, ainsi que de la communication des résultats. Il soutient tout particulièrement la mise en œuvre intégrale de l’ACG+ dans tous les projets du PSOP.

2.6 Cible : Le PSOP tient systématiquement compte du Programme FPS et des facteurs liés à l’EG et à l’identité qui se recoupent dans son travail stratégique, dans ses contributions à la planification des déploiements civils, policiers et militaires, et lors des missions d’évaluation et d’établissement de la portée pour s’assurer que ses interventions tiennent compte du genre, intègrent le Programme FPS et en font la promotion.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Sur la bonne voie/Efficacité et capacité à l’interne

- La majorité des agents du PSOP ont systématiquement appliqué l’ACG+ et le Programme FPS.

- Le Canada a réussi à intégrer l’ACG+ et les considérations liées aux FPS à 8 des processus d’analyse intégrée des conflits ou de la fragilité du Canada et au Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État (le « Dialogue international »).

- Toutes les missions d’évaluation et d’établissement de la portée des programmes prévoyaient des réunions avec les représentants du gouvernement travaillant sur les questions relatives à l’égalité des genres, les organisations de la société civile (OSC), en particulier les organisations de défense des droits des femmes, ou les organisations internationales compétentes. Dans le cas des missions d’évaluation et d’établissement de la portée effectuées dans le cadre de l’Arrangement sur la police civile au Canada (APCC), 4 sur 4 (100 %) ne prévoyaient aucune réunion à ce sujet.

Point de référence : Au cours de l’exercice 2016-2017, l’ACG+ et le Programme FPS n’ont pas été systématiquement appliqués par les responsables des politiques du PSOP. Parmi les missions d’évaluation et d’établissement de la portée des programmes et des déploiements, 11 sur 15 (73 %) comprenaient des réunions avec des groupes de femmes et des ministères responsables de la condition féminine.

Activité :

- Appliquer l’ACG+.

- Intégrer les considérations liées aux FPS dans l’élaboration des politiques, les positions de négociation et les interventions du PSOP, ainsi que dans les contributions de ce dernier à la planification des déploiements civils, policiers et militaires.

- Inclure et mobiliser les représentants du gouvernement travaillant sur les questions de genre, les OSC, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, ou les organisations internationales compétentes dans toutes les missions d’évaluation et d’établissement de la portée du PSOP.

Indicateur :

- Pourcentage des agents du PSOP qui appliquent systématiquement l’ACG+ et le Programme FPS dans leur travail.

- Nombre de cas où le PSOP a été mobilisé, mais où le document final, le déploiement ou l’événement N’A PAS intégré le Programme FPS ou les considérations liées à l’EG ni n’en a fait la promotion.

- Nombre et pourcentage de missions de suivi, d’évaluation et d’établissement de la portée des projets/programmes du PSOP qui NE prévoyaient PAS de réunions avec les OSC, les organisations internationales ou les représentants gouvernementaux compétents.

Activités réalisées :

- En 2019, sous la présidence française du G7, le Canada, par l’entremise du PSOP, a été un ardent défenseur du G7 afin de l’encourager à continuer le travail amorcé par le Canada en matière de considérations liées aux FPS sous sa présidence en 2018. Le Canada a continué à coordonner l’Initiative de partenariats du G7 et a veillé à ce que tous les membres du G7 rendent compte des résultats de leurs partenariats respectifs. Le Canada a également contribué à obtenir l’inclusion d’importantes références à l’égalité des genres et aux formes croisées de discrimination dans la Déclaration de Dinard des ministres des Affaires étrangères du G7 sur les femmes, la paix et la sécurité.

- Au mois de décembre 2019, le Canada et l’Uruguay ont organisé conjointement un atelier sur les Opportunités pour le programme FPS dans les Amériques, à Montevideo, en Uruguay, en préparation de leur rôle de coprésidents de 2020 du Réseau des coordonnateurs du programme pour les femmes, la paix et la sécurité et pour envisager la mise en place d’une initiative régionale du programme FPS pour les Amériques. Il s’agissait du premier atelier sur les FPS dans la région, et les partenaires gouvernementaux, militaires et de la société civile d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que de l’Amérique du Nord y ont participé en grand nombre. Diane Redsky s’est jointe à la délégation canadienne en tant que représentante d’organisations autochtones nationales.

- Au cours de l’exercice 2019‑2020, aux termes de l’Arrangement sur la police civile au Canada (APCC), quatre missions d’évaluation et d’établissement de la portée, d’examen ou de reconnaissance en matière de sécurité ont été menées dans des pays ou des missions d’intérêt. Il s’agissait notamment de déplacements au Mali, en RDC, en Haïti et en Ukraine. Le programme de l’APCC adopte une approche féministe du déploiement de la police. À ce titre, les considérations relatives à l’égalité des genres ont été systématiquement intégrées dans les missions d’évaluation et d’établissement de la portée, d’examen et de reconnaissance menées dans les pays.

- Afin de s’assurer que les interventions du Canada sont efficaces, stratégiques et qu’elles s’attaquent aux causes profondes des conflits et de la violence, le Canada a introduit en 2019 le processus d’analyse intégrée des conflits ou de la fragilité du Canada et le plan intégré de paix et de sécurité (PIPS), en tenant compte des interventions du gouvernement dans le cadre des efforts de développement, d’aide humanitaire, de paix et de stabilisation. Ensemble, le processus d’analyse intégrée des conflits ou de la fragilité et le PIPS constituent un ensemble cohérent qui relie les connaissances contextuelles à la planification stratégique. Le processus d’analyse intégrée des conflits ou de la fragilité et le PIPS ont été amorcés pour dix pays, et pour huit d’entre eux, ont été achevés cette année (Burkina Faso, Cameroun, Guyane, Haïti, Myanmar, Soudan du Sud, Sri Lanka, Yémen, tandis que pour l’Ukraine et Mindanao, ils seront achevés au début de 2021). Tous les processus incluaient une discussion et la prise en considération des considérations liées à l’égalité des genres et des dynamiques de conflit. Au cours de l’année, des efforts ont été déployés pour s’assurer que les processus tenaient compte de l’égalité des genres, grâce à l’élaboration de nouvelles directives conçues pour intégrer l’ACG+ et le programme de FPS de façon plus cohérente dans l’ensemble de son travail. L’inégalité entre hommes et femmes est une caractéristique commune à de nombreux États fragiles et touchés par des conflits, tout comme l’impunité pour la violence sexiste et la faible participation des femmes aux postes de direction.

Résultats obtenus et progrès accomplis : Un sondage mené auprès des agents du PSOP a révélé que 37 des 39 agents participants (95 %) ont répondu qu’ils appliquaient l’ACG+ dans leur travail. Cet échantillon représente un peu plus de 50 % des agents du PSOP.

Les responsables de projets ont systématiquement intégré les considérations liées aux FPS et les perspectives tenant compte de l’égalité des genres et d’autres facteurs pertinents dans leurs missions d’évaluation et d’établissement de la portée. Voici des exemples des résultats obtenus.

- En préparation des déploiements canadiens à l’École de maintien de la paix, Alioune Blondin Bèye (EMP-ABB) au Mali, les responsables de l’Arrangement sur la police civile au Canada (APCC) ont évalué les considérations liées à l’égalité des genres en ce qui concerne la sécurité et le devoir de diligence des employés canadiens et ont également insisté auprès des responsables de l’EMP-ABB sur l’importance d’assurer une forte représentation de femmes stagiaires de la police à l’école.

- En RDC, les représentants de l’APCC ont rencontré des unités de la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations Unies (MONUSCO) et de la Police nationale congolaise participant à la protection des enfants et à la prévention de la violence sexuelle. L’objectif de la mission d’évaluation et d’établissement de la portée consistait à élaborer un plan de déploiement d’une équipe de police spécialisée afin d’aider à renforcer la réponse de la Police nationale congolaise à la violence sexuelle fondée sur le genre (VSFG).

- En Haïti, une mission d’évaluation et d’établissement de la portée visant à élaborer une mission de police bilatérale a permis de rencontrer l’unité de lutte contre la VSFG de la Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH), ainsi que des organisations de femmes afin d’entendre leurs points de vue sur la réforme de la Police nationale haïtienne. La mission a confirmé que le soutien bilatéral canadien, par l’entremise de l’APCC, serait important pour élargir la formation et le renforcement des capacités de la Police nationale d’Haïti (PNH) sur le thème de la VSFG. Ce plan est soutenu par la PNH et par l’actuel commissaire de police des Nations Unies.

- En Ukraine, les représentants de l’APCC ont rencontré des représentantes d’ONU Femmes afin d’intégrer leurs perspectives dans la détermination des prochaines étapes de la mission de police bilatérale du Canada.

Le PSOP a invariablement tenté d’intégrer les considérations liées aux FPS ou à l’égalité des genres lors des événements auxquels ses agents ont participé. Au moment de la sélection des participants qui assisteront ou recevront un soutien pour assister aux événements de l’Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, le Canada tient compte des facteurs d’identité croisés, notamment les identités géographiques et raciales, afin de s’assurer qu’une diversité de voix est représentée. L’équipe de l’Initiative Elsie fournit également des commentaires sur les révisions des mandats des missions dans une perspective intersectionnelle, en veillant à ce qu’elles soient favorables à l’égalité des genres et tiennent compte des facteurs d’identité croisés.

Priorités : Renforcer la capacité à l’égard des questions touchant les FPS et l’EG au sein du PSOP

2.7 Cible : D’ici la fin de l’exercice 2021-2022, le PSOP renforce considérablement son expertise en matière d’EG.

Progrès réalisés en date du 31 mars 2020 : Sur la bonne voie/Efficacité et capacité à l’interne

- 87 % (47 sur 54) des responsables de projets du PSOP et de leurs superviseurs ont suivi un cours sur les considérations liées à l’égalité des genres ou aux FPS, notamment un cours sur l’ACG+, ou le cours sur l’égalité des genres, les conflits et la stabilité, etc.

- 100 % des employés civils déployés ont suivi le cours obligatoire sur l’ACG+.

- 44 employés d’AMC et 8 employés d’autres ministères, y compris des employés civils en déploiement, ont suivi une formation à Ottawa sur l’égalité des genres dans les États fragiles et touchés par des conflits.

Point de référence : Au cours de l’exercice 2016-2017, le PSOP ne comptait aucun conseiller en matière d’EG, mais trois principaux responsables des considérations liées à l’EG qui assuraient l’examen des projets selon une perspective tenant compte du genre. Parmi les agents de programme du PSOP et leurs superviseurs, 60 % (15) ont suivi un cours sur l’EG (y compris sur l’ACG+) ou les considérations liées aux FPS. Il n’y a pas de données fiables concernant la formation sur l’ACG+ pour les civils déployés avant 2017-2018, et la formation sur l’EG dans les États fragiles et touchés par des conflits a été offerte pour la première fois au personnel au cours de cet exercice. Avant cela, seulement deux responsables de projets du PSOP et un civil déployé avaient suivi le cours offert à Londres par le Royaume-Uni.

Activité :

- Veiller à ce que les agents et les experts civils déployés reçoivent une formation sur les considérations liées aux FPS et les perspectives tenant compte du genre.

- Rendre obligatoire pour tous les agents la formation en ligne sur l’ACG+ du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

- Embaucher un conseiller en matière d’EG pour fournir une expertise technique d’ici la fin de l’exercice 2018-2019.

Indicateur :

- Pourcentage et nombre d’agents du PSOP et de superviseurs de ces agents ayant suivi un cours sur l’EG ou les considérations liées aux FPS.

- Pourcentage et nombre d’employés civils déployés ayant suivi le cours sur l’ACG+.

- Pourcentage et nombre d’employés civils déployés ayant suivi une formation en classe sur l’EG dans les États fragiles et touchés par des conflits.

Activités réalisées :

- Collaboration avec les fournisseurs de formation afin d’intégrer les considérations liées à l’égalité des genres dans la formation du personnel.

- Collaboration avec un institut de formation à l’interne pour améliorer la formation interne sur l’ACG+ dans le contexte des interventions de paix et de sécurité.

- Promotion du cours en ligne sur l’ACG+ dans les communications sur la formation et l’apprentissage.

- Le PSOP a créé un poste de conseiller en matière d’égalité des genres qui s’efforcera de soutenir la qualité, la cohérence et l’intégration à grande échelle de l’analyse comparative entre les genres dans les programmes et les politiques.

Résultats obtenus et progrès accomplis : Le conseiller en égalité des genres de la Direction de la planification stratégique et de la coordination du PSOP renforce systématiquement les capacités des responsables de projet à négocier avec les partenaires une meilleure intégration de l’égalité des genres et de l’ACG+ dans leurs initiatives.

Compte tenu du roulement régulier du personnel, le nombre et le pourcentage d’employés déployés et d’employés du PSOP qui ont suivi la formation d’introduction à l’ACG+ en ligne peuvent fluctuer d’une année à l’autre. Néanmoins, la grande majorité du personnel (87 % de ceux qui ont fait un rapport ; 47 sur 54 au total) et tous les employés déployés ont suivi au moins un cours sur l’égalité des genres. La participation à une séance d’information d’introduction d’une journée complète sur l’ACG+ et le programme de FPS a été rendue obligatoire pour tous les nouveaux membres du personnel, tandis que les nouveaux agents de projet ont suivi une formation plus spécialisée sur la façon d’intégrer les considérations relatives à l’égalité des genres dans les programmes de maintien de la paix et de sécurité.