Rapport d’étape du Sommet du G7 de Charlevoix

L’autonomisation économique des femmes en tant que moteur de l’innovation, de la prospérité commune et du développement durable

Groupe de travail sur la responsabilisation du G7 (GTR)

La responsabilité et la transparence sont des principes fondamentaux du G7 qui aident à maintenir la crédibilité des décisions des dirigeants du G7. Lors du Sommet de Heiligendamm en 2007, en Allemagne, les membres du G8 ont proposé l’idée de mettre en place un système de responsabilisation. En 2009, la présidence italienne a officiellement lancé ce mécanisme à L’Aquila et a approuvé le premier rapport préliminaire sur la responsabilisation et le mandat du Groupe de travail du G7 sur la responsabilisation (GTR). Depuis la publication du premier rapport détaillé à Muskoka en 2010, le GTR produit tous les trois ans un rapport complet qui examine les progrès réalisés par rapport à tous les engagements du G7, ainsi que des rapports de responsabilisation sectoriels pour les années intermédiaires. Ces rapports servent à surveiller et à évaluer la mise en œuvre des engagements pris lors des sommets des dirigeants du G7 en matière de développement et de domaines connexes, et ce, à l’aide de méthodes fondées sur des données de référence, des indicateurs et des sources de données spécifiques. Les rapports couvrent les engagements des six années précédentes et les engagements antérieurs considérés comme pertinents. Le GTR tire parti des connaissances d’experts pertinents du secteur et fournit des renseignements à la fois qualitatifs et quantitatifs. Pour 2018, la présidence canadienne a choisi l’autonomisation économique des femmes comme thème du Rapport d’étape du Sommet de Charlevoix.

Table des matières

- Sommaire

- Chapitre 1 - Une approche en matière de croissance et de développement durable adaptée et ouverte aux femmes : Le Programme de développement du G7

- Chapitre 2 - Priorités stratégiques et financement du G7 relatifs à l’autonomisation économique des femmes

- Chapitre 3 - Les progrès en faveur de l’autonomisation économique des femmes : les initiatives du G7

- 3.1 - Améliorer l’accès des femmes aux secteurs économiques et productifs afin de favoriser leur autonomisation économique

- 3.2 - Surmonter les obstacles culturels, sociaux et juridiques pour renforcer la participation des femmes aux activités économiques

- 3.3 - Promouvoir la voix et le leadership des femmes

- Chapitre 4 - Conclusions

- Annexes

Sommaire

Les dirigeants du G7 sont déterminés à soutenir l’autonomisation économique des femmes afin d’aider les femmes et les filles à atteindre leur plein potentiel. L’égalité des genres, l’autonomisation des femmes et des filles ainsi que la promotion de leurs droits fondamentaux sont essentielles à l’établissement de la paix, à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte d’une croissance économique inclusive et durable dans un monde prospère. Pour progresser vers l’autonomisation économique des femmes, il est primordial de promouvoir des politiques publiques pertinentes dans tous les secteurs socioéconomiques. Cela comprend l’accès égal à une éducation et à des soins de santé de qualité ainsi qu’aux débouchés économiques, y compris la terre, le capital et le crédit de même que les chaînes de valeur mondiales. Il est aussi indispensable que les femmes participent à égalité à la prise de décisions à tous les niveaux et que chacune d’elles bénéficie pleinement des protections sociales, afin de prévenir les cas d’exploitation et de sévices, et d’y réagir. Quand les femmes ont la capacité entière et égale de participer à la vie économique, les pays et les collectivités connaissent une croissance économique à plus large assise et un changement durable qui profitent à tous.

Les membres du G7 ont donc retenu l’autonomisation économique des femmes comme une priorité commune de développement en 2015. Le rapport d’étape du Sommet de Charlevoix décrit les progrès réalisés par les membres du G7 dans la mise en œuvre des engagements pris au Sommet d’Elmau en 2015 concernant l’autonomisation économique des femmes, en particulier ceux visant « à soutenir nos partenaires dans les pays en développement et dans nos propres pays afin d’éliminer la discrimination, le harcèlement sexuel, la violence à l’égard des femmes et des filles et les autres obstacles culturels, sociaux, économiques et juridiques empêchant les femmes de participer aux activités économiques ». En 2015 et en 2016, les membres du G7 ont alloué 28 % des fonds d’aide publique au développement pour aider les pays en développement à établir et renforcer l’autonomisation économique des femmes dans divers secteurs. Les membres du G7 et l’Union européenne ont aussi appuyé des projets et des programmes visant à éliminer la violence à l’égard des femmes en consacrant 529 millions de dollars américains à cet objectif en 2015 et 2016.

En 2017, les dirigeants du G7 se sont en outre engagés à faire progresser cet objectif en adoptant la Feuille de route du G7 pour un environnement économique respectant L’égalité des genres. Dans le cadre de sa présidence du G7 en 2018, le Canada a poursuivi ce travail en ciblant l’investissement dans la croissance au service de tous, soulignant la place des femmes et des filles en tant que composante centrale de ces efforts. Le Canada a créé le Conseil consultatif sur l’égalité des genres durant sa présidence pour s’assurer que L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes soient intégrées à tous les thèmes, activités et initiatives, tout en donnant un écho aux voix et au leadership des femmes.

Premier compte rendu détaillé des progrès réalisés par le G7 en matière d’autonomisation économique des femmes, le rapport d’étape du Sommet de Charlevoix présente une analyse préliminaire des problèmes auxquels les femmes et les filles doivent faire face et met en lumière les efforts déployés par les pays du G7 et l’Union européenne à l’appui de l’autonomisation économique des femmes dans les pays en développement. Il illustre l’engagement pris par membres du G7 de renforcer et d’appuyer l’autonomisation économique des femmes au moyen de leurs politiques, stratégies et priorités en matière d’aide internationale, ainsi que de leurs contributions financières. Les divers exemples présentés dans le rapport illustrent également le rôle important joué par la société civile, les groupes de défense des droits des femmes et le secteur privé dans la promotion de l’autonomisation économique des femmes, et la nécessité de mobiliser les hommes et les garçons.

Les membres du G7 ont réalisé d’importants investissements pour favoriser un climat propice à l’égalité des genres et à l’autonomisation économique des femmes, mais il reste encore beaucoup à faire. Le G7 continuera à mettre l’accent sur l’abolition de ces obstacles, dans le but de susciter une croissance durable afin que personne et aucun pays ne soient laissés pour compte.

Chapitre 1 - Une approche en matière de croissance et de développement durable adaptée et ouverte aux femmes : Le Programme de développement du G7

Aperçu

- Le G7 considère l’autonomisation économique et l’entrepreneuriat des femmes comme des moteurs de l’innovation, de la croissance économique inclusive et du développement durable.

- Le G7 est conscient du grand nombre d’obstacles à l’autonomisation économique des femmes – notamment des normes sociales ou des barrières culturelles restrictives, un fardeau inégal sur le plan du travail et de la prestation de soins non rémunérés, un accès inégal à l’information et aux technologies numériques, leur exclusion des processus décisionnels, des lois discriminatoires et l’absence de protections juridiques, la violence, l’exploitation et les sévices sexuels, un accès inadéquat aux soins de santé et la malnutrition.

- Le G7 demeure déterminé à renforcer l’égalité d’accès des femmes à des emplois bien rémunérés, à une éducation et une formation de qualité, aux ressources productives, à la terre, et aux avoirs financiers et numériques, et il est aussi déterminé à promouvoir le partage égal de la prestation de soins non rémunérées.

- Les engagements du G7 et des autres intervenants internationaux envers l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles doivent être accompagnés de méthodes de collecte de données améliorées et ventilées par genre ainsi que d’outils de mesure afin de rehausser la reddition de comptes.

L’égalité des genres est un élément important du fondement d’un monde plus prospère. Si des efforts ne sont pas déployés pour éliminer les inégalités entre les genres et la discrimination envers les femmes et les filles, les objectifs de développement mondiaux resteront inatteignables. Les études indiquent qu’une hausse de la participation des femmes à la population active se traduit par une accélération de la croissance économique.Note de bas de page 1 Un nouveau rapport publié par le Groupe de la Banque mondiale indique que si le revenu perçu par les femmes sur toute leur vie était le même que celui des hommes, la richesse mondiale augmenterait de 23 620 $ US par personne, en moyenne, dans les 141 pays à l’étude, soit un total de 160 billions de dollars américains par année.Note de bas de page 2 Lors du Sommet de 2015, les dirigeants du G7 ont mis l’accent sur les points suivants : « La participation des femmes à l’activité économique réduit la pauvreté et les inégalités, favorise la croissance et profite à tous. Pourtant, les femmes sont régulièrement confrontées aux discriminations, ce qui nuit au potentiel économique, compromet les investissements dans le développement et constitue une violation de leurs droits humains. » Lors du même sommet, les dirigeants du G7 se sont également engagés à investir dans l’entrepreneuriat des femmes, un « moteur essentiel de l’innovation, de la croissance et de l’emploi ».

Les membres du G7 sont déterminés à prendre des mesures concrètes pour appuyer les femmes et les filles et leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Les faits montrent que l’égalité des genres de même que l’autonomisation des femmes et des filles sont des facteurs essentiels à l’établissement de la paix, à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte de la durabilité.

L’élimination des obstacles systémiques et l’amélioration de l’accès aux ressources comme la terre, le logement et le capital, ainsi que leur contrôle, font progresser l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, ce qui a des effets positifs sur l’économie de toutes les nations. Les femmes génèrent déjà près de 40 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, et elles recèlent un potentiel de croissance supplémentaire qui reste inexploité. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime qu’une réduction de 50 % de l’écart entre les genres dans la participation à la population active pourrait mener à un gain additionnel d’environ 6 % du PIB en 2030 et à une autre hausse de 6 % (12 % au total) si l’écart entre les hommes et les femmes était complètement éliminé.Note de bas de page 3 Les avantages socioéconomiques de l’égalité des genres ne sauraient être négligés.Note de bas de page 4

Le présent chapitre offre une vue d’ensemble de l’évolution de l’autonomisation économique des femmes. Les priorités du G7 sont en phase avec les cadres de développement international mis en place récemment, qui placent les femmes et les filles au cœur des efforts de développement.

1.1 - Égalité des genres et autonomisation des femmes : piliers de la transformation de la croissance et du développement

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la Troisième Conférence sur le financement du développement, le Programme pour l’humanité et le Grand compromis du Sommet humanitaire mondial, l’Accord de Paris, le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe ainsi que le Pacte mondial des Nations Unies mentionnent tous l’égalité, ou L’égalité des genres, et, dans certains cas, incluent des engagements concrets et des mesures visant l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles. Ces structures internationales s’inspirent du travail fondamental de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et donnent davantage corps à la réalisation de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes et des filles. L’autonomisation économique des femmes est essentielle à la réalisation du Programme 2030. (Voir l’encadré 1 : Définitions de l’autonomisation économique des femmes.)

Encadré 1 : Définitions de l’autonomisation économique des femmes

En l’absence de définition consensuelle de l’autonomisation économique des femmes, la version de l’OCDE est largement utilisée : « Acquérir une autonomisation économique plus grande, c’est, pour les hommes et les femmes, disposer des moyens de participer au processus de croissance, d’y contribuer et d’en tirer profit d’une manière qui leur assure la reconnaissance de la valeur de leurs apports et le respect de leur dignité, ainsi que la possibilité de négocier une répartition plus équitable des bienfaits que procure la croissance ».Note de bas de page 5

D’autres définitions exhaustives s’inspirent de celle de l’OCDE et y ajoutent les notions de capacité d’agir (agency)Note de bas de page i et de résilience. Un document de politique produit en 2012 par ONU Femmes définit l’autonomisation économique des femmes comme « l’augmentation de la capacité des femmes à apporter des changements qui génèrent des résultats appréciables du fait de leur capacité d’agir et de leurs capacités économiques accrues » [Traduction]Note de bas de page 6, y compris par leur participation (aux marchés et au marché de l’emploi), mais aussi par la réalisation de changements dans les marchés, la répartition des tâches selon le sexe, l’accès aux ressources de même que par leur influence sur les institutions. L’importance et la place centrale de la notion de capacité d’agir sont encore renforcées dans la définition de Laszlo et coll. (2017) selon laquelle les femmes qui acquièrent leur autonomie économique sont de plus en plus en mesure « d’avoir accès aux ressources, aux débouchés et aux marchés, et de contrôler ceux-ci, et ainsi d’exercer leur pouvoir et leur capacité décisionnels au profit de tous les aspects de leur vie. » [Traduction]Note de bas de page 7

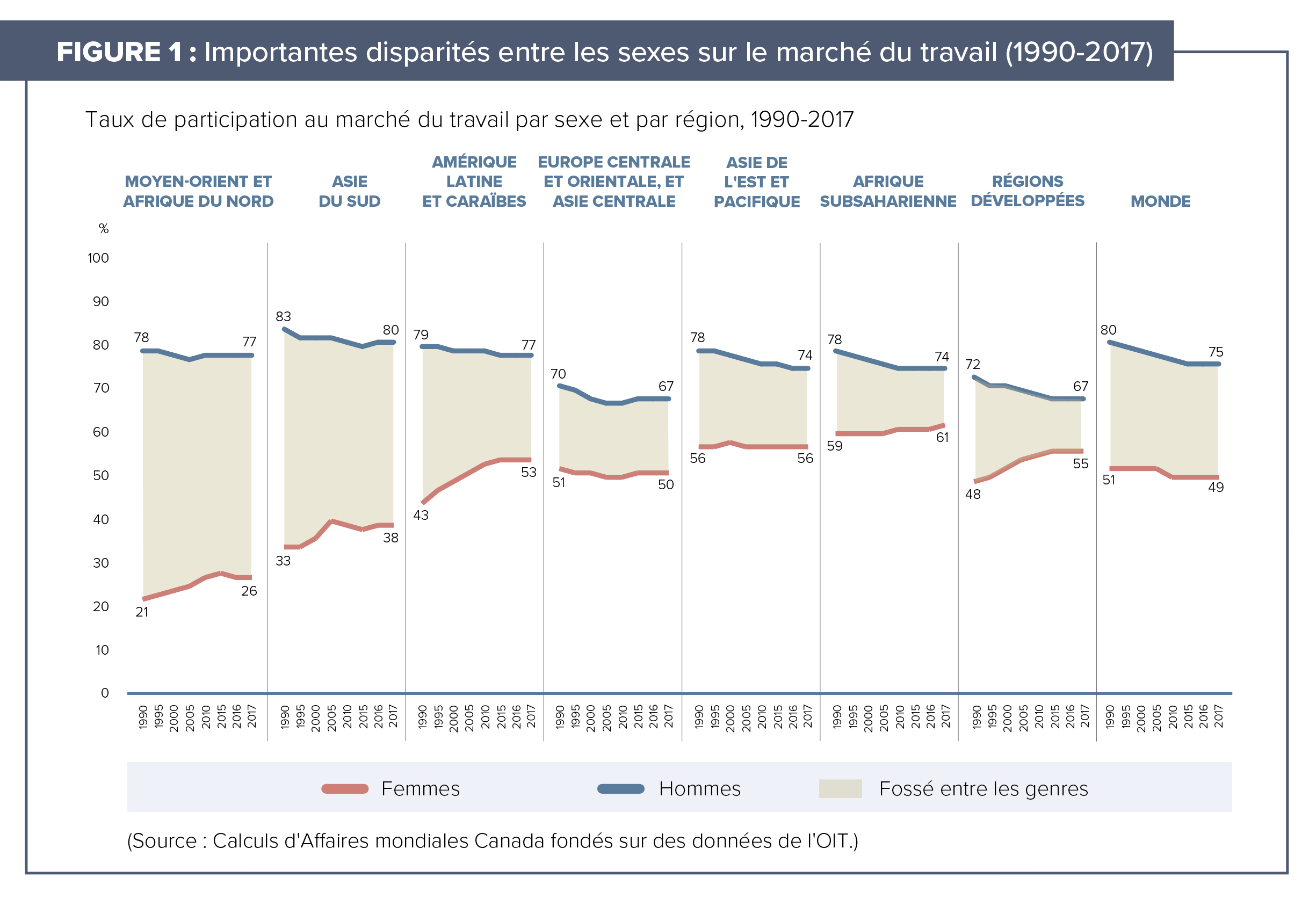

En dépit d’importants gains sociaux réalisés pour les femmes au cours des trois dernières décennies (y compris la réduction de la mortalité maternelle et l’amélioration de l’accès à l’enseignement primaire)Note de bas de page 8, les progrès en matière d’égalité des genres sont en général inégaux, les gains sont souvent fragiles et la participation économique des femmes demeure faibles. L’étude de 20 ans du Programme d’action de Beijing : inspirations d’hier et d’aujourd’hui a démontré que « les normes discriminatoires, les stéréotypes et la violence restent omniprésents, reflétant la discrimination fondée sur le sexe qui continue de rester profondément enracinée dans l’esprit des individus, des institutions et des sociétés ». L’étude documente aussi les nombreux autres obstacles et contraintes qui freinent l’autonomisation et l’égalité, y compris les vulnérabilités découlant des conflits, des crises financières et économiques, des changements climatiques et de la volatilité des prix des denrées alimentaires.Note de bas de page 9 Le grand nombre de femmes travaillant dans des emplois informels et dans de mauvaises conditions, ainsi que le fardeau écrasant des soins prodigués par les femmes et les filles et leurs effets connexes sur la participation des femmes au marché du travail, sur leurs revenus et sur les écarts en matière d’épargne-retraite sont autant de facteurs qui limitent L’égalité des hommes et les femmes et l’autonomisation économique des femmes (voir la figure 1).

Figure 1 : Importantes disparités entre les genres sur le marché du travail (1990-2017)

Version texte

| Central & Europe de l'Est & Asie centrale | Régions développées | Asie de l’Est & le Pacifique | Amérique latine & les Caraïbes | Moyen-Orient & Afrique du Nord | Asie du sud | Afrique sub-saharienne | Monde | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | |

| 1990 | 51 | 70 | 48 | 72 | 56 | 78 | 43 | 79 | 21 | 78 | 33 | 83 | 59 | 78 | 51 | 80 |

| 1991 | 51 | 70 | 48 | 72 | 56 | 78 | 44 | 79 | 21 | 78 | 32 | 83 | 59 | 78 | 51 | 80 |

| 1992 | 51 | 70 | 48 | 71 | 56 | 78 | 44 | 79 | 21 | 78 | 32 | 82 | 59 | 78 | 52 | 80 |

| 1993 | 51 | 70 | 48 | 71 | 56 | 78 | 45 | 79 | 22 | 78 | 33 | 82 | 59 | 78 | 51 | 80 |

| 1994 | 51 | 69 | 49 | 70 | 56 | 78 | 45 | 79 | 22 | 78 | 33 | 82 | 59 | 77 | 51 | 80 |

| 1995 | 50 | 69 | 49 | 70 | 56 | 78 | 46 | 79 | 22 | 78 | 33 | 81 | 59 | 77 | 51 | 79 |

| 1996 | 50 | 69 | 49 | 70 | 57 | 78 | 46 | 79 | 22 | 78 | 33 | 81 | 59 | 77 | 51 | 79 |

| 1997 | 50 | 68 | 50 | 70 | 57 | 78 | 47 | 79 | 22 | 78 | 34 | 81 | 59 | 77 | 51 | 79 |

| 1998 | 50 | 68 | 50 | 70 | 57 | 78 | 47 | 79 | 22 | 77 | 35 | 81 | 59 | 76 | 51 | 79 |

| 1999 | 50 | 68 | 51 | 70 | 57 | 77 | 48 | 79 | 23 | 77 | 35 | 81 | 59 | 76 | 51 | 79 |

| 2000 | 50 | 67 | 51 | 70 | 57 | 77 | 48 | 78 | 23 | 77 | 35 | 81 | 59 | 76 | 51 | 78 |

| 2001 | 50 | 67 | 51 | 70 | 57 | 77 | 48 | 78 | 23 | 76 | 36 | 81 | 59 | 76 | 51 | 78 |

| 2002 | 49 | 66 | 52 | 70 | 57 | 77 | 49 | 78 | 23 | 76 | 37 | 81 | 59 | 76 | 51 | 78 |

| 2003 | 49 | 66 | 52 | 69 | 56 | 77 | 49 | 78 | 24 | 76 | 38 | 81 | 59 | 75 | 51 | 78 |

| 2004 | 49 | 66 | 52 | 69 | 56 | 76 | 50 | 78 | 24 | 76 | 38 | 81 | 59 | 75 | 51 | 78 |

| 2005 | 49 | 66 | 53 | 69 | 56 | 76 | 50 | 78 | 24 | 76 | 39 | 81 | 59 | 75 | 51 | 77 |

| 2006 | 49 | 66 | 53 | 69 | 56 | 76 | 51 | 78 | 25 | 76 | 39 | 81 | 59 | 75 | 51 | 77 |

| 2007 | 49 | 66 | 54 | 69 | 56 | 76 | 51 | 78 | 25 | 76 | 39 | 81 | 59 | 75 | 50 | 77 |

| 2008 | 49 | 66 | 54 | 69 | 56 | 75 | 52 | 78 | 26 | 76 | 39 | 80 | 60 | 75 | 50 | 77 |

| 2009 | 49 | 66 | 54 | 69 | 56 | 75 | 52 | 78 | 26 | 76 | 39 | 80 | 60 | 75 | 50 | 77 |

| 2010 | 49 | 66 | 54 | 68 | 56 | 75 | 52 | 78 | 26 | 77 | 38 | 80 | 60 | 74 | 49 | 76 |

| 2011 | 49 | 66 | 54 | 68 | 56 | 75 | 52 | 78 | 26 | 77 | 37 | 79 | 60 | 74 | 49 | 76 |

| 2012 | 50 | 67 | 54 | 68 | 56 | 75 | 53 | 77 | 26 | 77 | 37 | 79 | 60 | 74 | 49 | 76 |

| 2013 | 50 | 67 | 55 | 68 | 56 | 75 | 53 | 77 | 26 | 77 | 37 | 79 | 60 | 74 | 49 | 76 |

| 2014 | 50 | 67 | 55 | 67 | 56 | 75 | 53 | 77 | 26 | 77 | 37 | 79 | 60 | 74 | 49 | 76 |

| 2015 | 50 | 67 | 55 | 67 | 56 | 75 | 53 | 77 | 27 | 77 | 37 | 79 | 60 | 74 | 49 | 75 |

| 2016 | 50 | 67 | 55 | 67 | 56 | 74 | 53 | 77 | 26 | 77 | 38 | 80 | 60 | 74 | 49 | 75 |

| 2017 | 50 | 67 | 55 | 67 | 56 | 74 | 53 | 77 | 26 | 77 | 38 | 80 | 61 | 74 | 49 | 75 |

Le Groupe d’experts de haut niveau de l’ONU sur l’autonomisation économique des femmes a relevé quatre obstacles systémiques à l’autonomisation économique des femmes, qui ont une incidence sur leur capacité de participer aux activités économiques : des lois discriminatoires et l’absence de protections juridiques; l’incapacité de réduire et redistribuer le travail domestique et les soins non rémunérés; le manque d’accès aux ressources financières et numériques et aux biens immobiliers; des normes sociales défavorables.Note de bas de page 10 La faible participation des femmes aux activités économiques a aussi des répercussions négatives sur les entreprises, les collectivités et les économies nationales. La lutte contre les disparités économiques doit par conséquent aborder aussi bien les nombreux obstacles sociaux et systémiques à l’égalité des genres et à la participation des femmes au marché du travail que les contraintes pratiques à une croissance et à un développement transformateurs.

L’amélioration des moyens de subsistance des femmes et de l’égalité des chances des hommes et des femmes sur le plan économique représente un défi universel. Voir la figure 2 : Importantes disparités entre les genres sur le marché du travail – UNStats, The World’s Women, 2015. Ce rapport souligne de plus qu’en 2015, seulement 50 % des femmes en âge de travailler faisaient partie de la population active par rapport à 77 % des hommes du même groupe d’âge.Note de bas de page 11 La prise en compte de L’égalité des genres dans le monde du travail doit commencer par un examen des obstacles à l’autonomisation économique des femmes.

1.2 - Le Programme du G7 en vue de l’autonomisation économique des femmes

L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles sont des priorités de longue date du G7 (voir l’encadré 2 : Bref historique des engagements du G7 et du G8 envers l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes). Fort de ces engagements, le G7 a défini l’autonomisation économique des femmes comme une priorité essentielle du développement en 2015. Plus récemment, dans le cadre de la Feuille de route du G7 pour un environnement économique respectant L’égalité des genres, les pays du G7 ont affirmé l’importance d’éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles dans les domaines public et privé et de s’attaquer aux obstacles structurels à l’autonomisation économique des femmes, obstacles liés aux pratiques discriminatoires, aux stéréotypes fondés sur le sexe, aux normes sociales négatives et aux attitudes et comportements néfastes.

Lors du Sommet de Taormine en 2017, les dirigeants du G7 se sont en outre intéressés aux politiques structurelles susceptibles d’avoir l’effet le plus marquant sur la promotion de l’égalité des genres en facilitant pour les femmes la participation au marché du travail, l’entrepreneuriat et l’autonomisation économique. La Feuille de route de Taormine énonce trois grandes priorités de même que les mesures et recommandations correspondantes pour favoriser l’autonomisation économique des femmes et des filles. Ces priorités sont les suivantes :

- Accroître la participation des femmes et promouvoir l’égalité des chances et des processus de sélection équitables pour les postes de direction à tous les niveaux de prise de décision.

- Améliorer l’accès des femmes à des emplois décents et de qualité.

- Éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles tout au long de leur vie.Note de bas de page 12

(Voir l’annexe A : Feuille de route du G7 pour un environnement économique respectant L’égalité des genres.)

Durant la présidence du Canada du G7 en 2018, l’égalité des genres – élément essentiel au respect des droits de la personne et impératif social et économique – est une priorité absolue. Voici deux des cinq thèmes du Sommet de Charlevoix : Investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde et Promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes. De plus, le Conseil consultatif sur l’égalité des genres pour la présidence canadienne du G7 a aidé à promouvoir un programme transformateur pour le G7 et a appuyé les dirigeants et les ministres afin de s’assurer que l’égalité des genres et l’analyse comparative entre les genres sont intégrées dans l’ensemble des thèmes, des activités et des résultats de la présidence canadienne du G7.

Encadré 2 : Bref historique des engagements du G7/G8 envers l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes

1990 : Houston, États-Unis - Nous sommes déterminés à favoriser un meilleur accès des femmes à l’enseignement et leur plus grande intégration dans l’économie (Déclaration économique, paragr. 53).

1998 : Birmingham, Royaume-Uni - Nous reconnaissons que tous les êtres humains méritent qu’on leur donne la possibilité de contribuer à la prospérité nationale et d’en partager les bienfaits grâce à un travail et à un niveau de vie décent (Communiqué final, paragr. 13).

2002 : Kananaskis, Canada - Nous nous engageons à améliorer l’éducation des filles dans tous les pays qui présentent des disparités importantes entre les genres (De nouveaux efforts ciblant l’éducation pour tous, paragr. 3).

2004 : Sea Island, États-Unis - Nous nous engageons à lancer des initiatives de microfinancement afin d’accroître les possibilités économiques et la formation professionnelle pour assurer l’autonomisation des femmes (Plan d’action du G8 : Appliquer l’esprit d’entreprise à l’éradication de la pauvreté).

2007 : Heiligendamm, Allemagne - Nous nous engageons à investir dans l’égalité des genres pour prendre en compte la dimension sociale de la mondialisation, et reconnaissons notre responsabilité à cet égard (Déclaration du Sommet : Croissance et responsabilité dans l’économie mondiale, paragr. 21).

2008 : Hokkaido Toyako, Japon - Nous nous engageons à promouvoir L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes en tant que principe dans les initiatives de coopération au développement du G8, par l’intégration de l’enjeu et des actions spécifiques (Déclaration des dirigeants, paragr. 41).

2010 : Muskoka, Canada - Nous nous engageons à lancer l’initiative Muskoka afin de réduire considérablement le nombre de décès de mères, de nouveaux-nés et d’enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement (Déclaration : Reprise et renaissance, paragr. 9).

2011 : Deauville, France - Nous nous engageons à soutenir la réforme démocratique dans le monde afin de répondre aux aspirations de liberté, y compris la liberté de religion, et d’émancipation, en particulier des femmes et des jeunes (Déclaration des dirigeants, paragr. 2).

2014 : Bruxelles, UE - Nous nous engageons à déployer des efforts sans précédent afin de promouvoir L’égalité des genres, de mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles, d’en finir avec les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés et de promouvoir la pleine participation et l’autonomisation des femmes et des filles (Déclaration du Sommet, paragr. 40).

2015 : Elmau, Allemagne - Nous nous engageons à promouvoir l’autonomisation économique, l’entrepreneuriat et la formation professionnelle des femmes ainsi que la santé maternelle. Nous sommes résolus à lutter contre la violence sexuelle lors des conflits et à mettre fin à la violence à l’égard des femmes (Déclaration des dirigeants).

2016 : Ise-Shima, Japon - Nous sommes déterminés à créer une société dans laquelle toutes les femmes et les filles sont autonomes, participent activement à la croissance économique durable, inclusive et équitable au moyen de l’éducation et de la formation et jouent un rôle important dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) (Déclaration des dirigeants).

2017 : Taormine, Italie - Nous nous engageons à intégrer les questions d’égalité entre les genres à toutes les politiques du G7 et nous accueillons favorablement l’importante contribution du W7. Pour favoriser l’autonomisation économique des femmes et des filles, les membres du G7 ont de plus adopté la première « Feuille de route du G7 pour un environnement économique respectant L’égalité des genres » (Déclaration des chefs d’État, paragr. 18).

Chapitre 2 - Priorités stratégiques et financement du G7 relatifs à l’autonomisation économique des femmes

Aperçu

- Les membres du G7 ont fait d’importants investissements pour favoriser un environnement propice à l’autonomisation économique des femmes, en contribuant à la lutte contre la discrimination, le harcèlement sexuel, la violence contre les femmes et les filles et d’autres obstacles culturels, sociaux, économiques et juridiques à la participation des femmes aux activités économiques.

- Les membres du G7 ont apporté d’importantes contributions pour faire avancer l’égalité des droits et l’autonomisation économique des femmes en adoptant des politiques ciblées et des programmes et initiatives d’aide internationale, comme l’illustre le présent chapitre.

- La participation active des partenaires, comme les organisations de la société civile, les organismes et mouvements de défense des droits des femmes et les entreprises privées, dans leurs propres pays et dans les pays partenaires, est essentielle à la réalisation de l’autonomisation économique des femmes, tout comme l’est la mobilisation positive des hommes et des garçons.

Les membres du G7 jouent un rôle important pour soutenir et renforcer l’autonomisation économique des femmes. Afin de favoriser l’égalité des genres et de faire progresser l’autonomisation économique des femmes, les membres du G7 ont intégré ces engagements aux priorités, politiques et stratégies d’aide internationale présentées ci-dessous. Des contributions financières importantes ont été faites afin d’accroître l’accès des femmes aux débouchés économiques et d’aider les pays à élaborer et mettre en œuvre des lois, des politiques et des institutions qui soutiennent l’autonomisation économique des femmes.

Le présent rapport évalue les progrès relatifs au respect des engagements pris à Elmau en 2015, en mesurant deux indicateurs. Le premier est l’appui du G7 aux mesures qui visent directement la participation des femmes aux activités économiques en ciblant L’égalité des genres comme objectif principal ou important dans les secteurs de l’économie et de la production et dans certains secteurs propices, comme l’éducation et la formation. Le tableau 1 à la section 2.2 présente une liste des programmes d’aide publique au développement (APD) dans ces domaines.

Le deuxième indicateur met l’accent sur le soutien offert aux femmes pour vaincre la violence qui leur nuit et réduit leur capacité de participer aux activités économiques. Le tableau 2 à la section 2.2 présente une liste des programmes d’APD axés sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. En s’appuyant sur les données du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, l’engagement pris en faveur de l’élimination de la violence à l’égard des femmes permet aux membres du G7 de rendre compte de leurs propres activités visant à aider les femmes à surmonter les obstacles à leur participation aux activités économiques, conformément à l’approche flexible et aux différents points de vue généraux formulés dans l’engagement.

2.1 - Priorités en matière de politiques

Canada

La Politique d’aide internationale féministe et les engagements du Canada envers l’autonomisation économique des femmes

Le Canada est résolu à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes, qui représentent le meilleur moyen d’assurer une croissance durable au service de tous. Sa Politique d’aide internationale féministe reconnaît les effets positifs et transformateurs que les femmes et les filles, y compris les adolescentes, peuvent avoir quand elles sont en mesure d’atteindre leur plein potentiel économique.

Une approche holistique

En conformité avec le Programme 2030, le Canada prend acte du fait que les défis mondiaux sont reliés les uns aux autres et nécessitent la mise en place d’une réponse coordonnée. Pour améliorer au mieux l’autonomisation économique des femmes, le Canada privilégie une approche globale, s’appuyant sur la diplomatie, le commerce, la sécurité et l’expertise de divers partenaires, notamment une large palette de ministères et d’organismes gouvernementaux canadiens, ainsi que sur le secteur privé. Cette approche est axée sur la recherche de solutions novatrices et de partenariats qui remettent en question les modèles traditionnels d’aide internationale et accélèrent les progrès vers le développement durable. Par exemple, le Canada a créé une nouvelle institution de financement du développement, FinDev Canada, pour établir de plus nombreux partenariats avec des entreprises dans les pays en développement, particulièrement celles dirigées par des femmes et des jeunes. Le Canada est également déterminé à appliquer un programme commercial progressiste qui prend entièrement en considération l’égalité des genres durant les négociations commerciales et accorde une plus grande place aux considérations entourant l’égalité des hommes et des femmes dans les accords de libre-échange (ALE), comme le démontre le nouveau chapitre sur le commerce et L’égalité des genres de l’ALE Canada-Chili.

Le Canada est également d’avis qu’il est essentiel de favoriser un environnement propice à la réalisation et au maintien des droits économiques des femmes. À cette fin, il s’est engagé à consacrer 650 millions de dollars sur trois ans afin de combler les lacunes persistantes en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles, reconnaissant que les femmes doivent pouvoir prendre des décisions libres sur leur propre sexualité et santé reproductive pour profiter pleinement des débouchés économiques. Le Canada vise également à encourager l’accès des femmes à une éducation et à une formation techniques et professionnelles, et à faire progresser leur intégration dans des chaînes de valeur dynamiques, viables sur les plans économique et environnemental. Ces mesures améliorent l’accès à un emploi décent, aident les femmes et les filles à devenir plus concurrentielles et plus novatrices et augmentent leurs perspectives d’emploi et leurs possibilités sur les marchés. Le Canada s’attache à renforcer la capacité des gouvernements de favoriser la pleine participation des femmes aux processus décisionnels au moyen d’analyses comparatives entre les genres et de budgets tenant compte des sexospécificités dans la gestion publique, et il contribue en outre à soutenir le leadership des femmes dans les entreprises, les collectivités et les institutions et à combattre leur marginalisation économique et politique.

La viabilité de l’autonomisation économique peut être fragile, toute évolution des conditions pouvant rapidement effacer les gains d’années de travail acharné et mener au dénuement et à l’impuissance. Par conséquent, l’inclusion financière, de meilleures protections sociales et l’adoption de techniques pour atténuer les effets des changements climatiques sont d’importants objectifs de la politique canadienne pour augmenter la résilience économique des femmes, particulièrement dans les régions rurales.

D’autres exemples d’initiatives du Canada pour accroître l’autonomisation économique des femmes sont présentés ci-dessous :

Promouvoir les droits économiques et le leadership des femmes

En 2017, le Canada a pris la décision stratégique de faire des organisations et des mouvements de défense des droits des femmes des partenaires clés dans la conception et la mise en place d’initiatives d’aide internationale, reconnaissant leur rôle crucial dans la réalisation de changements sociaux en vue de l’égalité des genres. Le Canada s’est engagé à consacrer 150 millions de dollars au Programme sur la voix et le leadership des femmes afin de soutenir les organisations et les mouvements de femmes locaux qui s’efforcent de promouvoir les droits des femmes dans les pays en développement.

Le programme Croissance de l’économie et débouchés économiques des femmes du Centre de recherches pour le développement international du Canada ouvre des avenues prometteuses en adoptant de nouvelles approches pour répondre à la perte de pouvoir résultant du fardeau disproportionné que constituent les soins pris en charge par les femmes. Ce programme vise à corriger les normes liées au genre, particulièrement les attentes sociales et familiales concernant le travail non rémunéré, lequel constitue un obstacle systémique à l’autonomisation économique des femmes.

Des emplois décents et des entreprises dirigées par des femmes

Le Canada a versé 20 millions de dollars à l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures, un mécanisme de la Banque mondiale visant la promotion de l’entrepreneuriat des femmes dans les pays en développement, et injecté 15 millions de dollars au projet Moyens de subsistance numériques : les jeunes et l’avenir du travail adapté, qui forme les femmes et les jeunes à l’utilisation des outils.Note de bas de page ii Ces initiatives aident les femmes entrepreneures à accéder au capital, aux réseaux et aux marchés dans les secteurs à plus forte valeur ajoutée.

France

L’autonomisation économique des femmes, une priorité pour l’action extérieure de la France

La France considère l’autonomisation économique des femmes comme un vecteur essentiel du progrès et du développement durable. Conformément à l’engagement du président Macron de faire de l’égalité hommes-femmes la « grande cause » de son quinquennat, la France a adopté sa stratégie pour L’égalité des femmes et les hommes 2018-2022 lors de la dernière réunion du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) en février 2018. Elle y décrit ses priorités visant la promotion de L’égalité des genres dans ses actions extérieures et sert de feuille de route aux organismes d’exécution du ministre français des Affaires étrangères, comme l’Agence Française de Développement (AFD).

Alors que les inégalités professionnelles continuent de compromettre le plein potentiel des femmes et ont des répercussions économiques directes sur les sociétés, la France fait ressortir l’autonomisation économique des femmes comme l’une de ses cinq priorités. Conformément à ses engagements pris dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, elle est résolue à faire en sorte que les femmes jouent un rôle majeur dans l’atteinte du développement durable. Pour prendre des mesures concrètes pour faire de l’égalité des genres une réalité, la France s’engage à accroître l’accès des femmes et des filles aux services, particulièrement les services sociaux comme l’éducation permanente et la santé et les droits sexuels et reproductifs.

La France définit également l’accès à la propriété foncière, aux services financiers, aux infrastructures de transport, aux services juridiques et aux technologies de l’information et des communications comme des conditions essentielles à l’autonomisation économique des femmes. Plus précisément, la France vise l’élimination des stéréotypes liés au genre dans le monde du travail afin d’aider les femmes à intégrer les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées, ou ceux où elles sont actives, mais non reconnues, comme les changements climatiques et la transition énergétique, ou encore à créer leur propre entreprise rentable. Elle reconnaît également le rôle des politiques publiques pour garantir l’emploi des femmes, la protection sociale et les services et la sécurité en milieu de travail.

La France fait la promotion des programmes d’aide humanitaire conçus pour garantir les moyens de subsistance des femmes lors des crises et des situations d’accalmie. Finalement, la France promeut le rôle des femmes dans l’atténuation des changements climatiques et dans l’adaptation à ces changements. Responsables de 60 à 80 % de la production agricole dans les pays en développement, les femmes contribuent à l’économie rurale et à la sécurité alimentaire, un secteur essentiel, mais menacé par les changements climatiques. Les variations climatiques placent les femmes dans une position économique très vulnérable et précaire. La France a fermement défendu l’intégration de la dimension de genre dans l’Accord de Paris et dans le Plan d’action Genre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) afin de prendre en compte ces variations dans les politiques, les négociations et les considérations financières relatives aux changements climatiques à l’échelle locale et internationale.

L’approche recommandée par la France

Une approche axée sur les droits

L’inégalité des femmes et des hommes dans les milieux de travail est souvent alimentée par des normes culturelles et patriarcales. Le fait que les femmes ne sont pas toujours au courant de leurs droits exacerbe leur silence et peut mener à la démission. La France favorise une approche axée sur les droits pour ses programmes de développement, pour que les femmes comprennent mieux les engagements constitutionnels et internationaux de leurs pays et pour saper la légitimité de la discrimination en milieu de travail.

Une approche transversale et fondée sur le cycle de vie

Des facteurs culturels et structurels contribuent à l’accès inégal aux débouchés économiques. Pour profiter de ces possibilités, les femmes doivent avoir accès à l’éducation et à la formation professionnelle et à des services de santé sexuelle et reproductive ainsi qu’aux droits connexes, et elles doivent disposer du droit de décider quand se marier et avoir des enfants, et de droits liés à la distribution des responsabilités domestiques et familiales, etc. Par conséquent, la France considère les questions de genre comme transversales et globales et favorise une approche axée sur le cycle de vie et centrée sur les besoins particuliers et les catégories d’âge. Les jeunes filles et les adolescentes méritent une attention marquée en raison des défis particuliers auxquels elles sont confrontées et qui peuvent augmenter leur vulnérabilité, comme l’accès inégal à l’éducation, le mariage des enfants et les grossesses précoces.

Engager les hommes et les garçons

L’égalité des genres ne peut être atteinte sans la participation des hommes et des garçons. Ils jouent un rôle crucial en ce qui a trait à l’amélioration des résultats pour la santé, la lutte contre la violence fondée sur le genre et la promotion de l’élimination des stéréotypes et des pratiques nuisibles. Les jeunes hommes et les garçons sont ciblés par l’entremise de programmes axés sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, comme le Fonds Français Muskoka, mis en œuvre dans huit pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale.

Exemple de programme phare visant l’autonomisation économique des femmes

Projet de l’Agence Française de développement et de la Banque de développement de la Turquie à l’intention des entreprises favorables aux femmes en Turquie

En 2017, l’AFD et la Banque de développement de la Turquie (TSKB) ont lancé un programme visant l’autonomisation économique des femmes, dont le mandat est d’améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail et de promouvoir la participation des femmes à l’emploi en Turquie.

Grâce à un prêt de 100 millions d’euros de l’AFD, la TSKB dispose d’une marge de crédit pour financer des investissements d’entreprises turques dans ce domaine, afin d’encourager les entreprises favorables aux femmes.

La TSKB sensibilisera les entreprises aux questions concernant l’emploi des femmes et l’égalité dans la sphère professionnelle en leur offrant de la formation et des outils sur des sujets comme l’égalité de traitement dans les relations de travail et les salaires, les droits spécifiques concernant notamment les congés de maternité et la violence fondée sur le genre.

Allemagne

L’égalité des genres – une priorité clé de la coopération au développement de l’Allemagne

L’égalité des genres est un objectif du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et un objectif explicite, un principe et un critère de qualité au cœur de la coopération économique pour le développement. À cette fin, le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) s’est engagé à suivre une approche fondée sur les droits de la personne.

Avec sa stratégie intersectorielle de 2014 sur l’égalité des genres dans la politique de développement allemande, le BMZ a établi une approche à trois volets pour la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes, à savoir l’intégration des questions de genre, l’autonomisation et le dialogue politique.

Le Plan d’action de la politique de développement pour L’égalité des femmes et les hommes 2016-2020 (GAP II) prévoit des mesures concrètes pour mettre en œuvre la stratégie contraignante d’égalité des genres et l’approche à trois volets. Les feuilles de route annuelles mettent en œuvre GAP II. Les domaines thématiques et les objectifs stratégiques sont sélectionnés chaque année et des mesures de mise en œuvre sont présentées. L’autonomisation économique des femmes est un objectif clé du Plan d’action pour l’égalité des genres et donc une priorité pour la Coopération allemande au développement.

L’Allemagne est également déterminée à promouvoir l’égalité des genres à l’échelle nationale et a adopté plusieurs nouvelles lois et mesures non législatives pour soutenir l’autonomisation économique des femmes. La loi sur la participation équitable des femmes et des hommes aux postes de direction dans les secteurs public et privé est entrée en vigueur en 2015. En juillet 2017, une nouvelle loi visant la promotion de la transparence des structures salariales est entrée en vigueur. En outre, l’Allemagne a modifié sa loi relative à l’allocation parentale et au congé parental afin de favoriser le partenariat et de permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Enfin, l’autonomisation des femmes est également mesurée dans le cadre de la stratégie allemande de développement durable.

Les initiatives nationales et internationales suivantes sont des exemples de pratiques exemplaires :

L’intégration économique des femmes dans la région MENA (EconoWin)

« Quand les femmes travaillent, les économies gagnent. » Depuis 2010, le programme EconoWin de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a permis d’améliorer les conditions de la participation économique des femmes en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Le secteur privé, la société civile et les partenaires gouvernementaux se sont unis pour promouvoir la participation active de tous les hommes et de toutes les femmes.

Le projet a porté sur quatre domaines : 1) s’attaquer aux stéréotypes sociaux et culturels dans le domaine des femmes et du travail au moyen d’une initiative; 2) favoriser l’émergence des talents féminins par le mentorat, l’orientation professionnelle et l’accompagnement de carrière; 3) professionnaliser la gestion de la diversité des genres dans le secteur privé; et 4) intégrer les femmes des régions rurales au marché du travail et accroître leur production.

Le projet a produit des résultats formidables. Le projet a donné d’excellents résultats : il a notamment permis d’atteindre 6 000 participants au moyen de 325 événements cinématographiques sur le thème des femmes et du travail; quelque 150 représentants sectoriels ont discuté publiquement de la mise en œuvre de lois favorables aux femmes et aux familles lors de tables rondes; enfin, 30 conseillers commerciaux régionaux et 25 associations professionnelles ont pris connaissance du concept de la gestion de la diversité des genres.

Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) : Formation professionnelle et d’enseignement technique dans l’agriculture (FPET-A) à l’intention des femmes en Afrique

Le projet vise à assurer que les possibilités de formation axées sur le marché du travail et stimulant les revenus pour les femmes dans le secteur agroalimentaire soient prises en compte dans les systèmes d’EFTP dans les pays pilotes sélectionnés, soit le Kenya, le Malawi, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo.

La formation améliore l’accès des femmes à l’enseignement formel et informel dans le secteur de l’agroalimentaire et leur permet d’acquérir les compétences nécessaires pour gagner leur vie grâce à un emploi ou un travail indépendant. Dans les six pays partenaires, le projet cible les femmes dans la formation professionnelle formelle, les petites agricultrices qui n’ont pas accès à la formation et les femmes qui dirigent de petites ou microentreprises. L’approche prend en compte les différents besoins et rôles sociaux des femmes. Ainsi, le projet offre prioritairement accès à des options de formation informelle et flexible, comme des cours en soirée et durant les fins de semaine. De plus, il offre des programmes de mentorat et promeut des méthodes d’enseignement adaptées aux femmes ayant peu d’expérience de l’école.

Fortes en milieu de travail – Inclure les mères migrantes

Avec le programme du Fonds social européen sur l’inclusion des mères migrantes au milieu du travail, le gouvernement allemand s’emploie à donner aux mères migrantes les moyens d’assurer durablement leur subsistance. Les femmes reçoivent un soutien individuel dans leur parcours vers l’emploi et un accès amélioré aux services existants d’intégration au marché du travail. Depuis février 2015, environ 80 emplacements de projet ont été financés en Allemagne. Les projets adoptent des approches visant des groupes cibles déterminées et des structures. En plus des mesures de sensibilisation visant à susciter la participation de ces femmes, le but est d’accroître la reconnaissance au sein du milieu des affaires du potentiel des mères issues de la migration.

Italie

L’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) a toujours placé L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes au cœur de ses politiques et de ses actions. L’Italie en fait la promotion en adoptant une approche multidimensionnelle et globale, non seulement en reconnaissant qu’il s’agit d’une condition fondamentale au respect des droits des femmes, mais également en mobilisant la capacité d’agir des femmes grâce à des stratégies transformatrices visant l’éradication de la pauvreté.

L’autonomisation économique et sociale des femmes est en réalité un élément clé de la capacité des femmes à jouir de tous les autres droits de la personne, tout comme est reconnue la profonde relation entre la dimension économique et les autres dimensions sectorielles.

L’Italie a plaidé pour que l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles soient un objectif autonome inscrit au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD5) ainsi qu’une composante transversale du Programme, et elle harmonise ses activités de développement avec les recommandations des organismes internationaux pertinents (c’est-à-dire l’ONU, l’UE, le G7 et le G20).

Des directives précises de l’AICS ont été adoptées pour traduire dans la pratique la promotion de la pleine participation des femmes aux processus de développement socioéconomique des pays partenaires. Ces mesures se retrouvent également dans le Document de programmation et de planification des politiques triennales (PPPD) 2016-2018 et 2017-2019 de l’AICS. L’examen des lignes directrices de l’Agence relatives à L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes est en cours et permettra de renforcer la méthodologie pour l’intégration de la dimension de genre et son application dans toutes les activités de l’AICS, en phase avec le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable.

La stratégie italienne est fondée sur une approche double menée depuis de nombreuses années, tout en respectant les plans sectoriels nationaux et les politiques des pays partenaires :

- L’intégration de la dimension du genre à appliquer dans toutes les activités de développement;

- La mise en œuvre d’initiatives dédiées aux filles et aux femmes.

Cette action de l’AICS se veut multidimensionnelle et intersectorielle pour refléter la complexité de la vie des femmes et pleinement prendre en compte toutes les discriminations, entraves et obstacles nuisant au processus d’autonomisation. De plus, la plupart des initiatives de l’Agence comprennent l’amélioration des systèmes de collecte de données ventilées par sexe et la mise en œuvre d’une perspective de genre dans le processus budgétaire. Ainsi, le bien-être des femmes sous un angle pluridimensionnel et la contribution de leur travail non rémunéré aux politiques macroéconomiques sont pris en compte dans le processus d’élaboration des politiques à l’échelle locale et nationale.

L’Italie travaille aussi avec les organismes internationaux et a notamment entrepris récemment des initiatives avec les organisations suivantes : ONU Femmes, Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) (Institut agronomique méditerranéen de Bari), Organisation internationale pour les migrations (OIM), Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les projets de l’AICS axés sur le genre au Sénégal et en Éthiopie de même que l’initiative humanitaire à l’intention des femmes en Syrie sont trois exemples illustrant bien cette démarche.

Le programme intégré de développement économique et social au Sénégal, une initiative bilatérale, contribue à répondre aux besoins des femmes et des groupes vulnérables, en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, des institutions locales et des organisations de la société civile, tout en poursuivant les visées de l’Objectif de développement durable no 5. En déterminant le potentiel économique et social des femmes et leurs besoins, de même que les obstacles et la discrimination fondés sur le genre auxquels elles font face, le programme promeut l’autonomisation économique des femmes et leur capacité d’agir au moyen des trois volets suivant : 1. Promotion de l’accès aux ressources et aux débouchés économiques, y compris des emplois, des services financiers spécifiques, la propriété et les autres facteurs de production, l’acquisition de compétences et l’information sur les marchés. 2. Mise en œuvre de la stratégie sénégalaise de lutte contre la violence fondée sur le genre (prévention, appui aux victimes et à leurs familles, et promotion de systèmes juridiques et judiciaires adaptés). 3. Renforcer la participation et la voix des femmes dans le processus de prise de décision politique, notamment en appuyant les capacités de négociation des femmes, en renforçant les réseaux de femmes entrepreneures, en faisant la promotion d’un budget sensible à la question du genre et en créant deux organismes locaux de développement économique pour l’autonomisation des femmes.

Projet d’autonomisation économique et d’intégration sociale des femmes en Éthiopie. Ce projet pilote bilatéral vise l’intégration de l’autonomisation des femmes socialement et économiquement vulnérables (femmes incarcérées, victimes de la traite de personnes, écolières qui rejettent les pratiques traditionnelles néfastes) et fait la promotion de l’intégration systématique des questions d’égalité des genres à l’échelle gouvernementale. Il appuie la protection des droits des femmes et des filles à l’échelle de la collectivité, notamment par des actions de sensibilisation, tout en accroissant le signalement des pratiques nuisibles et en favorisant une plus grande acceptation des femmes entrepreneures et dirigeantes. Le projet s’articule autour de trois piliers : 1. La recherche et l’analyse comparative entre les genres axées sur la voix des femmes pour accroître leur participation à la définition des initiatives sensibles à la dimension de genre. 2. Le développement des capacités et des connaissances à l’échelle des institutions et des collectivités concernant les rôles féminins et masculins et les droits des femmes dans la promotion des changements d’attitude. 3. L’autonomisation économique visant à promouvoir les compétences entrepreneuriales, l’estime de soi et les microentreprises.

Une nouvelle initiative bilatérale et multilatérale axées sur l’aide et l’autonomisation à l’intention des femmes et des filles réfugiées syriennes ainsi que des femmes et des filles vulnérables dans les communautés hôtes en Égypte, en Jordanie et au Liban, fait partie de la réponse de l’AICS à la crise syrienne. L’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie des femmes et des filles réfugiées syriennes, tout en leur offrant l’occasion d’acquérir les compétences et le savoir-faire nécessaires pour rebâtir leur vie après leur retour en Syrie. La composante d’autonomisation économique des femmes est jumelée à des services de santé sexuelle et reproductive et aux composantes de la réponse à la violence fondée sur le genre. La participation des femmes réfugiées syriennes aux négociations de paix et à la reconstruction future de ce pays est également encouragée.

L’Italie a aussi soutenu activement L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes à l’échelle nationale. Des réformes législatives et des plans-cadres d’aide dédiée sont en place, y compris pour la promotion de l’intégration sociale et économique des femmes et des filles migrantes. Le ministère de l’égalité des chances de la présidence italienne du Conseil des ministres a lancé – conformément au premier Plan d’action national de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes (2016) – deux appels de propositions annuels pour le financement de projets d’assistance aux victimes de la traite des personnes, notamment des femmes et des filles (pour un total de 37 millions d’euros au cours de l’exercice biennal). De plus, la protection et l’autonomisation des femmes et des filles migrantes sont pris en compte dans le plan stratégique national sur la violence des hommes à l’égard des femmes 2017-2020.

Japon

Créer une société dans laquelle toutes les femmes peuvent exceller est l’un des enjeux prioritaires; diverses politiques ont été mises en œuvre en vue d’atteindre cet objectif. À l’initiative du premier ministre Abe, le Japon a fortement soutenu la coopération internationale en matière d’égalité entre les genres et d’autonomisation des femmes avec la conviction que la création d’une société où les femmes excellent dynamisera le monde entier.

En mai 2016, le Japon a lancé la stratégie de développement pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes comme l’une de ses politiques thématiques en vertu de la Charte de coopération au développement. La stratégie se concentre sur 1) la promotion des droits des femmes et des filles, 2) l’établissement d’un environnement favorable pour que les femmes et les filles puissent atteindre leur plein potentiel, 3) la progression du leadership des femmes en politique, en économie et dans d’autres secteurs publics. Lors du Sommet du G7 à Ise-Shima en mai 2016, le Japon a annoncé son plan pour former environ 5 000 femmes pour des postes d’agent d’administration et pour contribuer à l’éducation d’environ 50 000 femmes sur une période de trois ans (2016-2018).

De plus, lors de la World Assembly for Women (WAW!) 2016 (décembre 2016) que le Japon accueille depuis 2014 en vue de créer « une société dans laquelle les femmes brillent » au Japon et ailleurs, invitant des principaux dirigeants de partout dans le monde, le premier ministre Abe a annoncé l’allocation de 3 milliards de dollars américains en aide totale pour les femmes dans les pays en développement d’ici 2018. Ces initiatives sont mises en œuvre de façon continue.

Dans le cadre de ces mesures, le Japon a mis en place divers projets visant la promotion de l’autonomisation économique des femmes, comme le séminaire sur le développement des activités commerciales des femmes en Afrique; le renforcement des capacités et la concertation sur les politiques en vue de catalyser l’entrepreneuriat féminin en Malaisie; le développement des capacités de l’Union des femmes vietnamiennes (VWU) pour favoriser un financement inclusif et sensible à la dimension de genre au Vietnam; et le renforcement du pouvoir et la promotion des petits exploitants horticoles au Kenya, en Tanzanie, à Madagascar, en Palestine et en Égypte.

Le Japon appuie également les femmes entrepreneures dans les pays en développement par sa contribution à l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures (We-Fi) lancée au Sommet du G20 de Hambourg en 2017.

Le Japon est l’un des principaux pays donateurs à ONU Femmes et a consacré environ 22 millions de dollars américains au financement de projets de cette organisation en Afrique et au Moyen-Orient en 2017. Le Japon appuie notamment le programme Leadership, autonomisation, accès et protection des femmes (LEAP). Le programme LEAP apporte une réponse globale aux besoins urgents des femmes en situation de crise, y compris une protection contre la violence sexuelle et la promotion de la participation des femmes. Le Japon en tant que défenseur du programme LEAP, a organisé conjointement avec ONU Femmes une table ronde de haut niveau à New York en mars 2018. Le premier ministre Abe a été choisi comme l’un des 10 chefs d’État dans le cadre la campagne d’ONU Femmes HeForShe (Lui pour Elle) afin de mobiliser les hommes et les garçons dans la promotion de L’égalité des genres.

Le Japon est également l’un des principaux contributeurs au Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en conflit, et il appuie un certain nombre de projets visant à améliorer les capacités d’intervention contre la violence sexuelle dans des pays comme la Somalie, la République du Congo et l’Irak. Le Japon a formulé en septembre 2015 un Plan d’action national sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) 2015 et l’a progressivement mis en place.

Par ailleurs, le Japon a appuyé des initiatives dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et des droits connexes pendant environ 50 ans par des contributions au FNUAP et à la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF) visant l’autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde. Ces initiatives comprennent la prestation de services de santé sexuelle et génésique, des examens médicaux prénatals, des soins obstétricaux d’urgence et des ensembles minimaux de services initiaux, ainsi que des activités de diffusion au moyen de cliniques mobiles. La santé est le fondement de l’autonomisation économique et politique des femmes et des filles. Le Japon fait la promotion d’une couverture santé universelle (CSU) qui permette aux femmes et aux filles de mieux protéger leur santé physique et mentale en ayant accès aux services essentiels. En décembre 2017, le Japon a été l’hôte du Forum sur la CSU 2017 conjointement avec la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’UNICEF, CSU 2030 et JICA afin de débattre activement de la couverture santé universelle à l’échelle mondiale. Plus de 600 personnes ont assisté au Forum à Tokyo.

Le Japon s’est aussi engagé à faire tous les efforts possibles autant à l’échelle nationale qu’internationale en vue d’atteindre les ODD, et considère l’égalité des genres comme un aspect essentiel à l’atteinte de ces objectifs. En mai 2016, le Japon a établi « un bureau central de promotion des ODD » qui est dirigé par le premier ministre Abe et comprend tous les ministres. L’organisme a élaboré en décembre 2016 les Principes directeurs relatifs à la mise en œuvre des ODD et, en décembre 2017, le Plan d’action 2018 relatif aux ODD dont l’un des trois piliers est l’autonomisation des femmes et des prochaines générations.

Royaume-Uni

L’autonomisation économique des femmes est au centre de la poursuite des objectifs du développement durable et, ainsi, devient un élément clé des approches du Department for International Development (DFID) du R.-U, tant pour le développement économique que pour l’égalité des genres.

La Stratégie de développement économique (en anglais seulement) du DFID, lancée au début de 2017, vise à transformer les économies et à assurer une croissance qui profite à tous. Le changement à long terme proviendra d’emplois plus productifs et mieux rémunérés ainsi que de meilleures conditions de travail. Cela signifie évoluer vers des secteurs de productivité accrue, notamment le secteur manufacturier, et stimuler la productivité au sein de secteurs existants, notamment l’agriculture. La croissance du secteur commercial, des investissements et du secteur privé sera importante pour la création d’emplois plus nombreux et meilleurs. Les obstacles doivent disparaître afin que les possibilités soient plus équitablement réparties – et que personne ne soit laissé pour compte.

La stratégie formule les engagements suivants : veiller à ce que tous les efforts de développement tiennent compte de la discrimination fondée sur le genre et mettent l’accent sur les meilleurs emplois dans les secteurs à forte croissance; accroître les rendements dans les secteurs déjà occupés par les femmes et améliorer les conditions de travail; éliminer les obstacles fondés sur le genre, y compris le manque d’accès aux ressources, le manque de temps ainsi que les normes et les lois discriminatoires.

La Vision stratégique pour l’égalité des genres (en anglais seulement) du DFID, lancée en 2018, précise l’engagement en faveur du maintien du leadership et de l’investissement dans les quatre axes fondamentaux dans lesquels le DFID a fait ses preuves, en prenant appui sur les résultats atteints à ce jour et en les reproduisant à grande échelle :

- Mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles

- Santé et droits sexuels et génésiques

- Éducation des filles

- Autonomisation économique des femmes et croissance inclusive

Le DFID recourra également à son expertise et à ses réseaux pour affirmer son leadership sur un cinquième axe – l’autonomisation politique des femmes – qui, conjugué aux quatre orientations présentées ci-dessus, pourra transformer la vie des filles et des femmes.

Le DFID aidera les filles et les femmes à renforcer leur pouvoir économique, en jouissant d’un meilleur accès et à de meilleures options en matière d’emploi dans des secteurs où la croissance est élevée et les conditions de travail s’améliorent, et d’un plus grand accès aux atouts numériques, financiers, fonciers et immobiliers. Le Royaume-Uni s’attaquera aux obstacles à L’égalité des femmes et les hommes, y compris les lois et les normes sociales qui nuisent aux femmes, par exemple le fardeau inégal et non rémunéré de la prestation de soins, le harcèlement, la violence et la discrimination. Cette approche s’appuie sur les conclusions du Groupe d’experts de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies sur l’autonomisation économique des femmes (2016 et 2017) (en anglais seulement), que le gouvernement du Royaume-Uni est fier de soutenir.

Voici des exemples de l’approche innovatrice du DFID dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes et des filles :

Work and Opportunities for Women (WOW) (travail et possibilités pour les femmes) : Travail avec les entreprises britanniques et mondiales, afin d’offrir à 300 000 femmes un meilleur accès aux chaînes d’approvisionnement en agriculture, en fabrication et dans d’autres secteurs mondiaux.

SPRING – Assets to Adolescent Girls Programme : (SPRING – Programme pour les actifs visant les adolescentes) : (En partenariat avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l’Australie (DFAT) Accélérateur d’entreprises soutenant les entreprises dont les produits et les services s’adressent aux adolescentes dans le but de les aider à apprendre, à gagner de l’argent, à économiser et à se protéger.

Ethiopia Land Investment for Transformation (investissement sur des terres de l’Éthiopie, à des fins de transformation) :Programme de soutien du gouvernement de l’Éthiopie, en vue d’offrir aux agriculteurs de quatre régions des certificats de propriété reposant sur des cartes géographiques. Le projet vise à garantir des droits fonciers à 6,1 millions de ménages et à mettre en place un mécanisme de certification foncier de deuxième niveau afin d’enregistrer 14 millions de parcelles de terre en régions rurales dont 70 % sont détenues par des femmes, conjointement ou individuellement.

Le DFID continuera de fournir à son personnel et à ses partenaires de prestation l’expertise, les outils et le savoir-faire nécessaires pour mieux intégrer L’égalité des genres aux politiques et aux programmes, et de participer à tous les secteurs grâce à une approche par portefeuille basée sur l’égalité des genres. Il s’agira notamment d’intégrer pleinement l’égalité des genres dans les systèmes commerciaux afin d’assurer une plus grande efficacité de la prestation sur le terrain et du suivi des dépenses et des résultats, et de mieux rendre compte des résultats aux femmes et aux filles dont nous essayons de changer la vie ainsi qu’aux contribuables du Royaume-Uni.

États-Unis

Les États-Unis sont résolus à faire de la promotion de l’autonomisation économique des femmes un élément fondamental de leur politique étrangère. Comme le mentionne la stratégie de sécurité nationale du président Trump en 2017, les sociétés qui donnent aux femmes les moyens de participer pleinement à la vie civique et économique sont plus prospères et pacifiques.

Lorsque les femmes sont plus autonomes financièrement, elles investissent dans leur famille et leur collectivité, créant un effet multiplicateur qui stimule la croissance économique et crée des sociétés plus pacifiques. L’accroissement de l’autonomisation économique des femmes dans le monde est également essentiel pour aider les pays en développement à devenir autonomes sur le plan économique et permettre aux femmes de réaliser leurs aspirations économiques.

En pratique, les États-Unis reconnaissent que l’autonomisation économique des femmes nécessite de tenir compte simultanément de contraintes, de défis et de possibilités complexes. Cela exige une approche multiforme qui prend en considération les nombreuses facettes du problème. En termes généraux, les États-Unis essaient de :

- Réduire les disparités qui existent dans l’accès des femmes aux ressources, aux richesses, aux débouchés et aux services dans les domaines économique, social, politique ou culturel, ainsi que dans le contrôle qu’elles exercent sur ces ressources et les avantages qu’elles en tirent,

- Prévenir la violence fondée sur le genre, l’exploitation et les sévices sexuels et leurs effets néfastes sur les personnes, les collectivités et les nations, et y réagir; et

- Développer les capacités des femmes et des filles de réaliser leurs droits, de déterminer leurs choix de vie et d’influencer la prise de décisions dans les ménages, les collectivités et les sociétés.

Les États-Unis mettent en place leur stratégie de sécurité nationale au moyen de programmes qui permettent aux femmes d’acquérir des compétences et des outils, et de profiter des débouchés, pour réaliser leur plein potentiel économique. Ces efforts reposent sur trois piliers interdépendants et renforcés : le développement de la main-d’œuvre et la formation professionnelle; l’esprit d’entreprise et l’accès au capital; et l’amélioration de l’environnement propice aux entreprises, notamment les lois, règlements, politiques et normes sociales et culturelles.

Le développement de la main-d’œuvre et la formation professionnelle des femmes et des filles contribuent à jeter les bases de leur autonomisation économique. L’accès accru des femmes et des filles à une éducation et à une formation de qualité, notamment grâce à des occasions de formation étroitement liées aux besoins des employeurs, peut mener à des emplois mieux rémunérés, y compris dans des secteurs à forte croissance, et à des postes recherchés comme ceux dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). De plus, les États-Unis travaillent à combler le fossé numérique entre les hommes et les femmes grâce à des programmes comme WomenConnect; ce programme favorise l’accès égal des femmes à des services numériques qui offrent des outils pour l’entrepreneuriat ainsi qu’un accès à l’éducation et à de l’information utile à la vie.

Les femmes entrepreneures sont une force dans les marchés émergents et une importante source d’innovation et de création d’emplois. Les États-Unis continueront à soutenir les femmes qui veulent lancer ou développer leur entreprise pour assurer la prospérité et la stabilité de leur famille, de leur collectivité et de leur pays. À cette fin, les États-Unis ont accueilli, conjointement avec l’Inde, le Sommet mondial de l’entrepreneuriat 2017 qui a mis l’accent sur le soutien aux femmes entrepreneures.

L’accès égal des femmes au capital et aux réseaux qui leur permettront de financer et de développer leur entreprise est un élément fondamental de la réussite des femmes entrepreneures dans les marchés émergents. Grâce à des activités telles que l’Initiative de financement des femmes entrepreneures, les États-Unis s’emploient à mobiliser des ressources financières afin d’améliorer l’accès au capital, de fournir une aide technique et d’investir dans les entreprises détenues par des femmes dans les marchés émergents. Par le biais de leurs activités de financement du développement, les États-Unis soutiennent également les entreprises détenues et gérées par des femmes, ainsi que les entreprises qui améliorent la participation et l’accès des femmes à l’économie grâce à leurs politiques et pratiques, ainsi que leurs produits et services.

La réforme des lois, politiques et normes discriminatoires est un facteur crucial pour favoriser l’autonomisation économique des femmes. Les États-Unis aident leurs partenaires au développement à repérer et à réduire les obstacles juridiques, réglementaires et découlant des politiques qui nuisent à la participation des femmes aux activités économiques et à promouvoir l’autonomisation économique des femmes.

Union européenne

L’Union européenne dispose d’un cadre politique interne et externe solide concernant L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes.

Au plan interne, la Commission a adopté des propositions législatives améliorant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée pour les parents qui travaillent et les fournisseurs de soins, un plan d’action visant à réduire l’écart de rémunération entre les genres, ainsi qu’un quota de 40 % en faveur du sexe sous-représenté dans les conseils d’administration des entreprises. En même temps, la Commission prêche par l’exemple, visant à atteindre le même objectif d’ici la fin de son présent mandat (2019). En 2017, les femmes représentaient 37 % des cadres supérieurs et intermédiaires.

Le consensus européen pour le développement place L’égalité des genres au cœur des valeurs de l’UE et considère les femmes comme des agents du changement et du développement. En accord avec le consensus, l’UE et ses États membres sont résolus à promouvoir les droits sociaux et économiques des femmes et des filles et leur autonomisation. Dans le cadre de la Stratégie globale de l’Union européenne, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sont établies comme des priorités transversales pour l’ensemble des politiques. Enfin, le Plan d’action sur l’égalité des genres (2016–2020) – GAP II de l’Union européenne définit l’autonomisation économique des femmes comme un pilier central de la stratégie de l’UE pour combler les écarts entre les genres et assurer l’atteinte des objectifs de développement durable.

Le plan d’action fixe notamment des objectifs et des cibles précis à atteindre d’ici 2020. L’un des objectifs est d’intégrer l’enjeu de L’égalité des genres dans 85 % de toutes les nouvelles initiatives. Cet objectif n’est pas encore atteint, mais les progrès sont indéniables : environ 65 % de toutes les initiatives adoptées en 2017 visent essentiellement ou largement la promotion de L’égalité des genres ou l’autonomisation des femmes, par rapport à des moyennes de 47,3 % en 2015 et 58,8 % en 2016.

L’analyse comparative entre les genres est devenue obligatoire pour éclairer le processus de conception de toutes les nouvelles initiatives et un soutien au plus haut niveau est assuré pour la mise en œuvre du Plan d’action.

Enfin, de nombreuses initiatives sont prises pour continuer à considérer la protection des droits des femmes comme une des principales priorités internationales. La plus récente est l’initiative Spotlight, un partenariat entre l’UE et l’ONU, qui permettra d’affecter des fonds importants pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles. Grâce à notre contribution initiale de 500 millions d’euros, Spotlight se concentrera sur des formes particulières de violence à l’égard des femmes et des filles qui sont répandues ou émergent de manière proéminente dans des régions particulières, telles que le féminicide en Amérique latine, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle et économique (travail forcé) en Asie, la violence sexuelle et sexiste et les pratiques néfastes en Afrique, les formes spécifiques de violence domestique dans les régions du Pacifique et des Caraïbes. L’Initiative Spotlight travaillera en étroite collaboration avec la société civile, les agences des Nations Unies et les gouvernements pour procéder à des interventions complètes et de haute qualité pouvant sauver la vie de femmes et de filles. Notre ambition est de voir cette initiative transformer la vie des femmes et des filles dans le monde entier, en particulier chez les jeunes et chez celles qui vivent dans les situations les plus marginalisées et vulnérables. Une attention particulière sera accordée aux femmes et aux filles qui sont les plus exposées à la violence et que les programmes traditionnels n’atteignent pas, de manière à n’abandonner personne.

En ce qui concerne l’autonomisation économique des femmes, l’UE appuie plusieurs programmes et projets à l’échelle régionale et nationale :

- Le Plan d’investissement extérieur (PIE) fait la promotion de L’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes en leur offrant des occasions d’investissement dans les cinq créneaux (agriculture durable; énergie propre et connectivité; micro, petites et moyennes entreprises; développement numérique et villes durables. En outre, le troisième pilier du PIE vise à promouvoir un climat propice à l’investissement par un dialogue structuré avec le secteur privé. La réforme des politiques concernant L’égalité des genres y est l’une des thématiques à traiter.