Examen triennal de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste du Groupe d’action pour le commerce inclusif

Gouvernement du Canada

24 août 2023

Table des matières

- Déclaration de la ministre

- Limites

- Résumé

- Introduction

- Contexte

- Résumé des constatations

- Évaluation de l’efficacité

- Évaluation des retombées économiques

- 1. Aperçu du commerce et de l’investissement dans le cadre du PTPGP

- 2. Création d’échanges commerciaux dans le cadre du PTPGP : commerce en régime de droits de douane et en franchise de droits de douane

- 3. Exportations sous l’angle du commerce inclusif

- 4. Le commerce des biens environnementaux dans le cadre du PTPGP

- 5. Application des tarifs préférentiels dans le cadre du PTPGP

- Conclusion de l’évaluation des retombées économiques

- Lacunes et possibilités

- Recommandations

- Prochaines étapes

- Annexe A : Liste des acronymes

- Annexe B : Résumés des chapitres du PTPGP

- Annexe C : Liste des comités créés en vertu de l’Accord

- Annexe D : Critères d’adhésion à l’AMCG

- Annexe E : Dispositions sur l’égalité des genres dans le PTPGP

- Annexe F : Tableaux infographiques sur le commerce et le genre dans le cadre du PTPGP

Déclaration de la ministre

Il y a un peu plus de cinq ans, en marge de la cérémonie de signature de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l’un des accords commerciaux les plus ambitieux et inclusifs au monde, le Canada s’est fièrement joint à la Nouvelle-Zélande et au Chili pour adopter la Déclaration commune sur la promotion d’un commerce progressiste et inclusif.

Cette déclaration commune a amené le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande à mettre en place le Groupe d’action pour un commerce inclusif (GACI) afin de s’assurer que le PTPGP procure non seulement des avantages pour tous en matière de commerce inclusif et de développement durable, mais permet également de mieux faire connaître l’importance du commerce inclusif dans le monde entier.

La Déclaration commune appelait les gouvernements à examiner l’efficacité du PTPGP en ce qui concerne 6 enjeux mondiaux : l’égalité des genres; les peuples autochtones; le développement économique régional; les PME; les droits des travailleurs; l’environnement et les changements climatiques.

J’ai le plaisir de présenter à nos partenaires commerciaux du PTPGP et à la population canadienne le Rapport sur l’examen triennal du PTPGP par le GACI.

En adhérant au PTPGP, le Canada a fait un choix judicieux qui favorise une forte croissance économique pour les entreprises canadiennes. Nous pouvons en faire plus pour maximiser les avantages de cet accord commercial et les faire connaître plus largement.

Le GACI est essentiel pour faire croître le commerce inclusif dans le monde entier et s’assurer que chacun peut bénéficier des échanges commerciaux. C’est pourquoi le Mexique, le Costa Rica et l’Équateur ont également décidé d’en faire partie.

Le GACI a élargi son champ d’action pour promouvoir des politiques en matière de commerce et de genre qui ont des objectifs complémentaires, augmentent la participation des femmes au commerce et renforcent le pouvoir économique des femmes grâce à l’Arrangement mondial sur le commerce et le genre (AMCG). Le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou ont déjà signé l’Arrangement, et l’Argentine fera de même bientôt. Ce résultat témoigne du rôle de chef de file joué par le Canada pour promouvoir le commerce inclusif. L’augmentation du nombre de pays adhérant à cet Arrangement fait partie des priorités dominantes du Canada, qui orienteront son action au cours de sa présidence du PTPGP, en 2024.

En effet, les récents événements survenus sur la scène mondiale ont forcé des pays du monde entier à trouver de nouvelles manières de se regrouper pour protéger leur population, leur économie et la planète.

Ils ont également incité des pays comme le nôtre à réévaluer les acteurs, nos échanges et nos méthodes en matière de commerce, dans le but d’élargir les débouchés commerciaux pour les entrepreneurs de l’ensemble du Canada actifs dans un large éventail d’industries.

Cette démarche commerciale inclusive, qui complète notre politique étrangère féministe, est devenue un pilier de notre politique commerciale moderne et nous aide à réaliser les priorités du Canada comme la croissance inclusive, l’égalité des genres, la création de bons emplois et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Toutefois, nous savons qu’il nous reste du pain sur la planche, et nous avons appris lors de consultations avec la population canadienne que nos politiques commerciales devraient être non seulement plus inclusives, mais aussi durables et transparentes.

Pour que le Canada et les autres partenaires du PTPGP réussissent, nous devons poursuivre nos efforts afin de nous assurer qu’un plus grand nombre d’entrepreneurs – notamment les femmes, les jeunes, les Autochtones, les propriétaires de PME et d’autres personnes généralement sous-représentées dans le commerce – peut participer aux échanges mondiaux et à notre résilience économique collective, et en bénéficier.

Par conséquent, j’espère que vous en conviendrez avec moi, la réalisation d’évaluations précises comme celle qui fait l’objet du présent rapport constitue l’un des moyens pour garantir que nous continuons de rendre des comptes à nos entrepreneurs en ce qui concerne les objectifs que nous nous sommes fixés.

L’honorable Mary Ng

Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

Limites

L’examen triennal du PTPGP (l’examen) du Canada, réalisé par le GACI, comporte certaines limites puisqu’il se rapporte à une période particulière pendant laquelle de multiples enjeux ont engendré des difficultés à l’échelle mondiale. Sur les trois années évaluées, deux ont été particulièrement difficiles en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.

Pendant la pandémie de COVID-19, les pays du monde entier ont uni leurs forces pour protéger la santé et la sécurité de leurs populations tout en cherchant à atténuer les répercussions économiques de la pandémie. En réponse à la pandémie, on a vu au Canada les entrepreneurs, les travailleurs et tous les Canadiens s’unir pour se soutenir mutuellement. Les entreprises ont fait preuve d’une souplesse et d’une créativité incroyables pour s’adapter et trouver des solutions novatrices aux défis auxquels elles faisaient face.

La pandémie a entraîné des retards dans la collecte et l’analyse des données. Elle a aussi fait dérailler ou retardé certaines initiatives du GACI. Le présent examen s’appuie sur des renseignements à jour dans la mesure du possible; toutefois, pour terminer l’examen, certaines sections comprennent des données qui se limitent à la période se terminant au mois de septembre 2022.

Résumé

L’examen du Canada découle d’un engagement pris lors de la cérémonie de signature du PTPGP, lorsque le Canada a approuvé la Déclaration commune sur la promotion d’un commerce progressiste et inclusif, aux côtés du Chili et de la Nouvelle-Zélande. Le Groupe d’action pour un commerce inclusif (GACI) a été créé en novembre 2018 par les membres fondateurs, le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande, en marge du sommet des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Les membres du GACI se sont engagés à évaluer l’efficacité du PTPGP trois ans après son entrée en vigueur en ce qui concerne six questions d’envergure mondiale liées au commerce inclusif, soit : les petites et moyennes entreprises (PME); l’égalité des genres; les peuples autochtones; le développement économique régional au sein de chaque pays; les droits des travailleurs; l’environnement et les changements climatiques.

L e Canada a effectué un examen exhaustif, fondé à la fois sur des données qualitatives et quantitatives, afin d'évaluer l'efficacité avec laquelle le PTPGP a contribué à faire progresser ces six questions d'envergure mondiale et l'impact sur le Canada au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur de l' Accord. Ce rapport présente les résultats de l'évaluation, cerne les lacunes et les possibilités et propose des recommandations.

Par le truchement d'une évaluation qualitative, le présent examen vise à déterminer si les objectifs du PTPGP touchant les six questions ont été atteints et à mettre en évidence les impacts pour le Canada . L'examen s'accompagne d'une évaluation quantitative des éléments prévus dans le PTPGP pour favoriser l'inclusion, notamment en ce qui concerne les PME, l'ensemble des travailleurs, ainsi que les femmes sur le marché du travail, et de la manière dont ils ont pu bénéficier du PTPGP. Le présent examen ne remplace ni ne duplique l'examen général exigé en vertu du chapitre 27 du PTPGP, qui est beaucoup plus vaste; il lui sert plutôt de complément.

Voici ce que l’évaluation qualitative a permis de déterminer :

- Le PTPGP présente des avantages pour le Canada en matière de commerce et d’investissement, et des efforts sont déployés pour intégrer le développement inclusif et durable dans certains aspects de la mise en œuvre de l’Accord.

- Les ambassades, les hauts-commissariats et les consulats du Canada dans les régions visées par le PTPGP ont un rôle à jouer dans la promotion des activités et le renforcement des capacités afin de soutenir l’inclusion, la durabilité et la capacité des groupes sous-représentés à tirer parti de l’Accord.

- La mise en œuvre du PTPGP présente plusieurs lacunes, y compris sur le plan du développement économique régional et de la mesure des résultats.

- Il existe des possibilités de collaboration accrue entre les Parties au PTPGP afin de combler les lacunes et d’assurer que les dispositions et les activités du PTPGP en matière de commerce inclusif et de développement durable produisent l’effet escompté.

Voici les observations découlant de l’évaluation quantitative :

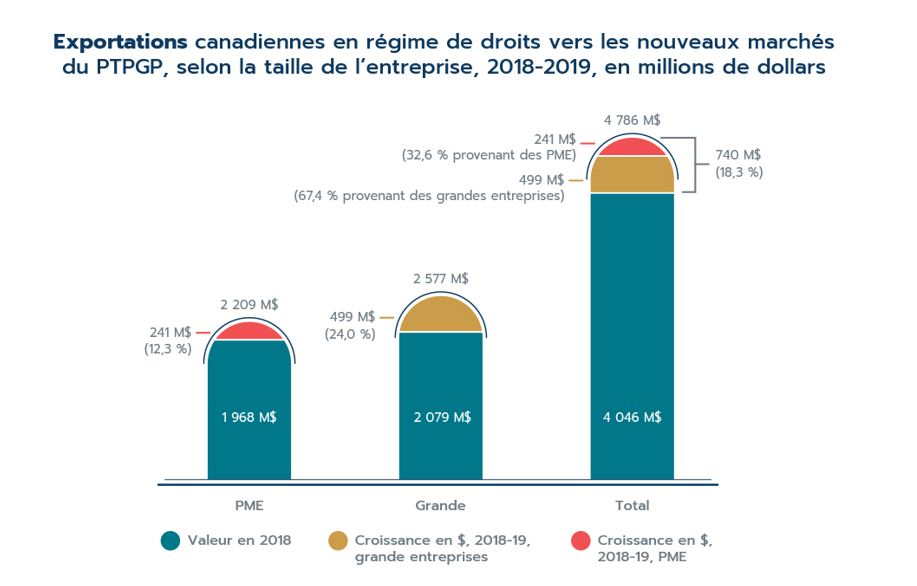

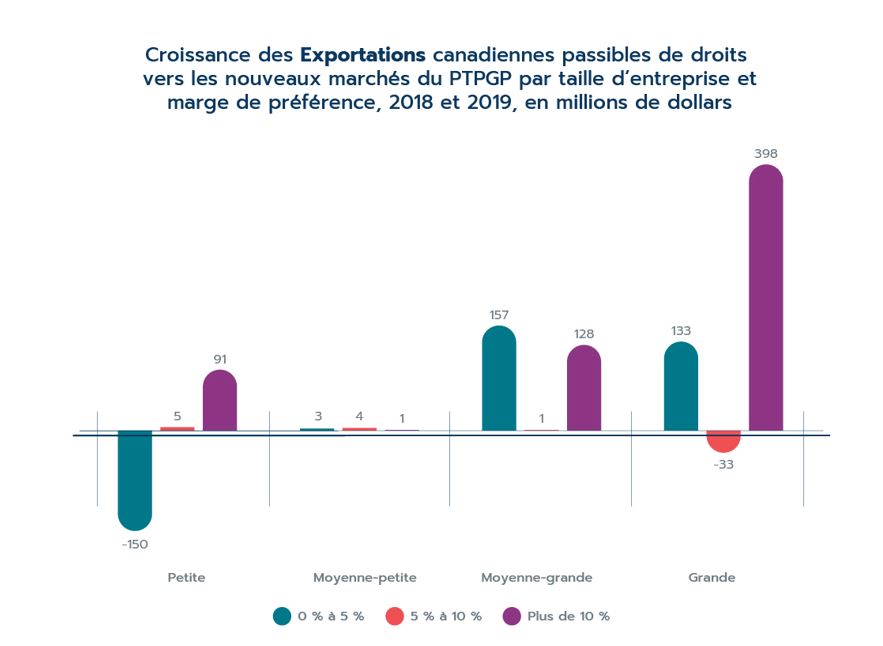

- Le PTPGP a procuré des avantages tangibles au Canada en matière de commerce, y compris pour les PME et les travailleuses.

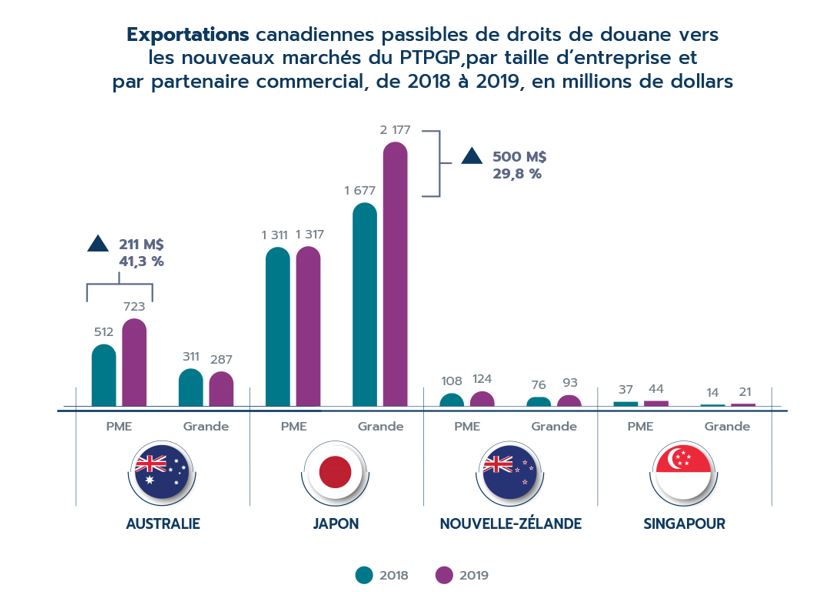

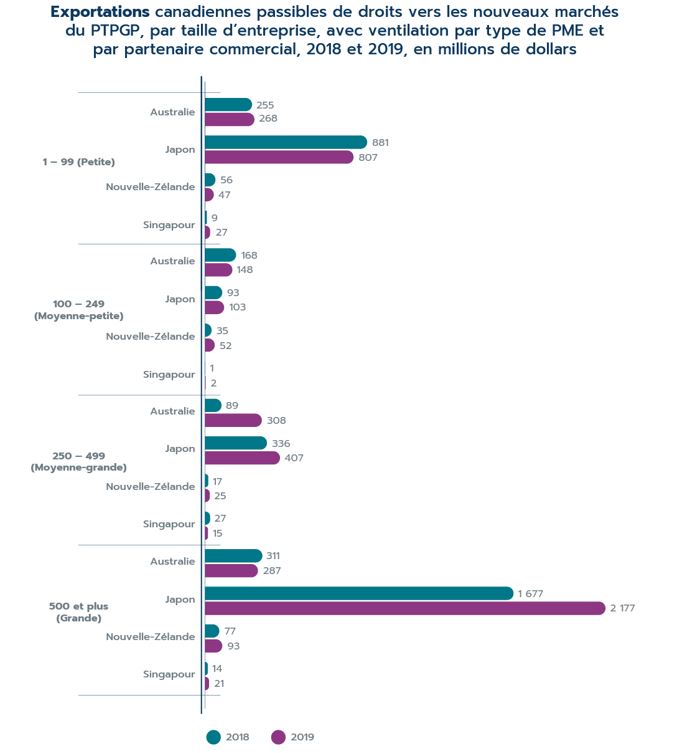

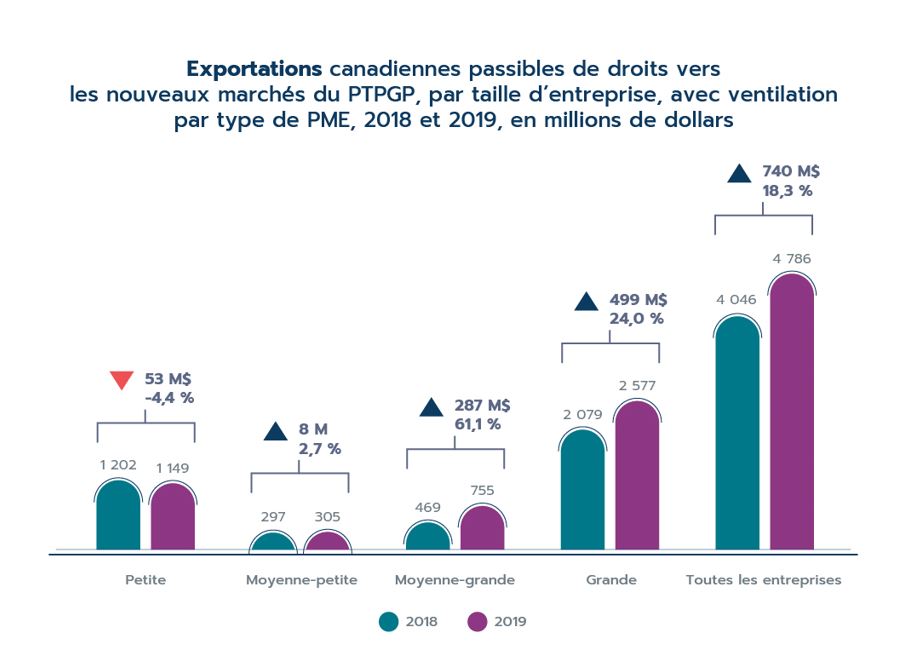

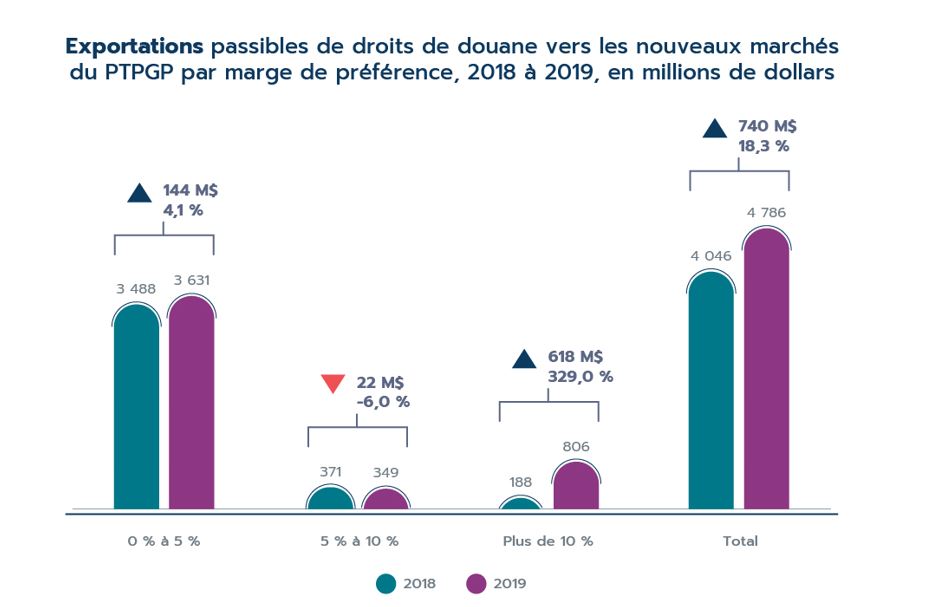

- Au cours de la première année de mise en œuvre de l’Accord, les exportations passibles de droits de douane effectuées par des PME canadiennes vers les marchés du PTPGP ont augmenté de 241millions de dollars (12,3 %).

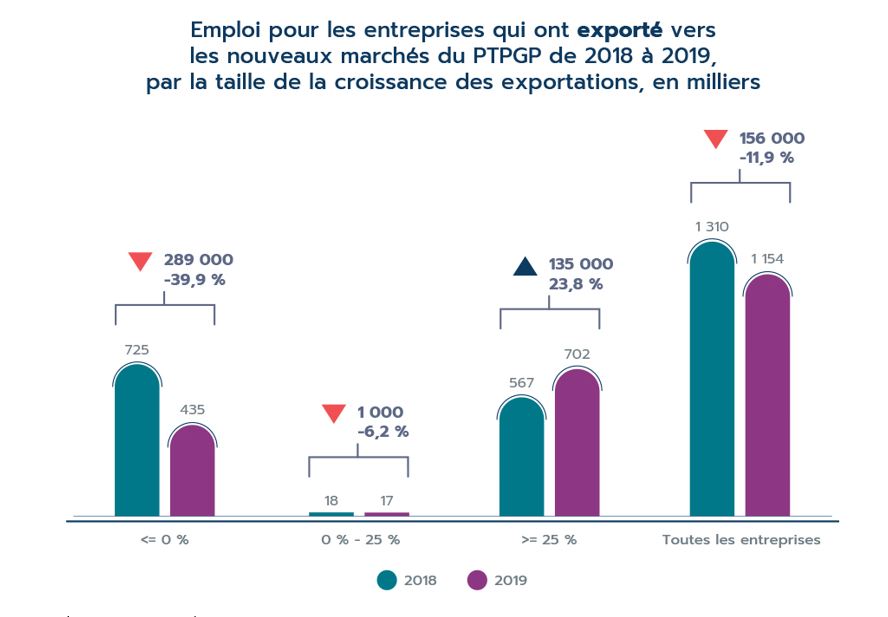

- Au cours de la première année de mise en œuvre, le nombre d’emplois total s’est accru de 135 000 (23,8 %), et le nombre d’emplois occupés par des femmes de 23 000 (11,4 %), au sein des entreprises canadiennes qui ont augmenté de manière importante leurs exportations vers les nouveaux marchés du PTPGP.

En réalisant les évaluations qualitatives et quantitatives aux fins du présent examen, le Canada a constaté certaines lacunes et des possibilités futures à examiner et à prendre en compte. La section du présent rapport consacrée aux lacunes et aux possibilités en recense un grand nombre, y compris : accroître l'égalité des genres et l'inclusion dans la mise en œuvre du PTPGP; inviter les membres du PTPGP à adhérer à l'Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones (ACECPA); renforcer les mesures relatives au développement économique régional; mesurer les résultats des activités de coopération; faire participer régulièrement les intervenants aux activités de mise en œuvre; et la promotion accrue de la conduite responsable des entreprises (CRE) canadiennes sur les marchés du PTPGP.

Afin que le PTPGP puisse favoriser plus efficacement l’inclusion et la durabilité, le Canada recommande aux membres du GACI les mesures suivantes : effectuer régulièrement des examens de l’efficacité, au besoin; inviter les membres du PTPGP à adhérer au GACI, à l’Arrangement mondial sur le commerce et le genre (AMCG) et à l’ACECPA; inviter les comités du PTPGP à promouvoir l’inclusion dans le contexte de la mise en œuvre du PTPGP, à mesurer les résultats, à mobiliser les intervenants et à intégrer, dans leurs activités, les facteurs relatifs au développement économique régional au sein de chaque pays. Il est également recommandé que le Canada demande aux intervenants d’examiner le présent rapport afin d’en tenir compte dans sa présidence du PTPGP en 2024.

Comme suite à la publication du présent rapport d’examen, le gouvernement du Canada prendra les mesures suivantes :

- Solliciter l’avis des parties prenantes sur le présent examen.

- Continuer à promouvoir l’adhésion au GACI, à l’AMCG et à l’ACECPA auprès des membres potentiels à l’échelle mondiale.

- Collaborer avec des experts sur la manière d’élaborer une méthode pour mesurer les résultats des activités de coopération dans le cadre du PTPGP.

Introduction

L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un accord de libre-échange (ALE) régional entre 12 pays de la région de l’Asie-Pacifique, à savoir l’Australie, Brunéi Darussalam, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, le Royaume-Uni et le Vietnam. Il s’agit d’un accord commercial ambitieux, comportant des dispositions évoluées dans toute une série de domaines. Plus précisément, le PTPGP comprend 30 chapitres distincts (voir l’annexe B) et 20 comités (voir l’annexe C), qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre de l’Accord. Le PTPGP est entré en vigueur le 30 décembre 2018, lorsque le Canada, l’Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour sont devenus les six premiers pays à ratifier l’Accord. Le Vietnam a par la suite adhéré à l’Accord le 14 janvier 2019, suivi du Pérou le 19 septembre 2021, de la Malaisie le 29 novembre 2022 et du Chili le 21 février 2023. Plus récemment, soit le 13 mai 2023, Brunéi a déposé son instrument de ratification, et le PTPGP est entré en vigueur dans ce pays le 12 juillet 2023. Plusieurs pays ont depuis demandé à adhérer à l’Accord, à savoir le Royaume-Uni, la Chine, le Taïpei chinois, l’Équateur, le Costa Rica, l’Uruguay et l’Ukraine, et le Royaume-Uni a signé l’Accord le 16 juillet 2023.

Le présent examen évalue l’efficacité avec laquelle le PTPGP contribue à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de développement durable et de commerce inclusif, en particulier dans le contexte des relations économiques nouées avec les nouveaux pays partenaires du PTPGP qui l’ont ratifié mais qui n’avaient pas d’ALE antérieur avec le Canada, c’est-à-dire l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam.

Parallèlement à la signature du PTPGP, le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande ont également endossé la Déclaration commune sur la promotion d’un commerce progressiste et inclusif (ci-après appelée « la Déclaration commune ») en mars 2018. La Déclaration commune a mené à la création du Groupe d’action pour un commerce inclusif (GACI), en marge du Sommet des dirigeants de l’APEC de novembre 2018. Les partenaires du GACI ont convenu d’unir leurs efforts pour faire progresser le commerce durable et inclusif, pour veiller à ce que les avantages du commerce soient plus largement répartis et pour mieux répondre aux préoccupations croissantes concernant les questions environnementales et les normes du travail dans le commerce international. Ces instruments soutiennent l’approche inclusive du Canada à l’égard du commerce, un aspect essentiel de la Stratégie de diversification du commerce du gouvernement du Canada. La Stratégie vise à ce que les avantages du commerce soient mieux répartis dans la société dans son ensemble, et que ceux et celles qui sont traditionnellement sous-représentés dans le commerce, comme les femmes, les petites et moyennes entreprises (PMENote de bas de page 1), de même que les peuples autochtones, puissent en profiter.

Comme le souligne la Déclaration commune, le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande ont convenu de travailler ensemble pour montrer que le commerce peut contribuer au développement durable et aider à trouver des solutions à l’égard de six questions d’envergure mondiale : les PME, l’égalité des genres, les peuples autochtones, le développement économique régional au sein de chaque pays, les droits des travailleurs, ainsi que l’environnement et les changements climatiques. À ce titre, les trois pays cofondateurs du GACI se sont engagés à effectuer une évaluation de l’efficacité du PTPGP relativement à ces 6 questions, et ce, trois ans après son entrée en vigueur. Le présent examen vise à évaluer les résultats obtenus, à cerner les lacunes et les domaines dans lesquels la collaboration doit se poursuivre, à mettre en évidence les possibilités actuelles ainsi qu’à formuler des recommandations. L’examen triennal du GACI évalue les six questions d’envergure mondiale au moyen d’une évaluation qualitative. De plus, comme l’exige l’alinéa 27.2b) de l’Accord, la Commission du PTPGP s’est penchée sur les relations économiques entre les Parties au PTPGP dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de l’AccordNote de bas de page 2. Le Canada a réalisé une évaluation des retombées économiques (ERE) afin d’évaluer les effets quantitatifs du PTPGP sur le commerce canadienNote de bas de page 3. Bien que les conclusions de l’ERE soient publiées séparément, un résumé de ces résultats est inclus dans le présent rapport d’examen. Plus précisément, l’ERE du Canada évalue l’état d’avancement des éléments inclusifs prévus dans les obligations découlant du PTPGP. Elle examine si les PME, les travailleurs et les travailleuses bénéficient des obligations du PTPGP.

Le présent examen servira de point de référence pour toute analyse ultérieure, ce qui permettra d’obtenir des conclusions plus solides sur des périodes plus longues que les trois premières années du PTPGP. Enfin, le présent examen vise à mieux comprendre le commerce inclusif dans le contexte de l’Accord et à inciter d’autres signataires du PTPGP à se joindre au GACI.

L’examen débute par une vue d’ensemble du PTPGP et des initiatives du GACI, suivie d’un résumé des engagements tarifaires énoncés dans l’Accord et des dispositions pertinentes relatives au commerce inclusif et au développement durable. La deuxième section décrit le cadre d’évaluation et la méthodologie utilisés pour réaliser l’examen, tandis que la troisième section présente les résultats de l’évaluation qualitative et de l’ERE quantitative. La dernière section cerne les principales lacunes et possibilités, formule des recommandations et décrit les prochaines étapes.

Contexte

Qu’est-ce que le PTPGP?

Le PTPGP est un accord commercial conclu entre 12 pays (Australie, Brunéi Darussalam, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Royaume-Uni, Singapour et Vietnam). Il forme un bloc commercial régional qui représente 13,5 % du PIB mondial et 15 % du commerce mondial. Ensemble, les pays membres représentent un bassin de consommateurs important, puisque leurs populations combinées dépassaient les 511 millions d'habitants en 2021, ce qui représente 6,5 % de la population mondialeNote de bas de page 4.

L’Accord offre aux exportateurs canadiens un avantage concurrentiel dans la région de l’Asie-Pacifique. Une fois qu’il aura été mis en œuvre dans son intégralité, le PTPGP éliminera les droits de douane sur la quasi-totalité des exportations canadiennes vers les marchés du PTPGP et créera de meilleures conditions d’exportation, y compris en réduisant les obstacles au commerce, en améliorant l’accès aux marchés publics (MP) et en instaurant un environnement commercial à la fois cohérent, transparent et prévisible. De plus, l’Accord représente un nouveau jalon dans les traités commerciaux internationaux contemporains, car il établit de nouvelles normes et règles commerciales, et engage les pays membres à réaffirmer l’importance de la responsabilité sociale et de la conduite responsable des entreprises, du commerce inclusif et du développement durable.

Le PTPGP offre des avantages considérables aux exportateurs canadiens de marchandises dans tous les secteurs de l’économie. Une fois qu’il aura été mis en œuvre dans son intégralité, 99 % de toutes les lignes tarifaires entre les Parties au PTPGP seront en franchise de droits, et le Canada bénéficiera d’un accès en franchise de droits pour :

- 94 % des exportations de produits agricoles et agroalimentaires canadiens;

- 99 % des exportations de produits industriels canadiens;

- 100 % des exportations de poissons et de fruits de mer canadiens;

- 100 % des exportations de produits forestiers canadiens.

De plus, le PTPGP contribue à lever les obstacles non tarifaires au commerce en venant réduire le temps d’attente des exportateurs pour le dédouanement des marchandises; en faisant diminuer les coûts de mise en conformité; en accroissant la prévisibilité des processus en vigueur dans d’autres pays; en soutenant les secteurs des services et du numérique en pleine croissance; en élargissant les possibilités de soumissionner pour des contrats de MP dans les pays parties à l’Accord.

De plus, le PTPGP contribuera à relever les normes en matière de travail et d’environnement dans la région de l’Asie-Pacifique, à réduire les effets négatifs de certaines pratiques et à favoriser le développement durable. Les résultats du PTPGP en matière de travail et d’environnement sont parmi les plus complets que le Canada ait obtenus dans un accord de libre-échange. Le PTPGP rend les normes du travail et de l’environnement juridiquement contraignantes pour la première fois dans l’histoire.

Qu’est-ce que le GACI?

Le Groupe d’action pour le commerce inclusif (GACI) est issu de la Déclaration commune et a officiellement été établi en marge du Sommet de 2018 des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande sont les partenaires fondateurs du GACI, groupe qui vise à prendre appui sur les aspirations de la Déclaration commune pour aller plus loin. En octobre 2021, le Mexique, aussi partie au PTPGP, a été accueilli comme premier nouveau membre du GACI. Le Costa Rica et l’Équateur l’ont rejoint en mai 2023. L’adhésion au GACI est ouverte à tous les pays, même ceux qui ne font pas partie du PTPGP.

Les membres du GACI travaillent ensemble en faveur d’un commerce inclusif, pour assurer que les avantages du commerce sont plus largement répartis dans la société dans son ensemble et pour mieux répondre aux préoccupations croissantes concernant les questions environnementales et les normes du travail dans le commerce international. Ces travaux font progresser l’approche inclusive du Canada en matière de commerce, qui vise à créer une politique commerciale favorisant le développement économique durable et inclusif, et à aborder des questions d’intérêt mondial et régional.

Les membres du GACI ont élaboré un programme de travail évolutif qui englobe des priorités du Canada telles que la promotion du renforcement du pouvoir économique des femmes, le renforcement de la participation des femmes, des PME et des peuples autochtones au commerce, ainsi que la promotion de la CRE et des pratiques exemplaires en matière de consultation des intervenants.

Voici quelques-unes des initiatives du GACI à ce jour :

- Faire progresser les principes du commerce inclusif tels que la durabilité et l’égalité des genres à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et défendre les intérêts liés aux pêches et aux PME.

- Coparrainer un atelier de renforcement des capacités sur les femmes et le commerce, organisé par l’APEC au Chili, en mars 2019.

- Participer collectivement à un atelier de l’OMC, sur le travail dans les accords commerciaux en mars 2019, au cours duquel les membres du GACI ont fait part de leurs expériences sur la façon dont des dispositions détaillées relatives au travail, dans les accords commerciaux, peuvent contribuer à obtenir des résultats inclusifs.

- Organiser un webinaire sur la façon de favoriser la participation du public au commerce et aux accords commerciaux. Le webinaire de septembre 2019 a mis en évidence les avantages d’une participation ouverte à tous dans l’élaboration des politiques commerciales.

- Organiser un webinaire sur l’importance du commerce numérique pour favoriser la participation des femmes et des autres groupes sous-représentés dans le commerce, pendant la Semaine du commerce de Genève à l’OMC, tenue en octobre 2020.

- Organiser une discussion entre experts réunissant des économistes en chef du GACI pendant le Forum public de l’OMC en septembre 2022. La discussion a porté sur les données commerciales inclusives et la recherche qui appuie la concrétisation du commerce inclusif.

Qu’est-ce que l’AMCG?

À ce jour, la réalisation la plus importante du GACI a été la négociation et l’entrée en vigueur de l’Arrangement mondial sur le commerce et le genre (AMCG). Le 4 août 2020, les ministres responsables du commerce du Canada, du Chili et de la Nouvelle-Zélande ont tenu une réunion virtuelle pour signer l’AMCG. Le Mexique s’est joint à l’AMCG en octobre 2021, suivi de la Colombie et du Pérou en juin 2022, et du Costa Rica et de l’Équateur en mai 2023. L’AMCG s’inspire du chapitre sur le commerce et le genre que le Canada cherche à inclure dans les ALE depuis que le premier chapitre de ce type a été négocié avec le Chili en 2017. L’AMCG cadre avec l’approche inclusive du Canada en matière de commerce et la fait progresser; cette approche vise à garantir que les groupes traditionnellement sous-représentés dans le commerce, tels que les femmes, puissent bénéficier davantage du commerce et y participer davantage. L’adhésion à l’AMCG est ouverte aux non-membres du PTPGP (la liste des critères d’adhésion figure à l’annexe D).

En particulier, l’AMCG vise à réaffirmer des principes importants liés au commerce, tels que la reconnaissance du fait que la protection offerte par les lois nationales qui font la promotion de l’égalité des genres ne devrait pas être affaiblie dans le but d’encourager le commerce et l’investissement. L’AMCG confirme également l’importance de promouvoir l’égalité des genres sur le lieu de travail et engage les participants à l’AMCG à collaborer et à échanger les pratiques exemplaires afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi, y compris en fonction du sexe, de la grossesse, de la possibilité de grossesse, de la maternité, du genre et de l’identité de genre, sans oublier l’orientation sexuelle. L’AMCG accorde une grande importance à la mise en œuvre commune d’activités de coopération visant à supprimer les obstacles à la participation des femmes au commerce international et prévoit une disposition permettant aux participants à l’AMCG de collaborer au sein de tribunes internationales pour faire avancer ces questions. L’AMCG a de plus mis sur pied un groupe de travail chargé de mener à bien ces activités et d’en rendre compte.

Les activités réalisées jusqu’ici dans le cadre de l’AMCG comprennent ce qui suit :

- Partage d’information sur les politiques et les programmes nationaux qui favorisent le renforcement du pouvoir économique des femmes et l’égalité des genres en décembre 2020.

- Présentation et promotion de l’AMCG au cours d’une activité réunissant un groupe d’experts à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en juin 2021. Plus de 300 personnes du monde entier ont assisté à cette activité.

- Table ronde destinée à aider les femmes qui exportent, qui sont prêtes à exporter ou qui envisagent des opportunités futures sur les marchés du l'AMCG à en savoir plus sur les opportunités commerciales qui existent au Canada, au Chili et en Nouvelle-Zélande en juin 2021. Environ 120 participants ont assisté à l'événement.

- Présentation d’un exposé sur les avantages de l’AMCG aux Parties au PTPGP dans le cadre de la réunion annuelle des comités de coopération en juillet 2021.

- Table ronde virtuelle sur l’AMCG et sur la nécessité de promouvoir la participation des femmes au commerce dans le cadre de la Diplomacy for Sustainability Initiative (initiative Diplomatie pour le développement durable) tenue chaque année par le ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne, en septembre 2021.

- Table ronde virtuelle axée sur la participation et le maintien en poste des femmes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM). Les participants ont échangé des idées et des conseils sur la façon d’encourager et de soutenir les femmes dans les carrières en STIM qui apportent des avantages au commerce. Au total, 120 participants et participantes de plus de 22 pays ont assisté à l’activité.

Cadre et méthode d’évaluation

L’efficacité du PTPGP a été analysée selon une méthode hybride comprenant une évaluation qualitative et une évaluation des retombées économiques (ERE) quantitative. La première évalue et indique les progrès réalisés à l’égard des six questions d’envergure mondiale, tandis que l’ERE porte plus particulièrement sur les PME et l’égalité des genres.

Figure 1 :

Figure 1 - Version texte :

Cadre de l’examen triennal du GACI

La figure 1 présente un organigramme hiérarchique décrivant les différents apports nécessaires à l’élaboration de l’examen triennal du GACI. La partie gauche explique que la Déclaration commune du GACI de 2018 à guidé l’élaboration de l’évaluation qualitative. La partie droite explique que l’article 27.2(b) du PTPGP a guidé l’élaboration de l’évaluation quantitative des éléments inclusifs GACI dans le cadre du PTPGP.

Évaluation de l’efficacité

L’efficacité s’entend de la capacité à réussir et à produire les résultats escomptés. Une évaluation qualitative de l’efficacité du PTPGP touchant les six questions d’envergure mondiale de la Déclaration commune consiste donc à déterminer si les Parties à l’Accord ont été en mesure d’atteindre les objectifs liés à ces enjeux. Autrement dit, l’évaluation de l’efficacité vise à répondre à la question suivante : Le PTPGP a-t-il réussi à amener les Parties à atteindre l’objectif qu’elles s’étaient fixé?

Voici les six questions d’envergure mondiale qui ont été examinées dans le cadre du présent rapport :

- Petites et moyennes entreprises (PME);

- Égalité des genres;

- Peuples autochtones;

- Développement économique régional au sein de chaque pays;

- Droits des travailleurs;

- Environnement et changements climatiques.

L’évaluation de l’efficacité comportait une démarche en trois étapes : 1) regrouper les dispositions existantes du PTPGP par thème; 2) recenser les travaux des comités ayant une pertinence à l’égard de chaque thème; 3) énoncer les résultats et les constatations. Des études de cas et des exemples de réussite sont mis en évidence dans la mesure du possible. L’évaluation de l’efficacité a fait appel à plusieurs séries de consultations avec des représentants du Comité canadien du PTPGP, ainsi qu’avec des fonctionnaires canadiens en poste dans des missions dans les pays membres du PTPGP.

Évaluation des retombées économiques

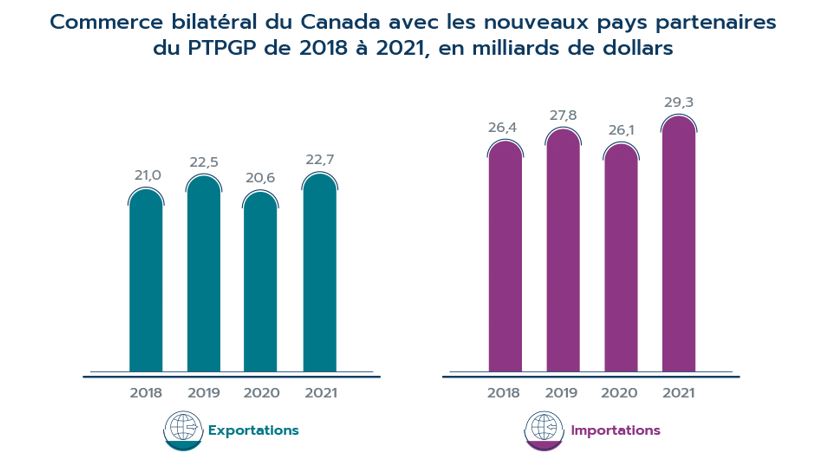

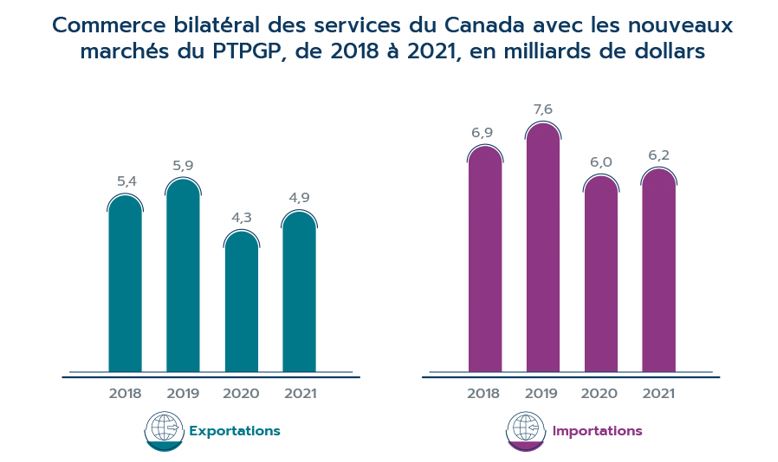

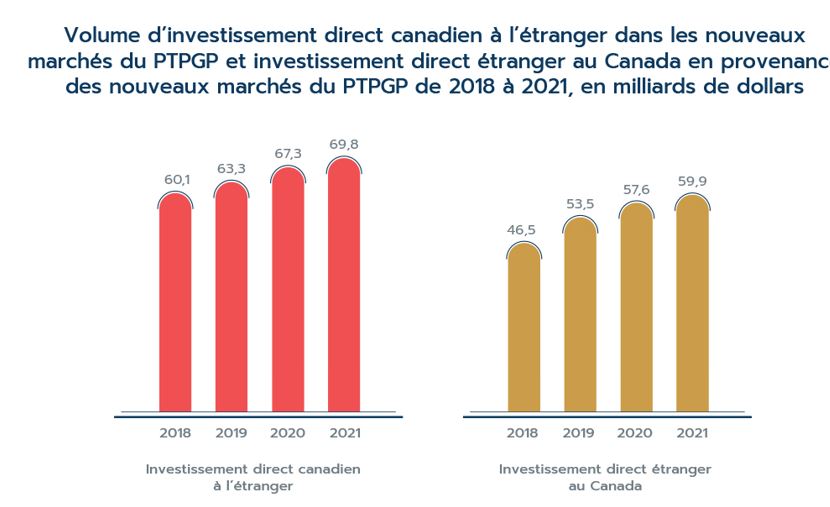

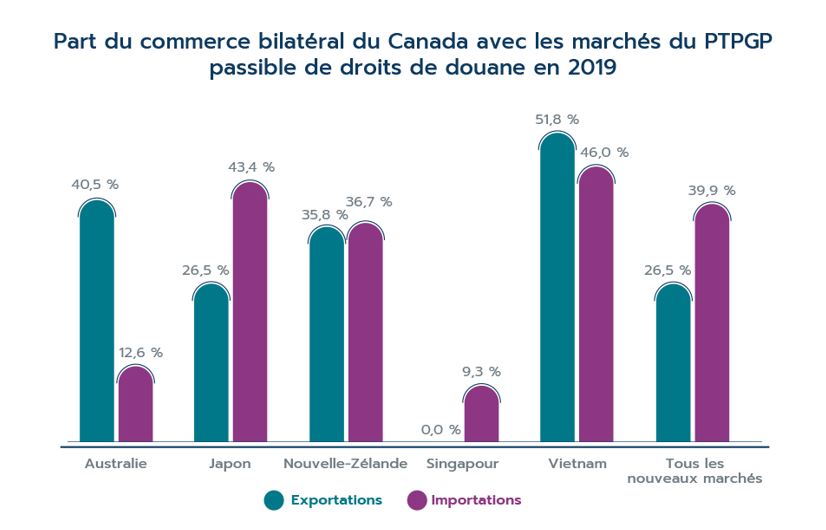

Une ERE d’un ALE vise à mesurer de façon quantitative les effets sur les économies des pays concernés en analysant et en comparant les indicateurs clés avant et après la mise en œuvre de l’ALE. La présente ERE est le premier exercice du genre portant sur les résultats commerciaux du Canada dans le cadre du PTPGP et vise à évaluer si l’amélioration des obligations en matière d’accès aux marchés a entraîné une augmentation des échanges entre le Canada et les autres Parties au PTPGP.

Le Canada avait des ALE avec le Chili, le Mexique et le Pérou avant le PTPGP. Pour tenir compte de ce fait, l’ERE fait une distinction entre les marchés déjà visés par des ALE et les nouveaux marchés qui ont été rendus accessibles par le PTPGP. Les marchés existants comprennent le Chili, le Mexique et le Pérou, tandis que les nouveaux marchés comprennent les cinq pays qui avaient ratifié le PTPGP au moment de cette analyse (Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour et Vietnam). Brunéi, le Chili et la Malaisie n’ont pas été inclus dans l’évaluation, car ils ont ratifié le PTPGP après la période initiale de mise en œuvre de trois ans.

L’ERE mesure les gains commerciaux découlant de l’accès préférentiel du Canada aux nouveaux marchés. Pour mieux compléter l’examen de l’efficacité et soutenir les objectifs de la Déclaration commune, l’ERE fait ressortir les avantages dont bénéficient les PME, les travailleurs et les travailleuses.

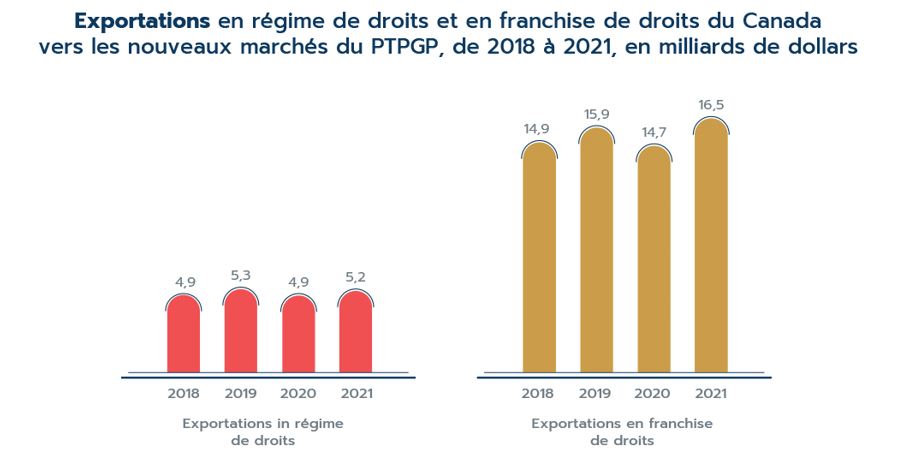

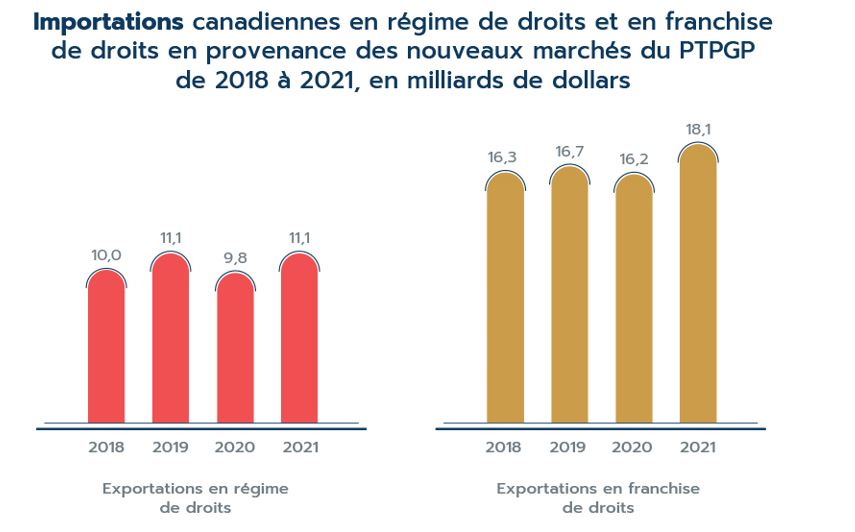

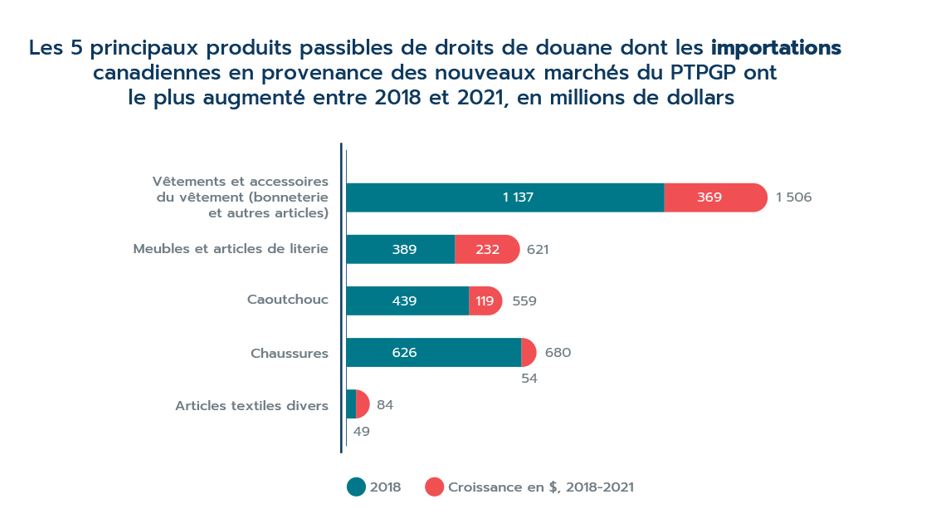

L’ERE utilise les données commerciales et tarifaires pertinentes, lorsque celles-ci sont disponibles, pour comparer les échanges commerciaux du Canada avec les nouveaux marchés en 2018 (un an avant l’entrée en vigueur du PTPGP), en 2019 (l’année précédant la pandémie de COVID-19) et en 2021. Les statistiques commerciales pour 2020, première année de la pandémie, sont aussi présentées. Outre les comparaisons historiques, l’ERE compare aussi la tenue des échanges entre les secteurs libéralisés et non libéralisés, ou entre les secteurs assujettis à différents niveaux de réduction tarifaire dans le cadre du PTPGP. De plus, l’ERE observe l’évolution de l’utilisation des ALE au fil du temps après la mise en œuvre des accords commerciaux et compare l’utilisation entre les différents ALE.

Résumé des constatations

Évaluation de l’efficacité

Les résultats de l’évaluation de l’efficacité sont présentés par question d’intérêt mondial. Pour chaque question, l’évaluation décrit les dispositions du PTPGP, les efforts et les résultats pertinents, et fait état d’une étude de cas lorsque cela est possible.

1. Petites et moyennes entreprises

Le PTPGP est le premier ALE du Canada à inclure un chapitre consacré aux PME afin de les aider à tirer pleinement parti des nouveaux débouchés offerts par l’Accord. Cette première témoigne de la volonté du gouvernement du Canada d’accroître sensiblement le nombre de PME canadiennes qui exportent vers des marchés nouveaux et émergents. Les PME constituent la majorité des entreprises canadiennes et emploient plus de 7,5 millions de Canadiens et Canadiennes, soit environ 70 % de la main-d’œuvre du secteur privé.

L’une des principales caractéristiques du chapitre consacré aux PME réside dans l’obligation faite aux Parties de créer des sites Web conviviaux présentant de l’information sur la manière dont les PME peuvent tirer parti du PTPGP. Ces sites Web doivent comprendre des descriptions des dispositions du PTPGP pertinentes pour les PME. Le Canada a créé son site Web sur le PTPGP destiné aux PME en janvier 2019; les données révèlent qu’entre décembre 2020 et décembre 2022, le site Web a donné lieu à 3 414 visites, 44 % des visiteurs étant situés au Canada.

Le chapitre a en outre prévu l’établissement du Comité sur les PME qui se réunit régulièrement pour examiner dans quelle mesure le PTPGP répond aux besoins des PME, étudier les façons d’améliorer encore ses avantages et superviser les activités de coopération et de renforcement des capacités visant à soutenir les PME par le truchement de conseils à l’exportation, de programmes de formation, d’échange de renseignements, de financement du commerce et d’autres activités.

En 2019, les membres du Comité ont échangé de l’information sur les sites Web et sur l’élaboration de renseignements destinés expressément aux PME. Le Canada a présenté son expérience en matière de renforcement des compétences des fonctionnaires et de création de ressources et d’outils pour les PME, ainsi que les enseignements tirés de la promotion de l’utilisation du PTPGP par les PME. Les membres du Comité ont aussi échangé de l’information sur les pratiques actuelles d’échange de renseignements et de renforcement des capacités. Le Comité était d’avis que ces échanges, la mise en commun de renseignements sur les initiatives des membres et la consultation de l’industrie, du milieu universitaire et des PME sont un apport utile à l’avancement de ses travaux.

En 2020, le Comité s’est réuni pour discuter des façons dont les stratégies et les politiques visant à remédier aux répercussions de la COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement étaient mises en œuvre pour appuyer les PME, en s’attardant particulièrement aux mesures prises par les pays pour renforcer les capacités liées au commerce numérique. La même année, le Canada a présenté une proposition en vue d’organiser un atelier consacré à la mise en commun des pratiques exemplaires pour évaluer les effets des ALE, en mettant l’accent sur les PME et les chaînes d’approvisionnement. Cette réunion avait pour objectif de faire connaître différentes méthodes d’évaluation empirique de l’incidence des accords commerciaux et d’évaluation de la participation des PME au commerce et aux chaînes d’approvisionnement internationales, et ce, dans le but de tracer la voie à suivre afin d’évaluer l’effet du PTPGP sur les chaînes d’approvisionnement, comme l’exige l’Accord. La proposition a reçu un vaste soutien de la part des membres du Comité, et le Canada a pu tenir l’atelier en septembre 2020.

De plus, les missions du Canada dans les pays membres du PTPGP ont contribué à procurer des avantages aux PME. Depuis 2019, ces missions ont réalisé 20 activités ciblant les PME; plusieurs activités visaient des PME détenues ou dirigées par des femmes et des Autochtones, ainsi que des PME du secteur de l’environnement et des technologies propres. Le Service des délégués commerciaux (SDC) du Canada aide également à promouvoir et à faire mieux connaître le PTPGP d’une manière adaptée aux entreprises et aux entrepreneurs canadiens. Depuis l’exercice 2018-2019, le SDC a organisé, soutenu ou présenté plus de 25 activités liées au PTPGP qui ont réuni plus de 1 975 participants, dont la plupart étaient des représentants de PME canadiennes. Outre le chapitre consacré aux PME, le PTPGP soutient aussi les PME canadiennes en venant simplifier les procédures douanières et les règles d’origine, et rendre plus transparente la réglementation rattachée au PTPGP.

À propos du SDC

Le Service des délégués commerciaux (SDC) aide les entreprises et les organisations canadiennes de toutes les tailles à croître et à exercer des activités à l’échelle internationale. Le réseau de délégués commerciaux présents dans plus de 160 villes du monde permet aux exportateurs d’avoir accès à des personnes de confiance dans le marché local, à des programmes de financement et de soutien, ainsi qu’à de précieux renseignements pour les aider à saisir des possibilités et à prospérer sur les marchés du monde entier.

Le SDC aide les entreprises admissibles à se préparer au commerce international, à trouver des débouchés et des contacts qualifiés à l’échelle mondiale et à résoudre les problèmes de nature commerciale qui se présentent à l’étranger.

Au chapitre sur les PME s’ajoutent aussi d’autres dispositions de l’Accord portant sur les PME et les travaux de différents comités du PTPGP qui sont liés à de nombreux autres chapitres du PTPGP, y compris le commerce transfrontières des services, le commerce électronique, la propriété intellectuelle (PI), la cohérence en matière de réglementation, la politique en matière de concurrence, la compétitivité et la facilitation des échanges commerciaux.

Commerce transfrontières des services

Les obligations et les engagements dans le chapitre sur le commerce transfrontières des services renforcent la transparence et la prévisibilité pour les fournisseurs de services, y compris dans le cas des services offerts en ligne. Les principales dispositions permettent d’assurer des règles du jeu équitables en veillant à ce que les Parties au PTPGP accordent le même traitement aux fournisseurs de services canadiens qu’à tout autre tiers et à leurs fournisseurs de services nationaux. D’autres dispositions du chapitre favorisent des pratiques exemplaires dans l’application des mesures et les processus d’octroi de licences dans les secteurs réglementés, y compris pour les services professionnels, tels que l’ingénierie, l’architecture et les services juridiques, dans lesquels les PME canadiennes sont concurrentielles à l’échelle mondiale. En outre, les femmes représentent en moyenne 43 % des professionnels dans ces secteurs.

Commerce électronique

Le Comité sur le commerce électronique établi en vertu du PTPGP a tenu sa première réunion en avril 2022. Le Comité offre un cadre pour discuter des questions liées au commerce inclusif, telles que la collaboration pour faciliter la participation des PME au commerce numérique ou la promotion de l’inclusion numérique. À titre de membres de ce comité, les Parties ont monté un atelier virtuel sur les dispositions nouvelles et novatrices pouvant faire partie des accords dans l’économie numérique et sur l’avancement de l’infrastructure numérique. L’atelier de juin 2022 a comporté des exposés présentés par les Parties au PTPGP, dont un du Canada sur les dispositions relatives au transfert de données de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). En outre, les Parties ont commandé une étude sur la mise en œuvre des engagements pris dans le chapitre sur le commerce électronique.

Propriété intellectuelle

Le Canada collabore avec l’Australie, le Chili, le Japon et le Mexique au sein du groupe des Amis de la propriété intellectuelle et de l’innovation (APII) dans les discussions du Conseil des accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’OMC, sur les expériences et les pratiques nationales dans de nouveaux domaines touchant la PI et l’innovation. En prévision de la réunion de février 2020 du Conseil des ADPIC, le Canada a rédigé le document de travail intitulé Rendre les MPME compétitives à l’aide des marques de commerce, afin de faciliter une discussion du Conseil des ADPIC sur la sensibilisation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au rôle que jouent les marques de commerce dans le commerce international. Dans le cadre de la discussion du Conseil des ADPIC de février 2020 à ce sujet, le Canada, ainsi que l’Australie, le Chili, le Japon, le Pérou et Singapour, pays Parties au PTPGP, ont fait part de leurs expériences nationales pour faire mieux connaître aux MPME les marques de commerce et favoriser l’enregistrement et l’utilisation de celles-ci par ces types d’entreprises.

Politique en matière de concurrence

Le chapitre portant sur la politique en matière de concurrence reconnaît que la concurrence est avantageuse pour les entreprises, y compris les PME. La concurrence renforce la capacité des entreprises à réussir sur les marchés mondiaux en veillant à ce que les avantages de la libéralisation des échanges ne soient pas annulés par des pratiques commerciales anticoncurrentielles. Ce chapitre contribue à l’objectif des Parties de créer un environnement commercial équitable, transparent, prévisible et concurrentiel qui, au bout du compte, profite aux consommateurs et aux entreprises. Au Canada, l’un des objectifs de la Loi sur la concurrence est de veiller à ce que les PME aient une chance équitable de participer à l’économie canadienne. Le fonctionnement du Bureau de la concurrence du Canada s’appuie sur le principe général selon lequel des marchés ouverts et concurrentiels et des politiques favorables à la concurrence facilitent la participation des PME à l’économie. Les PME sont un moteur essentiel de la compétitivité de l’économie, car elles mettent sur le marché des produits novateurs et exercent une pression sur les grandes entreprises pour qu’elles restent concurrentielles.

Cohérence en matière de réglementation

Le chapitre portant sur la cohérence en matière de réglementation peut procurer des avantages aux PME. Il vise à remédier au problème croissant posé par les obstacles non tarifaires en améliorant la transparence, la coordination à l’échelon national des pays et la prévisibilité des cadres réglementaires étrangers et de leur application. Une discussion au cours de la réunion du Comité sur la cohérence en matière de réglementation de juillet 2020 a porté sur la participation des PME et des groupes intéressés aux processus d’amélioration de la réglementation.

Exemple de réussite

Le bureau du Service des délégués commerciaux du Canada à Tokyo a collaboré avec un studio d’illustration vancouvérois dirigé par des femmes pour concevoir une carte du Canada mettant en évidence les principales exportations agricoles de chaque province canadienne vers le Japon bénéficiant des réductions tarifaires prévues par le PTPGP. Le projet comprenait également des illustrations des 14 principales exportations agricoles du Canada vers le Japon, qui faisaient ressortir les résultats obtenus sur le plan tarifaire, grâce aux dispositions du PTPGP. Dans sa déclaration de travail, l’illustratrice a indiqué qu’elle tenait beaucoup à collaborer avec des organisations (dirigées par des femmes) qui accordent de l’importance à l’égalité, à la communauté et à la durabilité. Le projet a été réalisé en étroite collaboration avec les provinces canadiennes, qui comptent un nombre important d’entreprises exportant vers le Japon (p. ex. la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario et le Québec), afin de déterminer les principaux produits présentant un intérêt à l’exportation vers le marché japonais. Les illustrations sont utilisées pour promouvoir le PTPGP dans l’ensemble du réseau commercial au Japon, du bureau de Sapporo jusqu’au nouveau bureau de Fukuoka, dans le sud du Japon.

2. Égalité des genres

Grâce à son approche inclusive du commerce, le Canada a fait de l’égalité et du renforcement du pouvoir économique des femmes une priorité centrale de sa politique commerciale et de ses activités de promotion du commerce. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser l’égalité des genres et à renforcer le pouvoir des femmes et des filles, tant au pays qu’à l’étranger. La réalisation de ces objectifs est un moyen efficace de faire rayonner les valeurs du Canada et son approche fondée sur les droits, ainsi que de favoriser la prospérité, une paix durable et un développement durable.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement du Canada et le SDC soutiennent et promeuvent les entreprises canadiennes dirigées par des femmes afin de faire progresser l’égalité des genres et de renforcer le pouvoir économique des femmes. Entre autres éléments, le Canada a notamment cherché à intégrer l’égalité des genres et la prévention de la discrimination fondée sur le genre dans ses ALE antérieurs, souvent en négociant des dispositions visant à éliminer la discrimination en matière d’emploi dans les chapitres sur le travail. Désormais, le Canada cherche aussi à inclure d’autres facteurs liés à l’égalité des genres. Pour ce faire, il réalise une analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) des différents chapitres de l’ALE en vue d’intégrer des dispositions relatives aux femmes dans l’ensemble des ALE, et il cherche à inclure un chapitre distinct sur la participation des femmes au commerce (communément appelé « chapitre sur le commerce et le genre »).

Bien que le PTPGP ne contienne pas de chapitre sur le commerce et le genre, plusieurs dispositions relatives à l’égalité des genres figurent dans les chapitres respectifs sur le travail, le développement, la coopération et le renforcement des capacités, ainsi que dans le préambule de l’Accord (voir l’annexe E). Ces dispositions contribuent à faire en sorte que les femmes et les entreprises dirigées par des femmes bénéficient du PTPGP (voir les tableaux infographiques sur la participation des femmes au commerce dans le cadre du PTPGP à l’annexe F). En outre, des travaux sont en cours à l’égard de cinq chapitres en vue de renforcer l’égalité et le pouvoir économique des femmes : commerce transfrontières des services; propriété intellectuelle; politique en matière de concurrence; développement; coopération et renforcement des capacités. Au-delà des activités entreprises, ces chapitres peuvent aussi bénéficier indirectement aux femmes et aux PME qui participent aux échanges commerciaux sous le régime du PTPGP et en tirent profit.

Commerce transfrontières des services

Le chapitre sur le commerce transfrontières des services a prévu la création par les membres du PTPGP d’un groupe de travail sur les services professionnels. Ce groupe de travail a mis au point des lignes directrices non contraignantes visant à faciliter la négociation d’accords ou d’arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) entre les organismes de réglementation ou les autorités chargées de reconnaître les qualifications et les services professionnels. Une disposition précise des lignes directrices vise expressément à favoriser l’inclusion, en indiquant que les exigences et les procédures énoncées dans les ARM ne doivent pas entraîner de discrimination fondée sur l’âge, le sexe ou la race. Les lignes directrices non contraignantes sur les ARM ont été adoptées à l’échelon ministériel en octobre 2022 et sont actuellement accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada.

Propriété intellectuelle

En ce qui concerne la propriété intellectuelle (PI), le Canada a échangé avec les Parties au PTPGP sur leurs expériences respectives des stratégies nationales visant à réduire l’écart dans la participation des femmes et d’autres groupes sous-représentés aux systèmes d’innovation. Le Canada continue de mettre à profit sa vaste expérience dans le domaine de la PI pour participer à des échanges de connaissances avec ses partenaires commerciaux afin de favoriser la participation des femmes et d’autres groupes sous-représentés aux systèmes de PI et de leur permettre de mieux tirer parti de l’Accord.

L’expérience du Canada qui est mise à profit à cet égard comprend :

- La collaboration du Canada avec le Mexique et d’autres membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) aux réunions du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) de l’OMPI pour faire avancer les travaux sur la participation des femmes aux systèmes de PI. Le Canada et le Mexique ont notamment proposé au CDIP un projet visant à renforcer le rôle des femmes dans l’innovation et l’entrepreneuriat en encourageant les femmes des pays en développement à utiliser le système de la propriété intellectuelle, qui a été adopté à l’unanimité par le CDIP et lancé en janvier 2019. Le projet vise à mieux faire comprendre les problèmes que les inventrices et les innovatrices affrontent et à recenser des mécanismes de soutien ciblés susceptibles de faire mieux connaître aux femmes le système de la PI afin qu’elles y recourent davantage. En avril 2022, l’OMPI a publié un sur le programme international de mentorat en matière de PI pour les investisseuses.

- La Stratégie en matière de propriété intellectuelle du Canada, lancée en 2018, vise à assurer que le régime de PI du Canada est moderne et solide, et que les entrepreneurs canadiens comprennent et protègent mieux leur PI. En 2019, pour mieux comprendre comment les Canadiens comprennent et utilisent la PI, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et Statistique Canada ont mené une Enquête sur la connaissance et l’utilisation de la propriété intellectuelle. Les répondants à l’enquête comprenaient des groupes traditionnellement sous-représentés et moins enclins à utiliser le système de la propriété intellectuelle, comme les femmes. Les résultats de cette étude seront communiqués aux Parties au PTPGP en tant qu’outil d’apprentissage seront communiqués aux Parties au PTPGP en tant qu’outil d’apprentissage.

Politique en matière de concurrence

Les Parties au PTPGP échangent des renseignements et collaborent à mesure que la recherche sur la prise en compte de l’égalité des genres dans les politiques de concurrence progresse à l’OCDE. Outre le Canada, les autres membres du PTPGP qui adhèrent ou participent au Comité de la concurrence de l’OCDE sont l’Australie, le Chili, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou.

Le Canada finance des recherches pertinentes et a élaboré des outils de prise en compte de la dimension de genre à l’intention des autorités en matière de concurrence. Afin d’aider ces dernières à aborder leur travail sous l’angle de l’égalité des genres, l’OCDE termine l’élaboration d’une trousse d’outils pour une politique de concurrence tenant compte de la dimension de genre. Le Canada diffusera cette information auprès des Parties au PTPGP lorsqu’elle sera publiée en septembre 2023. Le Bureau de la concurrence du Canada continuera d’aider l’OCDE et ses membres (y compris les partenaires commerciaux du PTPGP) à comprendre les avantages de cette approche inclusive et fondée sur l’égalité des genres et à l’appliquer à la politique en matière de concurrence.

Le Canada reconnaît qu’il est possible d’améliorer l’efficacité de ses politiques et de ses programmes en matière de concurrence à l’échelle nationale et de faire part de son expérience aux Parties au PTPGP afin d’obtenir des résultats qui favorisent l’égalité des genres et l’inclusion.

Développement, ainsi que sur la coopération et le renforcement des capacités

L’article 23.4 (Femmes et croissance économique) du chapitre sur le développement et l’article 21.2 (Domaines visés par la coopération et le renforcement des capacités) du chapitre sur la coopération et le renforcement des capacités visent à renforcer l’égalité et le pouvoir économique des femmes. Ces articles proposent la réalisation d’activités de coopération à l’appui du développement pour favoriser la croissance économique et le commerce en venant aider les femmes à renforcer leurs capacités et leurs compétences, pour accroître l’accès des femmes aux marchés, à la technologie et au financement, pour créer des réseaux de femmes dirigeantes et définir des pratiques exemplaires visant à favoriser la souplesse du milieu de travail.

À la réunion de 2019 du Comité sur le développement, les membres du Comité ont convenu d’échanger de l’information et de mettre en commun leurs expériences et pratiques exemplaires sur les façons de mesurer les effets du commerce, en particulier en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données, en mettant l’accent sur des thèmes (y compris les femmes dans l’économie) pertinents en ce qui a trait au chapitre du PTPGP sur le développement. En 2020, dans le cadre d’une réunion conjointe du Comité sur le développement et du Comité sur la coopération et le renforcement des capacités, le Canada a communiqué aux membres des renseignements actualisés sur le GACI et sur la conclusion de l’AMCG. Le Canada a aussi proposé d’organiser une séance d’information plus approfondie sur ces deux questions afin d’amener davantage de pays Parties au PTPGP à participer à l’Arrangement.

En juillet 2021, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Chili ont présenté, au Comité sur le développement ainsi qu’au Comité sur la coopération et le renforcement des capacités du PTPGP, un exposé sur les avantages de l’AMCG, et ont encouragé d’autres pays à y adhérer. En particulier, l’exposé a mis en évidence la vaste collaboration dans le cadre du GACI, l’importance du lien entre le commerce et l’égalité des genres et les avantages du GACI pour les économies et les femmes exportatrices. Le Mexique a adhéré à l’AMCG en octobre 2021.

Les missions du Canada dans les pays du PTPGP ont également œuvré en faveur de l’égalité et du renforcement du pouvoir économique des femmes dans leur pays d’accueil. Depuis 2019, le réseau des missions du Canada dans les pays du PTPGP a réalisé 33 activités liées à l’égalité des genres dans le contexte du commerce, en mettant l’accent sur diverses questions, telles que le développement, le renforcement du pouvoir économique des femmes, les femmes autochtones, l’innovation et la durabilité.

Exemple de réussite

Née et ayant grandi dans le Nord canadien, Amy Maund s’est passionnée dès son plus jeune âge pour les plantes et la faune. Lorsqu’elle était enfant, sa famille se rendait chaque été au Grand lac des Esclaves pour y récolter des produits de la forêt. Aujourd’hui, on peut la trouver avec sa jeune fille dans les régions sauvages des Territoires du Nord-Ouest ou du nord de la Colombie-Britannique en train de récolter des herbes, des baies, du lichen et des champignons pour fabriquer des produits artisanaux.

En 2011, Mme Maund a fondé Laughing Lichen pour créer et commercialiser d’une manière écologique des produits artisanaux à base de plantes sauvages tels que des savons, des pommades, des tisanes et des assaisonnements. Tous les aspects des activités de l’entreprise sont durables, de la récolte conforme à l’éthique à la fabrication des produits hors du réseau électrique au moyen de l’énergie solaire. Laughing Lichen récolte plus de 50 espèces différentes d’herbes sauvages, de baies, de lichens et de champignons pour ses produits.

« C’est ma passion, a indiqué Mme Maund. Les plantes sont sauvages et indigènes; elles ne sont pas cultivées ni situées à proximité des autoroutes, vaporisées ou génétiquement modifiées. Dans le Nord, la fabrication d’articles artisanaux faits à partir de produits de la nature est un beau mode de vie qui consiste à récolter et à chercher des plantes avec sa famille et ses amis, à profiter de la nature de manière durable et responsable, puis à revenir et à fabriquer des produits à partir de la récolte de plantes sauvages. »

Les produits de l’entreprise comprennent le thé du Labrador, tiré d’un petit arbuste aromatique poussant dans les zones marécageuses et humides, et qui contient aussi de la résine d’épinette, reconnue pour ses qualités antifongiques, analgésiques et antimicrobiennes. Son entreprise produit également un savon qui imite la forme des crottes d’ours, infusé avec des champignons chaga sauvages et des canneberges.

Pour soutenir l’expansion de son entreprise, elle construit une nouvelle installation alimentée par l’énergie solaire sur un terrain de 12 acres situé à 40 minutes au nord-est de Yellowknife, et elle compte employer plus de personnes et récolter de plus grandes quantités.

Laughing Lichen est un exemple d’entreprise prospère située dans l’une des régions isolées du Canada et qui est devenue exportatrice dans le monde entier. Mme Maund explique qu’elle souhaite soutenir un mode de vie dans le Nord où l’on peut gagner convenablement sa vie tout en continuant à vivre à distance des grands centres.

Les produits en gros de Laughing Lichen se vendent bien en Asie. Les ventes en ligne atteignent aussi les marchés du PTPGP au Japon et en Australie.

3. Peuples autochtones

Le PTPGP vise à faire progresser le développement économique et la participation des peuples autochtones au commerce au moyen de dispositions énoncées dans quatre chapitres du PTPGP : propriété intellectuelle; développement; coopération et renforcement des capacités; environnement. La Fondation Asie-Pacifique (article en anglais seulement) estime que plus de 50 millions d’Autochtones vivent dans les pays du PTPGP. Compte tenu de ces réalités, il est important de veiller à ce que les groupes sous-représentés, y compris les peuples autochtones, profitent des avantages et des possibilités qu’offre l’intensification des échanges commerciaux. Les dispositions relatives aux peuples autochtones énoncées dans les précédents accords de libre-échange du Canada figurent également dans le PTPGP, mais elles sont conçues pour protéger les droits des Autochtones et le traitement préférentiel qui leur est accordé au Canada. Par exemple, le Canada maintient des réserves pour les « affaires autochtones » dans sa liste d’engagements concernant le commerce des services et l’investissement, ainsi que des marchés réservés aux entreprises autochtones dans sa liste d’engagements portant sur les marchés publics (MP). Dans le même ordre d’idées, la Nouvelle-Zélande a inclus dans le PTPGP une exception générale pour le traité de Waitangi afin de protéger les droits et les intérêts des Maoris. Le Canada s’est inspiré de l’approche adoptée par la Nouvelle-Zélande et a ensuite élaboré sa propre exception générale en faveur des Autochtones au Canada, qu’il a défendue avec succès pendant les négociations de l’ACEUM.

Propriété intellectuelle

Les Parties au PTPGP se sont engagées à collaborer par l’intermédiaire de leurs organismes respectifs responsables de la propriété intellectuelle (PI) (ou d’autres organismes pertinents), afin d’améliorer la compréhension des questions liées aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (article 18.16 du PTPGP), ce qui présente un intérêt particulier pour les peuples autochtones. À ce titre, le Canada collabore avec les Parties au PTPGP, au sein du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, de l’OMPI, qui réunit des spécialistes techniques pour mettre en commun les expériences nationales sur ces questions. Le Canada a communiqué aux Parties au PTPGP sa Stratégie en matière de propriété intellectuelle, qui vise à garantir un régime de PI moderne et solide et à informer les entrepreneurs canadiens sur la manière de protéger leur PI. Pour mieux comprendre comment les Canadiens comprennent et utilisent la PI, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et Statistique Canada ont mené une Enquête sur la connaissance et l’utilisation de la propriété intellectuelle en 2021. Les répondants à l’enquête comprenaient des groupes traditionnellement sous-représentés et moins susceptibles d’utiliser la PI, tels que les peuples autochtones. L’enquête a montré que 10,1 % des entreprises dont le principal décideur est autochtone possédaient une forme quelconque de PI., qui vise à garantir un régime de PI moderne et solide et à informer les entrepreneurs canadiens sur la manière de protéger leur PI.

Dans le cadre de la Stratégie en matière de PI, ISDE a lancé en 2019 la subvention du Programme de propriété intellectuelle autochtone, qui aide les organisations autochtones à accroître leur capacité à gérer stratégiquement la PI. Cinq organisations ont reçu au total 116 665 $ pour étudier les moyens de rendre le système de PI plus accessible et élaborer leurs propres politiques, ressources éducatives et projets pilotes en matière de PI.

Développement, Coopération et renforcement des capacités

Le Comité sur le développement et le Comité sur la coopération et le renforcement des capacités, établis en vertu des chapitres respectifs du PTPGP, se sont réunis en 2019 et ont convenu d’échanger des renseignements et de mettre en commun leurs expériences et pratiques exemplaires sur les moyens de mesurer les effets du commerce, en particulier en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données. Ils ont mis l’accent sur des thèmes pertinents en ce qui a trait au chapitre du PTPGP sur le développement, y compris les groupes sous-représentés tels que les peuples autochtones. Depuis 2019, le réseau des missions du Canada dans les pays du PTPGP a mené 11 activités liées à la participation des Autochtones au commerce.

Environnement

Dans le chapitre sur l’environnement, les Parties se sont engagées à maintenir une gouvernance environnementale solide en appliquant des normes élevées de protection de l’environnement et en faisant respecter efficacement les lois environnementales dans le contexte de la libéralisation des échanges. À l’article 20.13 du PTPGP, les Parties au PTPGP ont en outre convenu de promouvoir et d’encourager la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, et de reconnaître l’importance de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances et les pratiques des peuples autochtones et des collectivités locales qui concernent la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Les Parties ont aussi convenu de l’importance de la participation et de la consultation du public sur des questions afférentes à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.

Exemple de réussite

En décembre 2020, la mission du Canada à Sydney, en Australie, s’est associée au Conseil canadien pour l’entreprise autochtone (CCEA) pour lancer le premier Dialogue Canada-Australie sur l’exportation par les entreprises autochtones, en collaboration avec six entreprises autochtones canadiennes et australiennes et les partenaires suivants : CCEA, Supply Nation, Business Council of Australia, Austrade, Ignite. La mission du Canada a présenté le SDC du Canada, en faisant ressortir le PTPGP et l’importance accordée par le Canada aux exportateurs autochtones, ainsi que le degré élevé de collaboration entre Austrade et le SDC, qui améliore les services fournis aux entreprises. Les entreprises canadiennes participantes étaient désireuses d’en savoir plus sur l’aide que le SDC pouvait leur apporter en Australie, sur le programme CanExport, ainsi que sur l’incidence possible des accords commerciaux sur leurs activités. Comme presque toutes les entreprises étaient actives dans le secteur de la nutrition, de la santé et du mieux-être, une synergie naturelle est apparue, ce qui les a amenées à s’engager à examiner la possibilité de collaborer. Le CCEA a présenté une demande à CanExport Associations pour, entre autres initiatives, mener une mission commerciale virtuelle autochtone en Australie en 2021.

4. Développement économique régional

Le Canada apporte son soutien aux entreprises canadiennes qui cherchent à tirer parti des possibilités offertes par les marchés du PTPGP de diverses façons : en élaborant et en distribuant du matériel de promotion tel que des vidéos d’exemples de réussite, en publiant des renseignements en ligne sur les programmes de soutien et en fournissant des outils avantageux tels qu’Info-Tarif Canada pour chercher les taux de droits de douane qui s’appliquent. Le Canada donne aussi de la formation à ses délégués commerciaux et aux fonctionnaires qui travaillent directement avec les entreprises canadiennes pour qu’ils puissent les conseiller sur les possibilités liées au PTPGP. Les partenaires du secteur public englobent les gouvernements provinciaux et territoriaux, les sociétés d’État et les autres ministères fédéraux. En 2023, le Canada a amorcé, en collaboration avec ces partenaires, l’élaboration d’un portail numérique sur les ALE afin d’aider les entreprises canadiennes à tirer pleinement parti de ces accords, y compris du PTPGP. Le lancement du portail numérique des accords de libre-échange est prévu en 2024.

Ces initiatives appuient les efforts déployés par les gouvernements provinciaux et territoriaux pour promouvoir le PTPGP. On peut prendre connaissance des avantages du PTPGP pour les provinces et les territoires en consultant le site Web du gouvernement du Canada.

Exemple de réussite

En juillet 2020, le ministère du Développement social du Chili a coordonné une série d’ateliers sur la participation des femmes autochtones dans les économies locales : discussions sur la participation des institutions à la promotion du renforcement des capacités [en anglais seulement] dans le cadre de la présidence chilienne de l’APEC en 2019. La série d’ateliers, parrainée par le Canada, le Mexique et la Nouvelle-Zélande, comptait quatre séances auxquelles ont assisté des représentants des institutions publiques des économies membres de l’APEC qui se spécialisent dans le renforcement du pouvoir économique des femmes autochtones. Les économies de l’APEC qui ont participé à cet événement comprenaient de nombreux pays parties au PTPGP, soit l’Australie, le Canada, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et le Vietnam. Le Chili était représenté par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du Chili, la Corporación de Fomento de la Producción, le sous-secrétaire du Tourisme et Organisation des Nations Unies (ONU) Femmes au Chili. Mme Dawn Madahbee Leach, vice-présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones, représentait le Canada en tant que conférencière à l’événement.

La série d’ateliers a porté sur les défis et les bonnes pratiques liés à la conception et à la mise en application de politiques publiques qui favorisent la participation des femmes autochtones aux économies locales. Elle a permis d’effectuer une analyse comparative des pratiques exemplaires qui devraient être reproduites à l’échelle de l’APEC pour faire progresser les politiques et les programmes visant à renforcer le pouvoir des femmes autochtones dans la région de l’APEC. Les Autochtones qui se trouvent dans la région de l’APEC représentent 70 % de la population autochtone mondiale.

5. Droits des travailleurs

Le chapitre du PTPGP portant sur le travail renferme des obligations contraignantes sur les droits des travailleurs et confirme l’engagement pris par les Parties de respecter les droits et les principes internationalement reconnus dans le domaine du travail et d’appliquer de manière effective leurs lois nationales sur le travail. Les dispositions du PTPGP en matière de travail encouragent la participation des membres du public et leur permettent de faire part de leurs préoccupations.

Toutes les Parties au PTPGP sont membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et reconnaissent le lien qui existe entre les droits des travailleurs et le commerce. Dans le PTPGP, les Parties conviennent d’adopter et de maintenir dans leurs lois et pratiques les droits fondamentaux des travailleurs énoncés dans la Déclaration de 1998 de l’OIT, à savoir la liberté d’association et le droit à la négociation collective, l’élimination du travail forcé, l’abolition du travail des enfants, l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi. Elles conviennent également d’adopter et d’appliquer des lois régissant les conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, les heures de travail, ainsi que la santé et la sécurité au travail.

Le Canada collabore avec les Parties au PTPGP pour soutenir l’application des normes du travail dans leurs pays. En plus des consultations techniques tenues avec les pays partenaires, le Canada fournit une assistance technique, au moyen de programmes de subventions et de contributions, pour soutenir le renforcement des capacités dans les pays en développement partenaires. Ce soutien a permis aux pays qui ont ratifié le PTPGP, l’ACEUM et l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Pérou, de renforcer leur capacité à réformer ou à appliquer efficacement les régimes du travail et à respecter les normes du travail reconnues à l’échelle internationale.

Ce soutien comprend une série de projets de coopération bilatérale auxquels participent le Canada et les partenaires du PTPGP, que ce soit dans le cadre du PTPGP ou d’autres ALE. Bien que tous les exemples ne soient pas propres au PTPGP, il est important de tenir compte des travaux en cours dans d’autres cadres afin d’éviter de répéter inutilement les efforts, et de reconnaître les avantages qu’ils peuvent offrir dans le contexte du PTPGP. En mettant l’accent sur le renforcement d’un système commercial fondé sur des règles harmonisées avec les normes internationales du travail, ce soutien devrait contribuer, directement ou indirectement, à faire avancer les objectifs du chapitre sur le travail du PTPGP et trois des priorités de coopération adoptées à la réunion de 2021 du Conseil du travail du PTPGP, pour promouvoir des chaînes d’approvisionnement éthiques et durables, la santé et la sécurité au travail et l’égalité des genres.

En tant que partenaire pour le développement, le Canada soutient financièrement la mise en œuvre par l’OIT d’un projet quinquennal sur les systèmes nationaux de relations de travail au Vietnam, doté d’une enveloppe de 1,5 million de dollars à partir de l’exercice 2020-2021, qui vise ce qui suit : faciliter la réforme de la loi nationale sur les relations de travail; appuyer les nouveaux modes de négociation collective et de dialogue social au niveau local; renforcer la fonction de service du gouvernement vietnamien dans les relations de travail. En outre, le projet vise à renforcer le rôle du gouvernement vietnamien en tant que médiateur et promoteur des négociations collectives et du dialogue social. Le projet devrait aider le Vietnam à respecter les normes internationales du travail et les obligations découlant du chapitre du PTPGP portant sur le travail. Le projet soutient la mise en application du Code du travail du Vietnam de 2019, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et établit, pour la première fois, le droit des employés à établir des syndicats indépendants et à y adhérer, rendant ainsi la loi vietnamienne conforme à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 de l’OIT.

Bien qu’il s’agisse d’une étape importante pour le Vietnam, le Canada a reçu une communication publique en mars 2023 selon laquelle les lois sur le travail du Vietnam ne seraient pas conformes aux obligations du chapitre du PTPGP sur le travail, portant sur la liberté d’association et la négociation collective. Le point de contact canadien désigné pour le chapitre sur le travail a accepté d’examiner la communication publique et se penchera sur les questions soulevées. Tout au long de ce processus et au-delà, le Canada continuera à apporter son soutien, dans toute la mesure du possible, afin que le Vietnam puisse poursuivre la mise en œuvre de ces réformes et respecter ses obligations.

À la suite de la ratification du PTPGP par la Malaisie, le Canada a lancé en mars 2023 un projet de l’OIT d’une valeur de 800 000 $. Ce projet a pour but de renforcer les mesures nationales et sectorielles afin que les normes internationales du travail soient adoptées et appliquées en Malaisie. Il vise avant tout à lutter contre le travail des enfants et le travail forcé, en particulier dans le secteur des appareils électriques et électroniques, et à renforcer la liberté d’association et le droit à la négociation collective, à titre de moyens efficaces d’améliorer la protection des travailleurs. Le projet devrait prendre fin en septembre 2025.

Au Mexique, le Canada a soutenu le réseau de solidarité Maquila Solidarity Network (en anglais et en espagnol seulement), une organisation établie au Canada, dans la réalisation d’un projet de deux ans d’une valeur de 250 000$ qui vise à soutenir le droit des travailleurs de l’industrie du vêtement et d’autres secteurs d’exportation du Mexique à adhérer aux syndicats de leur choix ou à former des syndicats, ainsi qu’à négocier collectivement. À cette fin, les activités du projet comprenaient l’élaboration et la diffusion d’un large éventail de ressources sur la réforme du travail, ainsi que la promotion d’un dialogue constructif sur la liberté d’association et la négociation collective entre les entreprises, les fabricants, les gouvernements et les défenseurs des droits des travailleurs. Les activités du projet ont pris fin en juin 2021.

En outre, le Canada s’est engagé à verser 20 millions de dollars sur quatre ans, à compter de l’exercice 2021-2022, pour soutenir la mise en œuvre par le Mexique de ses réformes du travail et de ses obligations découlant des dispositions relatives au travail de l’ACEUM. En septembre 2021, le Canada a approuvé deux projets quadriennaux axés sur les travailleurs, dont un d’une valeur de 4,4 millions de dollars mis en œuvre par le Fonds humanitaire des Métallos, pour améliorer la protection des droits des travailleurs, les salaires et les conditions de travail des travailleurs syndiqués et non syndiqués dans des États et des secteurs économiques ciblés, et un autre d’une valeur de 5 millions de dollars mis en œuvre par Unifor, pour améliorer l’exercice des droits des travailleurs mexicains tels qu’ils sont énoncés dans le droit du travail mexicain et dans l’ACEUM. En outre, en 2022, une initiative triennale de 2,4 millions de dollars réalisée par Vision mondiale Canada a été lancée pour améliorer les conditions de travail et l’exercice effectif des droits des travailleurs mexicains, en particulier des femmes et des jeunes migrants et autochtones, en s’attaquant au travail forcé et au travail des enfants dans des sous-secteurs agricoles clés axés sur l’exportation (tomates, concombres et aubergines) dans les États mexicains du Sinaloa et de Jalisco.

Le Canada a aussi aidé le Pérou dans divers domaines liés au travail. En particulier, depuis l’entrée en vigueur, en 2009, de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Pérou, le Canada a fourni au Pérou une assistance technique dans les domaines du travail des enfants, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que du respect et de l’application des droits des travailleurs. Par exemple, le Canada a aidé le Programa Laboral de Desarrollo, une organisation non gouvernementale péruvienne, à mener à bien un projet triennal d’une valeur de 600 000 $. Ce projet a renforcé la capacité d’acteurs du monde du travail au Pérou à respecter et à faire appliquer les lois du travail, en particulier celles qui garantissent le droit de s’associer librement et de négocier collectivement. Le projet visait également à garantir un accès rapide à la justice pour les griefs liés au travail. Les activités du projet comprenaient la formation des fonctionnaires de justice et des représentants syndicaux, ainsi que la mise en place d’outils pour faciliter la négociation collective. Les activités du projet ont pris fin en novembre 2021.

En outre, comme il s’y est engagé dans le chapitre de l’ACEUM sur le travail, le Canada a adopté une loi interdisant l’importation de biens qui sont extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par le travail forcé. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Le Canada continuera d’informer les membres du Conseil du travail du PTPGP des mesures qu’il prend pour lutter contre le travail forcé et cherchera à échanger des renseignements sur les pratiques exemplaires pertinentes.

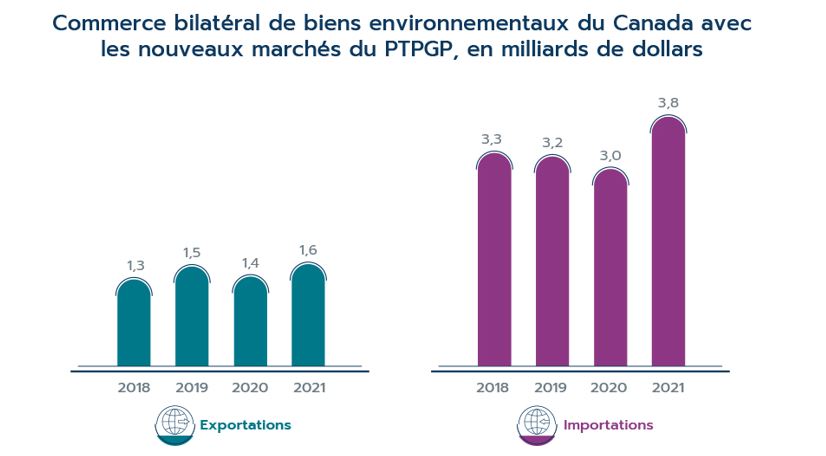

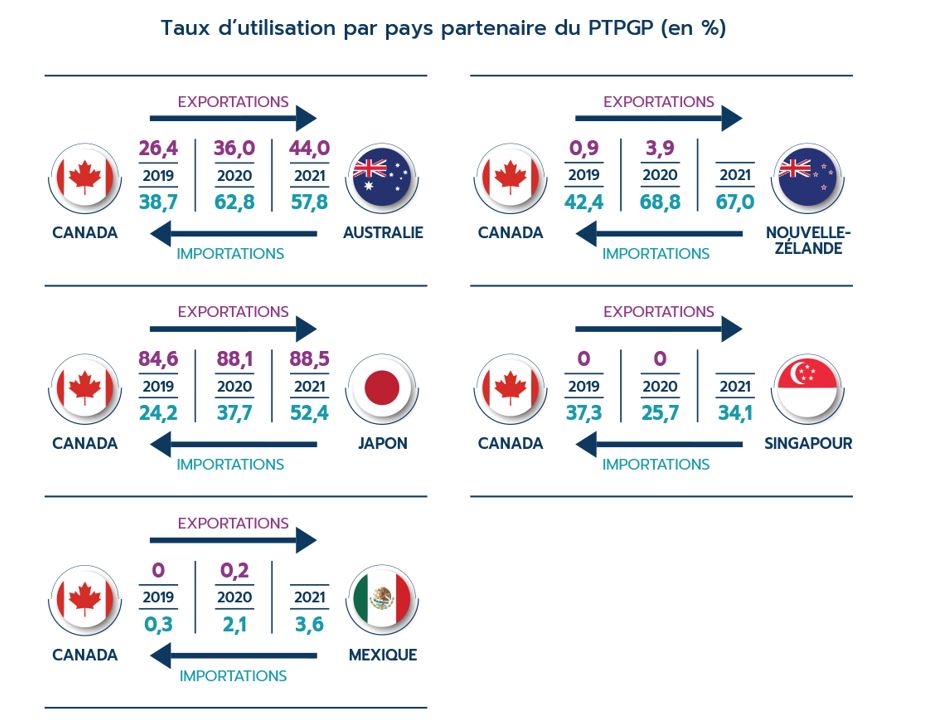

6. Environnement et changements climatiques