Ministre du Commerce international - Cahier de breffage

2019-11

Tables des matières

- A. Aperçu général

- B. Le Ministère

- C. Les 100 premiers jours

- D. Principales responsabilités du portefeuille

- E. Principaux enjeux

- Principales priorités : Politique et négociations commerciales

- Le Service des délégués commerciaux

- Litiges et différends commerciaux

- Commerce international

- Relations canado-américaines

- Canada-Chine

- Système international fondé sur des règles

- Aide internationale

- Aide humanitaire

- Candidature pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies

- Brexit

- F. Profil sur le commerce et l’investissement

- G. Secteurs géographiques – aperçu régional intégré

- H. Institutions multilatérales et mondiales

- Nations Unies

- OTAN

- Partenariat du Groupe des cinq en matière de renseignement

- Le Canada et le G7

- Le Canada et le G20

- Organisation mondiale du commerce

- Institutions financières internationales

- Organisation de coopération et de développement économiques

- Forum de coopération économique Asie-Pacifique

- Multilatéralisme interaméricain

- La Francophonie

- Commonwealth

- Le Forum économique mondial

- Association des nations de l’Asie du Sud-Est

- Le Canada et l’Union africaine

Aperçu stratégique

Enjeu

- La libre circulation des biens, des services, du capital, des technologies et des gens est essentielle à la croissance du Canada et à l’amélioration des conditions de vie de sa population. Le Canada doit saisir les occasions qui lui sont offertes pour élargir et diversifier ses échanges commerciaux tout en composant avec les tensions commerciales croissantes à l’échelle de la planète et les remises en question du système commercial mondial basé sur des règles.

Contexte

À titre de ministre du Commerce international, vous devrez notamment : contribuer à l’édification et à la protection d’un système commercial mondial ouvert, inclusif et basé sur des règles; apporter un appui aux exportateurs et aux innovateurs canadiens qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés à l’étranger; négocier des accords commerciaux bilatéraux, multilatéraux et plurilatéraux; administrer les contrôles à l’importation et à l’exportation; gérer les différends commerciaux internationaux; faciliter et élargir l’investissement direct étranger; et appuyer l’innovation internationale, les sciences et les technologies. Vous devrez assumer ces responsabilités en appuyant le ministre des Affaires étrangères qui chapeaute tous les dossiers liés aux affaires étrangères, y compris le commerce. Le ministre du Développement international, qui concentrera ses efforts sur le développement durable et la réduction de la pauvreté, appuiera votre travail puisqu’il contribuera au renforcement et à la stabilisation des économies des pays en développement et, ce faisant, créera des occasions d’établir des partenariats commerciaux mutuellement avantageux.

Pour vous acquitter de votre mandat, vous aurez le soutien du sous-ministre du Commerce international et vous pourrez également compter sur les sous-ministres des Affaires étrangères et du Développement international qui appuieront directement vos collègues. Les sous-ministres et les cadres supérieurs d’Affaires mondiales Canada conjugueront leurs efforts pour faire en sorte que les 10 707 employés du Ministère (qui travaillent au Canada et dans 110 pays) mettront en œuvre une approche intégrée et cohérente allant dans le sens des intérêts du Canada.

Un contexte perturbé au chapitre du commerce mondial

En tant que nation commerçante, le Canada jouit d’un large éventail d’avantages comparatifs incluant notre population diverse et hautement qualifiée, des ressources naturelles abondantes, des institutions publiques solides, des entreprises chef de fil à l’échelle internationale, et un attachement commun à des valeurs fondamentales d’une société démocratique, libre et ouverte. Avec ses14 accords bilatéraux ou régionaux de libre échange présentement en vigueur, qui ont été signés par 51 pays et qui représentent les deux tiers du produit intérieur brut mondial, le Canada jouit également d’un accès au marché de nombreux pays et profite de règles commerciales solides régissant ses échanges avec ses principaux partenaires commerciaux.

Or, le commerce mondial est en proie à de fortes turbulences et le système commercial basé sur des règles rencontre de plus en plus de défis de taille. Le Canada doit s’adapter, saisir les occasions qui se présentent et en chercher de nouvelles.

Au cours des dernières années, l’intensification des tensions commerciales, [CAVIARDÉ] entravent la croissance des économies avancées et en développement.

Même si l’économie du Canada a enregistré une croissance, on redoute de plus en plus une récession mondiale dans un avenir rapproché. Les exportateurs et les investisseurs canadiens ont souffert de ces développements qui étaient dans certain cas attribuables à des considérations autres que commerciales. Des observateurs internationaux continuent de penser qu’il y aura une reprise de la croissance mondiale en 2020, à des taux plus faibles cependant, et les projections récentes ont été revues à la baisse.

[CAVIARDÉ pour cause de droits d'auteur]

Les nouvelles technologies et les menaces qui transcendent les frontières, comme les changements climatiques, auront également une incidence sur la prospérité du Canada. Elles auront des répercussions sur les modes et la structure des échanges commerciaux, les politiques nationales, et pourraient même, dans certains cas, nécessiter la mise en place de nouveaux cadres internationaux pour une action collective, dans un monde où il est de plus en plus difficile de trouver un terrain d’entente.

Commerce régional, plurilatéral et multilatéral

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) demeure la principale institution internationale qui appuie le système commercial fondé sur des règles. L’OMC et l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui l’a précédée ont régi le commerce mondial depuis la Deuxième Guerre mondiale. La participation active du Canada à l’OMC s’est avérée avantageuse pour notre pays vu sa capacité de protéger les intérêts du Canada et de lui permettre d’influer sur les discussions d’une façon qui n’aurait pas été possible autrement [CAVIARDÉ]. Vous devrez vous pencher sur ce dossier dès votre arrivée en fonction en raison d’un certain nombre de développements et d’activités à venir.

Le Canada a une position bien établie dans la direction d’un groupe divers et représentatif de membres de l’OMC (le Groupe d’Ottawa), engagé à appuyer et renforcer l’OMC. Ce groupe continuera à jouer un rôle important pour faire avancer les discussions visant à renforcer et à moderniser l’OMC. Nous devrons toutefois nous demander à nouveau comment nous pourrions exercer un leadership encore plus large au sein de l’OMC.

[CAVIARDÉ] Ce problème pourrait atteindre son paroxysme s’il n’est pas résolu d’ici le 10 décembre prochain, date à laquelle le mandat de deux des trois membres restants prendra fin. L’absence d’un système d’appel fonctionnel permettrait aux membres de l’OMC de se soustraire au règlement des différends dont les décisions sont exécutoires, ce qui irait à l’encontre des intérêts du Canada. Le Canada devra rester particulièrement vigilant dans ce dossier et chercher à créer des alliances plus larges en appui à ses objectifs. La légitimité même de l’OMC pourrait être remise en question si elle n’a plus de mécanisme de règlement des différends.

De façon plus large, le Canada ne peut pas tenir pour acquis que le système multilatéral régi par l’OMC continuera d’évoluer parallèlement à la croissance de l’économie mondiale. Alors que les pays tentent de se frayer un chemin dans l’économie mondiale et où ils sont coincés entre des discussions multilatérales difficiles et des approches bilatérales basées sur les sphères d’influence, les relations régionales deviennent de plus en plus importantes. Le Canada doit lui aussi consolider ses alliances régionales. Même si nous avons établi un large réseau d’accords de libre-échange, nous devrons faire davantage pour partager nos vue sur la valeur des échanges commerciaux basés sur des règles et nous devrons nous mobiliser pour promouvoir et renforcer ces règles.

Le Canada est bien placé pour tirer profit de groupements régionaux ou autres (p. ex. la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l’expansion du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que divers organismes qui établissent des normes) en vue de renforcer son influence sur l’élaboration de nouvelles règles, de contrebalancer les relations asymétriques et de favoriser de nouvelles possibilités commerciales.

Principales relations bilatérales

L’accès au marché américain restera fondamental en raison de la proximité des États-Unis et de l’intégration économique de notre pays avec ceux-ci. L’amélioration de la stabilité et de la prévisibilité de cette relation commerciale est une priorité pour le Canada. [CAVIARDÉ]. La ratification et la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) devrait nous faciliter la tâche. Du côté du Canada, il nous faudra passer une loi de mise en œuvre au Parlement.

[CAVIARDÉ]

[CAVIARDÉ] la Chine est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada. [CAVIARDÉ].

Élargissement des échanges commerciaux dans d’autres marchés

Malgré les défis posés par le marché mondial, le Canada a réussi à faire des gains historiques au cours des dix dernières années dans le cadre de quelques-unes de ses relations commerciales les plus importantes. En effet, parallèlement à l’ACEUM, le Canada a négocié avec succès l’Accord économique et commercial global (AECG) et le PTPGP. Ensemble, ces deux accords nous donnent un accès préférentiel au marché de tous les autres pays membres du G7. Il nous faudra toutefois déployer des efforts pour encourager les parties qui n’ont pas encore ratifié l’un ou l’autre de ces deux accords à le faire le plus rapidement possible. De plus, l’élargissement du PTPGP avec l’adhésion de nouveaux membres [CAVIARDÉ] nous permettra d’avoir accès à de nouveaux marchés en Asie.

Le gouvernement du Canada a beaucoup fait pour créer un climat propice aux entreprises et aux affaires de façon à tirer pleinement profit de ces accords commerciaux de premier plan et, plus généralement, de la croissance économique dans un éventail plus large de marchés étrangers. Le Canada peut également chercher à améliorer la compétitivité internationale de ses entreprises en appuyant les programmes et services solides de promotion des échanges commerciaux offerts par le Service des délégués commerciaux. Chaque jour, les délégués commerciaux (945 dans les missions du Canada à l’étranger et 95 dans les six bureaux régionaux situés au Canada) aident des entreprises canadiennes à être concurrentielles et à réussir dans les marchés mondiaux en fournissant des conseils, des coordonnées de personnes-ressources et des renseignements commerciaux personnalisés.

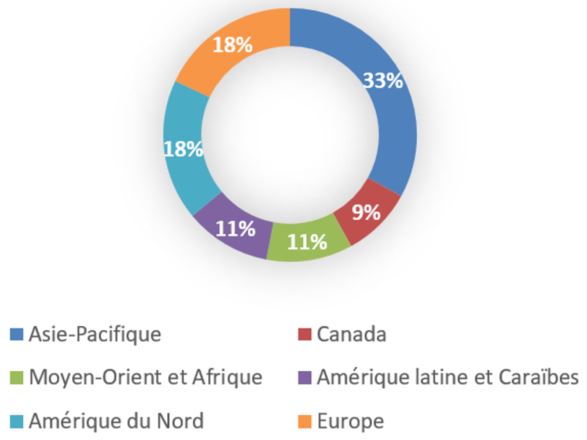

Les délégués commerciaux servent leurs clients depuis des bureaux situés aux quatre coins du Canada et du monde.

L’Asie est l’une des régions du monde qui enregistre les plus forts taux de croissance. Alors que de nombreux pays font tout pour tirer profit de cette croissance, le Canada devra s’assurer de ne pas se laisser distancer. Le Canada a récemment terminé des discussions exploratoires relatives à la conclusion éventuelle d’un accord de libre-échange avec l’ANASE, [CAVIARDÉ].

Dans les Amériques, le Canada négocie depuis 2018 un accord commercial global avec le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). De plus, il est possible qu’un accord final soit conclu avec l’Alliance du Pacifique (Chili, Colombie, Mexique et Pérou) au cours des prochains mois.

Le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne voudrait dire que le principal partenaire commercial du Canada en Europe ne sera plus partie à l’AECG. [CAVIARDÉ].

Le Canada envisage également de moderniser plusieurs accords de libre-échange existants pour que ceux-ci soient aussi ambitieux et qu’ils apportent autant aux Canadiens que ses accords les plus récents – comme les accords de libre-échange conclus avec l’Ukraine et l’Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange (laquelle réunit la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein).

Enfin, en ce qui a trait aux pays en développement, le Canada investit dans des initiatives qui appuient leur participation et leur réussite dans le commerce régional et mondial. Entre autres, il appuie l’établissement de la zone de libre-échange continentale africaine et finance le développement du savoir-faire technique et des interventions ciblées par l’intermédiaire de l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges et du Mécanisme canadien de commerce et d’investissement pour le développement.

Contrôle des échanges commerciaux dans les secteurs sensibles

Des permis d’importation et d’exportation sont requis lorsque les échanges commerciaux suscitent des préoccupations politiques, économiques ou relatives à la sécurité (p. ex. la libéralisation commerciale pour les produits agricoles, les considérations relatives à la politique étrangère ou à la sécurité nationale). Les contrôles des échanges commerciaux ont des répercussions importantes sur l’économie canadienne et le volume des transactions est élevé, de sorte qu’ils suscitent un vif intérêt chez les intervenants. Le ministre des Affaires étrangères confie habituellement au ministre du Commerce international la responsabilité des dossiers opérationnels et stratégiques liés au commerce (p. ex. l’agriculture, le bois d’œuvre, l’acier, l’aluminium) dans la mesure où ceux-ci n’ont pas d’incidence sur la sécurité ou la défense. Vous aurez à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques rapides, et ce, dès le début de votre mandat.

Investissement, talents et nature changeante du commerce

Tout comme la croissance des économies en développement entraîne des changements dans la structure du commerce mondial, l’apparition de nouvelles technologies

(p. ex. la numérisation, l’intelligence artificielle, la fabrication de pointe) et les réponses apportées aux grands enjeux mondiaux tels que les changements climatiques et le développement durable provoquent des changements dans l’économie et les échanges commerciaux du Canada. De plus, l’Arctique et le Nord du Canada, qui suscitent l’intérêt de la communauté internationale et qui font face à des défis particuliers, sont en train de rompre leur isolement grâce aux développements en technologies et en transports. De tels changements auront probablement des répercussions sur la nature des biens et des services que nous échangerons, sur notre façon de produire et de livrer des biens, sur les pays avec lesquels nous aurons des échanges commerciaux et sur les entreprises et les citoyens canadiens qui participeront au commerce international.

Simultanément, de nombreuses politiques et règles pertinentes (p. ex. relatives au flux des données, à l’infrastructure, au climat de l’investissement, à la promotion de l’innovation) qui dictent la compétitivité internationale des entreprises canadiennes et la position du Canada en tant que destination de choix pour les talents et l’investissement direct étrangers seront élaborées dans un contexte national. Le défi à ce chapitre sera de veiller à ne pas perdre de vue les répercussions internationales au cours de ce processus puisque la concurrence internationale sera sans doute vive dans tous ces domaines.

Pour réconcilier ces tendances, il faudra au Canada une approche bien structurée et coordonnée entre Affaires mondiales Canada et les ministères responsables des enjeux nationaux pour tous les dossiers liés au commerce afin de se positionner comme chef de file.

Tendances mondiales

Enjeu

Les relations internationales sont entrées dans une période d’incertitude et d’instabilité accrues alors que des institutions, des alliances et des pratiques bien établies sont mises à l’épreuve par un rapport de force changeant, de nouvelles forces économiques et sociales et la reprise des rivalités d’ordre idéologique.

Contexte

Un changement historique des pouvoirs géopolitiques et économiques est en cours de l’Atlantique au Pacifique, et alors qu’un nouveau monde plurinodales apparaît, des puissances nouvelles et établies, de même que des acteurs non étatiques, cherchent à remanier le système international à leur avantage. Au cours des 25 dernières années, les innovations et la mondialisation ont permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Toutefois, l’optimisme qui a accompagné ces développements a été atténué plus récemment par l’inégalité croissante, la réapparition de l’ethno-nationalisme et le retour aux rivalités entre grandes puissances et à la guerre par procuration.

Les conséquences de cette évolution dynamique imposent des choix stratégiques à la politique étrangère du Canada.

En faisant la promotion de ses intérêts à l’étranger, le Canada a contribué à l’élaboration et au renforcement d’un système international évoluant en fonction de règles dont les paramètres, qui encadrent le comportement interétatique et exigent une responsabilisation mutuelle, ont été en grande partie façonnés par la collectivité. Dans ce contexte, le Canada a profité du soutien des États-Unis et de la position de Washington en tant que principale puissance mondiale, avec son vaste réseau d’alliances et de partenaires, y compris l’OTAN et le NORAD, sur lesquels reposent la coopération entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité et de défense. [CAVIARDÉ] Le développement international et l’économie sont également apparus comme des domaines d’influence et de concurrence d’ordre géopolitique. [CAVIARDÉ]

Sans surprise, ces réalités géopolitiques changeantes mettent à l’épreuve le système actuel de lois, de normes et d’institutions internationales. [CAVIARDÉ] de même que dans le cyberespace, lequel est devenu un secteur dynamique de rivalité géopolitique et d’activités répréhensibles menées par des acteurs non étatiques. [CAVIARDÉ]

Ce changement est de plus en plus évident en ce qui concerne le financement par emprunt. La composition de la dette publique dans les pays en développement à faible revenu (PDFR) continue de passer des sources traditionnelles (largement le Club de Paris, y compris le Canada) à des prêteurs bilatéraux non traditionnels [CAVIARDÉ] En 2007, 66 p.100 de la dette publique extérieure dans les PDFR était détenue par les banques multilatérales de développement ou les membres du Club de Paris, tandis que seulement 19 p.100 de cette dette était détenue par des prêteurs ne faisant pas partie du Club de Paris. En 2016, 37 p. 100 de la dette publique dans les PDRF était détenue par des prêteurs ne faisant pas partie du Club de Paris, tandis que la dette détenue par les BMD et les membres du Club de Paris ne représentait que 33 p. 100. De plus, ces chiffres présentent un tableau incomplet du changement dans la dette mondiale, car ils se concentrent seulement sur les PDFR et ne rend pas compte des autres formes de financement, notamment l’investissement étranger direct non gouvernemental, le financement public par l’entremise d’organisations non gouvernementales ou les investissements au moyen d’entreprises appartenant à l’État ayant des liens étroits avec le gouvernement central, [CAVIARDÉ]

Sur le plan de la sécurité, plusieurs grands enjeux exercent des pressions. La question de la non-prolifération nucléaire fait l’objet de défis persistants, en particulier de l’Iran et de la Corée du Nord [CAVIARDÉ]. De plus, l’extrémisme violent, qui prend notamment la forme de groupes terroristes pernicieux (p. ex. Daech, Boko Haram, Al‑Qaïda), de suprématistes blancs et de mouvements anti-immigrants, menace les gens partout dans le monde Certaines crises qui perdurent, comme c’est le cas en Syrie, ont des conséquences désastreuses en termes de vies perdues et de moyens de subsistance détruits et en raison de leurs répercussions régionales et internationales.

Évolution de la répartition des créanciers, dette extérieure publique des PDFR, 2007 à 2016

Version texte

Évolution de la répartition des créanciers, dette extérieure publique des PDFR

| Créanciers | 2007 | 2016 |

|---|---|---|

| Sources multilatérales | 46 % | 27 % |

| Club de Paris | 20 % | 6 % |

| Sources plurilatérales | 8 % | 16 % |

| Sources commerciales | 7 % | 15 % |

| Sources ne faisant pas partie du Club de Paris | 19 % | 37 % |

Parallèlement à ces préoccupations particulières, la mondialisation continue de remodeler la vie économique et sociale et a contribué au déplacement des rapports de force. La libéralisation des échanges, les innovations technologiques et les chaînes de valeurs transnationales ont permis d’améliorer les niveaux de vie dans le monde. Entre 2000 et 2017, les pays asiatiques émergents (notamment la Chine et l’Inde) ont accru leur part du PIB mondial, laquelle est passée d’environ 7 p.100 à 22 p. 100, et ils devraient croître à un rythme beaucoup plus rapide que celui des économies avancées – [CAVIARDÉ]. En outre, les pays développés sont de plus en plus urbanisés, et certains font face sur le plan démographique à des « vagues de jeunes » dans leurs populations à croissance rapide – offrant la possibilité d’une croissance continue, plus particulièrement si les emplois correspondent au succès obtenu en matière d’allongement de l’espérance de vie, mais menaçant la stabilité sociale si ce n’est pas le cas. Cette situation témoigne de l’urgence d’accélérer la réalisation des objectifs de développement durable.

Alors que la croissance et l’interconnectivité accrues ont créé une classe moyenne mondiale en pleine expansion, l’élan pour libéraliser le commerce international s’est essoufflé, comme le montrent les désaccords prolongés au sujet de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la hausse du protectionnisme. Cette situation découle en partie de la reconnaissance que les avantages de la mondialisation ont été partagés de façon inégale. De 2005 à 2014, 65 à 70 p. 100 des ménages dans les économies avancées se trouvaient, en moyenne, dans des segments de revenus dont les revenus réels du marché étaient stables ou en chute (McKinsey).

La migration internationale, régulière et irrégulière, devrait croître et créer de la concurrence pour des emplois et des ressources dans les régions moins développées et des pénuries de main‑d’œuvre dans les économies développées.

Les marchés émergents, y compris les pays où le Canada investit actuellement une aide considérable au développement, présentent de nouvelles possibilités économiques, même si des préoccupations sur le plan de la géopolitique, de la sécurité et de la gouvernance peuvent limiter la portée de l’engagement à très court terme. Ces enjeux, ainsi que d’autres défis transnationaux complexes, y compris les changements climatiques et les maladies pandémiques, touchent le Canada directement, et celui-ci peut le plus efficacement protéger sa prospérité et sa stabilité en travaillant de concert avec ses alliés et partenaires, nouveaux et traditionnels.

Le Canada fait face à un environnement international de concurrence croissante entre les grandes puissances, de hausse du protectionnisme commercial, de complexes défis transnationaux, de partenaires traditionnels qui sont distraits ou désengagés, et de réapparition de l’autoritarisme. Pourtant, au milieu de ces défis se trouvent des occasions de façonner le système international en pleine évolution, de s’ouvrir à de nouveaux marchés et d’accueillir des partenaires non traditionnels, de se regrouper avec des pays d’optique commune et de tirer profit des profonds liens interpersonnels qui unissent le Canada avec le monde entier. [CAVIARDÉ]

Dans le contexte de la volatilité internationale croissante, les efforts déployés par le Canada exigeront une collaboration étroite entre Affaires mondiales Canada et les autres ministères et organismes du gouvernement pour assurer la coordination d’une approche pangouvernementale. Or, le Canada dispose de nombreux outils sur le plan de la politique internationale qui lui permettront de relever bon nombre de ces défis. Par exemple, son adhésion à des institutions clés comme les Nations Unies, le G7, le G20, l’OTAN, le NORAD, l’APEC et l’OCDE, le Commonwealth et la Francophonie offre un levier comparatif; elle lui permet également de maintenir sa réputation positive dans le monde aux chapitres de la liberté, de la tolérance, de la diversité, de l’égalité des genres et de la bonne gouvernance, notamment grâce au leadership qu’il exerce à l’égard des alliances axées sur des enjeux. De plus, le Canada a conclu des accords commerciaux avec tous les membres du G7 et a solidifié l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union européenne ainsi que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Par ailleurs, le Canada jouit toujours d’une crédibilité durement acquise, bien que temporaire, sur les questions de paix, de sécurité et de développement international. En cette ère nouvelle de relations internationales, le Canada aura besoin de tous les outils à sa disposition pour manœuvrer sur ce terrain stratégique difficile.

État de l’économie et des échanges commerciaux mondiaux

Enjeu

- La croissance mondiale ralentit en raison des tensions géopolitiques et commerciales qui perturbent les chaînes d’approvisionnement et pèsent sur la confiance des entreprises.

- Malgré les préoccupations grandissantes quant au risque d’une récession, la plupart des prévisions laissent croire à une reprise de la croissance mondiale en 2020 grâce à la forte expansion des marchés émergents et des économies en développement.

- L’économie canadienne devrait croître de 1,5 p. 100 en 2019 et de 1,8 p. 100 en 2020, mais on s’attend à ce que la faiblesse du commerce mondiale freine les investissements et les exportations.

Contexte

La croissance mondiale devrait être faible en 2019, tant dans les économies avancées que dans les économies émergentes.

Ce ralentissement est attribuable à plusieurs facteurs, dont : 1) le différend commercial et technologique qui persiste entre les deux plus importantes économies du monde (soit les États‑Unis et la Chine); 2) l’incertitude liée au Brexit; 3) les tensions géopolitiques croissantes; et 4) la décélération du climat commercial après des années d’expansion constante.

Graphique 1 : Prévisions de la croissance du PIB réel (Image non-disponible en français)

[CAVIARDÉ pour cause de droits d'auteur]

L’économie mondiale connaît une longue période d’expansion depuis la crise financière de 2008, mais cette croissance perd de la vitesse en 2019. Si le secteur mondial des services a réussi à garder ce rythme, les activités manufacturières, quant à elles, ont cependant diminué ou ralenti dans beaucoup des grandes économies dans la première moitié de 2019.

Étant donné les perspectives incertaines, il semble que les entreprises et les ménages continuent de freiner leurs dépenses à long terme, comme en témoignent la faiblesse des dépenses des entreprises (machines et équipement) et la réduction des achats de biens durables comme les voitures et les appareils ménagers par les consommateurs. Le FMI et l’OCDE prévoient que la croissance mondiale reprendra en 2020 grâce à une meilleure expansion des marchés émergents et des économies en développement; toutefois, ces prévisions n’annoncent qu’une poussée modérée, et les perspectives ont été révisées à la baisse à maintes reprises au cours des 18 derniers mois.

Tensions commerciales

[CAVIARDÉ]

En ce qui a trait au volume, la croissance du commerce mondial a fortement chuté au cours des derniers trimestres. L’intensification des différends commerciaux et l’augmentation de l’incertitude qui en découle suscitent des inquiétudes quant à la possibilité d’une récession, inquiétudes qui reflètent le sentiment d’appréhension dans l’économie mondiale.

Une croissance incertaine

L’économie des États‑Unis est stable pour le moment, mais présente des signes de plus en plus contradictoires. L’Europe, quant à elle, perd de la vitesse en raison de la contraction de la plus importante économie de la région, l’Allemagne, au cours de deux des quatre derniers trimestres. Simultanément, la Chine affiche son taux de croissance le plus faible depuis 1992, une situation qui devrait s’aggraver si la Chine et les États‑Unis ne réussissent pas à régler leur différend commercial. De plus, la viabilité de la dette dans les économies en développement est également une source de préoccupations, car le poids de plus en plus lourd des dettes, surtout en Amérique latine et en Asie de l’Est, pourrait rapidement devenir insoutenable.

En réponse à l’incertitude des perspectives de croissance, de nombreuses banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, ont réduit les taux d’intérêts pour soutenir l’économie, mais la baisse des taux d’intérêts peut également augmenter la vulnérabilité financière alors que les marchés financiers se tournent vers des marchés plus risqués. Pour sa part, la Banque du Canada n’a pas changé son taux de 1,75 p. 100 depuis octobre 2018, étant donné que l’inflation de base est demeurée près de sa cible de 2 p. 100; la Banque du Canada a cependant indiqué qu’elle continuerait de surveiller la situation de près.

Aperçu régional

Canada

En 2018, les exportations canadiennes de marchandises et de services se sont accrues de 6,2 p. 100 et se sont élevées à 706 milliards de dollars, alors que les importations ont enregistré une hausse de 5,4 p. 100. La valeur totale des échanges de marchandises et de services a atteint un sommet historique de 1,5 billion de dollars. Toutefois, pour 2018 dans son ensemble, le PIB n’a grimpé que de 1,9 p. 100, en baisse par rapport au taux de 3 p. 100 enregistré en 2017. On attribue le ralentissement du taux de croissance observé à la fin de 2018 et au début de 2019 à la faiblesse des secteurs producteurs de biens, aux incertitudes causées par les tensions commerciales entre les États‑Unis et la Chine et à l’imposition de droits de douane sur l’acier et l’aluminium par les États‑Unis (levés en mai 2019). Malgré un début hésitant en 2019 et les faiblesses qui persistent dans le secteur pétrolier et dans les régions qui en sont tributaires, la croissance économique a rebondi à 3,7 p. 100 au deuxième trimestre après une croissance de seulement 0,5 p. 100 au premier trimestre, grâce aux fortes exportations de marchandises en dépit d’une faible demande intérieure. Le Canada affiche un déficit commercial depuis la crise financière mondiale. Selon les prévisions du FMI, le taux de croissance du PIB du Canada devrait s’établir à 1,5 p. 100 en 2019, puis à 1,8 p. 100 en 2020, des taux inférieurs au niveau enregistré en 2018.

Dans l’ensemble, l’état de l’économie canadienne demeure sain. La robustesse du marché du travail national, lequel affiche un taux de chômage d’une faiblesse presque record (5,5 % en septembre) devrait accroître les revenus des ménages et soutenir une augmentation stable de la consommation des ménages.

Les principaux facteurs qui pourraient nuire aux perspectives à court terme sont les tensions commerciales et géopolitiques mondiales, les contraintes persistantes en ce qui concerne le transport et la production dans le secteur pétrolier et gazier, et un niveau élevé d’endettement des ménages. Compte tenu de l’interconnectivité des économies canadienne et américaine, les tendances économiques aux États‑Unis pourraient également avoir une incidence sur l’économie du Canada.

États‑Unis

Les États-Unis connaissent actuellement l’expansion économique la plus longue de leur histoire, mais des préoccupations quant à une éventuelle récession dans les 18 prochains mois ont été soulevées après la publication de plusieurs grands indicateurs économiques à l’été.

Pour répondre à ces inquiétudes, la Réserve fédérale américaine a réduit son taux d’intérêt à trois reprises cette année — les premières réductions depuis la crise financière de 2008. Selon le FMI, le PIB américain devrait poursuivre sa montée au cours de l’année, mais la croissance devrait diminuer, passant de 2,9 p. 100 en 2018 à 2,4 p. 100 en 2019, puis à 2,1 p. 100 en 2020, à mesure que s’estompent les effets des mesures de relance économique antérieures et que commencent à se faire sentir les incidences des mesures compensatoires douanières adoptées par d’autres pays.

Europe

La croissance dans la zone euro a accusé un recul et s’est chiffrée à 1,9 p. 100 en 2018; elle devrait diminuer davantage pour s’établir à 1,2 p. 100 en 2019, avant de rebondir à 1,4 p. 100 en 2020. Dépendante de ses exportations, l’Allemagne, qui se classe au premier rang des économies d’Europe, a affiché une contraction dans deux des quatre derniers trimestres. En Italie, la croissance économique est timide depuis la récession qui a eu lieu l’année dernière, en raison de l’incertitude commerciale et politique. Au deuxième trimestre de 2019, l’économie du Royaume-Uni a reculé pour la première fois depuis 2012 après que les stocks accumulés en prévision du Brexit ont atteint un niveau record et que l’industrie de l’automobile a mis en œuvre des interruptions des activités. Par conséquent, le FMI s’attend à ce que l’économie du Royaume-Uni enregistre un taux de croissance de 1,2 p. 100 en 2019 et de 1,4 p. 100 en 2020. Les incertitudes associées au Brexit continuent de nuire aux perspectives économiques du Royaume-Uni et de la zone euro.

Pays d’Asie émergents et en développement

Le PIB devrait s’accroître à un taux de 5,9 p. 100 en 2019 et de 6,0 p. 100 en 2020, soit moins que les prévisions précédentes, principalement en raison des droits de douane imposés sur les échanges et les investissements. La croissance économique en Chine (sur 12 mois) a accusé un recul et s’est chiffrée à 6,0 p. 100 au troisième trimestre de 2019, soit le plus bas enregistré depuis 1992. Des droits de douane progressifs ont exercé une pression à la baisse sur une économie qui procédait déjà à un ralentissement structurel et à un resserrement de la réglementation afin de contrôler la dette. On s’attend à ce que le ralentissement de la croissance économique en Chine s’étende aux autres économies émergentes d’Asie qui participent à ses chaînes d’approvisionnement. En Inde, l’économie devrait afficher un taux d’expansion de 6,1 100 en 2019, en raison d’une demande intérieure plus faible que prévu, puis un taux de 7,0 p. 100 en 2020 quand les mesures de stimulation financière et monétaire commenceront à avoir une incidence. La croissance de cette économie a diminué au cours des derniers trimestres et nourrit des inquiétudes quant à la possibilité d’un ralentissement structurel. [CAVIARDÉ]

Autres marchés émergents et économies en développement

Comme le montre le graphique 1, les marchés émergents et les économies en développement affichent de meilleures perspectives de croissance économique. Par exemple, le FMI prévoit que l’Afrique subsaharienne en tant que région distincte enregistrera un taux de croissance de 3,2 p. 100 en 2019 et de 3,6 p. 100 en 2020. Toutefois, ces chiffres régionaux cachent d’importantes différences de rendement et de perspectives de croissance entre les pays qui composent ces groupements régionaux. Qui plus est, bien que les taux de croissance puissent être élevés, les points de départ sont souvent relativement faibles — beaucoup de temps pourrait donc s’écouler avant que ces pays commencent à jouer un rôle plus important dans l’économie mondiale et le commerce mondial.

D’ici là, il est possible de tirer parti des relations diplomatiques du Canada et de son aide internationale afin de nous positionner pour l’avenir, comme le font déjà d’autres pays.

Enjeux internationaux (novembre 2019 - mars 2020)

Amérique Du Nord

Relations avec les États-Unis (É.-U.)

- Ratification de l’ACEUM (échéancier à déterminer)

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

Mexique

- [CAVIARDÉ]

- Migration de l’Amérique centrale

Europe

Régional

- [CAVIARDÉ] Moyen-Orient et de l’Afrique

- Évolution de la situation [CAVIARDÉ]

Union européenne (UE)/Royaume-Uni

- Négociations sur le Brexit [CAVIARDÉ]

- Ratification de l’AECG par tous les États membres de l’UE

- Suivi du 17e Sommet Canada-UE (juin 2019)

Ukraine

- Mission d’entraînement militaire (Opération UNIFIER) et autres mesures de coopération en matière de sécurité

- Réformes politiques en cours

Russie

- Crimée et est de l’Ukraine

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- Traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

Roumanie

- [CAVIARDÉ]

Amérique Latine Et Caraïbes

- Flux migratoire et incidence [CAVIARDÉ]

- Venezuela : crise politique actuelle, participation et leadership au sein du Groupe de Lima

- Caraïbes : gestion de la saison des ouragans

- Amérique latine [CAVIARDÉ]

Afrique

- Accord de libre-échange continental africain et possibilités de croissance

- Transitions politiques [CAVIARDÉ]

- Situation sur le plan de la sécurité [CAVIARDÉ]

- Sahel : lutte contre le terrorisme, [CAVIARDÉ] G7 et à plus grande échelle, des efforts internationaux

- Piraterie dans le golfe de Guinée et migration vers l’Europe

Thèmes Internationaux/Tendances À Surveiller

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- Institutions, processus et libertés démocratiques menacés

- [CAVIARDÉ] extrémisme violent

- Paix, stabilité et changements climatiques

- Ampleur et facteurs de la migration

- Approches divergentes à l’égard du cyberespace, des plateformes en ligne, des nouvelles technologies numériques et de leur réglementation

Enjeux Multilatéraux

G7/G20

- Initiatives phares issues de la présidence du G7 par le Canada en 2018 – mise en œuvre et suivi

- Passage de la présidence du G7 de la France aux É.-U.

- Passage de la présidence du G20 du Japon à l’Arabie saoudite

Nations unies

- Campagne du Canada pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies (vote en juin 2020), événements et interactions connexes

- Vision du Secrétaire général Guterres à l’égard de la réforme des Nations Unies

- Mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Décennie d’action de 2020 à 2030)

- Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25, décembre 2019)

Organisation mondiale du commerce (OMC)

- Impasse sur les nominations à l’Organe d’appel (échéance du 10 décembre)

- Initiatives de réforme de l’OMC (groupe d’Ottawa : transparence, règlement des différends, établissement des règles)

- [CAVIARDÉ]

Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN)

- Réunion des ministres des Affaires étrangères (novembre 2019) et Sommet des dirigeants (décembre 2019)

- [CAVIARDÉ]

- Contributions aux missions de l’OTAN en Irak et en Lettonie

- [CAVIARDÉ]

Accords commerciaux plurilatéraux

- PTPGP (ratifié par le Canada en décembre 2018)

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

- Conférence d’examen de 2020

Reconstitution des ressources d’organismes internationaux

- Fonds mondial (octobre 2019)

- Fonds vert pour le climat (octobre 2019)

Développement international

- Sommet de Nairobi (novembre 2019) : 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement

- Beijing +25 (mars 2020, New York) : 25e anniversaire de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes

Enjeux Juridiques/réglementaires

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

Dossiers Consulaires Très Médiatisés

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

Moyen-Orient

Turquie/Syrie

- [CAVIARDÉ]

- Casques blancs (groupe de civils bénévoles), gouvernement jouant le rôle de protecteur des opérations d’aide

Régional

- Instabilité dans le détroit d’Ormuz

- Débordements régionaux [CAVIARDÉ]

- Coalition mondiale contre Daech

- Transitions politiques [CAVIARDÉ]

Israël/Processus de paix au Moyen-Orient

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

États du Golfetats du Golfe

- Relations bilatérales [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ] situation humanitaire, pourparlers de paix

- Préoccupations relatives aux droits de la personne [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

Iran

- [CAVIARDÉ]

Libye

- Intensification du conflit civil, recul politique et institutionnel

Asie

Régional

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

Chine

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

Asie du Nord-Est

- [CAVIARDÉ]

Corée du Nord

- Négociations sur la question nucléaire [CAVIARDÉ]

- Efforts multilatéraux [CAVIARDÉ]

- Situation humanitaire et des droits de la personne

Asie du Sud

- Situation [CAVIARDÉ]

- [CAVIARDÉ]

Afghanistan

- [CAVIARDÉ]

- Processus de paix

Myanmar

- Crise des Rohingyas [CAVIARDÉ]

- Renforcement de la transition démocratique

Aperçu du Ministère

Enjeu

Affaires mondiales Canada est chargé de définir et de réaliser les objectifs intégrés du Canada en matière de politique étrangère, de commerce international et d’aide internationale, ainsi que d’apporter un soutien aux Canadiens sur les plans consulaire et commercial. Le Ministère compte 10 707 employés travaillant au Canada et dans 178 missions réparties dans 110 pays autour du globe. Son budget total s’élève à 6,7 milliards de dollars.

Le Ministère

Le Canada a établi son tout premier ministère des Affaires étrangères en juin 1909. Depuis, le Ministère s’est progressivement transformé pour s’adapter au contexte international en constante évolution. Parmi ses plus importantes transformations, mentionnons sa fusion avec le ministère du Commerce, en 1982, puis avec l’Agence canadienne de développement international, en 2013.

Bien que le nom légal du Ministère demeure « ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement » (conformément à la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du 26 juin 2013), son titre d’usage selon le Programme de coordination de l’image de marque est Affaires mondiales Canada.

Les activités du Ministère

Affaires mondiales Canada gère les relations diplomatiques et consulaires que le Canada entretient avec des gouvernements étrangers et des organisations internationales, dans le but de mobiliser et d’influencer des acteurs mondiaux de manière à accroître la sécurité et la prospérité du Canada dans un contexte mondial dynamique.

Le Ministère définit et applique les priorités stratégiques et les priorités de programmes du Canada dans les domaines des affaires politiques, du commerce et de l’aide internationale en fonction d’analyses rigoureuses, de consultations et de dialogues avec d’autres ministères, la population canadienne et des acteurs internationaux.

Le travail du Ministère est centré sur cinq responsabilités essentielles :

1) Diplomatie et défense des intérêts à l’échelle internationale

Faire valoir les intérêts et les valeurs du Canada par l’élaboration de politiques, la diplomatie, la défense des intérêts et la mobilisation d’un large éventail de parties concernées. Pour ce faire, le Ministère doit notamment nouer et entretenir des relations constructives dans l’intérêt du Canada, principalement par l’intermédiaire de son réseau de missions; faire preuve de leadership dans certains dossiers mondiaux; et contribuer à édifier des organisations internationales robustes et à faire respecter le droit international.

2) Commerce et investissement

Appuyer l’augmentation du commerce et des investissements afin de relever le niveau de vie pour l’ensemble des Canadiens. Il s’agit pour le Ministère de contribuer à bâtir et à préserver le système commercial mondial ouvert, inclusif et fondé sur des règles; de soutenir les exportateurs et les innovateurs canadiens dans leurs efforts pour accroître leurs activités à l’étranger; de négocier des accords commerciaux bilatéraux, plurilatéraux et multilatéraux; d’appliquer les contrôles à l’exportation et à l’importation; de gérer les différends commerciaux internationaux; de faciliter et d’accroître les investissements directs étrangers; et d’apporter un soutien au secteur de l’innovation, des sciences et des technologies sur la scène internationale.

3) Programmation en matière de développement, d’aide humanitaire, de paix et de sécurité

Contribuer à la réduction de la pauvreté et accroître les possibilités pour les peuples de la terre. Cet objectif comprend l’allègement de la souffrance liée aux crises humanitaires; le renforcement des possibilités de croissance économique durable et équitable; la promotion de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes; l’amélioration des résultats en matière de santé et d’éducation; et le renforcement de la paix et de la sécurité au moyen de programmes visant à combattre l’extrémisme violent et le terrorisme, à soutenir le renforcement des capacités de lutte contre la criminalité, à diriger des opérations de paix et à gérer les conflits.

4) Aide aux Canadiens à l’étranger

Fournir au moment opportun des renseignements appropriés sur les voyages et les services consulaires aux Canadiens à l’étranger pour assurer leur sécurité. Cette responsabilité comprend des visites de lieux de détention; le déploiement de personnel afin d’évacuer des Canadiens en situation de crise; et la fourniture de documents d’urgence.

5) Soutien à la présence du Canada à l’étranger

Fournir des ressources, des infrastructures et des services permettant au gouvernement du Canada dans son ensemble d’être présent à l’étranger. Il s’agit notamment pour le Ministère de gérer les missions du Canada à l’étranger et de réaliser une importante initiative liée à l’obligation de diligence ayant pour but d’assurer la protection des employés, des infrastructures à l’étranger et des renseignements du gouvernement du Canada.

Responsabilités juridiques

Le Ministère constitue la principale source de conseils sur le droit international public pour le gouvernement du Canada, y compris le droit international sur le commerce et l’investissement. Les avocats d’Affaires mondiales Canada contribuent à l’élaboration et à la gestion des politiques et fournissent des avis sur des questions juridiques internationales, offrent des services d’interprétation et d’analyse des accords internationaux, et défendent les intérêts du Canada au cours de négociations ou de litiges internationaux. Par ailleurs, des avocats du ministère de la Justice Canada travaillent également à Affaires mondiales Canada, où ils fournissent des services juridiques liés au droit canadien, notamment pour ce qui a trait aux litiges et à la réglementation, par exemple l’imposition de sanctions.

Effectif du Ministère

Pour remplir son mandat, le Ministère compte sur un effectif souple, compétent, diversifié et mobile.

Le Ministère compte 10 707 employés actifs. La majorité d’entre eux (soit 6 875, ou 64 p. 100) sont des employés canadiens travaillant au Canada ou affectés dans une mission du Canada à l’étranger. Le reste des 3 832employés (36 p. 100 de notre effectif) sont des employés recrutés sur place (ERP), habituellement des citoyens étrangers embauchés dans leur propre pays pour fournir des services de soutien dans les missions du Canada. À l’heure actuelle, l’effectif du Ministère est composé de femmes dans une proportion 56 p. 100 dans le cas des employés canadiens (contre 54 p. 100 pour les ERP), et 60 p. 100 des employés ont l’anglais comme première langue officielle (40 p. 100 ayant le français).

Un système de ressources humaines distinct permet au Ministère de répondre à ses besoins opérationnels complexes en temps opportun. Des membres du personnel travaillent dans certains des endroits les plus difficiles du monde, comme des zones actives de conflit. Parmi les divers groupes professionnels et types d’affectations, un groupe d’employés permutants appuie l’exécution du mandat unique du Ministère en effectuant des affectations d’une durée habituelle de deux à quatre ans et en alternant entre les missions à l’étranger et l’Administration centrale. Ces employés occupent des postes à titre d’agents du service extérieur (dans les filières du commerce, des affaires politiques, de l’économie, de l’aide internationale et de la gestion et des affaires consulaires), d’adjoints administratifs, de spécialistes des systèmes informatiques ou de cadres supérieurs, comme les chefs de mission.

Les chefs de mission secondent le ministre à la suite d’une nomination par le Cabinet. Ils acquièrent des connaissances très approfondies de leur pays d’accréditation, établissent de vastes réseaux et fournissent des conseils et des avis sur des enjeux urgents d’ordre bilatéral ou international. Le chef de mission est responsable de la participation de l’ensemble du gouvernement du Canada dans son pays d’accréditation et de la supervision de tous les programmes fédéraux présents dans sa mission.

Les membres du personnel d’Affaires mondiales Canada travaillent au Canada et à l’étranger pour promouvoir les intérêts canadiens au moyen d’activités diplomatiques créatives, allant des négociations officielles jusqu’au réseautage, en passant par la mobilisation des parties concernées et le renforcement des capacités. Les fonctionnaires canadiens prennent part à des milliers de réunions internationales chaque année sur une foule de sujets; ils font ainsi la promotion des intérêts canadiens au moyen d’interactions officielles et officieuses avec des représentants de presque tous les pays du monde. Ces efforts cadrent de près avec les priorités du Ministère et sont amplifiés par une diplomatie publique ciblée, notamment une présence sur les réseaux sociaux.

Le Ministère est également appuyé par le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence, situé à Ottawa et ouvert en tout temps; ce centre est toujours prêt à aider les Canadiens qui ont besoin d’aide consulaire à l’étranger ou à intervenir en temps réel en cas de catastrophe naturelle ou de situations d’urgence complexes n’importe où sur la planète.

Finances du Ministère

Le financement total du Ministère, selon le Budget principal des dépenses de 2019‑2020, s’est chiffré à 6,7 milliards de dollars. Ce montant est réparti comme suit :

- crédit 1 (fonctionnement) : 1 743,4 millions de dollars;

- crédit 5 (immobilisations) : 103,1 millions de dollars;

- crédit 10 (subventions et contributions) : 4 192,0 millions de dollars;

- crédit 15 (programmes de pension, d’assurance et de sécurité sociale des ERP) : 68,9 millions de dollars;

- exécution du budget : 269,5 millions de dollars;

- postes législatifs (p. ex. paiements directs versés à des institutions financières internationales; contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés) : 342,8 millions de dollars.

La distribution du budget par responsabilité essentielle du Ministère est indiquée comme suit dans le Budget principal des dépenses de 2019-2020 :

Responsabilités essentielles et dépenses prévues, 2019, 2020 (en millions de dollars)

Version texte

Responsabilités essentielles et dépenses prévues, 2019, 2020 (en millions de dollars)

| Responsabilités essentielles | Dépenses prévues |

|---|---|

| Diplomatie et défense des intérêts a l'échelle internationale | 873,6 |

| Commerce et investissement | 327,1 |

| Programmation en matiere de développement, de paix et de sécurité | 3920,9 |

| Aide aux Canadiens a l'étranger | 51,0 |

| Soutien a la présence du Canada a l'étranger | 1031,8 |

| Services internes | 245,6 |

Réseau du Ministère

Le vaste réseau du Ministère à l’étranger compte 178 missions dans 110 pays (voir le tableau de bord en pièce jointe pour un aperçu du réseau). Le type et le statut de ces missions varient – une mission peut notamment prendre la forme d’une grande ambassade, d’un petit bureau de représentation ou d’un consulat.

Le réseau de missions du Ministère à l’étranger appuie les activités internationales de 37 ministères, organismes et cooccupants canadiens partenaires (comme Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, la Défense nationale, l’Agence des services frontaliers du Canada; Sécurité publique Canada; la Gendarmerie royale du Canada; Exportation et développement Canada, et quelques gouvernements provinciaux).

Les bureaux du Ministère à l’Administration centrale sont situés dans la région d’Ottawa‑Gatineau. La plupart des membres du personnel travaillent dans l’un des trois premiers immeubles de la liste ci‑dessous :

- édifice Lester B. Pearson (125, promenade Sussex);

- édifice John G. Diefenbaker (111, promenade Sussex);

- Place du Centre (200, promenade du Portage);

- complexe commercial Queensway (4200, rue Labelle);

- immeuble coopératif (295, rue Bank)

- Imprimerie nationale (45, boulevard Sacré-Cœur);

- immeuble Fontaine (200, boulevard Sacré-Cœur);

- Centre Bisson (Institut canadien du service extérieur, Campus Bisson).

En outre, le Ministère dispose de six bureaux régionaux au Canada qui lui permettent d’interagir directement avec les Canadiens et plus particulièrement avec les entreprises canadiennes :

- Vancouver;

- Calgary;

- Winnipeg;

- Toronto;

- Montréal;

- Halifax.

Haute direction et gouvernance ministérielle

Les ministres sont appuyés par les hauts fonctionnaires occupant les échelons les plus élevés au Ministère, c’est‑à‑dire le sous‑ministre des Affaires étrangères (USS), le sous‑ministre du Commerce international (DMT), le sous‑ministre du Développement international (DME), le sous‑ministre délégué aux Affaires étrangères (DMA) et le coordonnateur des relations économiques internationales (DMX). Seize secteurs sont dirigés par des sous‑ministres adjoints, qui relèvent des sous‑ministres et sont responsables de fournir des conseils intégrés englobant les différents portefeuilles, et ce, sur un large éventail de sujets allant des régions géographiques jusqu’à des enjeux ministériels et thématiques. (Voir les notices biographiques distinctes.)

Les chefs de mission du Canada à l’étranger sont responsables de la gestion et de la direction des activités de la mission, et de la supervision des activités officielles menées par les divers ministères et organismes du gouvernement du Canada dans le pays d’accréditation ou à l’organisation internationale auprès de laquelle la mission est accréditée.

Le Ministère dispose d’un cadre de gouvernance ministérielle robuste comprenant des comités spécialisés pour les audits, l’évaluation, la gestion des ressources et la gestion ministérielle, ainsi que les politiques et les programmes.

Les cadres supérieurs de l’Administration centrale et du réseau des missions gèrent et intègrent les politiques et les ressources du Ministère dans ce contexte afin d’assurer l’utilisation optimale des actifs du Ministère, la reddition de comptes sur l’exécution des programmes ministériels et l’obtention des résultats escomptés. L’application d’une approche intégrée à l’échelle du Ministère permet d’offrir une présence internationale cohérente et uniforme, reposant sur une structure organisationnelle intégrée.

Tableau résumant la structure de gouvernance ministérielle pour 2019-2020

Text version

Tableau résumant la structure de gouvernance ministérielle pour 2019-2020

- Comité externe : Comité ministériel d’audit

- Comités présidés par des sous-ministres : Conseil exécutif et Comité de la mesure du rendement et de l’évaluation

- Comités présidés par des sous-ministres adjoints : Comité sur la sécurité, Comité de la gestion et des opérations financières, Comité de gestion ministérielle, Comité des politiques et des programmes. Les quatre comités présidés par des sous-ministres adjoints relèvent du Comité exécutif.

Planification et production de rapports

Le processus annuel de planification et de production de rapports du Ministère repose sur son cadre ministériel des résultats.

Le Plan ministériel d’Affaires mondiales Canada définit le programme du gouvernement pour l’année à venir en ce qui concerne la politique étrangère, le commerce international et le développement. Le plan donne un aperçu stratégique des priorités centrales, des résultats prévus et des besoins en ressources connexes du Ministère pour le prochain exercice. Une fois approuvé par les ministres, le document est déposé devant le Parlement (habituellement en mars ou en avril). Le Plan ministériel énonce aussi les objectifs de rendement par rapport auxquels le Ministère présentera ses résultats définitifs au terme de l’exercice dans son Rapport ministériel sur le rendement, habituellement déposé devant le Parlement vers la fin de l’automne.

Le Plan des activités internes du Ministère sert de complément à ces documents et constitue le plan opérationnel du Ministère, assurant l’arrimage des activités des secteurs et des missions avec les plans et les priorités stratégiques établis dans le Plan ministériel et leur adéquation avec les ressources financières et humaines disponibles. Le Plan des activités internes du Ministère assure l’intégration des principales fonctions habilitantes, comme les ressources humaines, la GI/TI, les communications, la continuité des activités et la gestion du risque, dans un seul processus de planification opérationnelle. La préparation de ce plan est achevée à temps pour le début de chaque exercice, en avril.

Annexes

Tableau de bord sur le réseau d’Affaires mondiales Canada

Organigramme d’Affaires mondiales Canada

Notices biographiques des hauts fonctionnaires

Sous-ministres

Marta Morgan, sous–ministre des Affaires étrangères

Le 18 avril 2019, le premier ministre Justin Trudeau a nommé Marta Morgan au poste de sous-ministre des Affaires étrangères. Sa nomination entre en vigueur le 6 mai 2019.

Avant de se joindre à Affaires mondiales Canada, Mme Morgan occupait le poste de sous-ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté depuis juin 2016. À ce titre, elle a dirigé l’élaboration de politiques et de programmes d’immigration visant à appuyer la croissance économique du Canada, a élaboré des stratégies pour gérer la croissance importante du nombre de demandes d’asile et a amélioré le service à la clientèle.

Avant son séjour à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Mme Morgan a acquis une vaste expérience en occupant différents postes liés aux politiques économiques à Industrie Canada et à Finances Canada. Pendant cette période, à titre de sous-ministre déléguée et de sous-ministre adjointe, elle a assuré un leadership en politiques des télécommunications, en politiques du spectre, en politiques sectorielles dans les industries de l’aérospatial et de l’automobile, ainsi que dans la préparation de deux budgets fédéraux.

Avant de travailler à Industrie Canada, Mme Morgan a occupé divers postes à l’Association des produits forestiers du Canada, au Bureau du Conseil privé et à Développement des ressources humaines Canada.

Mme Morgan est également membre du Forum des politiques publiques depuis 2014.

Mme Morgan est titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec spécialisation) en économie de l’Université McGill et d’une maîtrise en politique publique de la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard.

John Hannaford, sous-ministre du Commerce international

Le 7 décembre 2018, le premier ministre a nommé John Hannaford au poste de Sous-ministre du Commerce international, à Affaires mondiales Canada. Sa nomination est entrée en vigueur le 7 janvier 2019.

De janvier 2015 à janvier 2019, M. Hannaford a été conseiller en matière de politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre et sous-ministre, au Bureau du Conseil privé du gouvernement du Canada.

Jusqu’en décembre 2014, M. Hannaford était secrétaire adjoint du Cabinet, Politique étrangère et défense, au Bureau du Conseil privé. Avant décembre 2011, il a été ambassadeur du Canada en Norvège. Pendant deux ans, il a aussi été directeur général des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Comme membre du service extérieur canadien, M. Hannaford a eu de nombreuses affectations à Ottawa et à l’ambassade du Canada à Washington au cours des premières années de sa carrière.

Hannaford est titulaire d’un baccalauréat ès arts en histoire (mention très honorable) de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario. Après avoir obtenu une maîtrise ès sciences en relations internationales de la London School of Economics, il a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de Toronto et a été admis au Barreau de l’Ontario en 1995.

En plus de son travail de fonctionnaire, M. Hannaford a été professeur auxiliaire à la Faculté de droit et à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

Vincent Rigby, sous-ministre délégué des Affaires étrangères

Le mercredi 31 juillet 2019, le premier ministre a nommé Vincent Rigby au poste de sous-ministre délégué des Affaires étrangères d’Affaires mondiales Canada à compter du lundi 12 août 2019.

Avant cette nomination, Vincent Rigby était sous-ministre délégué de Sécurité publique Canada de juillet 2017 à août 2019.

De 2013 à 2017, Vincent Rigby était sous-ministre adjoint du Secteur de la politique stratégique d’Affaires mondiales Canada. Il était chargé de formuler des conseils en matière de politique stratégique intégrée portant sur les volets d’Affaires mondiales Canada liés à la politique étrangère ainsi qu’au développement et au commerce internationaux. Dans le cadre de ce poste, M. Rigby s’est également acquitté de la fonction de représentant personnel (sherpa) du premier ministre auprès du G-20 dans le cadre de trois sommets de dirigeants du G-20. M. Rigby a aussi joué d’autres rôles en tant que sous-ministre adjoint, dont ceux d’agent principal des résultats et de l’exécution du Ministère, de sous-sherpa du G7, de négociateur en chef du Programme de développement pour l’après-2015 et de président des hauts représentants de l’Arctique du Conseil de l’Arctique.

Avant la création d’Affaires mondiales Canada, M. Rigby était vice-président de la Direction générale des politiques stratégiques et du rendement à l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Il était chargé d’élaborer et de coordonner la politique d’aide internationale du Canada ainsi que de superviser la gestion et l’évaluation du rendement du programme de développement du Canada.

De 2008 à 2010, M. Rigby a été directeur exécutif du Bureau de l’évaluation internationale (BEI) au Bureau du Conseil privé (BCP). M. Rigby a aussi été responsable en chef du renseignement sur l’Afghanistan pendant son séjour au BCP, étant chargé de coordonner la communauté canadienne du renseignement pour appuyer la mission du Canada en Afghanistan.

Avant de travailler au BCP, M. Rigby a été sous-ministre adjoint (politiques) au ministère de la Défense nationale (MDN), de 2006 à 2008. Pendant les 14 années qu’il a passées au MDN, M. Rigby a occupé un certain nombre de postes au sein du groupe des politiques : directeur général de la planification des politiques, directeur de l’élaboration des politiques et directeur de la politique sur le contrôle des armements et la prolifération. Avant de se joindre au MDN, il a été analyste de la défense et de la politique étrangère à la Direction de la recherche de la Bibliothèque du Parlement, de 1991 à 1994.

M. Rigby est titulaire d’une maîtrise ès arts en histoire diplomatique et militaire de l’Université Carleton, à Ottawa.

Jonathan T. Fried, coordonnateur, Relations économiques internationales

M. Fried est le représentant personnel du premier ministre Justin Trudeau pour le Sommet du G20 et le coordonnateur des Relations économiques internationales à Affaires mondiales Canada. Il a pour mandat horizontal d’assurer la cohérence des positions stratégiques et la planification stratégique pangouvernementale dans les organisations et forums économiques internationaux, par exemple, en ce qui a trait aux relations entre le Canada et l’Asie et à d’autres enjeux économiques et de commerce international.

Il a été ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) de 2012 à 2017, où il a joué un rôle clé dans le cadre de négociations commerciales multilatérales, notamment à titre de président du Conseil général de l’OMC en 2014 et de président de l’Organe de règlement des différends de l’OMC en 2013. En 2015, il a coprésidé avec la Chine le Groupe de travail du G20 sur le commerce et les investissements, et a agi comme « ami de la présidence » pour l’Allemagne en 2016. Il a été ambassadeur du Canada au Japon; administrateur du Fonds monétaire international pour le Canada, l’Irlande et les Caraïbes; conseiller principal en politique étrangère auprès du premier ministre; sous-ministre adjoint principal au ministère des Finances; et représentant du Canada en matière de finances au G7 et au G20. M. Fried a également exercé les fonctions de sous-ministre délégué aux Affaires étrangères et au Commerce international; de sous-ministre adjoint, Politique commerciale, économique et environnementale; de négociateur en chef dans le dossier de l’accession de la Chine à l’OMC; de directeur général de la Politique commerciale; et de conseiller juridique principal pour l’Accord de libre-échange nord-américain.

M. Fried est membre du conseil du programme d’action mondial sur le commerce et l’investissement du Forum économique mondial et du comité directeur de l’initiative E15 sur le renforcement du système commercial mondial. Il siège aux comités consultatifs du Columbia Center on Sustainable Investment, du World Trade Symposium et du Central and East European Law Institute. En 2015, le Conseil canadien du droit international a décerné à M. Fried son tout premier Prix pour un juriste du secteur public en reconnaissance de ses services et de sa contribution au droit international public.

Structure organisationnelle de la direction (EX) d’Affaires mondiales Canada

Version texte

Niveau 1 – Sous-ministres et coordonnateur

Sous-ministre du Développement international – Vacant (DME)

Sous-ministre des Affaires étrangères – Marta Morgan (USS)

Sous-ministre délégué des Affaires étrangères – Vincent Rigby (DMA)

Sous-ministre du Commerce international – John Hannaford (DMT)

Coordonnateur des Relations économiques internationales – Jonathan Fried (DMX)

Niveau 2 – Sous-ministres adjoints et directeurs généraux

Relevant du sous-ministre, Développement international

Opérations d’aide internationale – C. Campbell

Relevant de tous les sous-ministres et du coordonnateur

Sous-ministre adjoint, Ressources humaines – Francis Trudel (HCM)

Sous-ministre adjoint, Plateforme internationale – Dan Danagher (ACM)

Sous-ministre adjoint, Planification ministérielle, finances et technologies de l’information (agent principal des finances) – Arun Thangaraj (SCM)

Sous-ministre adjoint, Affaires publiques – Stéphane Levesque (LCM)

Sous-ministre adjointe, Politique et planification stratégique – Elissa Golberg (PFM)

Sous-ministre adjoint, Enjeux mondiaux et développement – Christopher MacLennan (MFM)

Sous-ministre adjoint, Sécurité internationale et affaires politiques (directeur politique) – Dan Costello (IFM)

Sous-ministre adjointe, Partenariats pour l’innovation dans le développement – Caroline Leclerc (KFM)

Sous-ministre adjointe, Développement du commerce international, et déléguée commerciale en chef – Ailish Campbell (BFM)

Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique et des négociations commerciales et négociateur en chef pour l’ALENA – Steve Verheul (p. i.) (TFM)

Sous-ministre adjointe, Secteur des services consulaires, de la sécurité et de la gestion des urgences (chef de la sécurité) – Heather Jeffrey (CFM)

Conseiller juridique – Alan Kessel (JFM) – Affectation spéciale

Sous-ministre adjointe, Secteur de l’Afrique subsaharienne – Isabelle Bérard (WGM)

Sous-ministre adjoint, Europe, Arctique, Moyen-Orient et Maghreb – Peter MacDougall (EGM)

Sous-ministre adjoint, Amériques – Michael Grant (NGM)

Sous-ministre adjoint, Asie-Pacifique – Paul Thoppil (OGM)

Directeur général et avocat général – D. Roussy (JUS)

Dirigeant principal de la vérification– B. Achtoutal (VBD)

Directeur général, Inspection, Intégrité, Valeurs et Éthique – T. Guttman (ZID)

Secrétaire ministérielle et directrice générale – J. MacIntyre (p. i.) (DCD)

Chef du Protocole – S. Wheeler (p. i.) (XDD)

Ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité – Jacqueline O’Neil (WPSA)

Niveau 3 – Directeurs généraux

Relevant du sous-ministre adjoint, Ressources humaines

Ressources humaines, stratégies ministérielles et services opérationnels – M. P. Jackson (HSD)

Affectations et gestion des cadres – H. Kutz (HFD)

Direction générale des relations en milieu de travail et santé organisationnelle – C. Houde (HWD)

Institut canadien du service extérieur – R. Dubé (CFSI)

Directives sur le service extérieur – M. Moreau (HED)

Employés recrutés sur place – M. Fletcher (HLD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Plateforme internationale

Relations avec les clients et opérations des missions – L. Almond (AFD)

Planification et intendance – D. Schwartz (ARD)

Services ministériels de la Plateforme – D. Bélanger (p. i.) (AAD)

Transformation de la Plateforme internationale – A. Stirling (ACTM)

Réalisation de projets, services professionnels et techniques – E. Chown (AWD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Planification ministérielle, finances et technologies de l’information (dirigeant principal des finances)

Planification et gestion financières – S. Carruthers (SWD)

Opérations financières – S. Bainbridge (SMD)

Gestion des subventions et des contributions – M. Colins (SGD)

Gestion de l’information et de la technologie (DPI) – K. Casey (SID)

Directeur général, Approvisionnement corporatif, gestion de l’actif et locaux nationaux – B. Lawson (SPD)

Planification ministérielle et gestion du rendement et du risque – L. Smallwood (A) (SRD)

Chef de projet principal de la GI-TI – R. Dussault (SED)

Relevant du sous-ministre adjoint, Affaires publiques

Communications sur le développement – L. Belmahdi (LCA)

Affaires publiques – Charles Mojsej (LCD)

Communications ministérielles et électroniques – Y. Michad (p. i.) (LDD)

Communications sur le commerce – V. Sharma (LCC)

Relevant du sous-ministre adjoint, Politique stratégique

Évaluation et résultats – T. Denham (p. i.) PRD)

Politique étrangère – A. Lévêque (p. i.) (POD)

Politique d’aide internationale – A. Smith (p. i.) (PVD)

Politiques économiques internationales – M.J. Langlois (PED)

Relevant du sous-ministre adjoint, Enjeux mondiaux et développement

Assistance humanitaire internationale – S. Salewicz (p. i.) (MHD)

Développement économique – W. Drukier (MED)

Sécurité alimentaire et Environnement – S. Szabo (MSD)

Santé et Nutrition – J. Tabah (p. i.) (MND)

Développement social – N. Smyth (MGD)

Organisations internationales – M. Gort (p. i.) (MID)

Relevant du sous-ministre adjoint, Sécurité internationale et affaires politiques (directeur politique)

Politique de sécurité internationale – C. Termorshuizen (IGD)

Programme pour la stabilisation et les opérations de paix – G. Kutz (IRD)

Contre-terrorisme, crime et renseignement – M. Benjamin (IDD)

Droits de la personne, libertés et inclusion – S. Whiting (IOD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Partenariats pour l’innovation dans le développement

Mobilisation des Canadiens – M. Tremblay (KED)

Partenariats pour la croissance économique durable – C. Hogan Rufelds (KGD)

Partenariat canadien pour la santé et le développement social – J.B. Parenteau (p. i.) (KSD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Développement du commerce international, et délégué commercial en chef

Stratégie du portefeuille commercial et de la coordination – C. Moran (BPD)

Service des délégués commerciaux – Opérations – D. McMullen (BTD)

Secteurs commerciaux – R. Kwan (p. i.) (BBD)

Investissement et innovation – E. Kamarianakis (p. i.) (BID)

Opérations commerciales régionales et relations intergouvernementales – C. Thomley (BSD)

Économiste en chef – M.F. Paquet (BED)

Relevant du sous-ministre adjoint, Politique et négociations commerciales, et négociateur en chef pour l’ALENA

Sous-ministre adjoint délégué, Politique et négociations commerciales – B. Christie (p. i.) (TFMA)

Relevant du sous-ministre adjoint délégué, Politique et négociations commerciale

Négociations commerciales – K. Hembroff (TCD)

Politique et négociations commerciales en Amérique du Nord – A. Alexander (TND)

Accès aux marchés – D. Forsyth (p. i.) (TPD)

Négociateur en chef des services aériens et directeur général pour les services, la propriété intellectuelle et les investissements – L. Marcotte (TMD-ANA)

Réglementation commerciale et contrôles à l’exportation – K. Funtek (p. i.) (TID)

Relevant du sous-ministre adjoint, Services consulaires, Sécurité et Gestion des urgences

Politique consulaire – M. Berman (CPD)

Opérations consulaires – B. Szwarc (p. i.) (CND)

Sécurité et gestion des urgences (agent de sécurité du Ministère) – R. Sirrs (CSD)

Relevant du conseiller juridique

Droit commercial – R. Brookfield (JLT)

Affaires juridiques – M. Husain (JLD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Afrique subsaharienne

Afrique de l’Ouest et du Centre – T. Khan (p. i.) (WWD)

Afrique australe et de l’Est – I. Myles (p. i.) (WED)

Direction générale panafricaine – P. Caldwell (WFD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Europe, Arctique, Moyen-Orient et Maghreb

Affaires européennes – R. Fry (EUD)

Moyen-Orient - S. McCardell (ESD)

Maghreb, Égypte, Israël, Cisjordanie et Gaza – T. Lulashnyk (ELD)

Haut représentant de l’Arctique et directeur général, Affaires de l’Arctique, de l’Eurasie et de l’Europe - D. Sproule (p. i.) (ECD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Amériques

Stratégie pour l’Amérique du Nord – E. Walsh (NGD)

Promotion des intérêts et programmes commerciaux de l’Amérique du Nord – R. Savone (NND)

Amérique du Sud et Affaires interaméricaines – C. Urban (p. i.) (NLD)

Amérique centrale et Caraïbes – A. Frenette (NDD)

Coordination géographique et appui aux missions – N. Ahmad (p. i.) (NMD)

Relevant du sous-ministre adjoint, Asie-Pacifique

Asie du Sud-Est – Ian Burchett (OSD)

Asie du Nord et Océanie – W. Epp (p. i.) (OPD)

Asie du Sud – D. Hartman (OAD)

Planification stratégique, opérations et TRIGR – M. Suma (p. i.) (OAZ)

Niveau 4 – À l’extérieur de la structure organisationnelle principale

Ombudsman canadienne pour la responsabilité sociale des entreprises – Sheri Meyerhoffer (CORE)

Source de renseignements : Système de gestion des ressources humaines (SGRH)

Dans certains cas, des corrections ont été apportées par HFR pour tenir compte de l’information la plus récente sur les employés ou les postes.

Lien vers la structure de gouvernance ministérielle d’Affaires mondiales Canada (http://intra/department-ministere/assets/pdfs/committees-comites/CG_GC_OrgChart_Jan2017-EN.PDF)

Dernière mise à jour le 31 octobre 2019

Carte du réseau

Version texte

Résumé des missions et des points de service

| Désignation | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | Total par catégorie |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ambassades | 9 | 49 | 18 | 2 | 0 | 78 |

| Hauts-commissariats | 2 | 12 | 2 | 6 | 0 | 22 |

| Ambassades /hauts-commissariats du Canada (programmes) | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |

| Bureaux de l’ambassade ou du haut-commissariat | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 |

| Bureaux de représentation | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| Missions multilatérales ou permanentes | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |

| Consulats généraux | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 25 |

| Consulats | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |

| Agences consulaires | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |

| Bureaux régionaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Total | 17 | 81 | 33 | 46 | 1 | 178 |

| Désignation | Europe et Moyen-Orient | Asie-Pacifique | Afrique | Amériques | Canada | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ambassades | 42 | 10 | 9 | 17 | 0 | 78 |

| Hauts-commissariats | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 22 |

| Ambassades /hauts-commissariats du Canada (programmes) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |

| Bureaux de l'ambassade ou du haut-commissariat | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 13 |

| Bureaux de représentation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Missions multilatérales ou permanentes | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |

| Consulats généraux | 2 | 9 | 0 | 15 | 0 | 26 |

| Consulats | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |

| Agences consulaires | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |

| Missions australiennes, CCC et autres bureaux | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |

| Bureaux régionaux au Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |

| Consulats honoraires | 37 | 15 | 17 | 32 | 0 | 101 |

| Total par portefeuille géographique | 98 | 82 | 38 | 87 | 5 | 310 |

Points de service, en excluant les missions australiennes, la CCC et les autres bureaux, les bureaux régionaux et les consulats honoraires : 178

Europe et Moyen-Orient

Ambassades

| Mission | Pays | Désignation - titre | Catégorie |

|---|---|---|---|